この日何の日?

ザ・クラッシュのアルバム「コンバット・ロック」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

Z世代に語り継ぎたいロック【デュラン・デュラン】アメリカで大ブレイクした理由とは?

初夏の夜風と「明日に架ける橋」後楽園球場のサイモン&ガーファンクル初来日公演!

素直になれなくて... なんて容赦ないスタジオミュージシャンの実力

みんなの洋楽ナイト — 雑多な音楽を吸収し続けたクラッシュの音楽的深化

下町のキッズからオジサンまで、世界中で愛されるクラッシュの稲妻

40年前の大ヒット!ポールとスティーヴィーの「エボニー・アンド・アイヴォリー」

もっとみる≫

ザ・クラッシュが夢中になったフィフティーズファッション

音楽にのめり込むようになって、どんな基準でアーティストを選ぶかというのは、昔から変わっていない。僕の基準は断然 “見た目のルックス” である。もっと言ってしまえば、革ジャンを着てカメラのレンズに睨みを利かせているようなバンドが好きだ。キャロルやザ・モッズ、デビュー当時のザ・ブルーハーツにもそんな風情があった。そして、そのインパクトが圧倒的に大きかったのがザ・クラッシュである。

彼らが革ジャンの襟を立て、睨みをきかせている視線のその先に何を捉えているか。そこが、僕にとっての音楽のベクトルになる。反逆、刹那、青春… つまり、今を燃焼しながらも、音の中からルーツを遡る旅が出来たり、未来を警鐘する危機感が露わになっているバンドが好きなのだ。

ザ・クラッシュのメンバーは80年代に差し掛かる少し前から、それまでのパンキーな出で立ちから、古着をうまくコーディネートし、フィフティーズを意識したファッションに様変わりする。ちょうど『ロンドン・コーリング』をリリースする直前の時期だ。ちなみに、このアルバムジャケットに写っているステージ上で、ポール・シムノンがベースを叩きつけている有名な写真を撮影したライブのフロントアクトは、ザ・ロカッツだった。

ザ・ロカッツは、80年代初頭に巻き起こったネオロカビリーブームの立役者、ストレイ・キャッツと人気を二分し、新天地を夢見てアメリカへと活動の拠点を移した伝説のバンドである。以前、ザ・ロカッツのベーシスト、スマッティ・スミス氏にお話を伺ったとき、当時のザ・クラッシュについて、

「彼らは僕らよりもフィフティーズファッションに夢中だったよ」

… と懐かしそうに笑っていたことを思い出す。

ポール・シムノンのファッションに見るザ・クラッシュの音楽的感性

僕は、ポール・シムノンが『ベストヒットUSA』にゲスト出演したとき、フィフティーズの聖地、原宿クリームソーダの黒いハンドステッチシャツを着ていたことを思い出し、「なるほどな」と合点がいった。記憶が定かではないが、「ロック・ザ・カスバ」のヒット後、1983年ぐらいのことだったと思う。

言うまでもないが、ザ・クラッシュのメンバーがフィフティーズファッションにのめり込んでいった最中、彼らの音楽は多様性を極めていた。『ロンドン・コーリング』には、ポール・シムノンのアイディアで収録されたロカビリー・クラシックの名曲、イギリスのジーン・ヴィンセントと言われたヴィンス・テイラーの「ブランニュー・キャデラック」が収録されているが、アルバムのトータルイメージとしては、レゲエ、スカ、ダブ、そして、アメリカン・ルーツミュージックを昇華した時代の最先端だ。

当時のザ・クラッシュのようにリーゼントにしながらも、シンプルなロックンロールに固執するのではなく、幅広い視野で音楽を捉える柔軟性が、現在でも僕の音楽的感性の指針になっている。

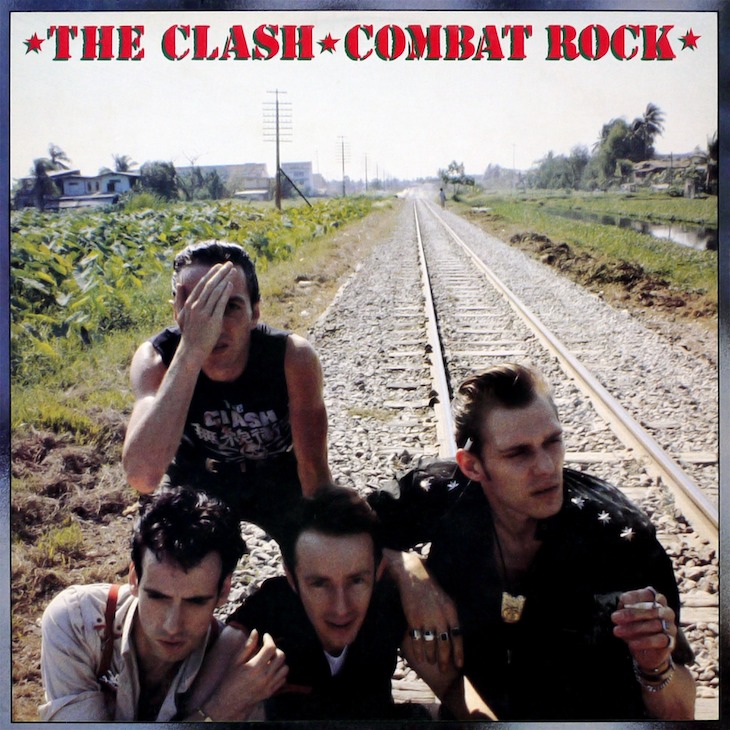

アメリカでも高い評価を得た名盤「コンバット・ロック」

ザ・クラッシュの音楽性がイギリスのみならず、アメリカで開花したのが、1982年5月14日にリリースされた『コンバット・ロック』だった。このアルバムからシングルカットされ、ビルボード最高位8位を記録した「ロック・ザ・カスバ」は、現在、ディスコクラシックとしても高い評価があるダンスチューンのナンバーだ。ドラムスのトッパー・ヒードンが楽曲を手掛け、ドラムはもとより、全面に打ち出されているピアノ、ベースの演奏もこなしている。

また、リリース後も幾度かシングルカットされた「ステイ・オア・ゴー(Should I Stay or Should I Go?)」は、1991年にリーバイスのCMに使われた。バンドで唯一の全英シングルチャート1位を記録したこの曲には当時、バンド継続に悩みを抱えたミック・ジョーンズの「留まるべきか、行くべきか」という心情が吐露されている。

そして、この曲は、アイス・キューブやカイリー・ミノーグといったジャンルの壁を越えた有名アーティストたちにカヴァーされるだけでなく、日本のロック系クラブイベントでも長きに渡りDJたちが頻繁にスピンしている。さらには、クリューメン、ロング・トール・テキサンズといったイギリスのサイコビリーバンドもカヴァー。いわばアンダーグラウンドなロックシーンでのキラーチューンとして今も愛され続けている。

バンドが危機的な状況でも、それまでに培った振り幅の広い音楽性を1枚のアルバムにまとめ上げ、“ロックンロールは自身を映す鏡だ” と言わんばかりにスピリットを込めた『コンバット・ロック』は、『ロンドン・コーリング』に匹敵する名盤だ。

パンクの心意気でミュージックシーンに浮上、そして果たしたロックの殿堂入り

しかし、残念ながら、このアルバムのリリース後、ドラッグ問題でトッパー・ヒードンはザ・クラッシュを解雇される。続いて、ほとんどの曲でジョー・ストラマーと共にソングライティングを手掛けてきたミック・ジョーンズもバンドを去ってしまう。

1977年、名曲「1977」の中で、「エルビスもビートルズもローリング・ストーンズもいらない」と自らが恋焦がれた音楽を凌駕すると決意表明し、まさにパンクの心意気でシーンに浮上したクラッシュ。そして、様々なレベルミュージックを吸収しながら、『コンバット・ロック』に辿り着くまで、彼らは止まらずに走り続けた――

革ジャンを着て睨みを利かせたその先に見える音楽は、多くのフォロワーを生み、ザ・クラッシュはジョー・ストラマーの死後、2002年11月にロックの殿堂入りを果たすことになる。

2018年5月14日に掲載された記事をアップデート

アナタにおすすめのコラム

2022.05.14

YouTube / The Clash

Information

あなた