この日何の日?

佐野元春のアルバム「MANIJU」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2017年のコラム

坂本龍一がデヴィッド・ボウイ展で弾いた「戦場のメリークリスマス」謎の1曲

ポール・マッカートニーと岡村靖幸、2日連続の I wanna be your man ♪

ムッシュとユーミンのただならぬ関係、中央フリーウェイで楽しいバス旅行

そして毎日はつづいていく、雨に打たれながらのフジロック小沢健二

風と光のデイ・トリッパー、山下達郎の「COME ALONG」と鈴木英人

30年越しのリック・アストリー ~ 灼熱のサマーソニック大阪篇

もっとみる≫

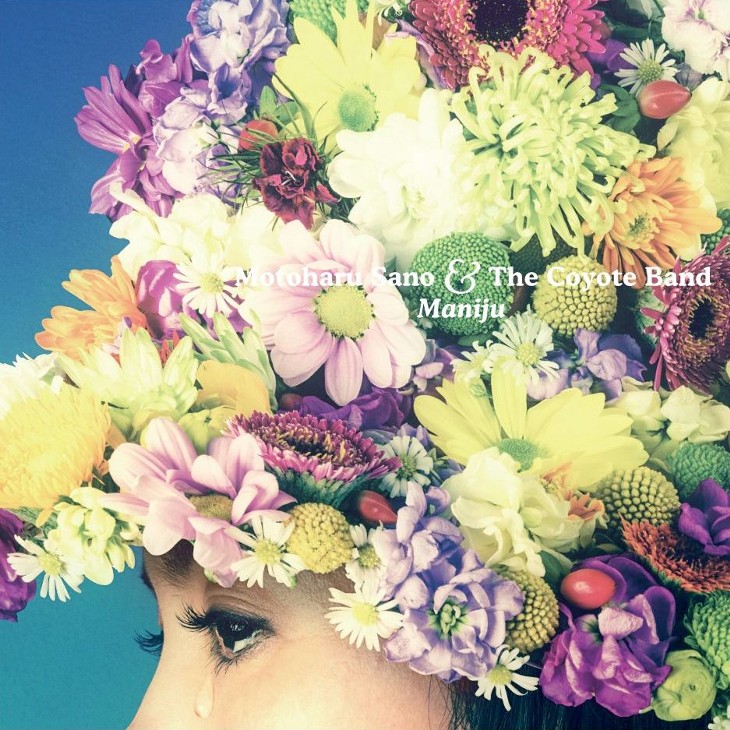

photo:UNIVERSAL MUSIC

佐野元春、といえば、一般的な音楽ファンの間では古くは「SOMEDAY」「約束の橋」のヒットの印象が根強く定着したベテランだが、実際は名前だけしか知らずライヴも観たことがないという世代も増えてきている。

しかし、2019年現在――

決して “過去の人” で隠居間近、なんてことでは全くない。来年がデビュー40周年にもなろうというのに、次回作がキャリアハイ(最高作)になるかもしれない… という期待を抱かせ続けてくれる国内では稀有なミュージシャンの一人だ。それを自分なりに検証してみることにする。

最初に佐野元春の存在を知ったのは中学2年の頃。アルバム『VISITORS』をいきなり街中で聴き、凄まじく格好良く日本語詞を限りなく英語に近いニュアンスでラップする何曲かにノックアウトされた。とにかくロック好きの悪友から過去のアルバムを全て借りて何度となく聴き、それまで聴いていた歌謡曲とは全く異質な音楽にぶち当たったと直感した。その日以来、「佐野元春」が自分の日常生活のサウンドトラックの重要な1つになった。

それから一年後、レコードを貸してくれた悪友に連れられて、日本青年館のライヴを観に行ったが、PA からの出音が死ぬほどデカいのに度肝を抜かれた――。

レコーディングで完成したアルバム曲のアレンジが、ライヴで聴いた途端、一瞬にして、昨日の新聞のように古びて聴こえるぐらい、バンドが強烈に演奏していく。まだレコードになっていない新曲を、いきなり披露したりすることにも本当に驚いた。その夜以来、ツアーの東京公演は殆ど観に行くことになるのだが、「ライヴの場では、音楽的にあらゆることが起こる可能性がある」という感覚は、間違いなく佐野元春のライヴで得た原体験の1つだ。

小林克也さんが若い頃の佐野元春を評して、「彼は、自分の音楽や、雑誌や、ラジオ番組を通して、ロックンロールの概念そのものをメッセージしようとしている」というようなことを語っていた。それを知ってからは、自分でも元春のロングインタビューや記事を探しては読破する日々が続いた。彼が伝える音楽だけでなく、ビートニクスなどの文学的なルーツや、過去の社会的な出来事など、佐野元春が DJ をするラジオ番組『元春レイディオ・ショー』を通して、劇的に僕の中で興味が広がっていった。そして、それは間違いなく、今、自分自身の礎になっている。

ここ十数年の活動では、全てをアルバムとライヴに凝縮させる新しいやり方が見事に成果をあげている。最新アルバム『MANIJU(マニジュ)』に収録された数々の楽曲は尖鋭的なメッセージを発信しながらも、世界の音楽シーンに目配りしたアレンジとメロディが見事に共存していた。

一番自分が凄いと感じるのは、佐野元春が、若い頃も今も、その言動が全くブレていないことだ。勿論、ミュージシャンという肩書きを外して考えても、いい意味で生活感を感じさせない存在であり続けていることも含めて…。

ソングライターとしての佐野元春の真骨頂は、デビューシングルの「アンジェリーナ」から、現在の「マニジュ」まで、歌の中の主人公たちにも見事に年齢を重ねさせて、寓話的な歌詞の世界を保っている点だ。個人的には、「変わらない友情や愛情について歌ったミディアムの楽曲」にその音楽性が最良の形で結実していると断言したい。

近年では、2016年の「或る秋の日」が個人的なベストトラック。翌年夏にリリースされたアルバム『MANIJU(マニジュ)』の4曲目「悟りの涙」にもAメロの一部が転用されていて、これは「或る秋の日」を発展させてレコーディングしたある意味別ヴァージョン。今までも佐野元春は、アウトテイクとしてデモ録音を公開したことはあったが、今回はコヨーテバンドの演奏も佐野元春のヴォーカルもどちらも素晴らしく、時期をずらして両方リリースされたのだろう。結成10年で、フルアルバム4枚を仕上げ、ツアーを積み重ねてきた佐野元春とコヨーテバンドの叩き上げの演奏力が、充実の域に達していることを証明している。

佐野元春がよく言っている「ロックンロールは10代、20代の、怒れる若者たちのものだ」という原則からすれば、今後リリースされるであろう新曲は、いわゆるファスト・アンド・ラウドなロックナンバーが少なくなるかもしれないが、それでもロックンロールのスピード感で瞬時に聴き手の原体験と新しく何かをスタートしようという意思を呼び覚ましてくれるような作品をこれからも書き続けていって欲しい。

2019.03.13

しかし、2019年現在――

決して “過去の人” で隠居間近、なんてことでは全くない。来年がデビュー40周年にもなろうというのに、次回作がキャリアハイ(最高作)になるかもしれない… という期待を抱かせ続けてくれる国内では稀有なミュージシャンの一人だ。それを自分なりに検証してみることにする。

最初に佐野元春の存在を知ったのは中学2年の頃。アルバム『VISITORS』をいきなり街中で聴き、凄まじく格好良く日本語詞を限りなく英語に近いニュアンスでラップする何曲かにノックアウトされた。とにかくロック好きの悪友から過去のアルバムを全て借りて何度となく聴き、それまで聴いていた歌謡曲とは全く異質な音楽にぶち当たったと直感した。その日以来、「佐野元春」が自分の日常生活のサウンドトラックの重要な1つになった。

それから一年後、レコードを貸してくれた悪友に連れられて、日本青年館のライヴを観に行ったが、PA からの出音が死ぬほどデカいのに度肝を抜かれた――。

レコーディングで完成したアルバム曲のアレンジが、ライヴで聴いた途端、一瞬にして、昨日の新聞のように古びて聴こえるぐらい、バンドが強烈に演奏していく。まだレコードになっていない新曲を、いきなり披露したりすることにも本当に驚いた。その夜以来、ツアーの東京公演は殆ど観に行くことになるのだが、「ライヴの場では、音楽的にあらゆることが起こる可能性がある」という感覚は、間違いなく佐野元春のライヴで得た原体験の1つだ。

小林克也さんが若い頃の佐野元春を評して、「彼は、自分の音楽や、雑誌や、ラジオ番組を通して、ロックンロールの概念そのものをメッセージしようとしている」というようなことを語っていた。それを知ってからは、自分でも元春のロングインタビューや記事を探しては読破する日々が続いた。彼が伝える音楽だけでなく、ビートニクスなどの文学的なルーツや、過去の社会的な出来事など、佐野元春が DJ をするラジオ番組『元春レイディオ・ショー』を通して、劇的に僕の中で興味が広がっていった。そして、それは間違いなく、今、自分自身の礎になっている。

ここ十数年の活動では、全てをアルバムとライヴに凝縮させる新しいやり方が見事に成果をあげている。最新アルバム『MANIJU(マニジュ)』に収録された数々の楽曲は尖鋭的なメッセージを発信しながらも、世界の音楽シーンに目配りしたアレンジとメロディが見事に共存していた。

一番自分が凄いと感じるのは、佐野元春が、若い頃も今も、その言動が全くブレていないことだ。勿論、ミュージシャンという肩書きを外して考えても、いい意味で生活感を感じさせない存在であり続けていることも含めて…。

ソングライターとしての佐野元春の真骨頂は、デビューシングルの「アンジェリーナ」から、現在の「マニジュ」まで、歌の中の主人公たちにも見事に年齢を重ねさせて、寓話的な歌詞の世界を保っている点だ。個人的には、「変わらない友情や愛情について歌ったミディアムの楽曲」にその音楽性が最良の形で結実していると断言したい。

近年では、2016年の「或る秋の日」が個人的なベストトラック。翌年夏にリリースされたアルバム『MANIJU(マニジュ)』の4曲目「悟りの涙」にもAメロの一部が転用されていて、これは「或る秋の日」を発展させてレコーディングしたある意味別ヴァージョン。今までも佐野元春は、アウトテイクとしてデモ録音を公開したことはあったが、今回はコヨーテバンドの演奏も佐野元春のヴォーカルもどちらも素晴らしく、時期をずらして両方リリースされたのだろう。結成10年で、フルアルバム4枚を仕上げ、ツアーを積み重ねてきた佐野元春とコヨーテバンドの叩き上げの演奏力が、充実の域に達していることを証明している。

佐野元春がよく言っている「ロックンロールは10代、20代の、怒れる若者たちのものだ」という原則からすれば、今後リリースされるであろう新曲は、いわゆるファスト・アンド・ラウドなロックナンバーが少なくなるかもしれないが、それでもロックンロールのスピード感で瞬時に聴き手の原体験と新しく何かをスタートしようという意思を呼び覚ましてくれるような作品をこれからも書き続けていって欲しい。

2019.03.13

YouTube / 佐野元春 - DaisyMusic

YouTube / 佐野元春 - DaisyMusic

Information

あなた