この日何の日?

川原伸司の著書「ジョージ・マーティンになりたくて」が発売された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2022年のコラム

佐野元春インタビュー ④ 僕のリリックはコヨーテバンドの演奏でより豊かに響く

ポッドキャストになった「⻩金の6年間」Spotify での独占配信がスタート!

30周年ライブは必見!大黒摩季のパワフルな歌声と女性の熱気で会場が揺れる!

男闘呼組 ― 29年ぶり奇跡の復活劇!4人の漢たちの伝説は終わらない

今こそ聴きたい「FM STATION 8090」サブスクでは味わえないテイスト満載!

工藤静香 NHK紅白歌合戦に24年ぶり出場!歴代パフォーマンスと今年の見どころ

もっとみる≫

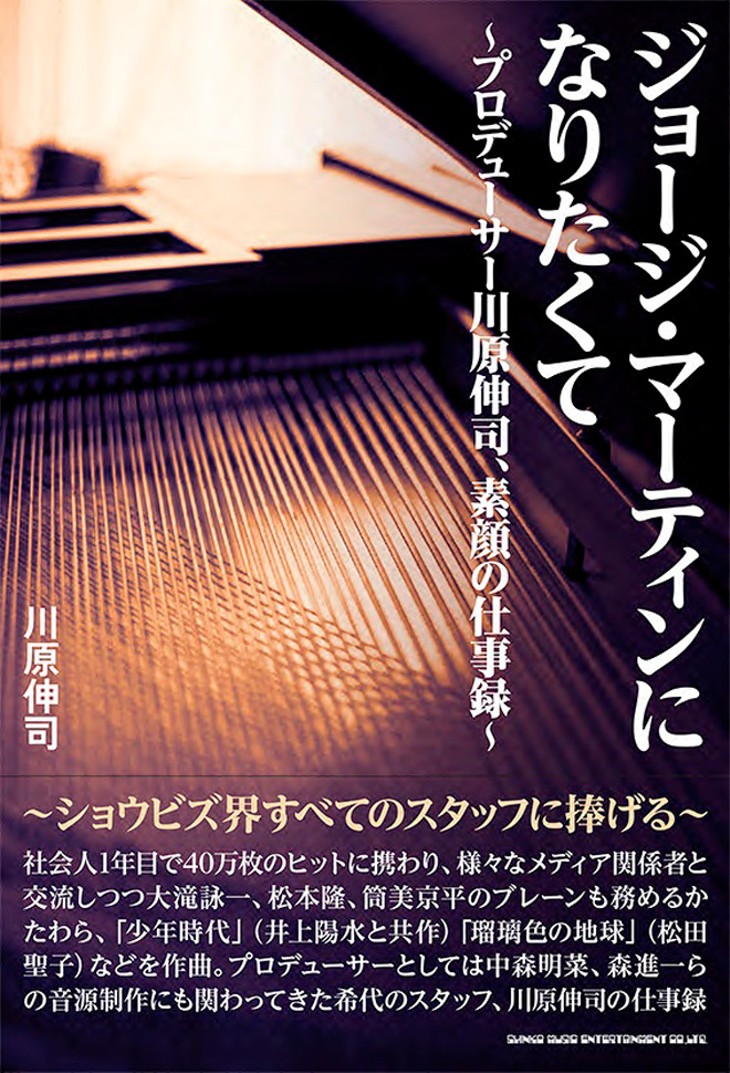

「ショウビズ界すべてのスタッフに捧げる」

― そう銘打たれた書籍『ジョージ・マーティンになりたくて~プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録~』(シンコーミュージック・エンタテイメント)が評判を呼んでいる。著者はA&R、ディレクター、プロデューサー、ソングライターなど、様々な立場で多くのプロジェクトに関わってきた川原伸司。作曲家“平井夏美”として「瑠璃色の地球」や「少年時代」(井上陽水との共作)などのヒット曲を送り出してきた人物でもある。

高校1年生でビートルズの武道館公演を体験、「5人目のビートルズ」と言われた英国の音楽プロデューサー、ジョージ・マーティンに憧れた川原は1974年にビクター音楽産業(現JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)に入社。以後、ビクターやソニーで、ピンク・レディー、杉真理、スペクトラム、松本伊代、森進一、The Good-Bye、中森明菜、TOKIO、ダウンタウンなど、あまたのアーティストの音源制作を担当する一方、筒美京平、松本隆、大滝詠一、井上陽水、鷺巣詩郎のブレーンとして親交を深めてきた。

現在はフリーの音楽プロデューサー、作曲家として活躍を続ける川原へのロングインタビュー。第1回はリマインダーが主戦場とする80年代の音楽制作について話を聞く。

― 川原さんはビクター入社後、邦楽宣伝部に配属され、1年目に担当したマイ・ペースの「東京」(1974年)がヒット。その後もA&R(アーティスト&レパートリー)として多くのアーティストを手がけられています。具体的にはどういう仕事をされていたのでしょう。

川原伸司(以下、川原):宣伝部員としてはチラシを作ったり、ラジオ局や雑誌社を回ってパブリシティをとったり。そういうことをやるわけですが、僕は最初から宣伝マンという意識はなくてね。もともと洋楽ファンで、海外の制作システムに興味を持っていたからなんですけど、欧米にはパブリシストという専門職はあっても、レコード会社の中に宣伝セクションってないんですよ。だからA&R、つまり自分でアーティストを探してきて、ディレクターやプロデューサーに「こういう楽曲が合うと思う」という話をして、出来上がった作品にタイアップを付けたり、媒体露出を計画したりする、そういう仕事をやろうと思ったわけです。

― 杉真理さんやスペクトラムではまさにそういう仕事をされていたと。

川原:そうです。たとえばスペクトラムの場合、のちに小泉今日子さんを担当する田村(充義)くんがディレクターで、予算管理も含めた宣伝担当が川原。僕らはメンバーの新田(一郎)くんや、彼らのマネージャーだった大里(洋吉)さん(現・アミューズ会長)たちと打ち合わせをして「次はこういうものを作ろう」とか「スタジオライブをやって、それを番組でオンエアしてもらおう」みたいなことを決めていく。そうすると制作からプロモーションまで、効率よく物事を進めることができるんです。大里さんとは長いお付き合いで、面白い話がいっぱいあります(笑)。

― 今回のご著書には書ききれなかったようですから、第2弾を期待しております(笑)。それはさておき、宣伝部で実績を積んだ川原さんは1981年4月に制作部に異動。同年10月にデビューした松本伊代さんのプロジェクトに参加し、サードシングル「TVの国からキラキラ」(1982年5月)でディレクターとして一本立ちを果たします。世は80年代アイドルブームへと向かいますが、“花の82年組” の先陣を切った伊代さんのプロジェクトはどういう体制だったのでしょう。

川原:当時は原盤制作プロデューサーと、レコード会社のディレクターやプロデューサーが混然一体となった時期でね。松本伊代さんで言うと、所属事務所・ボンドの高杉(敬二)さんが依頼した原盤制作プロデューサーがロビー和田さんで、出版元は日音。レコード会社がビクターで、制作の責任者は飯田(久彦)さんでした。僕は飯田さんを引き継いで3作目から担当したんだけど、スタジオワークに関してはロビーさんの弟子。ボーカルディレクションの仕方とか、ミュージシャンとのコミュニケーションの取り方など、いろんなことを現場で学びました。

― かつて音楽業界には専属作家制度があり、作家や歌手のマネジメントも、原盤制作も、レコード会社が一手に行なっていました。今のようなインディーズも、自分で発信できるSNSもない時代です。

川原:その頃のディレクターは超エリートですよ。レコード発売の決定権を一手に握っていましたからね。歌い手さんはレコードを出すと営業ランクが一気に跳ね上がってプロとして認められる。レコードが出ているか、出ていないかで歴然とした差がありました。僕がビクターに入った頃はそういう時代です。それが崩れてきたのは70年代後半。ニューミュージック勢が台頭してきて、ディレクターが作家に発注しなくても音楽が作れるようになった。

― GSブームを機に専属作家制度が崩れ、筒美京平さんや阿久悠さんといったフリーの作家が活躍を始めたのが60年代終盤。70年代に入ると、プロダクションや音楽出版社が力を持ち始め、相対的にレコード会社の権限が低下していきます。シンガーソングライターの登場で、その傾向に拍車がかかったというわけですね。

川原:そうです。80年代に入ると、レコード会社が「新曲はこれにします」と言っても、プロダクションの方から「うちのタレントをおもちゃにするな」と怒られたりするようになりました(笑)。

― その80年代にビクターの制作部長を務め、のちに専務、さらにテイチクの社長まで歴任されたのが飯田久彦さん。1961年にコロムビアからデビューして、「悲しき街角」や「ルイジアナ・ママ」などのカバーポップスをヒットさせた方です。

川原:僕を制作部に呼んでくれたのは飯田さんでね。70年代にピンク・レディーや岩崎宏美さんのディレクターとして、ヒットをたくさんお出しになった方ですが、僕は宣伝部A&Rとして親しくさせてもらっていて。ある時期、僕は折田育造さん(のちにワーナーミュージック・ジャパンやポリドールの社長を務めた音楽プロデューサー)から「お前に制作を任せるから、ワーナーに来い」と誘われていたんですけど、そのことを飯田さんに話したら、そのとき逃げられたら困ると思われたのか、制作部への異動が決まったんです。

― 他社の引き抜きを阻止したわけですね(笑)。飯田さんには何度か取材をさせていただきましたが、物腰の柔らかいジェントルマンという印象です。

川原:制作責任者としての権限はあるんだけど、それをあえて表に出さないのが飯田さんのスタイル。時代的にもそのやり方が合っていたし、僕も田村くんも飯田さんの部下として育ったから、音楽的なことではあれこれ言っても、「俺の言うことを聞け」と強引に進めるようなことはしません。ちなみに80年代で言うと、松本伊代さんも小泉今日子さんも見つけてきたのは飯田さん。ジャニーズに関してもすべて飯田さんの顔で決まっています。ジャニー(喜多川)さんは歌手時代から飯田さんのことを知っていて、穏やかな人柄も含めて信頼していたからね。

― ビクターからデビューしたジャニーズというと、川原さんが担当されたThe Good-Byeや、国民的アイドルとなったSMAPが思い浮かびます。

川原:1980年にマッチがRCAからデビューしたけど、ジャニーさんは当時、ビクターもRCAも同じだと思っていて。「チャコ(飯田の愛称)のいるところだったら」ということでRCAに決まった経緯があるんです。

― そうなんですか! RCAはもともとビクターの1事業部でしたが、1975年に設立されたRVC株式会社のレーベルに移行。現在はソニー・ミュージックエンタテインメントに引き継がれています。ジャニーさんの勘違いがなければ、マッチはビクターから出ていたかもしれないんですね。

川原:飯田さんがテイチクの社長をやっているときは関ジャニ∞が、その後エイベックスの役員になったときはキスマイ(Kis-My-Ft2)がデビューしています。キスマイについては面白い話があってね。彼らがデビューする前、飯田さんが松浦(勝人)さんと一緒にコンサートを観に行ったら、ジャニーさんがいて「ユーのところでやらない?」と。「いいんですか?」と訊いたら「じゃあ、契約金1万円ちょうだい」と言われたので、飯田さんは財布から1万円出して渡したらしいんです。

― 手付金ですか(笑)。

川原:そうしたらその日のステージで「僕たち、エイベックスからデビューすることが決まりました!」って発表したの(笑)。ジャニーさんはそういうエピソード作りが大好きな人。初代ジャニーズをデビューさせるときも、日劇を暗転させてね。メンバーの真家ひろみさんは当時ものすごく人気のあったスリーファンキーズの長沢純さんと似ていたから、照明がついたとき、真家さんだけをステージに登場させたんです。お客さんは長沢さんが出てきたと思って「キャ~」って叫ぶんだけど、後ろから他の3人が出てきて踊り始めたもんだから「え、スリーファンキーズは3人なのに、なぜ4人いるの?」となって、センセーショナルなデビューを飾ったわけ。ショービジネスの粋な演出っていうのかな。余裕を持った遊びとか洒落たことを仲間同士でしっかりやろうねというのが、ジャニーさんの流儀でした。

― サプライズとか、人を楽しませることが何よりもお好きだったみたいですね。

川原:そういえば僕がThe Good-Byeを担当している頃、正月の2日に電話がかかってきて、いきなり「男闘呼組のCMが決まっちゃったから、明日までにCM用の曲を作ってくれる? 今からヨッちゃんとヤッチンを行かせるから」と言われたことがありました。明治製菓のアーモンドゴールドというチョコレートのCMだったんですけど、その日の夜に野村くんと曽我くんが僕の家に来て。3人で作った曲をカセットに入れてジャニーさんに持って行ってもらったら「すごくいい!」と言われて、4日にレコーディングしたんですよね。ジャニーさんの中では「バンドものは川原」という意識があったみたいで、男闘呼組がRCAからデビューする前は、The Good-Byeと一緒に彼らの楽器演奏の面倒も見たりしていたし、僕がソニーに行ってからはTOKIOの制作も任されました。

― その原点とも言えるThe Good-Byeは来年がデビュー40周年ですが、今年4月に全オリジナルアルバムが再発されるなど、近年、再評価が進んでいます。2019年にリリースされた30年ぶりのアルバム『Special ThanX』も好評でしたが、川原さんは全アルバムの制作に関わられているんですよね。

川原:彼らはもう立派なミュージシャンですから、自分たちでも作れるはずなのに『Special ThanX』のときはあえて僕にプロデュースを依頼してくれた。松本伊代さんも2009年に新曲を制作することになった際、僕を指名してくれたので、尾崎亜美さんにお願いして「私の声を聞いて」という楽曲をプロデュースしたことがありました。そういうご縁は本当に嬉しくて、この仕事をしていてよかったと喜びを感じる瞬間ですね。

― それだけ川原さんが信頼されている証しだと思います。

川原:僕は音楽を聴く楽しみって、アーティストの成長物語を体験することにあると思っているんです。たとえば僕が好きなビートルズはわずか5~6年の間にとんでもない成長を遂げた。ですから自分がビートルズからいろんなことを学んだように、お客さんにどういう音楽的な刺激を与えられるかが、僕のプロデュース方針の1つなんです。The Good-Byeに関しては、当時のバンドのあり方として、レコードはスタジオミュージシャンで録音して、メンバーはステージ上だけで演奏するというのが普通だったんですけど、僕はそれがいやでね。アーティストとともにファンも成長していく楽しみを奪っているような気がして。だから最初は未熟でも彼らの演奏でレコーディングするようにしたし、曲づくりも自分たちでできるようにしていきました。但し「気まぐれONE WAY BOY」(1983年9月)だけはジャニーズのデビュー曲ということで、プロの作家とプロの演奏です。

― そうやってプロデュースしたアルバムが令和の今も支持されているのは作り手冥利に尽きるのではないでしょうか。

川原:僕は大滝詠一さんの制作にも関わっていたんだけど、彼が「『A LONG VACATION』は古くならない」って自慢気に言ったときに「最初から古いことしかやってないんだから、これ以上は古くならない」って言ったことがあるの(笑)。The Good-Byeもコンセプトは一緒でね。新しいことは何もやっていないんです。ジャニーズ王道のダンスチューンなら流行りを追わないといけないけれども、ロックンロールバンドだから、時流に関係なくオーソドックスなロックやポップスをやっていけばいい。そういう考えだったから、今聴いても古くない。

― なるほど! 今なおアルバムが売れているのはそういうことですね。

川原:それは『ロンバケ』から学んだことでした。「最初から古くさい」と言われて、大滝さんはガックリしていたけどね(笑)。

― 先ほどレコード会社を取り巻く環境の変化について伺いましたが、80年代はデジタル化が進んで、スタジオの環境も激変したという話をよく聞きます。

川原:日本の場合は少々特殊でね。米国のレコード会社は放送局や映画会社が株主だけど、日本は電機メーカーが親会社じゃないですか。だから親会社が作るCDプレーヤーを普及させるために、制作の現場でも急速にデジタル化が進展した。アナログ盤が一瞬にしてなくなったのは日本だけの現象ですよ。僕ら制作者は基本的に新しもの好きだし、最初はそれが圧縮された音源でリミッターがかかっているなんて知らなかったから、当初は「よし、全部デジタルでやってみよう」なんて言っていたんです。でもすぐに「え、この程度なの」「こんな音で発売したくない」となった。それくらい耳で仕事をしている人間にとっては、自然音とかけ離れた違和感のあるものでした。実際、大滝さんも井上陽水さんも「デジタルでレコーディングすると調子が出ない」と言って、ボーカルだけはアナログのスレーブを作ってアナログで録っていましたね。

― 1982年にCDが登場し、わずか4年でLPを逆転。1983年にはデジタルシンセサイザーのヤマハDX7が発売されて、音楽のデジタル化が一気に進んだ記憶がありますが、現場ではそういう反応だったんですね。

川原:デジタルシンセとCDの相性はすごくいいんだけど、80年代後半以降にデジタルシンセで作った音を今聴いてみると、ちょっと聴くに堪えないですよ。当時は「このストリングスの音、結構リアルじゃん!」と言っていた音でも、今聴くと解像度の悪いCGを見せられているような感じ。それくらい酷い音だし、そのあとで80年代初期の生楽器の音を聴くと、めちゃめちゃ新鮮に聴こえる。近年のシティポップブームで、その頃のアナログ盤がリバイバルヒットしているのはリスナーもそう感じている表れだよね。80年代の音楽シーンを振り返るときは、そういった日本の特殊事情も踏まえたうえで俯瞰した方がいいと思いますね。

(取材・構成 / 濱口英樹)

■ 次回予告

いかがでしたでしょうか。川原伸司さんのディレクターとしてのキャリアにはじまり、80年代の音楽制作環境ついて語っていただきました。次回第2回は約半世紀に及ぶキャリアで培った仕事術と音楽観についてお届けします。

『川原伸司インタビュー ② 理想はジョージ・マーティン!音楽プロデューサーの仕事とは?』につづく

2022.09.02

― そう銘打たれた書籍『ジョージ・マーティンになりたくて~プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録~』(シンコーミュージック・エンタテイメント)が評判を呼んでいる。著者はA&R、ディレクター、プロデューサー、ソングライターなど、様々な立場で多くのプロジェクトに関わってきた川原伸司。作曲家“平井夏美”として「瑠璃色の地球」や「少年時代」(井上陽水との共作)などのヒット曲を送り出してきた人物でもある。

高校1年生でビートルズの武道館公演を体験、「5人目のビートルズ」と言われた英国の音楽プロデューサー、ジョージ・マーティンに憧れた川原は1974年にビクター音楽産業(現JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)に入社。以後、ビクターやソニーで、ピンク・レディー、杉真理、スペクトラム、松本伊代、森進一、The Good-Bye、中森明菜、TOKIO、ダウンタウンなど、あまたのアーティストの音源制作を担当する一方、筒美京平、松本隆、大滝詠一、井上陽水、鷺巣詩郎のブレーンとして親交を深めてきた。

現在はフリーの音楽プロデューサー、作曲家として活躍を続ける川原へのロングインタビュー。第1回はリマインダーが主戦場とする80年代の音楽制作について話を聞く。

ビクター邦楽宣伝部から始まったA&Rキャリア

― 川原さんはビクター入社後、邦楽宣伝部に配属され、1年目に担当したマイ・ペースの「東京」(1974年)がヒット。その後もA&R(アーティスト&レパートリー)として多くのアーティストを手がけられています。具体的にはどういう仕事をされていたのでしょう。

川原伸司(以下、川原):宣伝部員としてはチラシを作ったり、ラジオ局や雑誌社を回ってパブリシティをとったり。そういうことをやるわけですが、僕は最初から宣伝マンという意識はなくてね。もともと洋楽ファンで、海外の制作システムに興味を持っていたからなんですけど、欧米にはパブリシストという専門職はあっても、レコード会社の中に宣伝セクションってないんですよ。だからA&R、つまり自分でアーティストを探してきて、ディレクターやプロデューサーに「こういう楽曲が合うと思う」という話をして、出来上がった作品にタイアップを付けたり、媒体露出を計画したりする、そういう仕事をやろうと思ったわけです。

― 杉真理さんやスペクトラムではまさにそういう仕事をされていたと。

川原:そうです。たとえばスペクトラムの場合、のちに小泉今日子さんを担当する田村(充義)くんがディレクターで、予算管理も含めた宣伝担当が川原。僕らはメンバーの新田(一郎)くんや、彼らのマネージャーだった大里(洋吉)さん(現・アミューズ会長)たちと打ち合わせをして「次はこういうものを作ろう」とか「スタジオライブをやって、それを番組でオンエアしてもらおう」みたいなことを決めていく。そうすると制作からプロモーションまで、効率よく物事を進めることができるんです。大里さんとは長いお付き合いで、面白い話がいっぱいあります(笑)。

― 今回のご著書には書ききれなかったようですから、第2弾を期待しております(笑)。それはさておき、宣伝部で実績を積んだ川原さんは1981年4月に制作部に異動。同年10月にデビューした松本伊代さんのプロジェクトに参加し、サードシングル「TVの国からキラキラ」(1982年5月)でディレクターとして一本立ちを果たします。世は80年代アイドルブームへと向かいますが、“花の82年組” の先陣を切った伊代さんのプロジェクトはどういう体制だったのでしょう。

川原:当時は原盤制作プロデューサーと、レコード会社のディレクターやプロデューサーが混然一体となった時期でね。松本伊代さんで言うと、所属事務所・ボンドの高杉(敬二)さんが依頼した原盤制作プロデューサーがロビー和田さんで、出版元は日音。レコード会社がビクターで、制作の責任者は飯田(久彦)さんでした。僕は飯田さんを引き継いで3作目から担当したんだけど、スタジオワークに関してはロビーさんの弟子。ボーカルディレクションの仕方とか、ミュージシャンとのコミュニケーションの取り方など、いろんなことを現場で学びました。

レコード発売の決定権を一手に握っていたディレクター

― かつて音楽業界には専属作家制度があり、作家や歌手のマネジメントも、原盤制作も、レコード会社が一手に行なっていました。今のようなインディーズも、自分で発信できるSNSもない時代です。

川原:その頃のディレクターは超エリートですよ。レコード発売の決定権を一手に握っていましたからね。歌い手さんはレコードを出すと営業ランクが一気に跳ね上がってプロとして認められる。レコードが出ているか、出ていないかで歴然とした差がありました。僕がビクターに入った頃はそういう時代です。それが崩れてきたのは70年代後半。ニューミュージック勢が台頭してきて、ディレクターが作家に発注しなくても音楽が作れるようになった。

― GSブームを機に専属作家制度が崩れ、筒美京平さんや阿久悠さんといったフリーの作家が活躍を始めたのが60年代終盤。70年代に入ると、プロダクションや音楽出版社が力を持ち始め、相対的にレコード会社の権限が低下していきます。シンガーソングライターの登場で、その傾向に拍車がかかったというわけですね。

川原:そうです。80年代に入ると、レコード会社が「新曲はこれにします」と言っても、プロダクションの方から「うちのタレントをおもちゃにするな」と怒られたりするようになりました(笑)。

― その80年代にビクターの制作部長を務め、のちに専務、さらにテイチクの社長まで歴任されたのが飯田久彦さん。1961年にコロムビアからデビューして、「悲しき街角」や「ルイジアナ・ママ」などのカバーポップスをヒットさせた方です。

川原:僕を制作部に呼んでくれたのは飯田さんでね。70年代にピンク・レディーや岩崎宏美さんのディレクターとして、ヒットをたくさんお出しになった方ですが、僕は宣伝部A&Rとして親しくさせてもらっていて。ある時期、僕は折田育造さん(のちにワーナーミュージック・ジャパンやポリドールの社長を務めた音楽プロデューサー)から「お前に制作を任せるから、ワーナーに来い」と誘われていたんですけど、そのことを飯田さんに話したら、そのとき逃げられたら困ると思われたのか、制作部への異動が決まったんです。

― 他社の引き抜きを阻止したわけですね(笑)。飯田さんには何度か取材をさせていただきましたが、物腰の柔らかいジェントルマンという印象です。

川原:制作責任者としての権限はあるんだけど、それをあえて表に出さないのが飯田さんのスタイル。時代的にもそのやり方が合っていたし、僕も田村くんも飯田さんの部下として育ったから、音楽的なことではあれこれ言っても、「俺の言うことを聞け」と強引に進めるようなことはしません。ちなみに80年代で言うと、松本伊代さんも小泉今日子さんも見つけてきたのは飯田さん。ジャニーズに関してもすべて飯田さんの顔で決まっています。ジャニー(喜多川)さんは歌手時代から飯田さんのことを知っていて、穏やかな人柄も含めて信頼していたからね。

The Good-Byeもビクターからデビュー

― ビクターからデビューしたジャニーズというと、川原さんが担当されたThe Good-Byeや、国民的アイドルとなったSMAPが思い浮かびます。

川原:1980年にマッチがRCAからデビューしたけど、ジャニーさんは当時、ビクターもRCAも同じだと思っていて。「チャコ(飯田の愛称)のいるところだったら」ということでRCAに決まった経緯があるんです。

― そうなんですか! RCAはもともとビクターの1事業部でしたが、1975年に設立されたRVC株式会社のレーベルに移行。現在はソニー・ミュージックエンタテインメントに引き継がれています。ジャニーさんの勘違いがなければ、マッチはビクターから出ていたかもしれないんですね。

川原:飯田さんがテイチクの社長をやっているときは関ジャニ∞が、その後エイベックスの役員になったときはキスマイ(Kis-My-Ft2)がデビューしています。キスマイについては面白い話があってね。彼らがデビューする前、飯田さんが松浦(勝人)さんと一緒にコンサートを観に行ったら、ジャニーさんがいて「ユーのところでやらない?」と。「いいんですか?」と訊いたら「じゃあ、契約金1万円ちょうだい」と言われたので、飯田さんは財布から1万円出して渡したらしいんです。

― 手付金ですか(笑)。

川原:そうしたらその日のステージで「僕たち、エイベックスからデビューすることが決まりました!」って発表したの(笑)。ジャニーさんはそういうエピソード作りが大好きな人。初代ジャニーズをデビューさせるときも、日劇を暗転させてね。メンバーの真家ひろみさんは当時ものすごく人気のあったスリーファンキーズの長沢純さんと似ていたから、照明がついたとき、真家さんだけをステージに登場させたんです。お客さんは長沢さんが出てきたと思って「キャ~」って叫ぶんだけど、後ろから他の3人が出てきて踊り始めたもんだから「え、スリーファンキーズは3人なのに、なぜ4人いるの?」となって、センセーショナルなデビューを飾ったわけ。ショービジネスの粋な演出っていうのかな。余裕を持った遊びとか洒落たことを仲間同士でしっかりやろうねというのが、ジャニーさんの流儀でした。

― サプライズとか、人を楽しませることが何よりもお好きだったみたいですね。

川原:そういえば僕がThe Good-Byeを担当している頃、正月の2日に電話がかかってきて、いきなり「男闘呼組のCMが決まっちゃったから、明日までにCM用の曲を作ってくれる? 今からヨッちゃんとヤッチンを行かせるから」と言われたことがありました。明治製菓のアーモンドゴールドというチョコレートのCMだったんですけど、その日の夜に野村くんと曽我くんが僕の家に来て。3人で作った曲をカセットに入れてジャニーさんに持って行ってもらったら「すごくいい!」と言われて、4日にレコーディングしたんですよね。ジャニーさんの中では「バンドものは川原」という意識があったみたいで、男闘呼組がRCAからデビューする前は、The Good-Byeと一緒に彼らの楽器演奏の面倒も見たりしていたし、僕がソニーに行ってからはTOKIOの制作も任されました。

― その原点とも言えるThe Good-Byeは来年がデビュー40周年ですが、今年4月に全オリジナルアルバムが再発されるなど、近年、再評価が進んでいます。2019年にリリースされた30年ぶりのアルバム『Special ThanX』も好評でしたが、川原さんは全アルバムの制作に関わられているんですよね。

川原:彼らはもう立派なミュージシャンですから、自分たちでも作れるはずなのに『Special ThanX』のときはあえて僕にプロデュースを依頼してくれた。松本伊代さんも2009年に新曲を制作することになった際、僕を指名してくれたので、尾崎亜美さんにお願いして「私の声を聞いて」という楽曲をプロデュースしたことがありました。そういうご縁は本当に嬉しくて、この仕事をしていてよかったと喜びを感じる瞬間ですね。

― それだけ川原さんが信頼されている証しだと思います。

音楽を聴く楽しみはアーティストの成長物語を体験することにあり!

川原:僕は音楽を聴く楽しみって、アーティストの成長物語を体験することにあると思っているんです。たとえば僕が好きなビートルズはわずか5~6年の間にとんでもない成長を遂げた。ですから自分がビートルズからいろんなことを学んだように、お客さんにどういう音楽的な刺激を与えられるかが、僕のプロデュース方針の1つなんです。The Good-Byeに関しては、当時のバンドのあり方として、レコードはスタジオミュージシャンで録音して、メンバーはステージ上だけで演奏するというのが普通だったんですけど、僕はそれがいやでね。アーティストとともにファンも成長していく楽しみを奪っているような気がして。だから最初は未熟でも彼らの演奏でレコーディングするようにしたし、曲づくりも自分たちでできるようにしていきました。但し「気まぐれONE WAY BOY」(1983年9月)だけはジャニーズのデビュー曲ということで、プロの作家とプロの演奏です。

― そうやってプロデュースしたアルバムが令和の今も支持されているのは作り手冥利に尽きるのではないでしょうか。

川原:僕は大滝詠一さんの制作にも関わっていたんだけど、彼が「『A LONG VACATION』は古くならない」って自慢気に言ったときに「最初から古いことしかやってないんだから、これ以上は古くならない」って言ったことがあるの(笑)。The Good-Byeもコンセプトは一緒でね。新しいことは何もやっていないんです。ジャニーズ王道のダンスチューンなら流行りを追わないといけないけれども、ロックンロールバンドだから、時流に関係なくオーソドックスなロックやポップスをやっていけばいい。そういう考えだったから、今聴いても古くない。

― なるほど! 今なおアルバムが売れているのはそういうことですね。

川原:それは『ロンバケ』から学んだことでした。「最初から古くさい」と言われて、大滝さんはガックリしていたけどね(笑)。

急速に進んだ音楽のデジタル化、レコード会社を取り巻く環境の変化のなかで

― 先ほどレコード会社を取り巻く環境の変化について伺いましたが、80年代はデジタル化が進んで、スタジオの環境も激変したという話をよく聞きます。

川原:日本の場合は少々特殊でね。米国のレコード会社は放送局や映画会社が株主だけど、日本は電機メーカーが親会社じゃないですか。だから親会社が作るCDプレーヤーを普及させるために、制作の現場でも急速にデジタル化が進展した。アナログ盤が一瞬にしてなくなったのは日本だけの現象ですよ。僕ら制作者は基本的に新しもの好きだし、最初はそれが圧縮された音源でリミッターがかかっているなんて知らなかったから、当初は「よし、全部デジタルでやってみよう」なんて言っていたんです。でもすぐに「え、この程度なの」「こんな音で発売したくない」となった。それくらい耳で仕事をしている人間にとっては、自然音とかけ離れた違和感のあるものでした。実際、大滝さんも井上陽水さんも「デジタルでレコーディングすると調子が出ない」と言って、ボーカルだけはアナログのスレーブを作ってアナログで録っていましたね。

― 1982年にCDが登場し、わずか4年でLPを逆転。1983年にはデジタルシンセサイザーのヤマハDX7が発売されて、音楽のデジタル化が一気に進んだ記憶がありますが、現場ではそういう反応だったんですね。

川原:デジタルシンセとCDの相性はすごくいいんだけど、80年代後半以降にデジタルシンセで作った音を今聴いてみると、ちょっと聴くに堪えないですよ。当時は「このストリングスの音、結構リアルじゃん!」と言っていた音でも、今聴くと解像度の悪いCGを見せられているような感じ。それくらい酷い音だし、そのあとで80年代初期の生楽器の音を聴くと、めちゃめちゃ新鮮に聴こえる。近年のシティポップブームで、その頃のアナログ盤がリバイバルヒットしているのはリスナーもそう感じている表れだよね。80年代の音楽シーンを振り返るときは、そういった日本の特殊事情も踏まえたうえで俯瞰した方がいいと思いますね。

(取材・構成 / 濱口英樹)

■ 次回予告

いかがでしたでしょうか。川原伸司さんのディレクターとしてのキャリアにはじまり、80年代の音楽制作環境ついて語っていただきました。次回第2回は約半世紀に及ぶキャリアで培った仕事術と音楽観についてお届けします。

『川原伸司インタビュー ② 理想はジョージ・マーティン!音楽プロデューサーの仕事とは?』につづく

アナタにおすすめのコラム

2022.09.02

Songlink

Songlink

Information

あなた