この日何の日?

松田聖子のシングル「風立ちぬ」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1981年のコラム

江口寿史「ストップ!! ひばりくん!」ファンを魅了し続ける無敵のギャグ漫画

【80年代アニソンの魅力】キャラ設定はルパン三世「銀河旋風ブライガー」は宇宙の仕事人

ジャーニー、30年の月日を経てやっと許せた「産業ロック」

山口百恵の引退と松田聖子の進化、昭和歌謡から J-POP 黎明期へ

松田聖子の声が出ない… 苦難の名曲「風立ちぬ」に彩りを添えた松本隆の作詞術

作曲家 平井夏美が語る「ロマンス」大瀧詠一からの提案は松田聖子と英国ポップス!

もっとみる≫

『川原伸司インタビュー ② 理想はジョージ・マーティン!音楽プロデューサーの仕事とは?』からのつづき

フリーの音楽プロデューサー、作曲家として活躍を続ける川原伸司へのロングインタビュー。今回からは2回に分けて、川原が作品を提供した松田聖子、プロデュースを手がけた中森明菜に関する話を聞く。

― 川原さんは80年代にデビューし、今なおカリスマ的な人気を誇る2人の女性歌手、松田聖子と中森明菜のプロジェクトにも関わられてきました。彼女たちが登場した1980~1982年は川原さんがビクターの宣伝部から制作部に異動した時期と重なります。

川原:ビクターでは1978年にサザンオールスターズがデビューして、それまで演歌・歌謡曲系が強かった社内の空気が少しずつ変わっていきました。音楽シーン全体としては1979年にYMOが世界的なブレイクを果たして、新しいポップスが台頭してきた。時代の変わり目を肌で感じて、これからは好きなことがやれるのではないかと思っていた頃ですね。

― 1980年は3月に山口百恵さんが結婚と年内引退を表明。4月に松田聖子さんがデビューし、歌謡界のヒロインが鮮やかに入れ替わりました。当時の芸能界やアイドルシーンをどうご覧になっていましたか。

川原:山口百恵さんには人生を感じさせるドラマがあったよね。メディアを通じて生い立ちや少女時代が不幸だったと脚色されて伝えられたこともあって、自ら決めた21歳での結婚や芸能界引退が一大イベントとなった。美空ひばりさんや藤圭子さんにも通じる陰とか物語性はある意味、古典的な芸能のあり方のようにも思えました。ところが松田聖子さんにはそういった重さがない。彼女は何かを背負うのではなく、自分が楽しいことをやるタイプ。いわば “ミーイズムのアイドル” です。それは従来のアイドルとは全く異質の個性だったと思います。

― 前年の1979年はニューミュージック勢が躍進。新人アイドルは軒並み苦戦し、“冬の時代” と言われるほどでした。

川原:ビクターもミリオンヒットを連発したピンク・レディー以降、その後遺症が尾を引いていた時期でした。一部では「ピンク・レディーでアイドルはもう終わり」とも言われていたけど、そこに登場したのが聖子さん。それまでのアイドルとは違うルックスも、伸びやかで思い切りのいい歌声も新鮮に感じられました。ちょうど “たのきんトリオ”(田原俊彦、近藤真彦、野村義男)がブレイクして、アイドルへの注目度が再び高まっていた時期ですから、彼女にとってはそれも追い風となったんじゃないかな。実際、トシちゃんとCMや歌番組で共演したことがその都度、大きな話題となりましたよね。

― その聖子さんはセカンドシングル「青い珊瑚礁」(1980年)で大ブレイク。以後、アルバムも含めてメガヒットを重ねていきます。快進撃の背景にある彼女の音楽性を川原さんはどう捉えていらっしゃいますか。

川原:ソニー・ミュージック(当時はCBS・ソニー)のプロデューサーで、聖子さんの資質を引き出した若松宗雄さんの存在が大きかった。僕も後年、作曲家として何度も仕事をさせていただきましたが、若松さんって歌謡曲系のプロデューサーには珍しく、音の響きが分かる方でね。サウンドの重要性を感覚的に理解していて、たとえば「シュワーッとした感じにしてほしい」とか、独特の表現をされるんです。それは “メジャーセブンスのコードを使ってほしい” という若松さんなりの言い方。ポップスファンは80年代になって、洋楽的なサウンドを求めるようになっていきますから、時代性を反映したプロデュースだったと思います。

― 若松さんにお話を伺ったことがありますが、山口百恵「謝肉祭」(1980年)のサウンドに魅了されて、「青い珊瑚礁」のアレンジを大村雅朗さんにオファーしたとおっしゃっていました。聖子さんのプロジェクトに参加した大村さんは日本を代表するアレンジャーになるわけですから、若松さんの眼力があったということですよね。

川原:70年代の制作現場では、僕のように洋楽的なものを好む人間は “サウンド指向” と揶揄されたりしたものですが、その風潮が変わってきたのが80年代。洋楽的なセンスに溢れた大村さんの活躍で歌謡曲がポップスに進化していったと思います。その中核を形成したのが松田聖子プロジェクトでした。1981年には僕の友人でもある松本隆さんが加わって、彼の声がけで大滝詠一、細野晴臣、鈴木茂の “はっぴいえんど” メンバーも参加。さらにユーミンや南佳孝さんも起用されて、新しいポップスが構築されていきました。それがすべてヒットしたわけだから、時代の転換期に立ち会っているようなワクワク感があったよね。

― 1981年春、制作ディレクターとなった川原さんは同年10月、松田聖子さんに提供した「Romance」で作曲家・平井夏美としてデビューします。資生堂のCMに起用された同作は7thシングル「風立ちぬ」と両A面扱いでリリースされてオリコン1位を獲得しました。

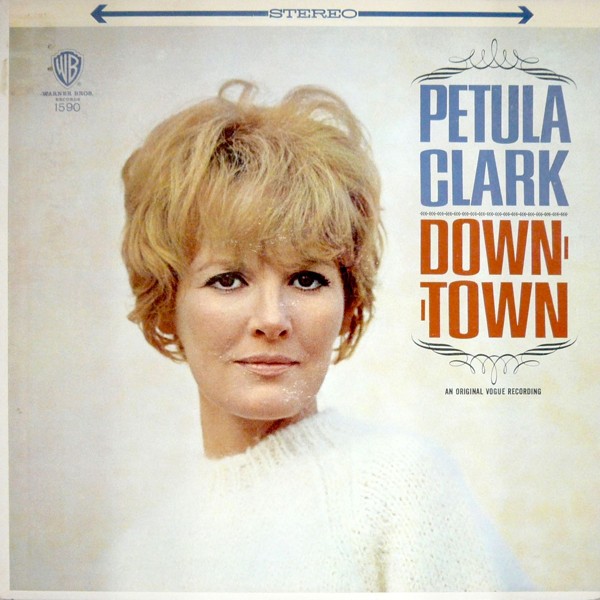

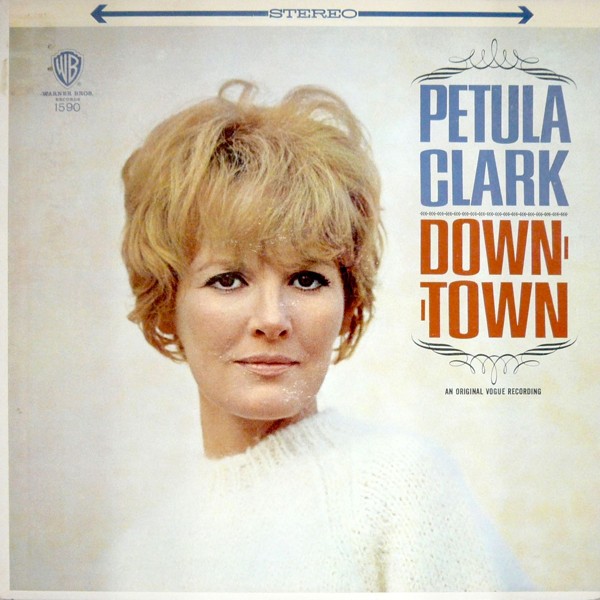

川原:その頃、僕はナイアガラレーベルのスタッフライターもしていて、しょっちゅう大滝さんと曲づくりのアイデアを出し合っていたんです。で、あるとき会社に電話がかかってきて「この間、話をしたトニー・ハッチの曲想、あれを松田聖子でやらないか」と。詳しい経緯は今回の本に書きましたけど、翌朝9時半までに仕上げてほしいと言われたわけです。おそらくどなたかの曲がボツになったんでしょう。だから実績のない僕を大滝さんが推薦してくれた。それで “英国のバート・バカラック” と呼ばれるトニー・ハッチが作曲したペトゥラ・クラークの「マイ・ラヴ」(1965年)などをイメージしながら「Romance」を書きあげたんです。

― ビクターのディレクターがソニーのアイドルに楽曲を書き下ろす。それは当時のリスナーには分からないことでしたが、今考えるとすごいことです。

川原:普通は有り得ないよね(笑)。チャンスを与えてくれた大滝さんと、それを認めてくれた若松さんには今でも感謝しています。

― その5年後、休業中の聖子さんが発表したアルバム『SUPREME』(1986年)に川原さんは「瑠璃色の地球」を提供されます。

川原:アルバムをプロデュースした松本さんから「川原も書いてよ。「瑠璃色の地球」というタイトルで行くから、バラードで」って言われてね。それを受けて、松田聖子サウンドの定番だったメジャーセブンスやナインスコードなどはあえて使わず、代わりに当時の自分が持っていたテクニックやノウハウをすべて注ぎ込んで作ったんです。タイトルから考えるに、『イマジン』のように普遍性を持った作品にしなければいけないし、おそらくアルバムの最後を飾る曲になるだろうから、そういうこともイメージして。

― 今回のご著書の特別通販サイトでは特典としてスペシャルCDが付属しますが、その中に「瑠璃色の地球」の貴重なデモ音源が収録されています。

川原:松本さんは「すごくいい。ばっちり」って言ってくれたんだけど、同時に「最後のメロディは上がった方が聖子の個性が出る」と。それで後半のメロディの一部を変えたんです。なので今回のデモ音源は変更前のメロディを確認できます。

― 聴かせていただきましたが、「もとはこうだったのか!」という驚きがありました。そしてその5年後、川原さんは聖子さんのライバルと目されていた中森明菜さんのプロジェクトにも参加されます。きっかけは1991年3月にリリースされたシングル「二人静-『天河伝説殺人事件』より」で、作詞は松本隆さんでした。

川原:前回お話ししたように、僕は1つのことを経験したら、その対極にあるものを見たくなるところがあるから、いつか機会があったら中森さんのスタジオを覗いてみたいと思っていたんです。松田聖子さんに関しては松本さんがずっとやっていて、ときどき相談にも乗って、スタジオでの仕切りのお手伝いもしていましたから、このときは逆に僕が彼を引き込んだわけ。当時の松本さんは聖子プロジェクトから離れて3年くらい経っていたから、そろそろいいんじゃないかと思って。

― 角川映画『天河伝説殺人事件』の主題歌ですよね。作曲は関口誠人さんで、関口さんが歌うバージョンも同時期にリリースされました。

川原:あるとき松本さんの家に行ったら、ちょうどその詞を書いているところで、音源を聴かせてもらったら「中森明菜に合うんじゃないか」と思ってね。それで中森さんが当時所属していた事務所のマネージャーにプレゼンテーションしたら、本人も気に入ってくれて。「いい曲なので、ぜひ歌いたい」ということでレコーディングすることになったんです。

― こちらも詳細は新著に書かれていますが、歌入れのとき、明菜さんが3通りの歌い方をして「どれが好きか決めてください」と言ったというお話が印象的でした。

川原:僕は「ウィスパーで歌ったテイクがいい」と言って、中森さんも納得してくれたんだけど、松本さんが「ちょっと待って」と。「もう1回、桜吹雪の中にいるような幻想的なイメージで歌ってほしい」とリクエストしたら「分かりました」と言って、その結果すごくいいテイクが録れたんです。さすがだと思いましたね。

― 俳優さんは演技プランを複数用意して撮影現場に入るという話を聞きますが、明菜さんの姿勢はそれと重なるような気がします。

川原:映画でいうと、クリント・イーストウッドやポン・ジュノは、役者さんたちが用意してきたものを「いいですね」と言いながら、いいところをセレクトして繋ぎ合わせていく監督。逆に黒澤明やスタンリー・キューブリックは「自分の言ったとおりにやってくれ」というタイプ。やり方は人それぞれですけど、このときの松本さんは作詞家として全体像をきちんと伝えたうえで、ベストのテイクを引き出した。中森さんもすごいけど、松本さんも素晴らしいプロデューサーです。

― 一流同士が火花を散らす、刺激的な現場ですね。

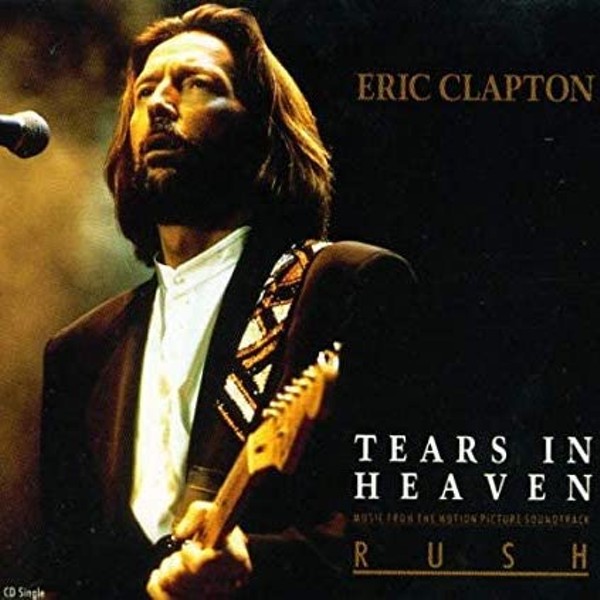

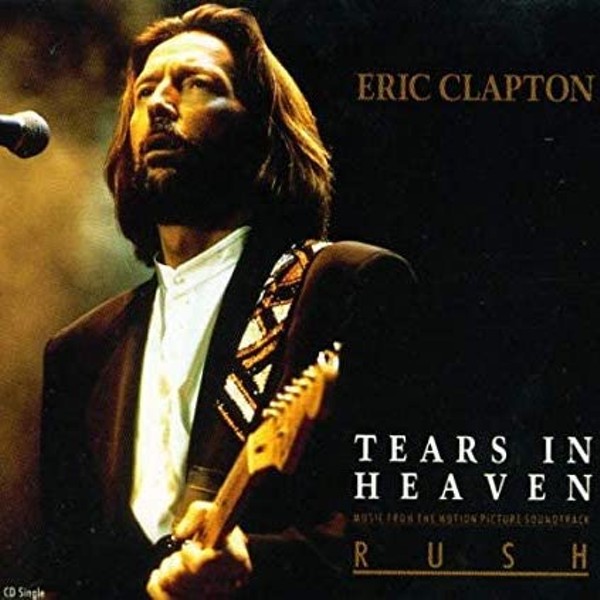

川原:そういえばこんなこともありました。だいぶあとになってからのことですが、僕がスタジオでギターを弾きながら「ティアーズ・イン・ヘヴン」(1992年)を歌ったことがあるんです。

― エリック・クラプトンの?

川原:そう。僕はアレンジをやる現場でギターを弾きながら「こっちのフレーズの方がいいかな」みたいな話をよくするんですけど、そのときは「ティアーズ・イン・ヘヴン」がヒットしていたから、空き時間に「♪Would you know my name~」って歌ったの。そうしたら中森さんが「川原さん、私と勝負する気なんですか?」って。いきなりそう言われて驚いたことがあった。

― そんなことが!

川原:おそらく僕の歌声がリアルに聴こえたんだろうね。歌って、その人の感情が表出したりするじゃない? だから「川原さんがリアルに歌うんだったら、私はそれ以上リアルに歌えますよ」ということを言いたかったんだと思う。「どうしたの、急に」と言ったら「私はもっとやれると思う」って。それを聞いて「カッコいいことを言うなぁ。この人の強みはここなんだな」と思いましたね。彼女はいつだって本気なんです。

― 『本気だよ』というエッセイ本がありましたが、まさにそういう方なんですね。この続きは後篇でお伺いします!

(取材・構成 / 濱口英樹)

■ 次回予告

次回、最終回は日本を代表する2大歌姫、松田聖子と中森明菜に関する話の後篇をお届けします。どうぞお楽しみに。

2022.09.04

フリーの音楽プロデューサー、作曲家として活躍を続ける川原伸司へのロングインタビュー。今回からは2回に分けて、川原が作品を提供した松田聖子、プロデュースを手がけた中森明菜に関する話を聞く。

2人の歌姫、松田聖子と中森明菜

― 川原さんは80年代にデビューし、今なおカリスマ的な人気を誇る2人の女性歌手、松田聖子と中森明菜のプロジェクトにも関わられてきました。彼女たちが登場した1980~1982年は川原さんがビクターの宣伝部から制作部に異動した時期と重なります。

川原:ビクターでは1978年にサザンオールスターズがデビューして、それまで演歌・歌謡曲系が強かった社内の空気が少しずつ変わっていきました。音楽シーン全体としては1979年にYMOが世界的なブレイクを果たして、新しいポップスが台頭してきた。時代の変わり目を肌で感じて、これからは好きなことがやれるのではないかと思っていた頃ですね。

― 1980年は3月に山口百恵さんが結婚と年内引退を表明。4月に松田聖子さんがデビューし、歌謡界のヒロインが鮮やかに入れ替わりました。当時の芸能界やアイドルシーンをどうご覧になっていましたか。

川原:山口百恵さんには人生を感じさせるドラマがあったよね。メディアを通じて生い立ちや少女時代が不幸だったと脚色されて伝えられたこともあって、自ら決めた21歳での結婚や芸能界引退が一大イベントとなった。美空ひばりさんや藤圭子さんにも通じる陰とか物語性はある意味、古典的な芸能のあり方のようにも思えました。ところが松田聖子さんにはそういった重さがない。彼女は何かを背負うのではなく、自分が楽しいことをやるタイプ。いわば “ミーイズムのアイドル” です。それは従来のアイドルとは全く異質の個性だったと思います。

― 前年の1979年はニューミュージック勢が躍進。新人アイドルは軒並み苦戦し、“冬の時代” と言われるほどでした。

川原:ビクターもミリオンヒットを連発したピンク・レディー以降、その後遺症が尾を引いていた時期でした。一部では「ピンク・レディーでアイドルはもう終わり」とも言われていたけど、そこに登場したのが聖子さん。それまでのアイドルとは違うルックスも、伸びやかで思い切りのいい歌声も新鮮に感じられました。ちょうど “たのきんトリオ”(田原俊彦、近藤真彦、野村義男)がブレイクして、アイドルへの注目度が再び高まっていた時期ですから、彼女にとってはそれも追い風となったんじゃないかな。実際、トシちゃんとCMや歌番組で共演したことがその都度、大きな話題となりましたよね。

歌謡曲がポップスに進化した80年代、中核を成した松田聖子プロジェクト

― その聖子さんはセカンドシングル「青い珊瑚礁」(1980年)で大ブレイク。以後、アルバムも含めてメガヒットを重ねていきます。快進撃の背景にある彼女の音楽性を川原さんはどう捉えていらっしゃいますか。

川原:ソニー・ミュージック(当時はCBS・ソニー)のプロデューサーで、聖子さんの資質を引き出した若松宗雄さんの存在が大きかった。僕も後年、作曲家として何度も仕事をさせていただきましたが、若松さんって歌謡曲系のプロデューサーには珍しく、音の響きが分かる方でね。サウンドの重要性を感覚的に理解していて、たとえば「シュワーッとした感じにしてほしい」とか、独特の表現をされるんです。それは “メジャーセブンスのコードを使ってほしい” という若松さんなりの言い方。ポップスファンは80年代になって、洋楽的なサウンドを求めるようになっていきますから、時代性を反映したプロデュースだったと思います。

― 若松さんにお話を伺ったことがありますが、山口百恵「謝肉祭」(1980年)のサウンドに魅了されて、「青い珊瑚礁」のアレンジを大村雅朗さんにオファーしたとおっしゃっていました。聖子さんのプロジェクトに参加した大村さんは日本を代表するアレンジャーになるわけですから、若松さんの眼力があったということですよね。

川原:70年代の制作現場では、僕のように洋楽的なものを好む人間は “サウンド指向” と揶揄されたりしたものですが、その風潮が変わってきたのが80年代。洋楽的なセンスに溢れた大村さんの活躍で歌謡曲がポップスに進化していったと思います。その中核を形成したのが松田聖子プロジェクトでした。1981年には僕の友人でもある松本隆さんが加わって、彼の声がけで大滝詠一、細野晴臣、鈴木茂の “はっぴいえんど” メンバーも参加。さらにユーミンや南佳孝さんも起用されて、新しいポップスが構築されていきました。それがすべてヒットしたわけだから、時代の転換期に立ち会っているようなワクワク感があったよね。

松田聖子「Romance」で作曲家・平井夏美としてデビュー

― 1981年春、制作ディレクターとなった川原さんは同年10月、松田聖子さんに提供した「Romance」で作曲家・平井夏美としてデビューします。資生堂のCMに起用された同作は7thシングル「風立ちぬ」と両A面扱いでリリースされてオリコン1位を獲得しました。

川原:その頃、僕はナイアガラレーベルのスタッフライターもしていて、しょっちゅう大滝さんと曲づくりのアイデアを出し合っていたんです。で、あるとき会社に電話がかかってきて「この間、話をしたトニー・ハッチの曲想、あれを松田聖子でやらないか」と。詳しい経緯は今回の本に書きましたけど、翌朝9時半までに仕上げてほしいと言われたわけです。おそらくどなたかの曲がボツになったんでしょう。だから実績のない僕を大滝さんが推薦してくれた。それで “英国のバート・バカラック” と呼ばれるトニー・ハッチが作曲したペトゥラ・クラークの「マイ・ラヴ」(1965年)などをイメージしながら「Romance」を書きあげたんです。

― ビクターのディレクターがソニーのアイドルに楽曲を書き下ろす。それは当時のリスナーには分からないことでしたが、今考えるとすごいことです。

川原:普通は有り得ないよね(笑)。チャンスを与えてくれた大滝さんと、それを認めてくれた若松さんには今でも感謝しています。

― その5年後、休業中の聖子さんが発表したアルバム『SUPREME』(1986年)に川原さんは「瑠璃色の地球」を提供されます。

デモ音源は必聴!松本隆のアドバイスで調整された「瑠璃色の地球」のメロディ

川原:アルバムをプロデュースした松本さんから「川原も書いてよ。「瑠璃色の地球」というタイトルで行くから、バラードで」って言われてね。それを受けて、松田聖子サウンドの定番だったメジャーセブンスやナインスコードなどはあえて使わず、代わりに当時の自分が持っていたテクニックやノウハウをすべて注ぎ込んで作ったんです。タイトルから考えるに、『イマジン』のように普遍性を持った作品にしなければいけないし、おそらくアルバムの最後を飾る曲になるだろうから、そういうこともイメージして。

― 今回のご著書の特別通販サイトでは特典としてスペシャルCDが付属しますが、その中に「瑠璃色の地球」の貴重なデモ音源が収録されています。

川原:松本さんは「すごくいい。ばっちり」って言ってくれたんだけど、同時に「最後のメロディは上がった方が聖子の個性が出る」と。それで後半のメロディの一部を変えたんです。なので今回のデモ音源は変更前のメロディを確認できます。

― 聴かせていただきましたが、「もとはこうだったのか!」という驚きがありました。そしてその5年後、川原さんは聖子さんのライバルと目されていた中森明菜さんのプロジェクトにも参加されます。きっかけは1991年3月にリリースされたシングル「二人静-『天河伝説殺人事件』より」で、作詞は松本隆さんでした。

川原伸司が見た対極、中森明菜

川原:前回お話ししたように、僕は1つのことを経験したら、その対極にあるものを見たくなるところがあるから、いつか機会があったら中森さんのスタジオを覗いてみたいと思っていたんです。松田聖子さんに関しては松本さんがずっとやっていて、ときどき相談にも乗って、スタジオでの仕切りのお手伝いもしていましたから、このときは逆に僕が彼を引き込んだわけ。当時の松本さんは聖子プロジェクトから離れて3年くらい経っていたから、そろそろいいんじゃないかと思って。

― 角川映画『天河伝説殺人事件』の主題歌ですよね。作曲は関口誠人さんで、関口さんが歌うバージョンも同時期にリリースされました。

川原:あるとき松本さんの家に行ったら、ちょうどその詞を書いているところで、音源を聴かせてもらったら「中森明菜に合うんじゃないか」と思ってね。それで中森さんが当時所属していた事務所のマネージャーにプレゼンテーションしたら、本人も気に入ってくれて。「いい曲なので、ぜひ歌いたい」ということでレコーディングすることになったんです。

― こちらも詳細は新著に書かれていますが、歌入れのとき、明菜さんが3通りの歌い方をして「どれが好きか決めてください」と言ったというお話が印象的でした。

川原:僕は「ウィスパーで歌ったテイクがいい」と言って、中森さんも納得してくれたんだけど、松本さんが「ちょっと待って」と。「もう1回、桜吹雪の中にいるような幻想的なイメージで歌ってほしい」とリクエストしたら「分かりました」と言って、その結果すごくいいテイクが録れたんです。さすがだと思いましたね。

― 俳優さんは演技プランを複数用意して撮影現場に入るという話を聞きますが、明菜さんの姿勢はそれと重なるような気がします。

川原:映画でいうと、クリント・イーストウッドやポン・ジュノは、役者さんたちが用意してきたものを「いいですね」と言いながら、いいところをセレクトして繋ぎ合わせていく監督。逆に黒澤明やスタンリー・キューブリックは「自分の言ったとおりにやってくれ」というタイプ。やり方は人それぞれですけど、このときの松本さんは作詞家として全体像をきちんと伝えたうえで、ベストのテイクを引き出した。中森さんもすごいけど、松本さんも素晴らしいプロデューサーです。

― 一流同士が火花を散らす、刺激的な現場ですね。

川原さん、私と勝負する気なんですか? 中森明菜はいつだって本気

川原:そういえばこんなこともありました。だいぶあとになってからのことですが、僕がスタジオでギターを弾きながら「ティアーズ・イン・ヘヴン」(1992年)を歌ったことがあるんです。

― エリック・クラプトンの?

川原:そう。僕はアレンジをやる現場でギターを弾きながら「こっちのフレーズの方がいいかな」みたいな話をよくするんですけど、そのときは「ティアーズ・イン・ヘヴン」がヒットしていたから、空き時間に「♪Would you know my name~」って歌ったの。そうしたら中森さんが「川原さん、私と勝負する気なんですか?」って。いきなりそう言われて驚いたことがあった。

― そんなことが!

川原:おそらく僕の歌声がリアルに聴こえたんだろうね。歌って、その人の感情が表出したりするじゃない? だから「川原さんがリアルに歌うんだったら、私はそれ以上リアルに歌えますよ」ということを言いたかったんだと思う。「どうしたの、急に」と言ったら「私はもっとやれると思う」って。それを聞いて「カッコいいことを言うなぁ。この人の強みはここなんだな」と思いましたね。彼女はいつだって本気なんです。

― 『本気だよ』というエッセイ本がありましたが、まさにそういう方なんですね。この続きは後篇でお伺いします!

(取材・構成 / 濱口英樹)

■ 次回予告

次回、最終回は日本を代表する2大歌姫、松田聖子と中森明菜に関する話の後篇をお届けします。どうぞお楽しみに。

アナタにおすすめのコラム

2022.09.04

Songlink

Songlink

Songlink

Songlink

Information

あなた