この日何の日?

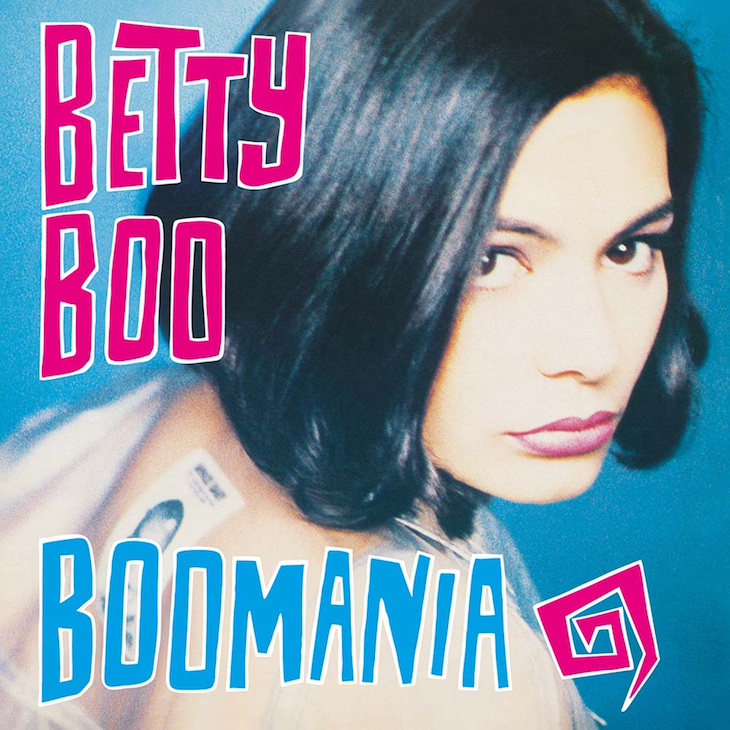

べティ・ブーのアルバム「ブーマニア」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1990年のコラム

ジョージ・マイケルが生み出した傑作!音楽的才能と課題解決能力の最大公約数

ジョージ・マイケルから託された言葉「偏見を捨てよ、耳を澄ませ」

桑田佳祐の原点? 映画「稲村ジェーン」とサザンオールスターズ「真夏の果実」

ブルーハーツの新時代、初のナンバーワン・アルバム「BUST WASTE HIP」

エアロスミスとスティーヴン・タイラー、武道館に響く「アイム・ダウン」

ふざけるんじゃねえよ! 頭脳警察と渡瀬恒彦、鉄砲玉の美学

もっとみる≫

photo:Cherry Red Records

実は90年代中盤、とあるテレビ番組で英国 BBC 制作のサッカー番組の翻訳に数年間携わっていた。

当時はJリーグが発足して数年たった頃で、少しずつ日本人サッカー選手が外国でプレイするようになっていった頃だったが、まさかこんな外国のサッカー番組が地上波で放送されるなんて、と私は内心驚いたものだ。

その7、8年ほど前だろうか。明石家さんまが「選手に満員の国立競技場でプレイさせたって」と言っていたのは―― 確か東横線車両の吊り広告が下がっているのを見て、そのあまりにも叶いそうもない願いに唸った記憶がある。

当時はプロリーグがなかったせいで日本人にとってあまり馴染みのないスポーツだったサッカーだが、今やサッカーファンでなくてもワールドカップは国民的イベントだ。ルールはさほど難しくないし、にわかファンも大いに楽しめる。子供たちにとってもキャッチボールよりも先にボールを蹴ることの方が簡単で始めやすい。

… とはいえ、こんなに一気にサッカー人気が高まったのには理由があるだろうし、各方面からの見えざる強力な努力があったはずだ。

今回のワールドカップ・ロシア大会においては、最初は頼りないと思われていた日本の鮮やかな勝利を皮切りに、普段サッカーを観ない人も夜な夜なテレビの前に釘付けの日々となっていることであろう。サッカー人気において大きな影響力を持っていると感じるのがこのテレビをはじめとするマスコミによる報道である。

かつての「ドーハの悲劇」「ジョホールバルの歓喜」「マイアミの奇跡」というネーミングはスポーツ新聞の見出しだったのだろうか?

「サムライブルー」という愛称。また、「番狂わせ」を「ジャイアントキリング」と言ってみたり、なにかとキャッチーで記憶に残るような言葉が溢れている。マスコミのサッカー報道にはサッカーが身近なスポーツとして、また記憶に残るように沢山の工夫がこらされていることに今更ながら気付かされる。

私のように「にわか」とは言わないが、強烈なファンとは言えないような者にとっても、「ドーハ」と言えばメンバーひとりひとりが打ちひしがれる姿を思い浮かべることができるし、「ジョホールバル」と言えば、岡田監督と岡野選手が歓喜のあまり走り出すシーン、「マイアミの奇跡」と言えば興奮のあまりテレビを観てられなくて立ったり座ったり、テレビを点けたり消したり忙しかったことが思い出される。

… というように、日本サッカーの歴史をなぞる上で何かとサッカーにおける報道には「うまい!」と感心することが多い。

これね、私は政治記者がどんどんやればいいと思う。逆に政治家には軽々しくやってもらいたくないけれど、報道はとことん日本愛にこだわって多角的にやればいいのに。

「疑惑の ✕✕✕」だらけになりそう?

いや、そこは是非、執筆力を発揮してずばっとひとつひとつ表現してもらいたい。

というのも今回、ロシア大会で日本はグループ戦の三試合のみで色んな経験をした。それを観ながら、観戦している側も同様に色んな意見を持ったと思う。つまり観る方もたくさんの経験をさせてもらって、見る目も多少成長しているような気がするのだ。

四年に一度の世界トップクラスの大会だからこそ、というのもあるけれど、賛否両論ありながら、成長したい、もっと良い試合を観たい等々… 選手や監督、チーム全体、そしてそれを観る人々の色んな思いが、より面白い未来を引き寄せることを私たちは今実感しているんじゃないかな。

たとえ1日中、または数日間、どこのチャンネルを回しても同じ議論を交わしていようと、そこは思いっきり目をつぶるとしよう。ただ、明るい未来を手繰り寄せるような、そんな報道を願いたい。

さて、この記事が掲載されるのは準決勝あたりだろうか。私たちはそのとき何を見て、何に感動し、何に落胆し、何を残すのか。サムライたちは今後、何を語るだろうか。優勝はどこのチーム? 楽しみである。

さて、今回はワールドカップのダイジェストシーンの BGM を考えてみた。

べティ・ブーの「ドゥイン・ザ・ドゥ」(90年)―― この曲はジャズダンスサークルの後輩が練習用の音楽として選んだものなのだが、従来のラップ音楽よりもうんとポップで新しい時代がきたな〜と思ったものだった。今思えばスパイス・ガールズの先輩という感じ。ワールドカップが終了したら、この曲に乗って全試合の珍プレー好プレーを余すところなく観たい…

と思っていたら友人が「これしかないでしょ」とばかりにスーパーフライの「タマシイレボリューション」をカラオケで熱唱…

確かにね!

2018.07.11

当時はJリーグが発足して数年たった頃で、少しずつ日本人サッカー選手が外国でプレイするようになっていった頃だったが、まさかこんな外国のサッカー番組が地上波で放送されるなんて、と私は内心驚いたものだ。

その7、8年ほど前だろうか。明石家さんまが「選手に満員の国立競技場でプレイさせたって」と言っていたのは―― 確か東横線車両の吊り広告が下がっているのを見て、そのあまりにも叶いそうもない願いに唸った記憶がある。

当時はプロリーグがなかったせいで日本人にとってあまり馴染みのないスポーツだったサッカーだが、今やサッカーファンでなくてもワールドカップは国民的イベントだ。ルールはさほど難しくないし、にわかファンも大いに楽しめる。子供たちにとってもキャッチボールよりも先にボールを蹴ることの方が簡単で始めやすい。

… とはいえ、こんなに一気にサッカー人気が高まったのには理由があるだろうし、各方面からの見えざる強力な努力があったはずだ。

今回のワールドカップ・ロシア大会においては、最初は頼りないと思われていた日本の鮮やかな勝利を皮切りに、普段サッカーを観ない人も夜な夜なテレビの前に釘付けの日々となっていることであろう。サッカー人気において大きな影響力を持っていると感じるのがこのテレビをはじめとするマスコミによる報道である。

かつての「ドーハの悲劇」「ジョホールバルの歓喜」「マイアミの奇跡」というネーミングはスポーツ新聞の見出しだったのだろうか?

「サムライブルー」という愛称。また、「番狂わせ」を「ジャイアントキリング」と言ってみたり、なにかとキャッチーで記憶に残るような言葉が溢れている。マスコミのサッカー報道にはサッカーが身近なスポーツとして、また記憶に残るように沢山の工夫がこらされていることに今更ながら気付かされる。

私のように「にわか」とは言わないが、強烈なファンとは言えないような者にとっても、「ドーハ」と言えばメンバーひとりひとりが打ちひしがれる姿を思い浮かべることができるし、「ジョホールバル」と言えば、岡田監督と岡野選手が歓喜のあまり走り出すシーン、「マイアミの奇跡」と言えば興奮のあまりテレビを観てられなくて立ったり座ったり、テレビを点けたり消したり忙しかったことが思い出される。

… というように、日本サッカーの歴史をなぞる上で何かとサッカーにおける報道には「うまい!」と感心することが多い。

これね、私は政治記者がどんどんやればいいと思う。逆に政治家には軽々しくやってもらいたくないけれど、報道はとことん日本愛にこだわって多角的にやればいいのに。

「疑惑の ✕✕✕」だらけになりそう?

いや、そこは是非、執筆力を発揮してずばっとひとつひとつ表現してもらいたい。

というのも今回、ロシア大会で日本はグループ戦の三試合のみで色んな経験をした。それを観ながら、観戦している側も同様に色んな意見を持ったと思う。つまり観る方もたくさんの経験をさせてもらって、見る目も多少成長しているような気がするのだ。

四年に一度の世界トップクラスの大会だからこそ、というのもあるけれど、賛否両論ありながら、成長したい、もっと良い試合を観たい等々… 選手や監督、チーム全体、そしてそれを観る人々の色んな思いが、より面白い未来を引き寄せることを私たちは今実感しているんじゃないかな。

たとえ1日中、または数日間、どこのチャンネルを回しても同じ議論を交わしていようと、そこは思いっきり目をつぶるとしよう。ただ、明るい未来を手繰り寄せるような、そんな報道を願いたい。

さて、この記事が掲載されるのは準決勝あたりだろうか。私たちはそのとき何を見て、何に感動し、何に落胆し、何を残すのか。サムライたちは今後、何を語るだろうか。優勝はどこのチーム? 楽しみである。

さて、今回はワールドカップのダイジェストシーンの BGM を考えてみた。

べティ・ブーの「ドゥイン・ザ・ドゥ」(90年)―― この曲はジャズダンスサークルの後輩が練習用の音楽として選んだものなのだが、従来のラップ音楽よりもうんとポップで新しい時代がきたな〜と思ったものだった。今思えばスパイス・ガールズの先輩という感じ。ワールドカップが終了したら、この曲に乗って全試合の珍プレー好プレーを余すところなく観たい…

と思っていたら友人が「これしかないでしょ」とばかりにスーパーフライの「タマシイレボリューション」をカラオケで熱唱…

確かにね!

2018.07.11

YouTube / RETRO EXITOS

Information

あなた