この日何の日?

U2のアルバム「魂の叫び」が英国でリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1988年のコラム

布袋寅泰の才気ほとばしる「GUITARHYTHM」"90年代ロックンロール" の大胆な提示

氷室京介の本質を表すB面曲、それはモップスとデヴィッド・ボウイのカヴァー

元ジャニーズ 薬丸裕英はジタバタしない!悪ガキアイドルからはなまるパパへ

これぞ圧巻のゴスペル風! U2の「終りなき旅」ライヴ・トラック

U2が探し求めたロックンロール、そして「魂の叫び」の先にあるもの

フレディー・マーキュリーの真骨頂、バルセロナ五輪で観られなかった異種格闘技!

もっとみる≫

U2「魂の叫び」異国のバンドの“アメリカへの憧憬

前回のデュラン・デュランのコラム(デュラン・デュランのL.A.ストーリーとルーフトップ・コンサート「ハリウッド・ハイ」)では、“アメリカへの憧れ” について書かせていただいた。前回のコラムの主役である映画『デュラン・デュラン ハリウッド・ハイ』を観ていて思い出したのは1988年のU2のドキュメンタリー映画『魂の叫び』。そこにも、異国のバンドの “アメリカへの憧憬” が見て取れた。

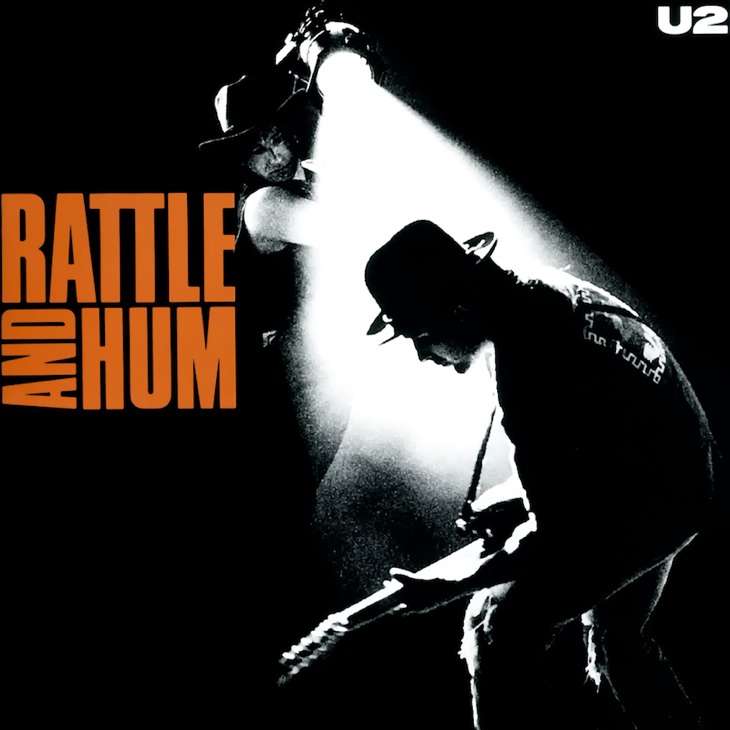

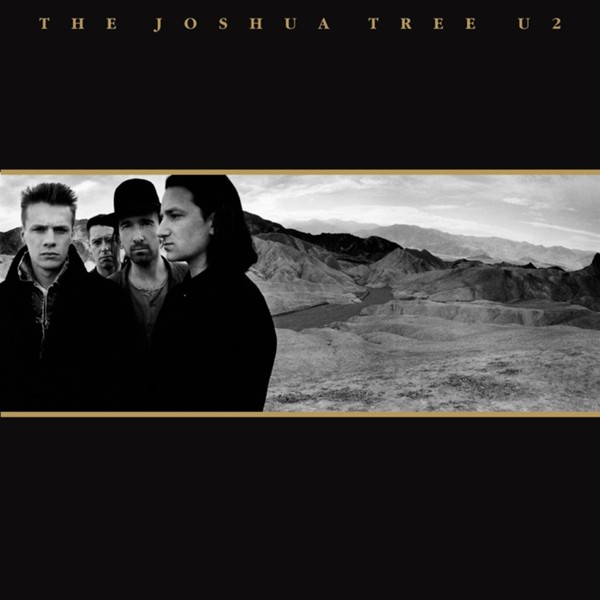

デュラン・デュランの方はアメリカといっても、舞台はピンポイントにロサンゼルスだったが、U2のそれはアメリカ全土。1987年のアルバム『ヨシュア・トゥリー』でついに世界の頂点に立ったU2はワールドツアーを敢行。とりわけ北米ツアーは大きな成功を収めたが、その記録を見ることができるのが映画『U2 / 魂の叫び』。メンバーは “音楽の旅” と本作を表現する。

映画が日本で公開されたのは1989年1月だが、前年の秋に劇中でフィーチャーされる楽曲を収めた『魂の叫び』がサントラ兼、U2の新譜としてリリースされた。一聴して驚いたのが、明らかにアメリカの古き良きブラックミュージックの影響を受けていること。

先行シングルの「ディザイアー」はボ・ディドリーのビートを早急にしたよう。また、ビリー・ホリデイに捧げた第二弾シングルの「エンジェル・オブ・ハーレム」のホーンはソウルっぽいし、次のシングル曲「ラヴ・カムズ・トゥ・タウン」はブルース界の大物B.B.キングと共演している。この2曲はメンフィスのサン・スタジオのレコーディングというのも納得。『ヨシュア・トゥリー』も大陸的な雰囲気があったが、こうも明快にブラックミュージックに寄せてきたのは、U2史上初。アイルランドの寒々しくも尖がったバンドアンサンブルから、ずいぶんと遠くに来たもんだなぁ…… と思ったものだ。

アレン・ギンズバーグの来日、ボノの張りつめたボーカルを連想

話は飛ぶが、アルバム『魂の叫び』がリリースされた頃、ビートニク、すなわちビート文学の旗手アレン・ギンズバーグが来日し、東京・草月ホールで詩の朗読会を行なった。当時ビートニクにはまり、卒論の題材にすることを決めた大学3年のマナブも、いそいそと足を運んだが、その声に圧倒されたのを覚えている。代表作『吠える』をはじめ、力強く、なおかつカミソリのような鋭さがある当人の声で再現された詩は、英語のヒアリングが未熟でも刺さった。声質は全然違うが、ボノの張りつめたボーカルを連想した。

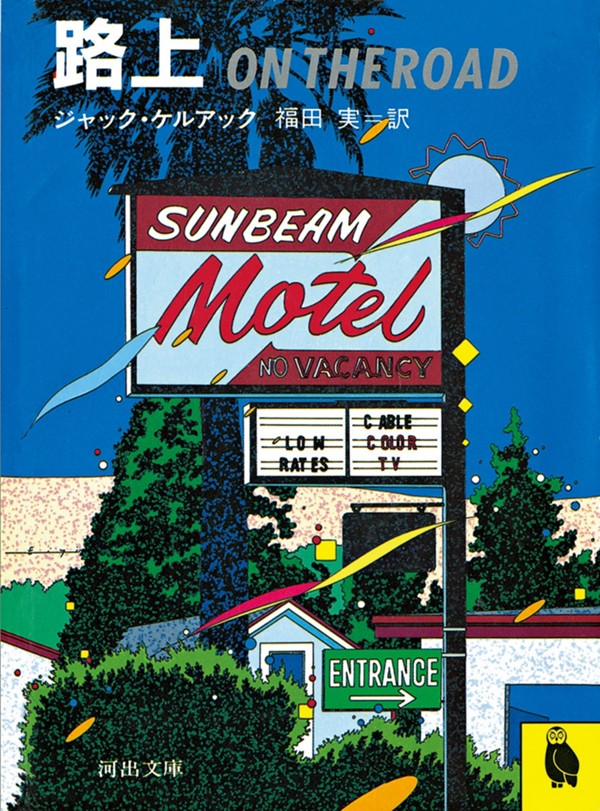

そもそもビートニクにハマったのは、ジャック・ケルアックの小説『路上』を読んだことから。そこにはギンズバーグはもちろん、ウィリアム・S・バロウズらビート作家たちのモデルにしたキャラクターも出てくる。そして何より、アメリカ大陸をヒッチハイクする壮大な旅の物語だ。ケルアックの分身である主人公サル・パラダイスは3度にわたり、悪友ディーン・モリアティに誘われ、アメリカ横断の旅に出てはそこで見たものを吸収していく。

『U2 / 魂の叫び』に話を戻そう。翌年映画を見たが、ケルアックの『路上』を想起させるロードムービーの趣があった。それは必ずしも時系列を正確に追っているわけではないが、東はニューヨーク、西はサンフランシスコまで、アメリカツアー時のステージやオフステージのU2をとらえている。

映画の最初の方で、U2はインタビューでこう問われる。

「『ヨシュア・トゥリー』の発売からツアーを経て、新曲のレコーディングまでの間、どんな変化があったのか?」

ーー と。メンバーは言葉では答えない。直後、場面は「ディザイアー」をプレイするU2のパフォーマンスへと切り替わる。ブラックミュージックの吸収が答えだとばかりに。

思い返せば、『路上』の主人公も最初は寒いNY近郊に住むアーティスト肌の白人青年だったが、長い旅の中で、綿花積みで日銭を稼いだり、黒人の女性と恋に落ちたりしながら視野を広げていった。初めて見て、聞いて、感じたものは確実に血肉となる。『U2 / 魂の叫び』では『ヨシュア・トゥリー』収録のヒット曲「終わりなき旅」が、ゴスペルの聖歌隊を従え、新たなアレンジでプレイされていたが、この曲の変化が旅を経たU2の視野の広がりを象徴しているように思える。

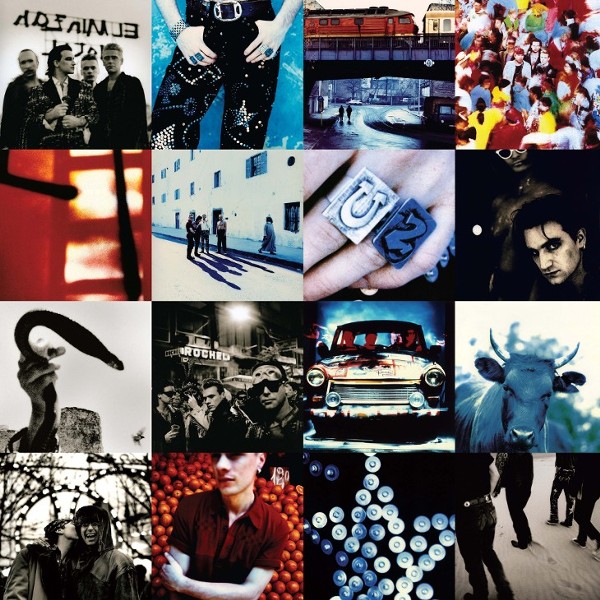

U2のブラックミュージックへの接近はグラミー賞の受賞という成果を収めたが、彼らはそこに留まらず、次作『アクトン・ベイビー』では過去を踏まえつつ、ダンスミュージックやリミックスをも視野に入れ、新たな地平を切り拓く。本作をU2の最高傑作と評する人も少なくない。

マナブはビートニクの卒論を自信満々で提出するも、評価はBだった。今、それを読み返すと、確かにヒドい論文だ。原稿書きの仕事をするようになってから30年が経つが、10日前に送った原稿でさえ、ヒデえなあと思うことは、ちょくちょくある。この原稿も、リマインダーにアップされる頃には、ヒドいのを書いちゃったなあと思っているかもしれない。つまるところ、“終わりなき旅” は続いているのだ。

アナタにおすすめのコラム

2023.01.13

Songlink

Information

あなた