この日何の日?

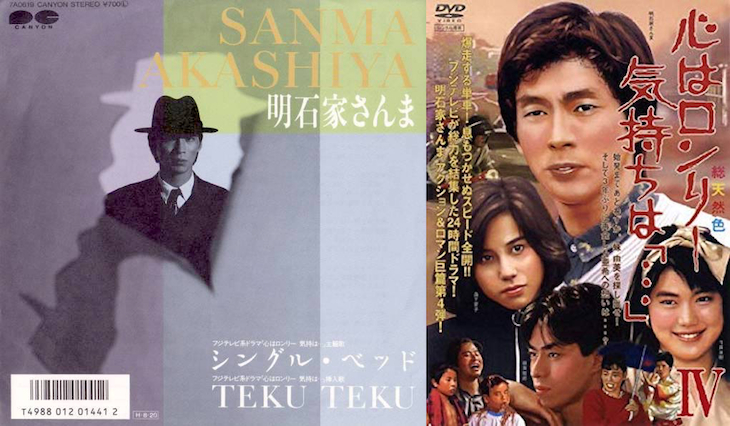

明石家さんま主演のバラエティドラマ「心はロンリー気持ちは「…」」が放送された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1986年のコラム

変わらないことへの讃歌、ヒューイ・ルイス「スタック・ウィズ・ユー」

走り続ける田原俊彦、トシちゃんの歌唱力を飛躍させた2人のキーマンとは?

ボストンが80年代に残した唯一のアルバム「サード・ステージ」のブレない世界

加藤登紀子「時には昔の話を」ノスタルジーを超え、魂を揺さぶる歌声

21才の中森明菜が歌う「Fin」頂点を極めた者にしか解らない孤独

体感アーケードゲーム「アウトラン」の神曲、マジカルサウンドシャワー!

もっとみる≫

「ねぇ、あそこ、気が付いた?」

「ええ、どこどこ〜」

始業前の教室で、朝から女子達がキャッキャ、キャッキャと騒ぐ。この番組の翌日はいつもその光景。1984年からフジテレビで放送された、明石家さんま主演の『心はロンリー気持ちは「…」』だ。

表向きは、毎回違う女優をヒロインに迎え、明石家さんま演ずる主人公との恋愛模様を綴ったドラマなのだが、同時進行でストーリーとはまるで関係のないギャグや小ネタが随所に散りばめられた異色の構成となっている。

衣装の一部、壁の装飾、窓からの景色、店の看板、字幕、通行人、etc.…

惚れた腫れたに気を取られていては、このネタの数々を見逃してしまうという、なんとも困った作品だ…。

1959年開局以来のスローガン「母と子のフジテレビ」から一新して、1981年に打ち出されたキャッチコピーは「楽しくなければテレビじゃない」。まさに、80年代のフジテレビを快挙へと導いた一大テーマである。そして、これを受けて立った筆頭番組『オレたちひょうきん族』の気鋭スタッフが手掛けた新たな試みが『心はロンリー〜』だった。

いや、新たな「遊び」と言った方が正しいのかもしれない。演者、スタッフ総動員で、コントとドラマを掛け合わせるという新しい「遊び」を楽しんでいるのだ。シーンの何処にギャグを潜ませるか、ロマンチックな場面とのバランスはどうか、音楽はオシャレに効いているか、前作からのネタの引き継ぎはできているか…。

また、観ている方も、画面の中で小ネタの宝探しをしているうちに、だんだんと作り手の仲間に入ったような気持ちにさせられる魅惑の「遊び」。

『心はロンリー〜』は、その「遊び」を最終的にドラマのストーリーとして仕上げることに成功した実にミラクルな作品なのだ。

全11作の中で私が好きなのは、1986年9月放送の第4作。ヒロインに森下愛子、さんまの妹に今井美樹、その恋人役に柳葉敏郎といったキャスティング。

4作目ともなると、さんまの芝居にも磨きがかかり、シリアスな場面では「こんなにいい男だったっけ」と見違えるほどだ。だが、やはり真価を発揮するのは笑いのシーン。

小ネタを挙げるとキリがないのだが、例えば、壁から顔を出しているヤギの鳴き声に反応して受話器を取るという仕掛けがエスカレートしていき、それに即興で応える笑いの運動神経。これを受けての関根勤によるキャグ解説がまたいい。

そのほか、恒例の「ト書唄」や、エンディングの「そして15年が過ぎ…、ある春の日」の作り込み、そしてエンドロールにまでネタが盛り込まれている。

この回で注目すべきは、清洲橋のシーンで突如現れる大竹しのぶ。そう清洲橋といえば、あのドラマ『男女7人夏物語』(TBS系)である。石井明美「CHA-CHA-CHA」のイントロが流れ、振り向きざまに「大っ嫌い、サイナラっ」とキメ台詞を叫ぶ。たった20秒ほどの出演だ。なんとこの放送の翌日が『男女7人〜』の最終回だったというから、局を跨いでまでの見事な「遊び」への執着に驚かされる。

こうして、大ネタ小ネタを乗り越えて、迎えるクライマックスは、駅のシーン。駅名は「わかれみち」駅。3年ぶりに再会を果たした元恋人同士がホームに立つ。

となり駅の名は「じゅうねんご」、逆方向は「おもいで」駅。暫くナーバスな空気が流れ、森下愛子が「おもいで」駅方向のホームへと去っていく。その背中に向けて、さんまの台詞。

「また忘れなきゃいけないの?」

その言葉を掻き消すように「おもいで」駅行きの電車が到着しノイズが立ち込める。なんとも言えないさんまの表情――

あっけなく電車は発車し、最後尾の車両が視界から消えかかったその時、ホームに残った森下愛子の姿…。責めるような、すがるようなその真っ直ぐな眼差しに、口の端で照れ笑いを浮かべて応えるさんま。わかりやすくベタなのにジーンとしてしまう名シーン。何かひと味足りない感じも、さんまだから許される。

脚本は、大岩賞介、君塚良一、杉本高文(さんま自身)の連名。当時20代の君塚良一は、のちに『踊る大捜査線』シリーズの脚本を書き上げる。

80年代はじめ、一躍バラエティのスターとなった明石家さんまが『心はロンリー~』によって、のちのトレンディドラマブームへの火種を作った。

それは、エンターテインメントに拘り続け「楽しくなければテレビじゃない」を体現するさんまの多才さがなければ成し得なかった―― 時代の大きな功績だろう。

Song Data

■シングル・ベッド / 明石家さんま

■作詞:澤地隆

■作曲:CHAGE

■編曲:瀬尾一三

■発売:1986年8月20日

2018.07.01

「ええ、どこどこ〜」

始業前の教室で、朝から女子達がキャッキャ、キャッキャと騒ぐ。この番組の翌日はいつもその光景。1984年からフジテレビで放送された、明石家さんま主演の『心はロンリー気持ちは「…」』だ。

表向きは、毎回違う女優をヒロインに迎え、明石家さんま演ずる主人公との恋愛模様を綴ったドラマなのだが、同時進行でストーリーとはまるで関係のないギャグや小ネタが随所に散りばめられた異色の構成となっている。

衣装の一部、壁の装飾、窓からの景色、店の看板、字幕、通行人、etc.…

惚れた腫れたに気を取られていては、このネタの数々を見逃してしまうという、なんとも困った作品だ…。

1959年開局以来のスローガン「母と子のフジテレビ」から一新して、1981年に打ち出されたキャッチコピーは「楽しくなければテレビじゃない」。まさに、80年代のフジテレビを快挙へと導いた一大テーマである。そして、これを受けて立った筆頭番組『オレたちひょうきん族』の気鋭スタッフが手掛けた新たな試みが『心はロンリー〜』だった。

いや、新たな「遊び」と言った方が正しいのかもしれない。演者、スタッフ総動員で、コントとドラマを掛け合わせるという新しい「遊び」を楽しんでいるのだ。シーンの何処にギャグを潜ませるか、ロマンチックな場面とのバランスはどうか、音楽はオシャレに効いているか、前作からのネタの引き継ぎはできているか…。

また、観ている方も、画面の中で小ネタの宝探しをしているうちに、だんだんと作り手の仲間に入ったような気持ちにさせられる魅惑の「遊び」。

『心はロンリー〜』は、その「遊び」を最終的にドラマのストーリーとして仕上げることに成功した実にミラクルな作品なのだ。

全11作の中で私が好きなのは、1986年9月放送の第4作。ヒロインに森下愛子、さんまの妹に今井美樹、その恋人役に柳葉敏郎といったキャスティング。

4作目ともなると、さんまの芝居にも磨きがかかり、シリアスな場面では「こんなにいい男だったっけ」と見違えるほどだ。だが、やはり真価を発揮するのは笑いのシーン。

小ネタを挙げるとキリがないのだが、例えば、壁から顔を出しているヤギの鳴き声に反応して受話器を取るという仕掛けがエスカレートしていき、それに即興で応える笑いの運動神経。これを受けての関根勤によるキャグ解説がまたいい。

そのほか、恒例の「ト書唄」や、エンディングの「そして15年が過ぎ…、ある春の日」の作り込み、そしてエンドロールにまでネタが盛り込まれている。

この回で注目すべきは、清洲橋のシーンで突如現れる大竹しのぶ。そう清洲橋といえば、あのドラマ『男女7人夏物語』(TBS系)である。石井明美「CHA-CHA-CHA」のイントロが流れ、振り向きざまに「大っ嫌い、サイナラっ」とキメ台詞を叫ぶ。たった20秒ほどの出演だ。なんとこの放送の翌日が『男女7人〜』の最終回だったというから、局を跨いでまでの見事な「遊び」への執着に驚かされる。

こうして、大ネタ小ネタを乗り越えて、迎えるクライマックスは、駅のシーン。駅名は「わかれみち」駅。3年ぶりに再会を果たした元恋人同士がホームに立つ。

となり駅の名は「じゅうねんご」、逆方向は「おもいで」駅。暫くナーバスな空気が流れ、森下愛子が「おもいで」駅方向のホームへと去っていく。その背中に向けて、さんまの台詞。

「また忘れなきゃいけないの?」

その言葉を掻き消すように「おもいで」駅行きの電車が到着しノイズが立ち込める。なんとも言えないさんまの表情――

あっけなく電車は発車し、最後尾の車両が視界から消えかかったその時、ホームに残った森下愛子の姿…。責めるような、すがるようなその真っ直ぐな眼差しに、口の端で照れ笑いを浮かべて応えるさんま。わかりやすくベタなのにジーンとしてしまう名シーン。何かひと味足りない感じも、さんまだから許される。

脚本は、大岩賞介、君塚良一、杉本高文(さんま自身)の連名。当時20代の君塚良一は、のちに『踊る大捜査線』シリーズの脚本を書き上げる。

80年代はじめ、一躍バラエティのスターとなった明石家さんまが『心はロンリー~』によって、のちのトレンディドラマブームへの火種を作った。

それは、エンターテインメントに拘り続け「楽しくなければテレビじゃない」を体現するさんまの多才さがなければ成し得なかった―― 時代の大きな功績だろう。

Song Data

■シングル・ベッド / 明石家さんま

■作詞:澤地隆

■作曲:CHAGE

■編曲:瀬尾一三

■発売:1986年8月20日

2018.07.01

YouTube / sinruigen

YouTube / ヘリカルプロモーション

Information

あなた