この日何の日?

中森明菜のシングル「TANGO NOIR」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1987年のコラム

クラくないから!思春期の脳内変換が作り出したニュー・オーダーのイメージ

PINK「Keep Your View」マクセルのビデオテープでソニーの番組を録画?

YMOのビハインド・ザ・マスク、エリック・クラプトンが何故?

歌姫 本田美奈子のデビューから40年!80年代はミュージカルじゃなくてアイドルで大活躍

期待と不安のパラドックス、本田美奈子の「Oneway Generation」

歌手 本田美奈子の絶対的存在感「Oneway Generation」青春はいつだって一方通行!

もっとみる≫

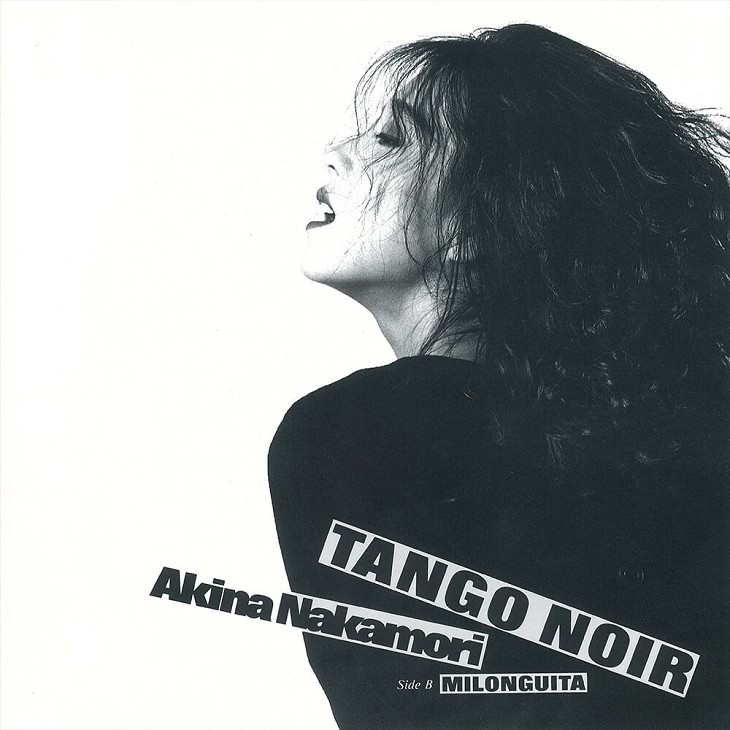

photo:Warner Music Japan

迸るスペイン・アンダルシア的情熱、中森明菜「TANGO NOIR」

“エキゾチック歌謡” と呼ばれたりもする異国情緒いっぱいの歌謡ジャンルがあって、中森明菜も御多分に漏れず「SAND BEIGE ―砂漠へ―」(1985年)、「ミ・アモーレ(Meu amor é・・・)」など多くの曲でその路線を展開している(この2曲はソニーからリリースされた『歌謡曲世界一周』というコンピ盤にも収録された)。

今回取り上げる明菜17枚目のシングル「TANGO NOIR」は、まさにその南米版で、タイトル通りにアルゼンチン・タンゴの情熱的恋愛が歌われる… かと思いきや、曲想である闘牛的パッションはどちらかと言えばフラメンコに近く、むしろアコーディオンが大々的にフィーチャーされたB面の「MILONGUITA」のほうがタンゴ感はある(ミロンガという神保町にあるタンゴを流す喫茶店で学生時代よく屯していたのを思い出す)。

ではなぜ、フラメンコ感というか、スペイン・アンダルシア的情熱が迸り出たのだろう? これは「TANGO NOIR」作曲者の都志見隆が前年に手掛けた、明菜の「最後のカルメン」(1986年)のイメージを引きずったからではないだろうか。カルメンといえばメリメ原作でその後ビゼーがオペラ化したことであまりにも有名な、ドン・ホセを破滅させる情熱的で悪魔的なスペインのジプシー女のことである。

冬杜花代子(ふゆもりかよこ)の作詞のほうも明らかにタンゴ的というより、もう少し血なまぐさい、男と情死することも厭わないカルメン的(フラメンコ的)パッションが感じられる。その部分を引用してみよう。

カルメン=中森明菜、イメージはラテン系の「美しい悪魔」

もうひき返せない

美しい悪魔に

魅入られて 愛して

いたぶられるままに

ふりむくだけであなた 罪なオトコ

命を燃やして踊れば Tango Tango

愛しただけでわたし 壊れてゆく

のけぞる胸元 くちづけられ

Tango Noir

「美しい悪魔」に唆され、いたぶられ、のけぞるほど壊され、愛した男と命を燃やして死ぬまで踊る「黒い(Noir)」タンゴ―― ここで思い出されるのはデカダン、宿命の女、腐敗、エロス、タナトスなどの異端テーマでロマン派文学史を “悪魔文学” として刷新した碩学マリオ・プラーツの永遠の名著『肉体と死と悪魔』(国書刊行会)で、明菜の「TANGO NOIR」も19世紀に出ていたらページを割かれたのではなかろうか(この本ではメリメの中編小説『カルメン』も論じられている)。

カルメン=明菜を同一化させて男も女も滅ぼす「宿命の女(ファム・ファタル)」の像を冬杜は歌詞にしたが、そのあと『Femme Fatale』というアルバムもリリースされたくらいで、やはりプロデュース陣的にも明菜はラテン系の「美しい悪魔」イメージだったようだ。

タンゴと悪魔的性愛、“のけぞる” パフォーマンスは絶頂を表現

この曲のTVパフォーマンスは歌詞にあるように “のけぞる” 姿勢があまりにも有名になって語り草だが、この “のけぞる” とは今まで話した文脈を考慮すると男女の情事の果てに至るエクスタシー(絶頂)の表現と思う。実際「TANGO NOIR」の前にリリースされた明菜のシングルは「ノンフィクション エクスタシー」と題されていた(うーん、色っぽい)。

タンゴと悪魔的性愛―― この二つを結びつけたのは「TANGO NOIR」だけではない。「鏡」のイメージに憑りつかれた官能世界彷徨詩人・和泉萌香は、マルグリット・デュラスにオマージュを捧げた『黒い海』で、虚無的な、しかし官能的な男女のイメージが続く中で、「地球最後の音楽」として象徴的にタンゴの音楽を繰り返した(ベルトルッチ監督の『ラスト・タンゴ・イン・パリ』の頽廃的性愛描写も参照されている気がする)。

「地球が寒いから…… タンゴ」

… とは「TANGO NOIR」広告に添えられた惹句であったが、タンゴを軸に正反対にあるような明菜的パッションと和泉的ニヒルは、じつはコインの裏表のように感じる。寒いタンゴは突如、熱いフラメンコになる。その意味で、『黒い海』の以下の一節は、「TANGO NOIR」の最も優れた解説になっていると思うのだ。

「何もかももみくちゃにしてやりたい、それは恋人に向けるある種の猟奇心に似た、涙で包まれた刃の恐ろしい美しさ、そんなものをさざなみに、刻まれる波音に、沈黙に宿して、黒い海は視界をいっぱいに占めている」

あなたのためのオススメ記事

2021.05.19

Songlink

Information

あなた