この日何の日?

ウイントン・マルサリスのアルバム「Jムード」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1986年のコラム

イケメン・ロックバンド、グラス・タイガーとブライアン・アダムスの関係

田舎者を笑うな!今だからかっこいい(かもしれない)シンプル・マインズ

80年代の「キープ・ミー・ハンギン・オン」名曲はアレンジを選ばない!?

足かけ38年「帰ってきた あぶない刑事」舘ひろし、柴田恭兵、浅野温子、仲村トオルの奇跡

茨の同盟?モリッシーのコムデギャルソンとジョニー・マーのヨウジヤマモト

久留米のヤンキー「ザ・チェッカーズ」甘く切ない青春のロックンロール!

もっとみる≫

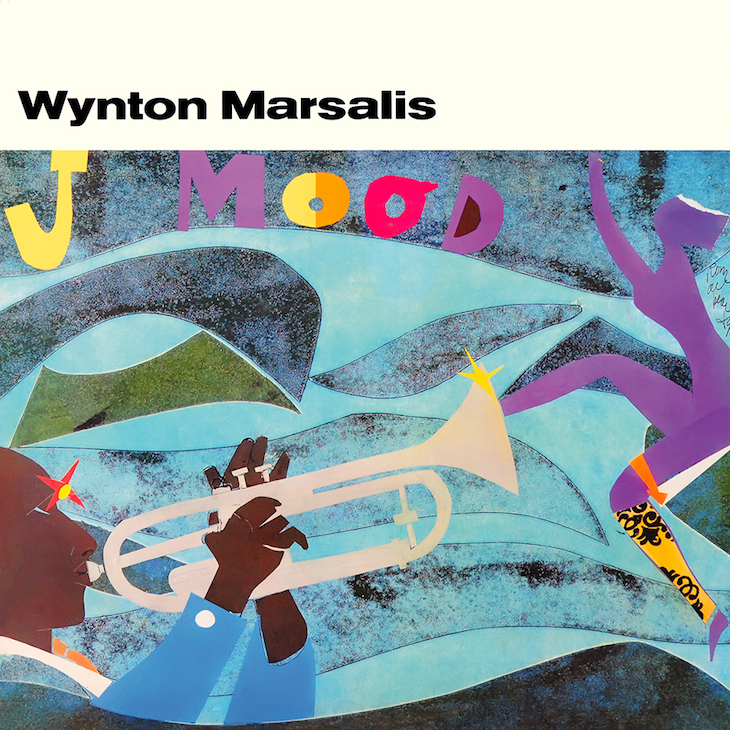

photo:SonyMusic

80年代のジャズシーンを代表するアーティストといえば、ウィントン・マルサリスの名前がまず浮かんでくる。もっと言えば、もしあの時ウィントンが登場してこなければ、今のジャズシーンは随分違った趣になっていたかもしれない。

ニューオーリンズの音楽一家に生まれ、ジュリアード音楽院でクラシックを学ぶも、18歳の時にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのメンバーに抜擢され、プロのジャズミュージシャンとなった。同時にクラシックのトランぺッターとしての活動も並行して行う等、非常にユニークなアーティストと言えるだろう。

80年代当時のウィントンは、ジャズがエレクトリック化する以前の演奏スタイル、とりわけ60年代のマイルス・デイヴィスを指標としていた。圧倒的なテクニックを駆使したその演奏は、破綻がなくスマートで、聴く者に衝撃を与えるだけの気迫に満ちていた。そこには「もしマイルスがエレクトリック化しなかったら?」という未知なる問いかけがあったのかもしれない。

アコースティックなジャズの伝統が息づくウィントン達の演奏スタイルは、「新伝承派」と呼ばれ、数多くのフォロワーを生み出すことになる。しかし、良い評判ばかりではなかった。というか、当時から今に至るまで、僕はウィントン・マルサリスの良い評判を、ほとんど聞いたことがないのだ。

「何も新しいことをしていない」

「演奏は上手いが、ハートが感じられない」

「優等生的でつまらない」

「生真面目だから疲れる」

「若いくせに生意気だ」

どれも言いたいことはわからないでもないが(よくわかる場合もあるが)、その多くは誹謗中傷の類いに過ぎないというのが僕の見解だ。僕はウィントンの熱心なファンではないけれど、もし彼のことを本当にその程度のアーティストだと思っているのなら、その人は果たして偏見なく彼の音楽に耳を傾けてきたのだろうか? 甚だ疑問ではある。

僕が愛聴しているウィントンのアルバムに『Jムード』がある(1986年10月14日発売)。バンドの形体をクインテットからワンホーンのカルテットに変え、ピアニストにマーカス・ロバーツを迎えた最初のアルバムだ。

初めて聴いたときは、正直、地味に感じた。演奏の形式は昔ながらのモードスタイル。曲はすべてメンバーのオリジナルで耳馴染みがなく、ウィントンが吹くトランぺットのトーンもやけに渋く響いた。これでは同じモードジャズでも、マイルスとは比べ物にならないと。

しかし、繰り返し聴くうち、その印象は大きく変わることになる。これはジャズなのに、どこかジャズらしくない。つまり、それまでになかった新しいジャズなのだと思うようになった。その理由としては、クラシックアーティストとしてのウィントンの素養が影響しているのだと思う。おそらく、彼にとってジャズとクラシックに垣根はないのだ。

往年のジャズミュージシャンは、ブルースとジャズの間に垣根をもたなかった。しかし、ウィントンの場合、ブルースは後追いだ。彼のブルースは実によく研究されているが、自然に身に付いたものではない。そこがマイルス達とは決定的に違う点だ。

けれど、ウィントンにとって、クラシックはそうではないのだろう。彼の音楽がどうしても構築的になるのは、クラシックが体に沁み着いているからではないか。かつてのジャズメンにとってブルースがそうであったように。そして、そんなジャズミュージシャンは、ウィントンが登場するまで存在しなかったように思うのだ。

また、このアルバムからワンホーンになったことで、ウィントンの天才的なインプロヴィゼーションを随所で聴くことができる。そこに「優等生的」な要素など、どこにも見当たらない。アルバムが後半へと進むに従い、バンドの熱が高まっていく構成も素晴らしい。マーカス・ロバーツという逸材との出逢いや、ジェフ・ワッツの飛躍的に成長したドラミングに鼓舞された部分もあったことだろう。そうしたバンドの自由闊達な雰囲気は、ジャズ本来の魅力を見事に伝えている。

ジャズなのにどこかジャズらしくなく、同時にジャズ本来の魅力に溢れた音楽。そこを感じ取れるかどうかが、ウィントン・マルサリスというアーティストを理解する鍵なのかもしれない。僕が熱心にジャズを聴くようになったのは、90年代に入ってからだ。最初は僕もウィントンに対してたくさんの偏見をもっていた。まともに聴きもせずにだ。

1980年にウィントンがシーンに登場した時、ジャズのメインストリームは袋小路に陥っていた。そこにウィントンは、過去のやり方を踏襲しながら、新しい感性でジャズを奏でた。その鮮烈さは、後追いの僕にも、いやもしかすると、後追いだからこそ、余計に胸に響いたのかもしれない。

2018.10.18

ニューオーリンズの音楽一家に生まれ、ジュリアード音楽院でクラシックを学ぶも、18歳の時にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのメンバーに抜擢され、プロのジャズミュージシャンとなった。同時にクラシックのトランぺッターとしての活動も並行して行う等、非常にユニークなアーティストと言えるだろう。

80年代当時のウィントンは、ジャズがエレクトリック化する以前の演奏スタイル、とりわけ60年代のマイルス・デイヴィスを指標としていた。圧倒的なテクニックを駆使したその演奏は、破綻がなくスマートで、聴く者に衝撃を与えるだけの気迫に満ちていた。そこには「もしマイルスがエレクトリック化しなかったら?」という未知なる問いかけがあったのかもしれない。

アコースティックなジャズの伝統が息づくウィントン達の演奏スタイルは、「新伝承派」と呼ばれ、数多くのフォロワーを生み出すことになる。しかし、良い評判ばかりではなかった。というか、当時から今に至るまで、僕はウィントン・マルサリスの良い評判を、ほとんど聞いたことがないのだ。

「何も新しいことをしていない」

「演奏は上手いが、ハートが感じられない」

「優等生的でつまらない」

「生真面目だから疲れる」

「若いくせに生意気だ」

どれも言いたいことはわからないでもないが(よくわかる場合もあるが)、その多くは誹謗中傷の類いに過ぎないというのが僕の見解だ。僕はウィントンの熱心なファンではないけれど、もし彼のことを本当にその程度のアーティストだと思っているのなら、その人は果たして偏見なく彼の音楽に耳を傾けてきたのだろうか? 甚だ疑問ではある。

僕が愛聴しているウィントンのアルバムに『Jムード』がある(1986年10月14日発売)。バンドの形体をクインテットからワンホーンのカルテットに変え、ピアニストにマーカス・ロバーツを迎えた最初のアルバムだ。

初めて聴いたときは、正直、地味に感じた。演奏の形式は昔ながらのモードスタイル。曲はすべてメンバーのオリジナルで耳馴染みがなく、ウィントンが吹くトランぺットのトーンもやけに渋く響いた。これでは同じモードジャズでも、マイルスとは比べ物にならないと。

しかし、繰り返し聴くうち、その印象は大きく変わることになる。これはジャズなのに、どこかジャズらしくない。つまり、それまでになかった新しいジャズなのだと思うようになった。その理由としては、クラシックアーティストとしてのウィントンの素養が影響しているのだと思う。おそらく、彼にとってジャズとクラシックに垣根はないのだ。

往年のジャズミュージシャンは、ブルースとジャズの間に垣根をもたなかった。しかし、ウィントンの場合、ブルースは後追いだ。彼のブルースは実によく研究されているが、自然に身に付いたものではない。そこがマイルス達とは決定的に違う点だ。

けれど、ウィントンにとって、クラシックはそうではないのだろう。彼の音楽がどうしても構築的になるのは、クラシックが体に沁み着いているからではないか。かつてのジャズメンにとってブルースがそうであったように。そして、そんなジャズミュージシャンは、ウィントンが登場するまで存在しなかったように思うのだ。

また、このアルバムからワンホーンになったことで、ウィントンの天才的なインプロヴィゼーションを随所で聴くことができる。そこに「優等生的」な要素など、どこにも見当たらない。アルバムが後半へと進むに従い、バンドの熱が高まっていく構成も素晴らしい。マーカス・ロバーツという逸材との出逢いや、ジェフ・ワッツの飛躍的に成長したドラミングに鼓舞された部分もあったことだろう。そうしたバンドの自由闊達な雰囲気は、ジャズ本来の魅力を見事に伝えている。

ジャズなのにどこかジャズらしくなく、同時にジャズ本来の魅力に溢れた音楽。そこを感じ取れるかどうかが、ウィントン・マルサリスというアーティストを理解する鍵なのかもしれない。僕が熱心にジャズを聴くようになったのは、90年代に入ってからだ。最初は僕もウィントンに対してたくさんの偏見をもっていた。まともに聴きもせずにだ。

1980年にウィントンがシーンに登場した時、ジャズのメインストリームは袋小路に陥っていた。そこにウィントンは、過去のやり方を踏襲しながら、新しい感性でジャズを奏でた。その鮮烈さは、後追いの僕にも、いやもしかすると、後追いだからこそ、余計に胸に響いたのかもしれない。

2018.10.18

Spotify

Information

あなた