この日何の日?

ザ・ブルーハーツの自主制作シングル「人にやさしく」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1987年のコラム

佐藤孝信のアーストンボラージュとマイルス・デイヴィス、麻布ってどこ?

リリックビデオのルーツ!殿下ことプリンスは映像作品でも我々を驚かす

アメリカン・ロックンロールの良心の証明 ― ジョージア・サテライツ登場!

つねに当事者であれ。ブルーハーツが教えてくれた危うくも純粋な青い心

80年代の沖田総司は中川勝彦!美しすぎるルックス、知性に溢れ、気さくでお茶目!

小泉今日子「水のルージュ」風街詩人 松本隆の描く水のイマージュ

もっとみる≫

真島昌利のことば10選

1985年のザ・ブルーハーツの結成から今年で38年。ここから一貫して真島昌利(以下マーシー)と甲本ヒロト(ヒロト)は確固たるパートナーシップで、幾多の楽曲をアウトプットしてきた。しかし、彼らの楽曲は、ザ・ビートルズのレノン=マッカートニーやザ・クラッシュのストラマー=ジョーンズのように共同制作者を前提としたクレジットではなく、それぞれの楽曲に作成者のクレジットが記されている。

ヒロトが綴るリリックがある種、天才的な無我の境地から生まれたことばであるのに対し、マーシーの綴るリリックは、心の中の風景を醸造させ、当事者としてのリアリティが強調されたことばのように僕は感じる。

1992年に思潮社より刊行された『ロック・オリジナル訳詞集3・僕にはこう聴こえる』の中でセックス・ピストルズの「ゴッド・セイブ・ザ・クイーン」に出会った時の衝動についてマーシーはこんなことばを残した――

パンク・ロックは

「自覚的であれ。当事者であれ。」

と叫んでいました。

そして下世話にイヤラしく僕の肩に手を回し

黄色い歯でニヤニヤしながら

「次はオマエの番だぜ。うまくやれよ。」などとささやいたのです。

―― と。

マーシーは今もこの時の衝動を心に忍ばせながら、ことばを紡ぎ、ステージに立ち続けている。今回は『真島昌利のことば』として彼の描いたリリックの中から10の楽曲をセレクトした。

外は春の雨が降って 僕は部屋でひとりぼっち

夏を告げる雨が降って 僕は部屋でひとりぼっち

■ ハンマー(48億のブルース)/ ブルーハーツ

僕のブルーハーツとの出会いはこの曲だったと断言してもいい。デビューのちょうど1年前、1986年5月の法政大学講堂でのライブだった。前のめりで挑発的なブルーハーツのステージングと相反し、吐き出されることばは、抒情的でありながら、弱さをさらけ出していた。“僕” という一人称も斬新だった。ロックンロールが強さの象徴と捉えていた自分にとって、この衝撃は計り知れないものがあった。

“当事者であれ” と言われているのと同時に、“今のままでいいんだよ”―― と言われているような気がした。このパートは、楽曲の中でマーシーが歌う。当初は、

外は春の雨が降って

僕は部屋でひとりぼっち

―― が繰り返されていたが、レコーディングにあたり「夏を告げる雨が降ってーー」という部分が加筆された。

アパートの窓を開けると 憂鬱な気分になるぜ

薄曇りの空の下に 煙突がつき刺さってる

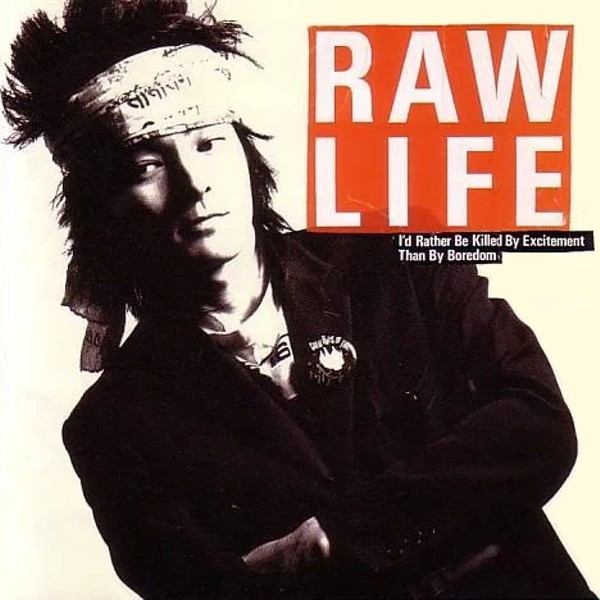

■ 煙突のある街 / 真島昌利(アルバム『RAW LIFE』収録)

1992年にリリースされたマーシー3枚目のソロアルバム『RAW LIFE』に収録されたこの曲の初出は、1984年にリリースされた小山卓治のセカンドアルバム『ひまわり』に収録されていた。つまり、ブルーハーツ以前に加入していたブレイカーズ時代だ。当時からのマーシーの才能にいち早く目をつけたのは、第二の佐野元春と言われたシンガーソンングライター小山卓治だった。

主観を挟まず、マーシーはストリーテラーとして、絶望的な公害問題で悩む街の風景を写実的にことばにしている。彼のことばが決して幸福から生産されたものでなく、時には絶望の中から生まれ、瞬間を切り取りながら、当事者としてどう向き合うべきかと言う命題が孕まれたりしているが、結成前のリリックからもそのスタンスが窺われる。

灰色の夜明けをただ黙って駆け抜けて

あなたに会いに行けたらなあ

■ TOO MUCH PAIN / ブルーハーツ(アルバム『HIGH KICKS』収録)

この曲に関しては以前僕が寄稿したコラム『ザ・ブルーハーツ「TOO MUCH PAIN」心に残るジョー・ストラマーとマーシーの言葉』に詳しく書いたが、この曲は単なるラブソングではないと思っている。それは、このリリックにある “あなた” とはジョー・ストラマーのことではないかと僕は思っている。ジョーの死後、マーシーは、ミック・ジョーンズ脱退後のクラッシュに本気で加入しようと思ったと言う。その恋焦がれる気持ちと、

もう二度と戻ることはないよ

僕はまた一歩踏み出そうとしてる

少しこわいけど

―― と、当時の心情を重ねる。この曲が出来上がり、ステージで初めて演奏されたのは86年の秋。つまり、ブルーハーツがレコード会社と契約した時期と重なる。

世界中にさだめられたどんな記念日なんかより

あなたが生きている今日は どんなにすばらしいだろう

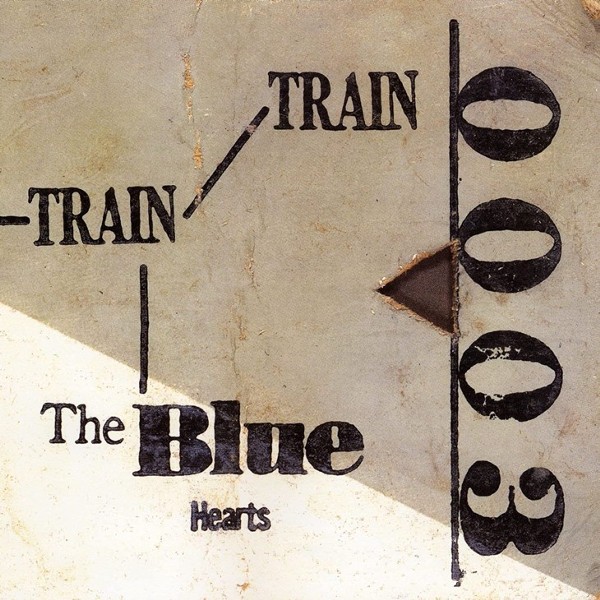

■ TRAIN-TRAIN / ブルーハーツ(アルバム『TRAIN-TRAIN』収録)

ブルーハーツはサードアルバムで岐路に立っていたと思う。期間限定の飾らない心の叫びを瞬発的に歌にしていった彼らの初期を集大成するかのようにリリースされたのが、アルバム『TRAIN-TRAIN』だった。

ヒロトがこのアルバムをリリース当時「ブルーハーツはブルースバンドです」という主旨のコメントをしていたことを今も鮮明に覚えている。ブルースとはつまり、心のずっと奥にある普遍的な部分だと僕は解釈する。その解釈が正しいとするならば、マーシーのこのフレーズこそが、当時のブルーハーツの揺るがない真理ではないだろうか。そしてこの「TRAIN-TRAIN」は、ファーストアルバムで、

どこかの爆弾より

目の前のあなたの方が

ふるえるほど大事件さ僕にとっては

―― と歌われた「NO NO NO」の続編だと思っている。

生まれた所や皮膚や目の色で

いったいこの僕の何がわかるというのだろう

■ 青空 / ブルーハーツ(アルバム『TRAIN-TRAIN』収録)

同じくアルバム『TRAIN-TRAIN』からリカットされた「青空(あおいそら)」を初めて聴いた時の衝撃は、今も僕の心の中で続いている。

差別や略奪の歴史を知らなかったわけではない。しかし、歴史に埋もれたものでもなく、海の向こうの出来事でもなく、この根深い問題に触れようともしない自分も当事者であるという目覚めがあった。

ピカピカに光った銃で

出来れば僕の憂鬱を

打ち倒してくれればよかったのに

―― というフレーズにマーシーの心情が凝縮されている。どうしようもない現実の中で君はどのように生きるんだい? という疑問を自らの苦悩を投げかけながらダイレクトに描く。“まぶしいほどの青い空” には深い、深い哀しみしかない。

夜光虫が光っている 可能性は輝いてる

誰かが忘れていった サンオイルがこぼれている

■ 夜の盗賊団 / ブルーハーツ(アルバム『DUG OUT』収録)

ブルーハーツがアルバム『BUST WASTE HIP』以降、内省的に研ぎ澄まされていく中、マーシーのことばは、心の中の原風景を淡い水彩画のように描くようになっていく。それは、マーシーが切り取った瞬間が永遠になるかのように聴く者の心の奥に刻まれる。この曲には

5月の風のビールを飲みにいこう

―― というフレーズもあるように初夏の匂い、肌触り、そして遠くもあり、まるで昨日のことでもあるような青春の1ページが瑞々しくもほろ苦くも感じさせてくれる。

ルーレットが回るように 毎日が過ぎていくんだ

何にどれだけ賭けようか 友達 今がその時だ

■ ルーレット / 真島昌利(アルバム『夏のぬけがら』収録)

ファーストソロアルバム『夏のぬけがら』はフォーキーで飾らない等身大の魅力を感じた反面、『明日に向かって撃て!』や『俺たちに明日はない』のようなアメリカンニューシネマが描く、敗者の美学というか、儚く、刹那的な情景も描かれている。痛いくらい純粋な男同士の情の中にも、壊れかけている明日が見え隠れする… そんな焦燥感の中で、社会との隔たりを感じながらも後ずさりするわけにはいかない心情を描く。

もう少しおたがいの事を利用できるほどタフだったら

オレ達がはなれる理由は何一つなかったんだろう

―― と歌いながら、ルーレット(人生)の賭けを投じるのは “友達” だというシチュエーションが泣ける。

片道キップを手に入れたら キミをさらって2度と戻らない

朝露みたいな汽車に乗って 明日という名のお茶を飲む

■ オーロラの夜 / 真島昌利(アルバム『ハッピーソング』収録)

ソロセカンドアルバム『ハッピーソング』のオープニングを飾るこの曲は、“若い顔したポール・ニューマン” や “サルバドール・ダリの絵みたいに” と、具体的な情景を織り交ぜながら、ここでも1本の映画のような世界観を描いていく。映画の世界のようでありながら、そこに立っているのが自分ではないかと思わせるリアリティがマーシーの妙味だ。霧に覆われた幻想的な世界の中で、

朝露みたいな汽車に乗って

明日という名のお茶を飲む

―― という強力なワンフレーズで聴く者は自らが当事者であることを自覚させられる。それは、川端康成『雪国』の冒頭「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」に匹敵する名フレーズだ思う。

俺は死ぬまでロックする 俺はとことんロックする

息の根が止まる時まで 決してあきらめやしない

■ RAW LIFE / 真島昌利 (アルバム『RAW LIFE』収録)

ブルーハーツ在籍時、極めて個人的な決意表明とも感じられたソロサードアルバム『RAW LIFE』。アルバム表題曲には当時のマーシーの心の弾け方がギミックなしに綴られる。転げまわり、叫び続け、全てをさらけ出したようなことばの連打は当時30歳だったマーシーの等身大だ。

クールな振りをしていても

夜更けには納豆を食う

―― から一転、後半では、

東の街のはずれでは

つけっ放しのラジオからジャンゴのギターあふれ出す

古いホテルが焼け落ちる観覧車のその下で

恋人達がすれちがう

―― という終末的な情景を描く。事象と心情が交差しながら “瞬間ごとに爆発する” 当時のマーシーの心情が立体的に描き出されている。

音楽室のピアノでブギー ジェリー・リー スタイル

骨身をさらけ出したその後で 散文的に笑う

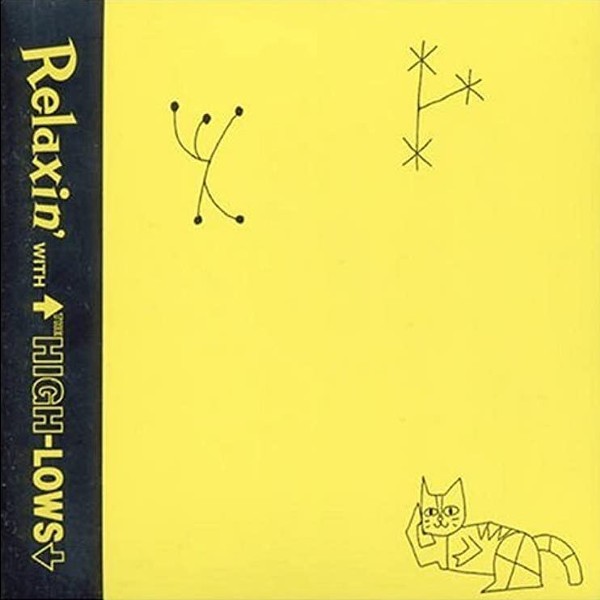

■ 青春 / ハイロウズ(アルバム『Relaxin' WITH THE HIGH-LOWS』収録)

瞬間の風景を心の中で醸造させ永遠のことばにするなら、ハイロウズ時代にドロップした「青春」に描かれた情景は、その最高潮にあったと思う。“ジェリー・リー スタイル” とはロックンロールの創始者のひとり、ジェリー・リー・ルイスの立ったまま、踊るようにピアノを弾き、シャウトするスタイル。十代の少年がロックンロールにコネクトしたダイレクトな衝動を短いフレーズで見事に描き切る。

そして、これに続く「散文的に笑う」というフレーズだ。まさに自分が自分に対しちょっと自虐的に「あはは…」と小さく笑う感じーー。これが聴くもの全てに対し極めて個人的な物語であるようなリアリティを高める。

どのフレーズを切り取っても青春の衝動が溢れ出る。ラストには、

時が本当に

もう本当に

止まればいいのにな

―― と歌われるが、マーシーもヒロトも、今もこの衝動のままステージに立ち続けていると思う。

極めて個人的な心情から選ばせてもらった『真島昌利のことば10選』。僕が最も感受性が強く、青くも恥ずかしい時代を過ごした時期に出会ったことばが中心になったことにはご容赦いただきたい。そしてこれは極めて個人的な解釈であることを付け加えておきたい。ことばの解釈は聴く者ひとりひとり違うだろう。突き刺さったことばは心の中で化学反応を起こし、自分だけのものになるのだ。

マーシーの紡いだことばは、今も僕の中でリアリティを持って生き続ける。ことばが心に染み込んだ瞬間は永遠に変わり、生きる指針となっている。

アナタにおすすめのコラム

2023.02.20

YouTube / TOKUMAJAPAN

Songlink

Information

あなた