この日何の日?

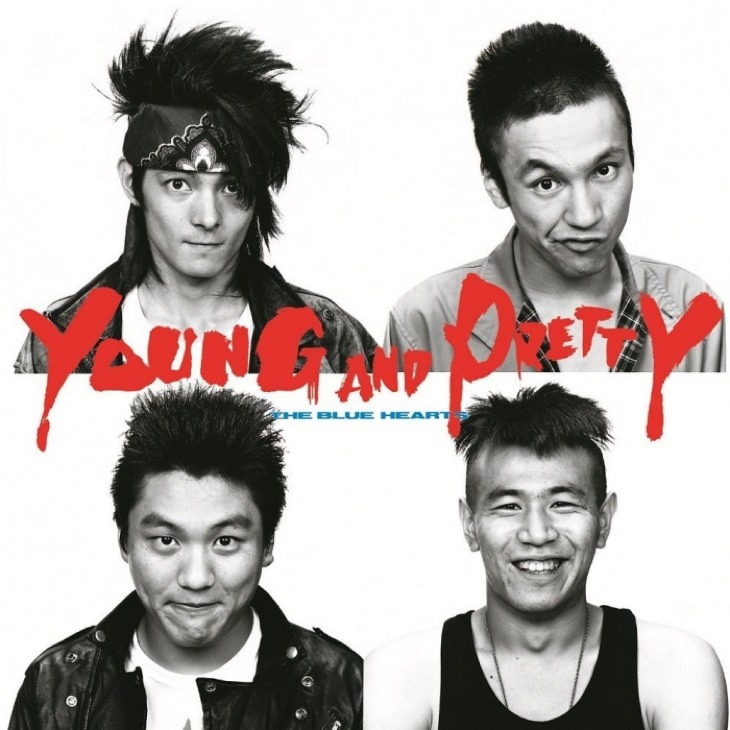

ブルーハーツのアルバム「YOUNG AND PRETTY」がリリースされた日(ラインを越えて 収録)

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1987年のコラム

リック・アストリーは最高のソウルシンガー、人は見かけで判断しちゃダメ!

エルヴィス・コステロ来日公演、スペシャルゲストはニック・ロウ!

初代ヴォーカリストは宮城宗典、80年代を駆け抜けたヒルビリー・バップスの軌跡

みんなのブルーハーツ「ロクデナシ」真島昌利のフレーズ “生まれたからには生きてやる”

みんなのブルーハーツ「英雄にあこがれて」甲本ヒロトが描く “普通の少年の狂気”

30周年!私をスキーに連れてって ー いかに私が「私スキ」をスキだったか

もっとみる≫

みんなのブルーハーツ ~vol.5

■ THE BLUE HEARTS『ラインを越えて』

作詞:真島昌利

作曲:真島昌利

編曲:THE BLUE HEARTS

発売:1987年11月21日(アルバム『YOUNG AND PRETTY』)

セカンドアルバム『YOUNG AND PRETTY』では、真島昌利がのしてきます。収録12曲中7曲が「作詞・作曲:真島昌利」と半分を超え(ファースト『THE BLUE HEARTS』では甲本ヒロト作品とちょうど半々)、そしてLPで言えば、A面・B面がそれぞれ真島昌利作品で締められているのですから。

まずはA面ラストの『ラインを越えて』。この原稿を書くために、カーステレオを爆音にして聴いてみたのですが、ファーストに比べて、ブルーハーツ流のグルーヴが成長しているのを感じるのです(そのグルーヴは1990年の『BUST WASTE HIP』で完成すると見ます)。プロデューサー佐久間正英の貢献もあるのでしょう。ただ、後に高名なプロデューサーとして手腕を発揮する佐久間ですが、このアルバムについては、かなりシンプルな取り扱いに徹したようなのです。

『別冊宝島681 音楽誌が書かないJポップ批評20 ブルーハーツ』(宝島社)において、レコーディングが「トントン拍子」に終わったことについての彼の弁。

――「何より歌が同録だったのが大きいですね。(中略)レコーディングには、メンバーも僕もライヴ感覚で臨んでいましたよ」

「歌が同録(=同時録音)」とは! この頃になると、マルチトラックは当たり前、コンピュータも駆使しながらカラオケを煮詰めた上で、あらためてボーカルを録音するのが普通になっていたにもかかわらず、「せーの!」で録っていたのです。

でもそのアプローチは成功したと言えましょう。少なくとも、この『ラインを越えて』の、圧倒的な迫力は「同録」「せーの!」が生み出したものに他なりません。

さて、この連載の『リンダリンダ』『パンク・ロック』で見てきた「甲本ヒロトの歌詞が出来過ぎ問題」。狭量なロックファンに炎上をふっかけながら、(当時の私のような)新しいロックファンを吸引するという、見事なマーケティングを実現した作詞家・甲本ヒロトに対して、真島昌利の歌詞の手触りは、かなりはっきりと異なります。

この時期の甲本ヒロトの言葉が追求したものが「広さ」だとしたら、真島昌利の言葉は「深さ」を突き進む。正直、『リンダリンダ』のようにキャッチーではないのですが、それでもストレートに飲み込める。『パンク・ロック』のように「分かるんだけど、ちょっと……」と逡巡させるような要素がない。

1番で言えば「夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ」。ストレートに飲み込めて、ストレートなパンチを喰らわせる。誰に? 小田急線や東急田園都市線の満員電車の中で夕刊紙を小さく畳んで、プロ野球や芸能ゴシップや、ちょっとエロい記事を睨んでいる―― サラリーマンに。

このサラリーマン、仮にアルバムリリースの1987年に40歳だとしたら、生まれは1947年。そう、いわゆる「団塊世代」になります。

戦争終結後、一気に生み出された、いわゆる「ベビーブーマー」。人口がやたらと多く、競争心を煽られながら、若い頃にロックやフォークに目覚め、愛と平和を叫び、学生運動にも参加しながら、就職して一転、企業戦士となり、バブル経済に向けて、猛烈に働いた世代――。

「♪色んな事をあきらめて」「♪金がモノを言う世の中で」という1番の歌詞は、まさに彼らのことを歌っています。そして、彼らにストレートなパンチを喰らわせながら、真島昌利は、ラインを超えていく。

当時の私が共感したのは言うまでもありません。大学2年の私には、まだ就職活動も現実的ではなく、「色んな事をあきらめて」「金がモノを言う世の中で」生きる団塊世代は、「敵」以外の何者でもありませんでした。

―― 夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ!

それでも自分は真島昌利ではない。果たして僕は、ラインを越えられるのか? 越えられないのか? 夕刊フジを読んでしまうのか?

そんなことを考えながら、聴いていたのを思い出します。

『ラインを越えて』のサウンド面にも言及しておくと、「【A】→【C】→【F】→【G】」(原曲キー)をひたすら繰り返すコード進行は、同じく真島昌利作品の『終わらない歌』よりもブルージーで、さらに甲本ヒロトの暴れまわるようなブルースハープが、楽曲全体をヒリヒリと盛り上げる。

ちなみに、あまりテクニックで語られることのないブルーハーツですが、甲本ヒロトのブルースハープの上手さは、かなりのものだと思います。後に触れることになる『TOO MUCH PAIN』(91年)の長いソロなど、忘れることができません。

いよいよ高まるヒリヒリ感の中、曲の中盤で高らかに歌われるのが「♪一歩も動かないで 老いぼれてくのはゴメンだ」。前段は「♪机の前に座り 計画を練るだけで」。先の「夕刊フジを読みながら~」のパートと同じメロディで、かつ「老いぼれてくのはゴメンだ」という言い回しも共通。

日本語ですが翻訳すると「お前も今すぐ動けよ」という感じでしょうか。さらには「かかってこいや!」。

言い換えれば、真島昌利という音楽家が、ブルーハーツというとんでもないプロジェクトを「一歩動かしたぞ」宣言――「俺はもうこれでやっていくぞ、さぁお前はどうする?」。

当時の私は、鋭い何かを突き付けられた感じがしたのです。そして、この「♪机の前に座り」の前に置かれたフレーズが、切っ先鋭い何かの鋭さ具合を、さらに高めます。

――「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」「♪あの時ああ言えばもっと 今より幸福だったのか」。

「そんなことを一生思いながら生きていく人生をお前は選択するのか?」と、真島昌利に突き付けられたのです。そう勝手に思ったのです。私は。

それでも、私の動きは遅くって、翌88年にあるラジオ番組に参加し、でも大してブレイクすることなく、89年には普通の大学生のように普通の就職活動をするのですが…(詳細は拙著『恋するラジオ』-ブックマン社-に書きました)。

「夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ」に感化されながら、会社員という「夕刊フジ」の世界に飛び込んだ自分。そうするしかなかった自分――。

「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」とは、何度も思いました。白状すれば、渋谷陽一や、田中康夫や、いとうせいこうになれたんじゃないかと、何度も悔やんだものです。

でも、じゃないな、だからこそ、あれから30数年経って、今ここでこういうことを書いているのです。けっこう遅まきながら。かなり遅まきなのに。

それは、30数年前にブルーハーツを聴いた私が、今際の際で「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」と思わないために。

だって、ラインを越えるのに、年齢制限なんてないでしょう。

と、いろいろと刺激的な楽曲なのですが、しかしクライマックスで、バックが突然アコギ一本になって(薄くリードギターも聴こえますが)、そのくらい位相のまったく異なる歌詞が展開されます。

「♪僕がオモチャの戦車で 戦争ごっこしてた頃」「♪遠くベトナムの空で 涙も枯れていた」

ここのフレーズは衝撃的で、ある意味、ここまでの展開よりも、楽曲の印象を決定付けるものでした。

歌詞全体の中では浮いているフレーズです。正直言えば、前後の歌詞世界とは分断された「特区」のようになっています。

しかし、このフレーズは無くてはならなかったし、このフレーズによって、歌詞世界にいよいよ深みと重みのようなものが与えられる。

そう言えば、連載初回(みんなのブルーハーツ「1985」令和にも響く甲本ヒロトと真島昌利の言葉参照)で取り上げた『1985』にも、「♪40年前戦争に負けた そしてこの島は歴史に残った 放射能に汚染された島」というフレーズがありました。また後に取り上げる(取り上げざるを得ない)傑作中の傑作『青空』では「♪歴史が僕を問い詰める」と歌われます。

ちょっと大げさに言えば、ブルーハーツの歌には、大局的な歴史観のようなものが、横たわっている。もうちょっと平たく言えば――「バカがバカに対して提供している音楽ではない」という前提がある。

急いで補足すれば、私は、バカな曲は大好きですし、バカになるために音楽に接しているフシもあります。ただ、当時のバンドブームを包み込んでいた「バカからバカへの需給関係」とでもいうべき雰囲気が、どうにも好きなれませんでした(そのあたりを皮肉ったのが、89年発売のThe ピーズ『バカになったのに』だと思っています)。

「スポーツマンはスポーツだけを、音楽家は音楽だけを、お笑いはお笑いだけを―― やってりゃいいんだよ」という言い回しがあります。言葉を継ぎ足すとすれば「だから、社会的な話なんてやめちまえ」。

この裏には、スポーツや音楽、お笑いというエンタテインメントを、一段下のものとして蔑む視点があると思います――「お前らしょせん、まともな社会人じゃねぇんだから」。

対してブルーハーツは、「バカからバカへの需給関係」というコンセンサスを蹴り飛ばしていたように見えた。だからリスナーは知的好奇心すら喚起され、彼らの歌詞世界特有の深みと重みの虜になっていった。

話は異なりますが、ビートたけしのパフォーマンスにも、同様のものを感じました。徹底して道化を演じ続けた彼でしたが、根本のところにインテリジェンスがあった。さらにはインテリジェンスが生み出す道化への照れを感じさせたがゆえに、何万人もの若者が虜になった。

「バカからバカへの需給関係」は、日本のエンタメ界を深く覆っています。だからこそ「お前らしょせん、まともな社会人じゃねぇんだから」的な、極めて差別的な態度が、未だにまん延している。

だからこそ、30数年を経た今でも、「♪遠くベトナムの空で 涙も枯れていた」は、深く重く、心の中に響くのです。

2015年12月29日に放送されたフジテレビ系『一流が嫉妬したスゴい人』でビートたけしは甲本ヒロトについて、こう語ったといいます。

――「16、7歳の頃を思い出す。その時にこんな歌があれば、涙したんだろうなあ、いいなと思う」

2022.12.04

■ THE BLUE HEARTS『ラインを越えて』

作詞:真島昌利

作曲:真島昌利

編曲:THE BLUE HEARTS

発売:1987年11月21日(アルバム『YOUNG AND PRETTY』)

「夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ」

セカンドアルバム『YOUNG AND PRETTY』では、真島昌利がのしてきます。収録12曲中7曲が「作詞・作曲:真島昌利」と半分を超え(ファースト『THE BLUE HEARTS』では甲本ヒロト作品とちょうど半々)、そしてLPで言えば、A面・B面がそれぞれ真島昌利作品で締められているのですから。

まずはA面ラストの『ラインを越えて』。この原稿を書くために、カーステレオを爆音にして聴いてみたのですが、ファーストに比べて、ブルーハーツ流のグルーヴが成長しているのを感じるのです(そのグルーヴは1990年の『BUST WASTE HIP』で完成すると見ます)。プロデューサー佐久間正英の貢献もあるのでしょう。ただ、後に高名なプロデューサーとして手腕を発揮する佐久間ですが、このアルバムについては、かなりシンプルな取り扱いに徹したようなのです。

『別冊宝島681 音楽誌が書かないJポップ批評20 ブルーハーツ』(宝島社)において、レコーディングが「トントン拍子」に終わったことについての彼の弁。

――「何より歌が同録だったのが大きいですね。(中略)レコーディングには、メンバーも僕もライヴ感覚で臨んでいましたよ」

「歌が同録(=同時録音)」とは! この頃になると、マルチトラックは当たり前、コンピュータも駆使しながらカラオケを煮詰めた上で、あらためてボーカルを録音するのが普通になっていたにもかかわらず、「せーの!」で録っていたのです。

でもそのアプローチは成功したと言えましょう。少なくとも、この『ラインを越えて』の、圧倒的な迫力は「同録」「せーの!」が生み出したものに他なりません。

さて、この連載の『リンダリンダ』『パンク・ロック』で見てきた「甲本ヒロトの歌詞が出来過ぎ問題」。狭量なロックファンに炎上をふっかけながら、(当時の私のような)新しいロックファンを吸引するという、見事なマーケティングを実現した作詞家・甲本ヒロトに対して、真島昌利の歌詞の手触りは、かなりはっきりと異なります。

この時期の甲本ヒロトの言葉が追求したものが「広さ」だとしたら、真島昌利の言葉は「深さ」を突き進む。正直、『リンダリンダ』のようにキャッチーではないのですが、それでもストレートに飲み込める。『パンク・ロック』のように「分かるんだけど、ちょっと……」と逡巡させるような要素がない。

1番で言えば「夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ」。ストレートに飲み込めて、ストレートなパンチを喰らわせる。誰に? 小田急線や東急田園都市線の満員電車の中で夕刊紙を小さく畳んで、プロ野球や芸能ゴシップや、ちょっとエロい記事を睨んでいる―― サラリーマンに。

このサラリーマン、仮にアルバムリリースの1987年に40歳だとしたら、生まれは1947年。そう、いわゆる「団塊世代」になります。

戦争終結後、一気に生み出された、いわゆる「ベビーブーマー」。人口がやたらと多く、競争心を煽られながら、若い頃にロックやフォークに目覚め、愛と平和を叫び、学生運動にも参加しながら、就職して一転、企業戦士となり、バブル経済に向けて、猛烈に働いた世代――。

「♪色んな事をあきらめて」「♪金がモノを言う世の中で」という1番の歌詞は、まさに彼らのことを歌っています。そして、彼らにストレートなパンチを喰らわせながら、真島昌利は、ラインを超えていく。

当時の私が共感したのは言うまでもありません。大学2年の私には、まだ就職活動も現実的ではなく、「色んな事をあきらめて」「金がモノを言う世の中で」生きる団塊世代は、「敵」以外の何者でもありませんでした。

―― 夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ!

それでも自分は真島昌利ではない。果たして僕は、ラインを越えられるのか? 越えられないのか? 夕刊フジを読んでしまうのか?

そんなことを考えながら、聴いていたのを思い出します。

「一歩も動かないで 老いぼれてくのはゴメンだ」

『ラインを越えて』のサウンド面にも言及しておくと、「【A】→【C】→【F】→【G】」(原曲キー)をひたすら繰り返すコード進行は、同じく真島昌利作品の『終わらない歌』よりもブルージーで、さらに甲本ヒロトの暴れまわるようなブルースハープが、楽曲全体をヒリヒリと盛り上げる。

ちなみに、あまりテクニックで語られることのないブルーハーツですが、甲本ヒロトのブルースハープの上手さは、かなりのものだと思います。後に触れることになる『TOO MUCH PAIN』(91年)の長いソロなど、忘れることができません。

いよいよ高まるヒリヒリ感の中、曲の中盤で高らかに歌われるのが「♪一歩も動かないで 老いぼれてくのはゴメンだ」。前段は「♪机の前に座り 計画を練るだけで」。先の「夕刊フジを読みながら~」のパートと同じメロディで、かつ「老いぼれてくのはゴメンだ」という言い回しも共通。

日本語ですが翻訳すると「お前も今すぐ動けよ」という感じでしょうか。さらには「かかってこいや!」。

言い換えれば、真島昌利という音楽家が、ブルーハーツというとんでもないプロジェクトを「一歩動かしたぞ」宣言――「俺はもうこれでやっていくぞ、さぁお前はどうする?」。

当時の私は、鋭い何かを突き付けられた感じがしたのです。そして、この「♪机の前に座り」の前に置かれたフレーズが、切っ先鋭い何かの鋭さ具合を、さらに高めます。

――「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」「♪あの時ああ言えばもっと 今より幸福だったのか」。

「そんなことを一生思いながら生きていく人生をお前は選択するのか?」と、真島昌利に突き付けられたのです。そう勝手に思ったのです。私は。

それでも、私の動きは遅くって、翌88年にあるラジオ番組に参加し、でも大してブレイクすることなく、89年には普通の大学生のように普通の就職活動をするのですが…(詳細は拙著『恋するラジオ』-ブックマン社-に書きました)。

「夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはゴメンだ」に感化されながら、会社員という「夕刊フジ」の世界に飛び込んだ自分。そうするしかなかった自分――。

「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」とは、何度も思いました。白状すれば、渋谷陽一や、田中康夫や、いとうせいこうになれたんじゃないかと、何度も悔やんだものです。

でも、じゃないな、だからこそ、あれから30数年経って、今ここでこういうことを書いているのです。けっこう遅まきながら。かなり遅まきなのに。

それは、30数年前にブルーハーツを聴いた私が、今際の際で「♪あの時ああしたらもっと 今より幸福だったのか」と思わないために。

だって、ラインを越えるのに、年齢制限なんてないでしょう。

「遠くベトナムの空で 涙も枯れていた」

と、いろいろと刺激的な楽曲なのですが、しかしクライマックスで、バックが突然アコギ一本になって(薄くリードギターも聴こえますが)、そのくらい位相のまったく異なる歌詞が展開されます。

「♪僕がオモチャの戦車で 戦争ごっこしてた頃」「♪遠くベトナムの空で 涙も枯れていた」

ここのフレーズは衝撃的で、ある意味、ここまでの展開よりも、楽曲の印象を決定付けるものでした。

歌詞全体の中では浮いているフレーズです。正直言えば、前後の歌詞世界とは分断された「特区」のようになっています。

しかし、このフレーズは無くてはならなかったし、このフレーズによって、歌詞世界にいよいよ深みと重みのようなものが与えられる。

そう言えば、連載初回(みんなのブルーハーツ「1985」令和にも響く甲本ヒロトと真島昌利の言葉参照)で取り上げた『1985』にも、「♪40年前戦争に負けた そしてこの島は歴史に残った 放射能に汚染された島」というフレーズがありました。また後に取り上げる(取り上げざるを得ない)傑作中の傑作『青空』では「♪歴史が僕を問い詰める」と歌われます。

ちょっと大げさに言えば、ブルーハーツの歌には、大局的な歴史観のようなものが、横たわっている。もうちょっと平たく言えば――「バカがバカに対して提供している音楽ではない」という前提がある。

急いで補足すれば、私は、バカな曲は大好きですし、バカになるために音楽に接しているフシもあります。ただ、当時のバンドブームを包み込んでいた「バカからバカへの需給関係」とでもいうべき雰囲気が、どうにも好きなれませんでした(そのあたりを皮肉ったのが、89年発売のThe ピーズ『バカになったのに』だと思っています)。

「スポーツマンはスポーツだけを、音楽家は音楽だけを、お笑いはお笑いだけを―― やってりゃいいんだよ」という言い回しがあります。言葉を継ぎ足すとすれば「だから、社会的な話なんてやめちまえ」。

この裏には、スポーツや音楽、お笑いというエンタテインメントを、一段下のものとして蔑む視点があると思います――「お前らしょせん、まともな社会人じゃねぇんだから」。

対してブルーハーツは、「バカからバカへの需給関係」というコンセンサスを蹴り飛ばしていたように見えた。だからリスナーは知的好奇心すら喚起され、彼らの歌詞世界特有の深みと重みの虜になっていった。

話は異なりますが、ビートたけしのパフォーマンスにも、同様のものを感じました。徹底して道化を演じ続けた彼でしたが、根本のところにインテリジェンスがあった。さらにはインテリジェンスが生み出す道化への照れを感じさせたがゆえに、何万人もの若者が虜になった。

「バカからバカへの需給関係」は、日本のエンタメ界を深く覆っています。だからこそ「お前らしょせん、まともな社会人じゃねぇんだから」的な、極めて差別的な態度が、未だにまん延している。

だからこそ、30数年を経た今でも、「♪遠くベトナムの空で 涙も枯れていた」は、深く重く、心の中に響くのです。

2015年12月29日に放送されたフジテレビ系『一流が嫉妬したスゴい人』でビートたけしは甲本ヒロトについて、こう語ったといいます。

――「16、7歳の頃を思い出す。その時にこんな歌があれば、涙したんだろうなあ、いいなと思う」

アナタにおすすめのコラム

2022.12.04

Songlink

Information

あなた

おすすめのボイス≫

《この時期の甲本ヒロトの言葉が追求したものが「広さ」だとしたら、真島昌利の言葉は「深さ」を突き進む》この明解な解析!

《ブルーハーツの歌には、大局的な歴史観のようなものが、横たわっている。もうちょっと平たく言えば――「バカがバカに対して提供している音楽ではない」という前提がある。》

さらに《ビートたけしのパフォーマンスに通ずる》《根本のところにインテリジェンスがあった》

スージーさんのこの記事を読み、ブルーハーツの音楽に興味を寄せる若者がいても、不思議ではない。

《ブルーハーツの歌には、大局的な歴史観のようなものが、横たわっている。もうちょっと平たく言えば――「バカがバカに対して提供している音楽ではない」という前提がある。》

さらに《ビートたけしのパフォーマンスに通ずる》《根本のところにインテリジェンスがあった》

スージーさんのこの記事を読み、ブルーハーツの音楽に興味を寄せる若者がいても、不思議ではない。

2022/12/04 20:23