この日何の日?

エイジアのデビューアルバム「詠時感(エイジア)~時へのロマン~」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

ソフィー・マルソー主演映画「ラ・ブーム」主題歌はピンクのハート型レコード

ソフィー・マルソーとのラブストーリー、フィービー・ケイツに浮気はしない!

青春映画の傑作「ラ・ブーム」ソフィー・マルソーのかけがえのない瑞々しさ!

ふたりの Sir が作った究極のジョン・レノン追悼曲:エルトン篇

爆裂都市から飛び出したバトル・ロッカーズ、脊髄反射の「セル・ナンバー8」

五木ひろしによるシティポップへの挑戦「愛しつづけるボレロ」

もっとみる≫

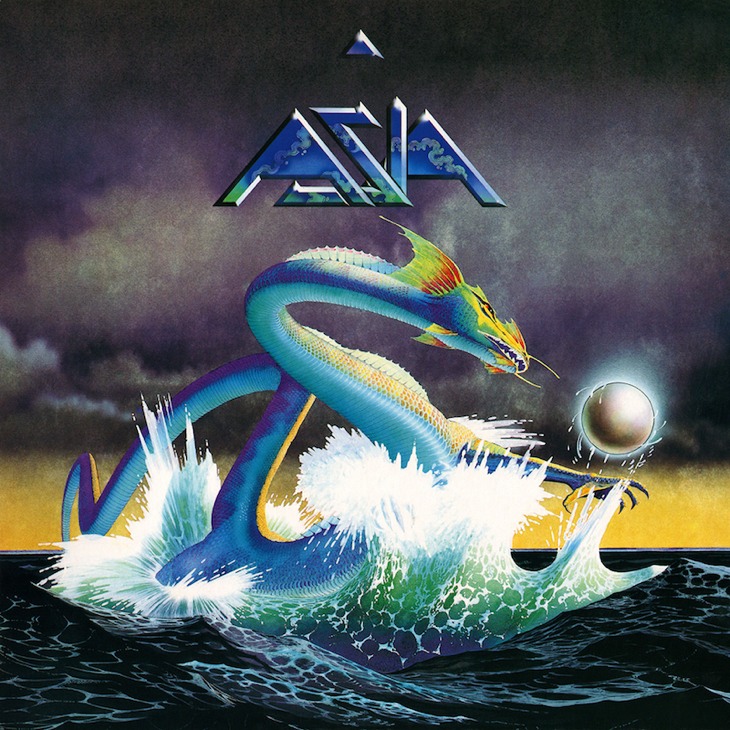

リリース40周年、エイジア「詠時感」

今から40年前の1982年3月8日、エイジアのデビューアルバム『詠時感(エイジア)~時へのロマン~』がリリースされた。

本作は、確かにエイジアとしてはデビューアルバムなのだが、メンバーのそれまでのキャリアからすると “デビュー” という言葉は似つかわしくない。ご存知のとおり、エイジアはプログレッシヴロック・シーンの強者たちが集結したキャリア充分のスーパーグループだからだ。

1972年生まれの私がエイジアを初めて聴いたのは、このファーストアルバムのリリースから3年後の1985年だった。彼らのサードアルバム『アストラ』がリリースされる時期で、先行シングルの「ゴー(Go)」がラジオでも頻繁にオンエアされていた。

ニューアルバムの『アストラ』のリリースが待ち遠しくて仕方なかったのだが、どうにも我慢できず、『アストラ』の発売前にレンタルレコード屋でファーストアルバム『詠時感』を借りてマクセルにダビングして、個人的な範囲内で聴きまくったことを今でも覚えている。

これがプログレだ!? ポップなのに適度にハード、整合感抜群のサウンド

当時の私は、洋楽を聴き始めて1年ほどしか経っていない時期だったので、エイジアがスーパースター集団であることは知るすべもなかった。

しかし、ポップなのに適度にハード、整合感抜群のサウンドは中学1年生の洋楽初心者を虜にするには充分のわかりやすさで、これぞ洋楽ロックというサウンドを聴かせてくれた。

本作を聴いた当時の私は「これが、プログレだ!」という大きな勘違いに陥ったことはお察しのとおりである。1980年代前半に、おそらくは私と同様にエイジアを聴いて、これこそがプログレだと思ってしまった少年少女は世界中に山ほどいたことだろう。

そう考えると、エイジアが犯した罪は大きかったと言わざるを得ない。だって、70年代に全盛期だったプログレッシヴロックとエイジアの音楽性は随分と違うものだったからだ。挙句の果てには、エイジアは産業ロックと揶揄され、シリアスなロックファンからはソッポを向かれ、80年代ロックのダサい象徴のように扱われてしまうこととなったのだ。

かく言う私も10代半ばからは、インディーロックやオルタナを追いかけるようになり、中1の時にエイジアに夢中になったことは黒歴史として、自分ロック史の触れられたくない過去として、蓋をして鍵まで掛けて過ごしていたのだ。

往年のプログレ名盤を教えてくれたエイジア

とは言うものの、エイジアは私に70年代のプログレッシヴロックの名盤の数々を聴くキッカケを与えてくれたことは紛れもない事実で、イエス、キング・クリムゾン、エマーソン・レイク&パーマーは当然のこと、ピンク・フロイドやジェネシス、ラッシュなど往年の名バンドの名作を聴くキッカケを与えてくれた。

勿論、“エイジアこそプログレ!” と勘違いしていた中1の岡田少年は、往年のプログレ名盤を聴くにつけ、当たり前のように最初は戸惑いの連続だった。しかし、「この歴史的名作を理解できないようでは一人前のロックファンにはなれない!」という執念でイエスの『こわれもの』やピンク・フロイドの『狂気』を頑張って聴きこんだのだ。

今にして思うと、当時の私はプログレが好きというよりも、難解なプログレッシヴロックを聴いていると、自分が少し大人になったような気分になれて、そんな自分に酔いしれていたという方が正しい表現だったように思えてならないのだが…

今でも真面目で熱心、プログレにハマった親父たち

そんな、プログレを聴いてる自分大好き中学生だった私も今ではすっかりアラフィフのオッサンになっており、未だに中古レコードで往年のプログレ名盤をチョロチョロと買っては、それを肴に酒を呑むという楽しいステイホーム時間を過ごしているわけだ。

そんな私のように、エイジアをキッカケにプログレにハマった50代は実は意外と多いのではないだろうか?

青春時代の大切な時間をプログレ名盤を聴き込むというある種の我慢大会に費やし、その魅力に辿り着いたであろうオッサンたちの執念は並大抵のものではない。サブスク全盛の今日でも、プログレの類いは紙ジャケ、リマスター、箱モノとリイシュー市場を賑わしているし、その度に散財しているオッサンたちはとても多いのだ。

そんなオッサンたちを狂喜乱舞させたのが、昨年(令和3年)の11~12月に開催されたキング・クリムゾンの来日公演だろう。コロナ禍において、ここまで本格的なジャパン・ツアーを行った外タレも珍しいし、何よりクリムゾン最後の来日公演という触れ込みがあったことで、好調なチケットの売れ行きに繋がったのだろう。

残念ながら私はコンサートを観に行くことができなかったのだが、演奏された往年の名曲の数々を含むセットリストを見た時にライブを観に行かなかったことを激しく後悔したことは言うまでもない。

プログレのその先へ… エイジアがチャレンジした “新しい表現”

さて、エイジアに話題を戻そう。

プログレ・オールスターで結成されたエイジアは、普通に考えればそれまでのキャリアの延長で長尺曲を圧倒的な演奏技術でやり尽くすというコンセプトで作品づくりに取り組むことが予想されたはず。

しかし、ポップでコンパクトな楽曲でアルバムを作ったことは、プログレ・オールスターにとっては果敢なチャレンジだったのではないだろうか?

今までの必勝パターンを捨て、新しい表現へ向かったことは、今までよりその先へ進歩していこうとするメンバーの果敢な姿勢が感じられる。その姿勢こそがプログレッシヴロックのスピリッツと考えることもできるのではないだろうか?

音楽のスタイルや様式だけにとらわれて、セルアウトしただの日和っただのと決めつけてしまうことは、今日の感性に照らし合わせると、むしろ安直なのではないだろうか?

エイジアが担うプログレ普及の役割

リリースから40年という節目を迎えるにあたり、久しぶりに本作を聴き返したところ、ポップな楽曲を確かな技術でストレートに演奏している真っ当なロックバンドの姿を強く感じた。

プログレから産業ロックへのセルアウト、エイティーズのスーパーグループといった安直なイメージを払拭し、実直で質実剛健なロックバンドとしてのエイジアの姿を多くの人に再発見してもらえると幸いだ。

さて、サブスクで音楽を聴くことが当たり前の世代にとって、プログレッシヴロックとはどのように受け止められているのだろうか?

イントロの即効性が求められるサブスクでプログレはかなりの確率でスキップされてしまう可能性をひめている。

そんな若い世代をピンク・フロイドやEL&Pに誘導するためにはエイジアの分かりやすさはとても重要だと言えるだろう。

本作の40thアニバーサリーによって、プログレッシヴロックの普及にエイジアが担う役割は今まで以上に意味あるものになってくるのではないだろうか?

アナタにおすすめのコラム

2022.03.08

Songlink

Information

あなた