この日何の日?

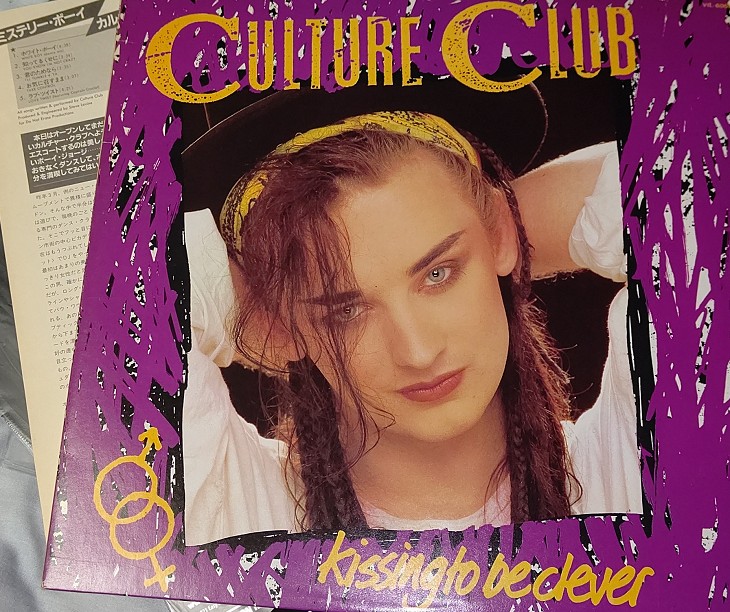

カルチャー・クラブのデビューアルバム「ミステリー・ボーイ」日本でリリースされた日(ミステリー・ボーイ 収録)

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

フィル・コリンズ「恋はあせらず」80年代に引き継がれたモータウンサウンド

80年代のツェッペリン、ボンゾの亡霊を蘇らせた「コーダ」とライヴエイド

ディレカン製作「さらば相棒」ARB の歌が聴きたい!ピンク映画も見たい!

赤井英和に捧ぐ驚愕のテーマ曲、浪花エキスプレス「RED ZONE」

ディズニーランドと脚線美の誘惑、まだまだ健在!スクェアの真実

梅沢富美男「夢芝居」恋のドキドキ感が詰まっている究極の名フレーズ

もっとみる≫

インパクトがあったカルチャー・クラブのボーイ・ジョージ

21世紀以降、政治家の方のLGBT意識を逆なでする発言は、どうしたもんか…… と思うことが少なくない。女性を “産む機械” と表現し、同性婚は生産性がないと決めつける。忘れた頃に差別的な発言が飛び出しては、辞職しろ! しない! の押し問答。ゲンナリしてしまう。

とはいえ昭和に生まれて、その時代を知っている人間としては、気持ちはわからないでもない。男は外で働いて、女は家を守る。それが当たり前とされる時代は確かにあった。男は度胸、女は愛嬌。男が男を罵倒する際の “女の腐ったようなヤツ” という文句は、さすがに今となってはどうよ!? と思うが、まあ、そういう時代の空気を吸って育ってきたのは否定できない。

そんな自分にとって幸運だったのは、やはり子供のころから映画やロックといった自由な文化に触れられたことだ。とくに音楽、それもUKロック。当時、ミュージシャンの3人にひとりがゲイと言われたイギリス。ゲイでなくとも、ジャパンのデヴィッド・シルヴィアンやデュラン・デュランのニック・ローズのようにメイクをした男性アーティストはいた。中でもインパクトがあったのは、カルチャー・クラブのボーイ・ジョージだ。

中性的だった、UKニューウェーブにくくられるアーティストのビジュアル

高校1年の頃の自分にとって、洋楽の主要な情報源は『ミュージック・ライフ』や音楽専科などの洋楽雑誌。『ミュージック・ライフ』の表紙を飾ったジャパンのデヴィッド・シルヴィアンを見た父親に、「この人は男か、女か?」と言われ、鼻で笑い返した生意気な時期だ。そんな自分も、ボーイ・ジョージのグラビアを初めて見たときは、「この人は男か、女か?」と思ってしまった。デヴィッド・シルヴィアンやニック・ローズの比ではないほどの厚化粧。ラジオから流れる「ミステリー・ボーイ」を聴き、その歌声から「あ、男の人か」と理解したが、このときはまさしくミステリーだった。

デヴィッド・ボウイをはじめとするグラムロックに、彼らが影響を受けていたことを知るのは、もう少し先の話。とにかく、この頃のUKニューウェーブにくくられるアーティストのビジュアルは中性的だった。ジャパンやデュラン以外にもゲイリー・ニューマン、ヒューマン・リーグ、クラシックス・ヌーヴォーなどなど、彼らは性の既成概念を超えたところにいた。ユーリズミックスのアン・レノックスもユニセックス的なたたずまいもしかり。そしてカルチャー・クラブは、そのもっともコマーシャルな地点に立っていた。

洋楽不毛の地・秋田の高校でも、このバンドは話題になった。見た目で単に “気持ち悪い” という声も上がった。人気者の宿命は、崇められもすれば、笑われもすることだ。一方で音楽専科誌に連載されていた志摩あつこ先生の洋楽コミック『8ビートギャグ』では、愛情をもって笑いのネタにされていた。この漫画では、デヴィッド・シルヴィアンが取り上げられることが多かったが、ボーイ・ジョージが少しずつそれにとって代わる。“某異常児” だの “大顔連” だのと、愉快なギャグに変換されていた。

“多様性の容認” という種をまいてくれたボーイ・ジョージ

ビジュアル面はともかく、カルチャー・クラブのサウンドは、シンセサイザー主体の曲がヒットする当時のヒットチャートの中では、非常に独特だったと思う。音数は決して多くないしシンプルだが、それでいてリズムがしっかりしている。これはカルチャー・クラブがブラックミュージックから、とてつもない影響を受けていたから作りえた音。「君は完璧さ(Do You Really Want To Hurt Me)」のレゲエ、「タイム」のフィラデルフィア・ソウル、「ポイズン・マインド(Church Of The Poison Mind)」「カーマは気まぐれ(Karma Chameleon)」のモータウン、「ミス・ミー・ブラインド」のファンク。当時はただのヒット曲として聴いていたが、性差を超越するように、人種の壁もヒョイっと飛び越えていたのだ。

高校生の頃はブラックミュージックについても、セクシャリティの多様性に関してもよくわかっていなかった。ただ、カルチャー・クラブ、ひいてはボーイ・ジョージが、あの頃自分の思考に多様性の容認という種をまいてくれていたのかもしれない…… と思うことはある。後年、ボーイ・ジョージはゲイであったことをカミングアウトするが、その頃にはそれを自然に受け止める程度に成長していた。

歳をとった今は、その手のカミングアウトには、まったく驚かなくなった。今後も驚くことはないだろう…… と思ったが、現与党の役職についていらっしゃるどなたかが、いきなり “実は同性愛者でした” とカミングアウトしたら、さすがに仰天するかもしれない。

あなたのためのオススメ記事

2021.06.14

Songlink

Information

あなた