この日何の日?

山下達郎のアルバム「FOR YOU」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

登場人物全員悪人!欲望渦巻く「けものみち」フィクサーの玩具になった名取裕子

80年代は洋楽黄金時代【カバー曲 TOP10 番外編】やっぱり音楽は記録より記憶?

ジョーン・ジェットを思わせるハードロック、本格派ヘイルストーム

決定!!全日本歌謡選抜、小川哲哉に「くん」呼ばわりされた有名シンガーは!?

ツバキハウスの青春ストーリー!ヒューマン・リーグ「愛の残り火」と大人への階段

サザンオールスターズ「チャコの海岸物語」偉大なる歌謡曲に感謝をこめた桑田佳祐

もっとみる≫

photo:SonyMusic

昨年(2018年)、僕は久しぶりに山下達郎ライブに行くことが出来た。

1曲目はもちろん「SPARKLE」―― そこから約3時間半に及んだ怒涛のステージは、円熟で渋いなどという表現とは真逆であろうエネルギッシュなパフォーマンスが次々と繰り出され、僕の手のひらは手拍子のし過ぎで真っ赤に腫れていた。

達郎自身、「2008年のツアー再開後から今年で10年、いままで以上に声が出る」と、コンディションの良さを饒舌に語り、ライブ中盤では近藤真彦に提供した「ハイティーン・ブギ」をノリノリでシャウトするなどサービス満点であった。それはもう年齢を全く感じさせないステージであり、僕自身も仕事の疲れが吹き飛び素敵な夜に酔いしれた。

そして、このライブから遡ることちょうど30年前の1988年12月―― 通算9枚目のスタジオアルバム『僕の中の少年』のリリースに合わせたコンサートツアーに僕は足を運んでいた。このときのライブは、開演そのものが危ぶまれたこともありドキドキした思い出がある。

何故なら、約1ヶ月前に予定されていた戸田市文化会館公演で山下達郎は「声の調子が悪い」という理由1点で延期を決めたからだ。ちなみにこのときの達郎は、延期を急遽決めたステージに登場して「声の調子が戻ったら必ずやるので今日は勘弁を…」と、アコースティックギター1本で数曲弾き語りを披露したという。お客様第一主義でありながらも完璧主義者らしいエピソードだ。

この延期によって、僕が初めて観た山下達郎コンサートは記録上ではツアー初日ということになった。もちろんその日の達郎はすこぶる元気なステージを披露してくれたことを付け加えておく。

さて、このとき観た達郎バンドのリズム隊は、青山純(Drums)と、伊藤広規(Electric Bass)。その彼らが1979年末からバンドの黎明期を支え、達郎サウンドの礎を築いたことは周知の事実。その出会いについて青山と伊藤の二人は、ラジオ日本『伊藤広規、青山純のラジカントロプス2.0』で話してくれたことがある(2013年4月15日OA)。

―― 時は1979年夏まで遡る。

山下達郎に、伊藤と青山を紹介したのは吉田美奈子である。その後、二人は原宿の喫茶店にて達郎と初めて顔を合わせた。このとき伊藤広規25歳、青山純に至っては若干22歳である。

「とにかく一回一緒に音を出してみようじゃないか」

―― ということになり、ピアノの難波弘之とギターの椎名和夫を加え、赤坂のスタジオでオーディション兼セッションが行われた。次々と渡される楽譜を淡々とこなしてゆく伊藤と青山… なんと8分の6拍子の難しいバラードの譜面を渡されても難なくクリアしてしまう。

「あんたいくつだ?」

―― と青山を問いただす達郎の驚きは「どうしてこんな曲叩けるんだ!」という嬉しさを伴った賛辞へと繋がってゆく(以上、ラジオ番組の内容を要約)。

どんなスタイルの楽曲に対しても満足できるレベルと質を兼ね備えた二人。そうした出会いが達郎自身にもたらした影響は計り知れないものだった。以前は家でひとり黙々と楽曲について考えていた達郎であったが、練習スタジオでセッションしながらパターンを考え、試行錯誤しレコーディングを迎えることで、ひとりでは思いつかなかった多くのアイデアを得ることが出来るようになる――。

青山✕伊藤を迎え次々とライブをこなし、翌1980年にレコーディングされたアルバム『RIDE ON TIME』は、彼ら二人の存在感が十分に活かされたものとなった。もちろんマクセルカセットテープの CM曲としてシングルカットされたアルバム同名曲が、達郎にとって初のヒット作となったことは言うまでもない(※注)。

この「RIDE ON TIME」のヒットで得た信用からアルバムの制作予算に余裕が生まれ、メンバーの質、技量、そして使用機材が充実――。

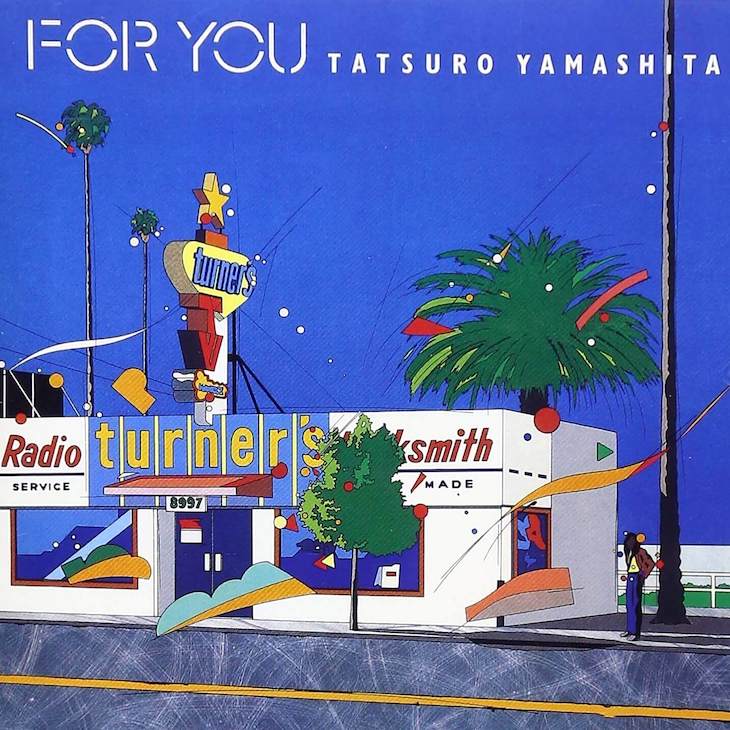

こうして、万全の制作体制で手掛けたのが、以前より重厚で独特なグルーヴが感じられるアルバム『FOR YOU』(1982年)である。それでは、同アルバムの中から1曲を選んで少し語ってみたいと思う。

アルバム1曲目の「SPARKLE」は、達郎の愛器である茶色のフェンダー・テレキャスターを活かしたゴキゲンなナンバーだ。壮大なイントロが印象的で、ライブの初っ端を飾るのに相応しい。

全編に渡ってカッティングが鳴り響く達郎のギター。リフ自体はそれほど難しいものではないけれど、これを弾きながら自由に歌うのは至難の業である。メロディーのリズムとカッティングのリズムが全く別物だからだ。この辺りはアマチュアバンドが迂闊に手を出して演奏しようとすると想像以上に難しくて挫折するところ。ライブでは簡単そうに見えるけれど、そこがプロたる所以なのだ。

難しいといえば、この楽曲のバックを支える青山純のドラムは、以前、Re:minder に掲載されたコラムでも紹介した片手16ビートによる演奏である。独特なノリが自然と伝わってくるけれど、これもまたアマチュアが簡単にできる代物ではない。さらに驚くべきことに、このレコーディングで青山✕伊藤の二人はドンカマ(レコーディングの際のガイドリズムのこと)をほとんど使用していない。これは例えプロであっても興味深い事実だろう。

レコーディング当時、ドンカマを使うことでノリが制限されることを嫌った二人は、「最初の数小節だけ聴いてあとは外しちゃう… ドンカマが無いほうが逆に正確に演奏できる」と件のラジオで公言していた。数字、数値ではわからない正確さというマジック。

さて、この楽曲で伊藤広規が弾くベース奏法は基本スラップである。シンプルなフレーズを食い気味に太い音で鳴らすグルーヴが聴きどころだ。メロディーと、ギターやキーボードが奏でるバッキングの隙間にチョロっと顔を出すベースの “おかずフレーズ” はどれも特筆に値し、痺れるほどにカッコいい。

伊藤の愛器は「菊丸」と名付けた66年製のフェンダー・ジャズベース。そこに D’Addario のヘビーゲージを張っているのは有名な話だ。低音から中音にかけて密度の濃い音がするのが特徴であり、スラップも良いけれど、指弾きで粘っこい感じのフレーズを弾くときにこそ、彼の持つグルーヴの真価が発揮されるのではないかと思う。

あと、伊藤✕青山が演奏するすべての楽曲に共通するのだけれど、バスドラムとベースの相性がとにかく抜群。

一般的にこの二人のリズムは「重い」とか「後ノリ」などと表現されることが多いけれど、実際にちゃんと聴けばタイトでジャストなリズムだとわかる。これはカラクリというほどのものではないけれど、要するに伊藤広規が弾く音の伸ばし方、切り方が、青山純のドラムと合わさることで独特の粘り気を生み出しているということ。読者の皆さんには、この辺りを踏まえて「SPARKLE」を改めて聴いて欲しい。ひとつひとつの楽器を注意深く聴くことで、曲の持つイメージが無限に広がってゆくはずだ。

さて、今回は長くなってしまったのでこの続きは次回に持ち越したい――。

次回は、『音の深さ篇』と題して、青山純が叩く重厚なスネアの話と、アナログ録音とデジタル録音の違いからアルバム全体のイメージなどを語ってみたいと思う。

※注1:

「RIDE ON TIME」は、シングルとアルバムはアレンジが違う別録音である。アルバムバージョンのほうが、少しだけテンポが遅く、ノリはシングルの方が良いとのこと(達郎談)。

2019.01.21

1曲目はもちろん「SPARKLE」―― そこから約3時間半に及んだ怒涛のステージは、円熟で渋いなどという表現とは真逆であろうエネルギッシュなパフォーマンスが次々と繰り出され、僕の手のひらは手拍子のし過ぎで真っ赤に腫れていた。

達郎自身、「2008年のツアー再開後から今年で10年、いままで以上に声が出る」と、コンディションの良さを饒舌に語り、ライブ中盤では近藤真彦に提供した「ハイティーン・ブギ」をノリノリでシャウトするなどサービス満点であった。それはもう年齢を全く感じさせないステージであり、僕自身も仕事の疲れが吹き飛び素敵な夜に酔いしれた。

そして、このライブから遡ることちょうど30年前の1988年12月―― 通算9枚目のスタジオアルバム『僕の中の少年』のリリースに合わせたコンサートツアーに僕は足を運んでいた。このときのライブは、開演そのものが危ぶまれたこともありドキドキした思い出がある。

何故なら、約1ヶ月前に予定されていた戸田市文化会館公演で山下達郎は「声の調子が悪い」という理由1点で延期を決めたからだ。ちなみにこのときの達郎は、延期を急遽決めたステージに登場して「声の調子が戻ったら必ずやるので今日は勘弁を…」と、アコースティックギター1本で数曲弾き語りを披露したという。お客様第一主義でありながらも完璧主義者らしいエピソードだ。

この延期によって、僕が初めて観た山下達郎コンサートは記録上ではツアー初日ということになった。もちろんその日の達郎はすこぶる元気なステージを披露してくれたことを付け加えておく。

さて、このとき観た達郎バンドのリズム隊は、青山純(Drums)と、伊藤広規(Electric Bass)。その彼らが1979年末からバンドの黎明期を支え、達郎サウンドの礎を築いたことは周知の事実。その出会いについて青山と伊藤の二人は、ラジオ日本『伊藤広規、青山純のラジカントロプス2.0』で話してくれたことがある(2013年4月15日OA)。

―― 時は1979年夏まで遡る。

山下達郎に、伊藤と青山を紹介したのは吉田美奈子である。その後、二人は原宿の喫茶店にて達郎と初めて顔を合わせた。このとき伊藤広規25歳、青山純に至っては若干22歳である。

「とにかく一回一緒に音を出してみようじゃないか」

―― ということになり、ピアノの難波弘之とギターの椎名和夫を加え、赤坂のスタジオでオーディション兼セッションが行われた。次々と渡される楽譜を淡々とこなしてゆく伊藤と青山… なんと8分の6拍子の難しいバラードの譜面を渡されても難なくクリアしてしまう。

「あんたいくつだ?」

―― と青山を問いただす達郎の驚きは「どうしてこんな曲叩けるんだ!」という嬉しさを伴った賛辞へと繋がってゆく(以上、ラジオ番組の内容を要約)。

どんなスタイルの楽曲に対しても満足できるレベルと質を兼ね備えた二人。そうした出会いが達郎自身にもたらした影響は計り知れないものだった。以前は家でひとり黙々と楽曲について考えていた達郎であったが、練習スタジオでセッションしながらパターンを考え、試行錯誤しレコーディングを迎えることで、ひとりでは思いつかなかった多くのアイデアを得ることが出来るようになる――。

青山✕伊藤を迎え次々とライブをこなし、翌1980年にレコーディングされたアルバム『RIDE ON TIME』は、彼ら二人の存在感が十分に活かされたものとなった。もちろんマクセルカセットテープの CM曲としてシングルカットされたアルバム同名曲が、達郎にとって初のヒット作となったことは言うまでもない(※注)。

この「RIDE ON TIME」のヒットで得た信用からアルバムの制作予算に余裕が生まれ、メンバーの質、技量、そして使用機材が充実――。

こうして、万全の制作体制で手掛けたのが、以前より重厚で独特なグルーヴが感じられるアルバム『FOR YOU』(1982年)である。それでは、同アルバムの中から1曲を選んで少し語ってみたいと思う。

アルバム1曲目の「SPARKLE」は、達郎の愛器である茶色のフェンダー・テレキャスターを活かしたゴキゲンなナンバーだ。壮大なイントロが印象的で、ライブの初っ端を飾るのに相応しい。

全編に渡ってカッティングが鳴り響く達郎のギター。リフ自体はそれほど難しいものではないけれど、これを弾きながら自由に歌うのは至難の業である。メロディーのリズムとカッティングのリズムが全く別物だからだ。この辺りはアマチュアバンドが迂闊に手を出して演奏しようとすると想像以上に難しくて挫折するところ。ライブでは簡単そうに見えるけれど、そこがプロたる所以なのだ。

難しいといえば、この楽曲のバックを支える青山純のドラムは、以前、Re:minder に掲載されたコラムでも紹介した片手16ビートによる演奏である。独特なノリが自然と伝わってくるけれど、これもまたアマチュアが簡単にできる代物ではない。さらに驚くべきことに、このレコーディングで青山✕伊藤の二人はドンカマ(レコーディングの際のガイドリズムのこと)をほとんど使用していない。これは例えプロであっても興味深い事実だろう。

レコーディング当時、ドンカマを使うことでノリが制限されることを嫌った二人は、「最初の数小節だけ聴いてあとは外しちゃう… ドンカマが無いほうが逆に正確に演奏できる」と件のラジオで公言していた。数字、数値ではわからない正確さというマジック。

さて、この楽曲で伊藤広規が弾くベース奏法は基本スラップである。シンプルなフレーズを食い気味に太い音で鳴らすグルーヴが聴きどころだ。メロディーと、ギターやキーボードが奏でるバッキングの隙間にチョロっと顔を出すベースの “おかずフレーズ” はどれも特筆に値し、痺れるほどにカッコいい。

伊藤の愛器は「菊丸」と名付けた66年製のフェンダー・ジャズベース。そこに D’Addario のヘビーゲージを張っているのは有名な話だ。低音から中音にかけて密度の濃い音がするのが特徴であり、スラップも良いけれど、指弾きで粘っこい感じのフレーズを弾くときにこそ、彼の持つグルーヴの真価が発揮されるのではないかと思う。

あと、伊藤✕青山が演奏するすべての楽曲に共通するのだけれど、バスドラムとベースの相性がとにかく抜群。

一般的にこの二人のリズムは「重い」とか「後ノリ」などと表現されることが多いけれど、実際にちゃんと聴けばタイトでジャストなリズムだとわかる。これはカラクリというほどのものではないけれど、要するに伊藤広規が弾く音の伸ばし方、切り方が、青山純のドラムと合わさることで独特の粘り気を生み出しているということ。読者の皆さんには、この辺りを踏まえて「SPARKLE」を改めて聴いて欲しい。ひとつひとつの楽器を注意深く聴くことで、曲の持つイメージが無限に広がってゆくはずだ。

さて、今回は長くなってしまったのでこの続きは次回に持ち越したい――。

次回は、『音の深さ篇』と題して、青山純が叩く重厚なスネアの話と、アナログ録音とデジタル録音の違いからアルバム全体のイメージなどを語ってみたいと思う。

※注1:

「RIDE ON TIME」は、シングルとアルバムはアレンジが違う別録音である。アルバムバージョンのほうが、少しだけテンポが遅く、ノリはシングルの方が良いとのこと(達郎談)。

2019.01.21

YouTube / Warner Music Japan

Information

あなた

おすすめのボイス≫

大学の同級生が、ドライブ中に何度もイントロに巻き戻しては「SPARKLE」をかけてたことを思い出します。あのイントロを聴くだけで、あっという間に30年近く時が戻ります。YouTubeで何人ものアマチュアの「SPARKLE」を聞いた(見た?)けど、達郎と同じように弾けている人は1人もいなかった。音色とノリと左手と右手のバランスが難しく、成立させるためには青純さんと伊藤さんのリズム隊も不可欠なので、今となってはもはや本人も全く同じようには二度と弾けないのでは?とも思えるほどの歴史的名演でした。「夏だ、海だ、タツローだ」のコピーがもっとも相応しいアルバムです。

2020/02/05 23:11