この日何の日?

尾崎豊のアルバム「誕生」が発売された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1990年のコラム

J-POP 女性シンガーが歌う【90年代のクリスマスソング】名曲ベスト5をプロが厳選!

クリスマスを盛り上げたドラマ主題歌「サイレント・イヴ」に辛島美登里が込めた希望

ロバート・パーマーの2枚組大作「ドント・エクスプレイン」の魅力

傑作アルバム「家庭教師」むき出しの岡村靖幸がそこにいる!

F1フルタイムドライバー、中嶋悟の歌手デビューと東京バナナボーイズ

セールス200万枚の社会現象!松任谷由実「天国のドア」は音楽として語られないアルバム?

もっとみる≫

ファンが思い思いに尾崎豊を偲んだ “尾崎ハウス”

ずいぶん昔の話になるのだが、取材で “尾崎ハウス” へ赴いたことがある。かれこれ25年以上前だ。尾崎ハウスとは、尾崎豊が死の直前に倒れていた敷地にあった一部屋がそう呼ばれていた。この土地の所有者である小峰さんがファンに開放し、その場所をファンは “尾崎ハウス” と呼ぶようになった。

小峰さんは、尾崎のファンというわけではなかった。しかし事故の直後この場所を訪れる若者が後を絶たなかったこと、毎晩この場所で泣いていた女の子を「いつまでも外にいないで」と自宅に招き入れたことをきっかけに、厚意で自宅の一部をファンに開放した。

六畳程度の部屋には座敷用の小さなテーブルが置かれ、そこには何冊かのノートがあった。周囲の壁には尾崎のポスターやイラストが多数貼られていた。

取材を申し込んだ時、小峰さんは快諾してくれた。訪れた時は、平日にもかかわらず数名のファンが思い思いに尾崎を偲んでいた。

壁のポスターをただただ見つめ続ける少年、仲間が集まったら尾崎のナンバーをみんなで歌うのか、ギターを抱えてきた少年、テーブルの上のノートに小さな文字でびっしりと思いの丈を綴る少女…。ちなみにこのノートは2011年に尾崎ハウスが取り壊されるまでに70冊に及んだという。

この場所に様々な悩みを抱えた人が集まった。不登校の高校生、家族との関係に悩む女子高生、仕事に息詰まったサラリーマン、拘置所から出てきたばかりの男性…。年齢も境遇も生き方も考え方もバラバラな人たちが “尾崎豊” という共通言語をきっかけに、目の前の壁を乗り越えようとしている。つまり生きようとしていたのだ。

その時、僕は思った。ここに集まる人たちの分だけ尾崎豊の姿があるのだろうということ。もちろん、共感もあれば対峙もある。それは当然のことであり、若者の代弁者、反逆のカリスマと形容され、マスコミから一括りに教祖と崇められた尾崎にも、ファンからしてみれば幾千幾万の思いや感じ方が存在している。

いつだって、成功を手にしたミュージシャンに対しマスコミが煽ったパブリックイメージと、ファンの心理は大きく乖離している。

つまり、尾崎豊は “教祖” ではなかったと。

プロデューサー須藤晃を通じ自らの音楽を模索していった尾崎豊

かつて僕は、今も活動を続け、キャリアは50年を超えるベテランミュージシャンにこんな質問をしたことがある。

「ロックンロールはある種、宗教のようなものだと思うのですが」

―― と。これに対して、彼はこんな風に言ってくれた。

「何かに属してしまうと、それが宗教でもアブナイ方向に向かってしまうんじゃないかな。R&Rというのは、自分は自分というか、どこにも属していないというのがある。そういうのがあるから素敵なんであって、これが所属したり、ルールに縛られてしまうと意味がないんよ。”Do What You Like” という感じやんか。R&Rって」

―― と。ギターの弾き語りをキャリアのスタートとして、尾崎作品のプロデューサー、須藤晃氏を通じ、尾崎はロックンロールと言われる音楽にのめり込んでいく。佐野元春や浜田省吾、ブルース・スプリングスティーンやジョン・クーガーを知り、自らの音楽を模索していった。

「自由になりたくないかい」と、叫んで、転がり回って、飛び跳ねて、何にも縛られない、どこにも属さない自分を求め、足掻き続ける姿こそが尾崎豊だった。その姿にファンは自分を投影した。

しかし、そんな尾崎に共感するファンが増えていくにつれ、マスコミはひとつの答えを導き出す教祖だと煽った。

ここから尾崎の苦悩が始まったのだと思う。繊細な人だったのだろう。だからこそ、すべてのファンに向き合うために答えを出さなくてはいけない。そう苦悩していたのだと思う。

自らの疑問や苛立ちを歌にした、しがないロックンローラーだった尾崎は、ファンの思いとは大きくかけ離れたパブリックイメージと格闘しなければならなかった。

教祖のイメージを払拭するためにすべてをさらけ出した2枚組アルバム「誕生」

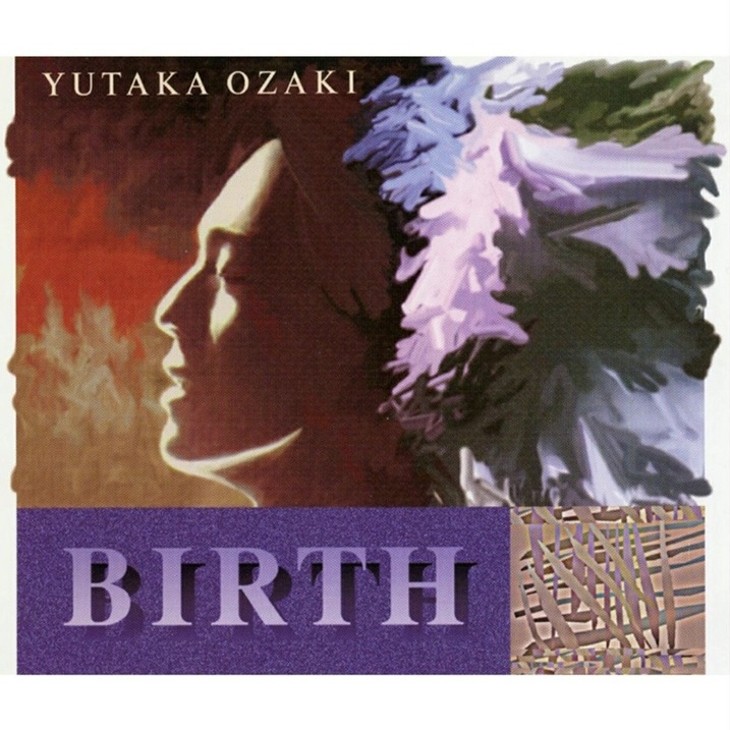

1990年にリリースされた尾崎豊5枚目のアルバム『誕生』は、前作『街路樹』より2年のインターバルを置き、古巣のCBSソニーからリリースされた自身としては唯一の2枚組オリジナルアルバムだ。前年には第一子が誕生、尾崎自身としても、人生における大きな転機の中でリリースされた。

収録されている全20曲で綴られているテーマは多岐にわたる。ドラッグ使用、逮捕、裁判といった経験を極めて主観的な見解から描いた「禁猟区」や「COLD JAIL NIGHT」、テロリストを題材とした「銃声の証明」など、暗部を深く抉り、自らを剥き出しにするような楽曲もあれば、結婚讃歌とも受け止められる「MARRIAGE」や息子に出逢うまでの回想を綴った10分にも及ぶ壮大なラストナンバー「誕生」など、普遍的な幸福に帰結するナンバーも収録されている。

時にはナーバスに、時には豊潤に、ヴォーカルスタイルも様々な表情を持つ。いってみれば生と死、陰と陽が混合したアルバムという印象だ。

つまり、尾崎は “教祖” と崇められるパブリックイメージを払拭するために、このアルバムで自身のすべてをさらけ出したと僕は思っている。ファンはこのアルバムにひとつの答えを導き出すのではなく、様々な感情を持ち、多面的な考えを持った生身の尾崎豊を体感したのではないだろうか。良いことも悪いこともひっくるめて、ひとりの人間がもがき苦しんで生み出した作品だからこそ、真正面から受け止めたいと思ったはずだ。

このアルバムを聴いた当時のファンは、剥き出しの尾崎に、追い求めている真実を掴めたのだろうか? いや、ファンは、答えを導き出す尾崎よりも、悩み、もがきながらも答えを導き出そうとする尾崎に共感していたのだ。多くのファンにとって尾崎豊は決して教祖ではない。ずっと、ずっと一緒に走り続ける人生の伴走者でいてほしかったのだと思う。

アナタにおすすめのコラム

2022.11.15

Songlink

Information

あなた