この日何の日?

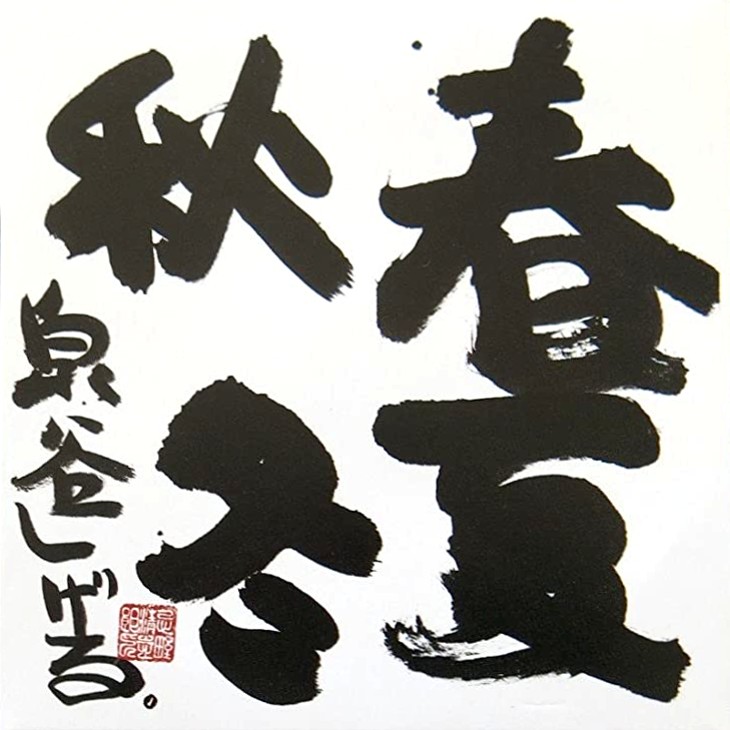

泉谷しげるのシングル「春夏秋冬」発売日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1988年のコラム

トップテンに4ヶ月も!Wink「愛が止まらない」がロングヒットになった理由

無理、どっちか一人を選ぶなんて無理。Wink の登場と愛が止まらない

バブル期に咲いた二輪の花、Wink「愛が止まらない」と80年代洋楽カヴァーブーム

昭和平成をまたぐヒット、ポーラ・アブドゥルとデヴィッド・フィンチャー

飛入り上等!伝説のライブハウス「六本木 PIT INN」の軌跡

ブルハだ、RCだ、ボ・ガンボスだ!秋の夜長に聴きたい80年代ロック秋うた名曲10選!

もっとみる≫

今年で75歳!泉谷しげるの代表曲は「春夏秋冬」なのか?

5月11日は泉谷しげるの誕生日。

―― 2023年で75歳の後期高齢者となる彼だが、昨年も『北九州ロックフェス』の発起人を務めるなど、相変わらず精力的な活動を続けている。

今も、“優しい乱暴者” のイメージそのままに世代を越えて愛されている泉谷しげる。もちろんそれだけでも快挙なのだけれど、彼の代表曲として今も親しまれているのが初期の「春夏秋冬」だというのはちょっとだけ寂しいという気もする。

もちろん「春夏秋冬」が時代を越えて聴き継がれ、歌い継がれるにふさわしい名曲であることは間違いない。けれど、泉谷しげるが世に送り出している楽曲にはもっと知られてもいいと感じる曲が少なくない。

中でも彼が70年代終わりに発表した楽曲は、泉谷しげるの音楽性の幅を強く感じさせてくれるという気がするのだ。

RCサクセション、古井戸などと活動を共にする

泉谷しげるがライブアルバム『泉谷しげる登場』でデビューしたのは1971年のこと。その背景として、ドル箱だったよしだたくろうを失って次のスターをつくりあげなければならなかったエレックレコードが、渋谷のフォーク喫茶「青い森」を根城に、RCサクセション、古井戸などと活動を共にしていた泉谷しげるに白羽の矢を立てたというエピソードがある。

彼のデビューアルバムがライブ盤だったのも、けっして珍しさとか話題性を狙ったわけではなく、おそらくライブ盤の方がスタジオ盤より手間も予算もかからないという事情だったのだと思う。

実は、僕が初めて泉谷しげるを見たのはそれより前、1970年のことだ。日にちまでは覚えていないのだけれど、当時は日比谷野外音楽堂で今で言うフェスのようなスタイルでさまざまなアーティストが登場するフォークやロックのコンサートが頻繁に開かれていて、気になるアーティストが出るというと観に行っていた。

そんなある日のこと、出演者の交代のタイミングでギターを手にした一人の地味な服装の小柄な若者がマイクの前に出てきて、いきなり激しくギターをかき鳴らし「戦争だ! 戦争だ!」と叫び出した。そしてその曲「戦争小唄」を歌うとそのまま帰っていった。

その突然の出来事に彼がステージを去ってからもしばらく客席がざわついていたのを今でも覚えている。

とにかく僕にとっては、初めての泉谷しげるが発禁ソングの代表とも言える「戦争小唄」だったものだから、デビュー後の彼の歌があまり過激とは感じられないという副作用もあった。

音楽的チャレンジを続けてきた70年代の泉谷しげる

エレックレコードの救世主としてデビューした泉谷しげるは、『春夏秋冬』などをヒットさせその期待に応えていくが、1975年に吉田拓郎、井上陽水、小室等とともにフォーライフレコードの設立に参加。しかし、2年でフォーライフを去り、ワーナーレコードに移籍する。

その足跡をたどると落ち着きが無いようにも見えるし、時の流れに抗して自分を貫いていった結果であるようにも思える。

しかし、彼が発表してきた作品を追っていくと泉谷しげるは常に、音楽的チャレンジを続けてきたいうことがわかる。

初期にはいわゆるフォーク的アコースティックサウンドを主体にしていたが、4枚目のアルバム『光と影』(1973年)ではプロデューサーに加藤和彦を迎え、演奏にサディスティック・ミカ・バンドが参加するなど、サウンドに幅をもたせるアプローチをおこなっている。そして続く『黄金狂時代』(1974年)では演奏にイエローとラストショウというスタイルは違うがともに演奏力の高いバンドが起用されている。

イエローとラストショウはフォーライフレコードからの最初のリリースとなったライブアルバム『ライブ!!泉谷―王様たちの夜―』(1975年)でもバッキングを務めている。

音楽的に洗練されたアルバム「光石の巨人」

さらにフォーライフレコード時代の泉谷しげるはフォーク色を感じさせる『家族』(1976年)、そして『家族』とはまったくタイプの違う問題作『光石の巨人』(1977年)を発表してリスナーを驚かせた。

『光石の巨人』では、ちょうど世界的に注目を浴びていたパンクを意識したと言うが、作品を聴くといわゆるバンク的作品とは感じない。むしろパンク的という事で言えば、初期の弾き語りスタイルの方がパンク的だったりする。いや、泉谷しげるというシンガーソングライターそのものが一貫してパンク的資質を持っているのだと思う。

『光石の巨人』はパンクというよりも、リズムにアプローチした作品と言えるだろう。サウンド的にはロックンロールあり、レゲエあり、ラグタイムありと多彩で、アルバム全体で言えば実験的なウエストコースト・サウンドというイメージもある。実際にレコーディングにJ.D.サウザーが参加していたりもする。その意味では、パンクとは真逆な、音楽的に洗練されたアルバムという印象がある。

確かに、その意味では泉谷しげるらしくない作品なのかもしれないが、上質のアルバムだということは間違いない。

加藤和彦プロデュース「80のバラッド」「都会のランナー」

『光石の巨人』を最後にフォーライフレコードを離れた泉谷しげるは、ワーナー・パオニア傘下のまさにウエストコーストイメージのレーベルであるアサイラムに移籍して『80のバラッド』(1978年)、『都会のランナー』(1979年)の2枚のアルバムを発表する。そして、この2枚が80年代以降の泉谷しげるのロックと言えるスタイルの基礎になったと感じる。

実験的なロックアプローチが散りばめられた『光石の巨人』に対して『80のバラッド』『都会のランナー』では、安定したアンサンブルに乗せて、より泉谷しげるらしさのあるロックを堪能できる。島村英二(ドラムス)、吉田建(ベース)、柴山和彦(ギター)、中西康晴(キーボード)らによるバンド色の強いセクションが、泉谷しげるの情念的な世界を程よいシャープさのある洗練された骨太のロックとして成立させているという感覚がある。

これらのアルバムは、その後の泉谷しげるの振りきり方から見れば物足りないという声もある。しかし、これらのアルバムに収められている「翼なき野郎ども」「デトロイト・ポーカー」「褐色のセールスマン」などの楽曲が、その後の彼のライブでも重要なポジションを占めるレパートリーになっているように、彼にとって大きなステップとなる作品だったのは紛れもない事実だと思う。

『80のバラッド』『都会のランナー』で個人的に興味を惹かれるのがこの2枚を加藤和彦がプロデュースしていることだ。すでに触れたように加藤和彦は泉谷しげるの4枚目のアルバム『光と影』のプロデュースもしている。泉谷しげるのキャリアにとって節目となるタイミングで、その表現スタイルに新たな可能性を示す役割を果たしているのだ。

加藤和彦は、泉谷しげるだけでなく吉田拓郎に対しても同じような役割を果たしている。

吉田拓郎のエレック時代の最後のアルバムで「結婚しようよ」が収録されているアルバム『人間なんて』(1971年)をプロデュースしてブレイクのきっかけをつくっているし、彼が試行錯誤を重ねていた1980年代にニューヨーク・レコーディングによるアルバム『サマルカンド・ブルー』(1986年)をプロデュースして、吉田拓郎の新たな表情を引き出しているのだ。

吉田拓郎も泉谷しげるも、1人の弾き語りで成立するスタイルで出発しているシンガーソングライターだ。そんな彼らがサウンドと真剣に向き合おうとした時に加藤和彦がどんな刺激を与えたのか、という視点で彼らの作品を振り返ってみるのも興味深いのではないかと思う。

楽曲をナツメロ化させないことに成功した泉谷しげる

1980年代に入って泉谷しげるは村上 “ポンタ” 秀一(ドラムス)、吉田建(ベース)、仲井戸麗市、下山淳(ギター)と言う手練れのメンバーによるバンドLoserをバックに、よりアグレッシブなロックを聴かせていく。

泉谷しげるのロックへのアプローチを見ていくと、それは泉谷しげるが表現スタイルを変えていくということでもなければ、彼に似合う衣装としてのロックを探すのでもない、泉谷しげるがもともと持っているロック性をむき出しにしていく作業なんだと感じられた。

泉谷しげるは最初からロックスピリットを持っていた。けれど、初期のパフォーマンスからは、がむしゃらさに聴き手が圧倒され、それが迫力となっていたという部分もあったような気もする。

しかし、一連のアプローチを経た泉谷しげるの演奏からは、例えそれがさり気ないギターの弾き語りであってもロック的グルーヴが伝わってきて、楽曲としての説得力もより増していると感じられる。

ロックを自分の中に血肉化させることで、泉谷しげるは自分の楽曲をナツメロ化させないことに成功している。

「春夏秋冬」が今も世代を超えて心に響く力を失わないのも、彼の歌、そしてギターに音楽としてのグルーヴがあるからだと思う。そんな世代を越えるスピリットを再発見できる泉谷しげるの曲は「春夏秋冬」以外にもまだまだあるハズだ。

■ 泉谷しげるライブ情報

ミュージシャン、フェス発起人、俳優と多岐にわたりパワフルな活動を続ける泉谷しげるが、満を持してビルボードライブへ初登場!

泉谷しげる 75th Anniversary Live

日時:2023年5月17日(水曜日)

1st Stage:Open 16:30 / Start 17:30

2nd Stage:Open 19:30 / Start 20:30

場所:Billboard Live TOKYO

NFORMATION:03-3405-1133

アナタにおすすめのコラム

2023.05.11

Songlink

Songlink

Information

あなた