この日何の日?

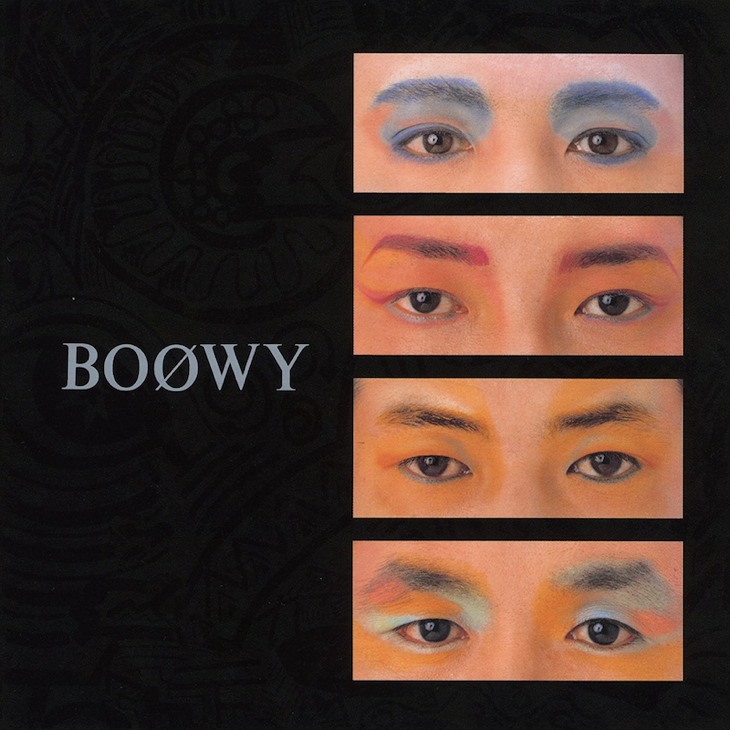

BOØWYのサードアルバム「BOØWY」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1985年のコラム

帰れない素晴らしい夏の日、ブライアン・アダムス「想い出のサマー」

長く愛される「想い出のサマー」ブライアン・アダムスとサザンの共通点!?

中森明菜「サンド・ベージュ」サハラ砂漠を女性が “ひとり” で傷心旅行する理由とは?

ブレイク直前のBOØWY!ニューウェイブとヤンキーカルチャーが奇跡の融合

80年代女子の王子様的存在、G.I.オレンジのキラキラにまさかのキャー!

第2期 BOØWY:ついにブレイク!実を結んだライブバンドとしての実直な活動

もっとみる≫

photo:UNIVERSAL MUSIC

日本のロックの金字塔、ザ・モッズ「LOOK OUT」と「BOØWY」

80年代、後世に大きな影響を及ぼした日本のロックの金字塔とも言えるアルバムを2枚挙げるとするならば…

1枚目は、1982年9月22日リリース。ザ・モッズのサードアルバム『LOOK OUT』だ。それまでは湿り気のあるブリティッシュビートにパンクロックの危うさを潜ませていたザ・モッズのビートが、普遍性のあるロックンロールに昇華。そこにはザ・クラッシュの傑作アルバム『ロンドン・コーリング』のように、ファンク、スカ、ロカビリーといった様々なジャンルのエッセンスが封じ込められ、ロックバンドとしての多様性が一気に開花。そして、このアルバムを雛形として、80年代後半以降、多くのビートバンドがデビュー。プロデューサーは土屋昌巳。

そして2枚目は、1985年6月21日リリース。BOØWYを国民的バンドとしてスターダムにのし上げたサードアルバム『BOØWY』だ。プロデューサーは佐久間正英。

僕は、この2枚のアルバムで音楽プロデューサーという存在を意識することになる。BOØWYの場合、このサードアルバムがリリースされる少し前からライブハウスで演奏する彼らに夢中になっていたから、その音の変貌に驚きを隠せなかった。そこにリスナーのパイを広げる目論見を感じながらも、嫌な気持ちはなかった。

BOØWYの華やかさ、音の分厚さに圧倒、これがプロデューサーの仕事

正直、このアルバムからBOOWYは、「僕らのバンド」から「みんなのバンド」になってしまったように思えてならなかった。彼らのファースト、セカンドアルバムを振り返ってみる。前者は、圧倒的なパンク的アプローチにシニカルな歌詞が同居していた。後者は、当時、布袋寅泰がフェイバリットとしていた最先端のニューウェイヴ―― エコー&ザ・バニーメンやバウハウスといったバンドの影響を垣間見せながらも、氷室京介のヤンキーテイストというか、極めてドメスティックな歌唱法が絡みあった唯一無二の存在感を醸し出していた。

しかし、当時の彼らのライブアクトを知る者としては、布袋氏の足元に並ぶ圧倒的なエフェクターの数が象徴したようなギターマジックや氷室氏のグラマラスなステージアクトが、アルバムでは十分に体現できていないように感じた。鋭利で最先端なイメージはあったのだが、音がくぐもっていて、ロックンロールの普遍的な輝きを感じることが出来なかったのだ。

だからこそ、サードアルバムの華やかさ、音の分厚さに圧倒された。これがプロデューサーの仕事なのか―― それは音楽を聴き始めてから数年しか経っていない十代の僕でも感じ取ることができた。1曲目の「DREAMIN’」で、ノックアウトされた人も多いだろう。

ボルト&ナットのしくみで

組みこまれる街で

爆弾にはなれない oh no!

そんな奴らは好きじゃない

俺はそんなにバカじゃない

ハートは今ここにある wow

この決意表明とも言える布袋氏の描いたリリックは、ひたすら前向き。それまでのシニカルで斜に構えた印象の強かったBOØWYとは全く違っていた。そしてサウンドは、このリリック以上に彼らの未来を祝福するかのように壮大だ。この曲から幕が開く極めてポップでグラマラスなアルバムを当時のファンは複雑な心境を持ちながらも大歓迎したと思う。

多岐に渡る音楽ジャンルに精通、ロックの熱狂を知り尽くした佐久間正英

プロデューサーの佐久間正英は、70年代半ば、技巧派のプログレッシブバンド四人囃子を経て、1979年には、当時の新しい風であったテクノポップムーブメントの最前衛でプラスチックスを結成。イギリスのインディレーベル、ラフ・トレードからデビューシングルをリリースし、米国ツアーを実現。国内においては、B-52’sやラモーンズのフロントアクトを務めた。そんなプラスチックスは、80年代のドメスティックなニューウェイヴシーンにおいて、音楽だけでなく、ファッション、スタイルをも含め、この時代を象徴するバンドとして今も語り継がれている。

かくして、プログレからニューウェイヴへ、相反するともいえる2つのジャンルを渡り歩きながらも、そこに内包されたロックの熱狂を知り尽くした佐久間氏がロックンロールをどのように極めて良質なポップミュージックに昇華させるか… これが80年代半ば以降の音楽シーンのカギになったことは言うまでもない。

多岐に渡る音楽ジャンルに精通し、ライブの熱狂を知るからこそ、BOØWYのライブバンドとしての素晴らしさを理解し、アルバムに落とし込むことができたのだろう。BOØWYのみならず、ザ・ブルーハーツやザ・ストリート・スライダーズ、JUN SKY WALKER(S)といったライブバンドとして圧倒的な存在感を放っていたバンドたちの個性を引き出し、スタジオワークのアルバムを “作品” として日本のロック史に刻み込んでいった。また90年代には、GLAY、黒夢、L’Arc~en~Cielといったライブが主戦場だったヴィジュアル系のバンドらをクリエイトし、邦楽シーンの色合いを塗り替えていった。

佐久間氏のプロデューサーとしての仕事がなければ、現在の音楽シーンは全く違うものになっていただろう。ロックの熱狂を知り尽くした職人が、その精神性にポップミュージックの彩りを添えて落とし込む手腕が時代を熱狂させていったのだ。

あなたのためのオススメ記事

2021.01.16

Apple Music

Information

あなた