この日何の日?

UP-BEATのアルバム「BEAT-UP ~UP-BEAT Complete Singles~」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2022年のコラム

早見優インタビュー ③ 40周年企画始動、様々なアーカイブに加えていよいよ新曲も!

バブルの真っ只中に現われた香港映画「男たちの挽歌」トレンディなんてブッ飛ばせ!

デビュー50周年!チューリップが一瞬で引き戻してくれた “青春の時間”

広石武彦に訊くUP-BEAT ③ 僕の歌詞は基本「負け犬」。負けてるヤツが “それでも” って…

甲斐よしひろ「FLASH BACK」数多のカバー曲とソロ活動35周年アルバムの関係

ソロデビュー40周年を迎えた増田惠子、ピンク・レディーもデビュー45周年!

もっとみる≫

第2回

是永巧一、ホッピー神山、佐久間正英。3人のプロデューサーとUP-BEATの音楽性

― ビクター・インビテーションに決めたきっかけというのは?

広石:ディレクターが一番キツイことを言ってくれたんです。「お前ら下手くそだ」って。スカウトしに来てるのにですよ。「音楽的に全然ダメだ。相当練習しないとヤバい」と。それを信じたのかな。

― 他のレコード会社は持ち上げる感じだったんですね。「絶対売れるからやろう」とか。

広石:そうですね。ビクターだけが、しっかりと指摘をしてくれました。僕もその通りだと思っていたし。それで、契約して、上京した初日にビクターに行くじゃないですか。挨拶に。そうしたら、そのディレクターが配置換えになっちゃってて(笑)。目の前真っ暗になって(笑)。その日のうちに新しいディレクターに変わりました。

― 次のディレクターとは上手くいきましたか?

広石:いかなかったですね。同じ九州人なんですけど、年も近かったし、厳しくも接してくれましたが、ビクター自体が迷走してたかな? 「UP-BEATをどうしたい」というのを誰も分かってないというか…。チェッカーズのようなものにしたいのか、ジャニーズのようにしたいのか、「吉川晃司が5人いるバンド」にしたいのか…? だからいろいろなことをやらされました。

― その時、広石さんに「アイドル的な立ち位置で売れてもいい」という選択肢もあったのですか?

広石:一切ないです。

― そうすると音楽性で売ろうとする時にその方向性が見えていなかったと。

広石:どうなんでしょうね。大澤誉志幸さんにデビューの楽曲を依頼すること自体、当時のエピック・ソニー的な世界観をやりたかったんだと思います。バービーボーイズとかお洒落ですよね。

―「KISS...いきなり天国」の作曲が大澤さんというのはバンドの意向ではなかったということですか?

広石:ビクターに行ったら、いきなり「これが君たちのデビュー曲だ」って言われたんです。

多分ディレクターが「大澤さんで行こう!」と思ったんじゃないですかね。作詞はサンハウスの柴山俊之さん。それはビクターのプロデューサーがシーナ&ロケッツとかずっとやっていた方だったので、そのラインでしょうね。

― 大澤さんから上がってきた「KISS...いきなり天国」を聴いた時の印象はいかがでしたか?

広石:ギター1本で歌っていて、アレンジを担ってくれたホッピー(神山)さんがロックっぽくしてくださったんですが、オリジナルはもっとダンサブルでお洒落な感じでした。

― (大澤さんは)ちょっと(音楽性が)黒っぽい感じもしますよね。

広石:そうですね。大澤さん自身が音楽的に黒いじゃないですか。大澤さんはサビのメロディを少し低く歌うんですよ。ブルースっぽく半音気味に。僕らはそれが出来なかったから全音の感覚で歌うんです。大澤さんの声は凄くハスキーだから少し低く歌ってもそれが凄く活きるんですよね。更にレコーディング時は、大澤さんご自身が「仮歌だ」って、歌って帰るんですよ。もちろん大澤さんが歌えばいいに決まってるじゃないですか。だからか、ディレクターには「同じように歌え」って言われて。叫んで、声潰して真似して歌うしか出来なかったですね。

― 本意ではない部分がデビュー曲にはあったと。

広石:はい。ありました。ただ、ホッピーさんが、ものすごくテンポを速くして、ロックだと思えるものにしてくれたので。ホッピーさんは新人の僕らに対しても対等に接して下さる方で、それに救われたところもありました。

― UP-BEATの音作りにホッピーさん、佐久間正英さんは欠かせないですよね。

広石:もうひとり、是永巧一さんという方がいます。

― レベッカのギタリストなどで活躍されていた方で、現在でも数多くのアーティストとのセッションやプロデュースを精力的に行っている方ですね。そのお三方に大きな影響を受けたと。

広石:そうですね。僕は青山(最初にバンドを共にした、映画監督の故・青山真治氏)との出会いもそうですけど、節目節目で絶対大事な人に会っているんですよね。例えば博多ではアクシデンツの(スマイリー)原島さんに会ってなかったら人気が出なかったと思います。僕らを博多で人気イベントだった『ジャンピングジャム』にいきなり出してくれて、そこで「デイドリーム・ビリーバー」を歌ったんですよ。そうしたら博多の先輩たちにもベタ褒められるわ、お客さんも盛り上がるわ、一気に300人とか動員できるようになりました。

アマチュア時代のプロモーションビデオを撮ってくれた湯口先生という専門学校の先生も、あの方がいなければ、デビューのきっかけとなるビデオはなかったわけだし。

上京して最初のプロデューサーはエキゾチックスの柴山和彦さんだったんですよ。でも上手くいかなくて…。途中でホッピーさんに変わって、柴山和彦さんには改めてギタリストとして参加して頂いて…。そうやってなんとかデビューして、ファーストアルバム『IMAGE』でプロデューサーになってくれたのが是永巧一さんです。

― そこで満足出来る作品となりましたか?

広石:満足というか、僕の曲を徹底的に立派にしてくれるんですよ。アレンジ力が違い過ぎて、ぐうの音も出ない。だから学ぶしかない。僕には絶対出来ないレベルまで高めてくれました。

― それはUP-BEATが10年間活動していた中で大きな位置にありますね。

広石:そうですね。だから、その後、ものすごく勉強しましたし。

― UP-BEATの音楽性って、人によっていろいろな見方があると思います。UKっぽいとか、日本しかない独自のものだよとか。引き出しの多さは、なかなか他のバンドにはないものだと思います。

広石:はい。引き出しは多いですよ!(笑顔)。

― それでいて、基本的には歌ありきの歌モノのバンドですよね。そういう部分で90年代以降のGLAYだとか、ヴィジュアル系というムーブメントにいたバンドもUP-BEATを継承している部分がありますよね。

広石:ファーストを作り終えて、セカンドの骨格を考えている時に、他と同じではなくありたいという気持ちが強くなって、日本語で歌っているんだけど、なんとかして洋楽っぽく響かないかなとか、洋楽っぽく聴こえるようにすることばかり考えていて…。

― その部分はどこで到達しましたか?

広石:ファーストの中で最後に作った曲が「Dreams」って曲なんですけど、これは高められてる自分なんです。ファーストはカッコいいんだけど、でもポップスっぽいと思える部分があって。そこが嫌だったんですね。だからセカンドは、もっとバンドっぽくしたかった。

ファーストはアンサンブルがすごくて、アレンジも素晴らしいんですけど、バンドがやってるという感覚が薄くて。だからもっと音の塊のようにしたいなと思っていました。

― アルバムを追うごとに塊になってきていますよね。音がどんどん熟成されていくというか。でも、繊細さとか、背徳感も同時に持ちつつという印象があります。だから今回のキャッチコピー「孤高のロックバンド」というのが、なるほど!と思いました。

広石:あまり似ている人はいませんからね。

― UB-BEATがデビューした86年というのは、日本のロックシーンが成熟した時期ですよね。

広石:そうですね。

― いろんなタイプのバンドが出てきて、音もクリアーに繊細になっていって。洋楽の影響だけではないバンドシーンが出来たと思います。その中で意識しているバンドとかいましたか?

広石:同期はいなかったですね。でもBOØWYとストリート・スライダーズはすごいと思っていました。

― たとえば、BOØWYだったらどの辺が?

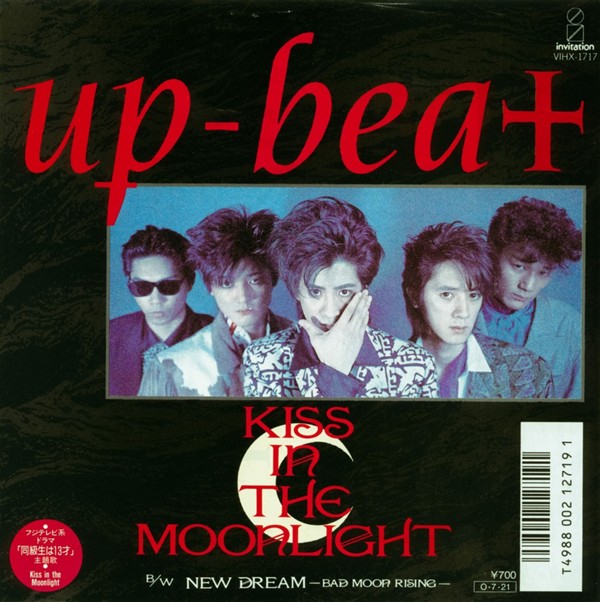

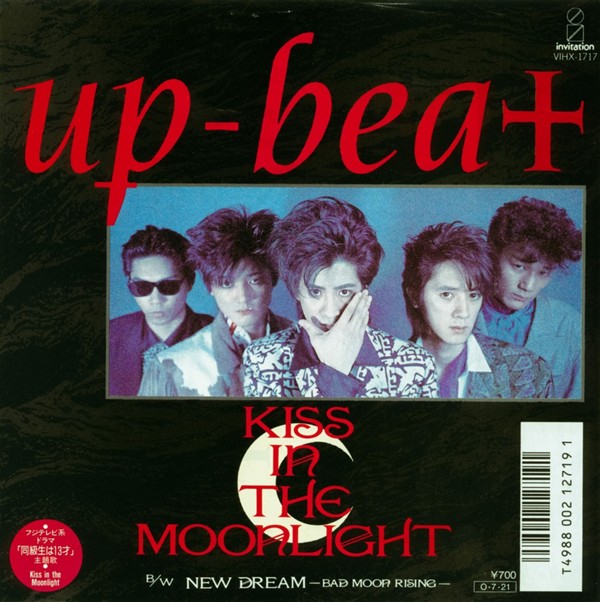

広石:ロックの側からポップスに切り込んでいってますよね。そこで勝負出来ていたってことです。僕らも「Kiss in the moonlight」がそれに近くてものすごくポップです。

2ndアルバム「inner ocean」をリリースした頃、BOØWY他いくつかのバンドと東北イベントツアーを周っていたんです。そのツアー中に初めて氷室さんと布袋さんから呼び出しがかかって。BOØWYのマネージャーさんから「氷室と布袋が君と話したいと言ってるから部屋まで行ってくれないか」と。ものすごくビビって部屋に行って(笑)。そうしたら「まぁ座って、座って」って。そこでものすごく褒められたんですよ。「Kiss in the moonlightいいよ!」って。

色々とお話しさせてもらった中で、お二人はかなりホール&オーツを意識されていたみたいで、だから「わがままジュリエット」なんだなと。あの要素をロックに持ち込もうとしていたんだと思います。「ロック側からポップスに切り込んで行く姿勢は俺らと同じだ。」と言っていただきました。

― BOØWYも、より幅広い層をターゲットに音楽を作っていたところが良かったと思います。それは昔のロック好きからしたら「魂売った」と思われた部分もありますよね。

広石:僕は、それがすごく嫌だったんです。日本のバンドのそういうところが一番嫌いで。もっと派手に行けよ! だってもう、そもそもロックなんだろ! と。

― そういうUP-BEATの切り込み方があって、後の音楽シーンが変わっていったんだと思います。

広石:そうかもしれないですね。他と違うことをやろうやろうとしてましたからね。たとえばセカンドで言ったら「Time Bomb」なんて誰も出来ないだろうと。あれはラモーンズの要素も入ってるけど、ラモーンズではないし。サビもキャッチーだし、コーラスも美しいし。だけど、イントロから普通じゃないというか。プロデューサーの佐久間さんには「ストリングスから始まりたいんです、フレーズはこれです」って伝えて。それは僕自身もそれまで聴いたことのないイントロなんですよ。そういうのを数多くやってきていると思います。

― そういう細かい部分も一切手抜きがなく楽曲制作されていたなという印象があります。これくらいでいいだろうっていう部分がUP-BEATには見えないんですよね。

広石:佐久間(正英)さんが厳しかったからというのもあります。ヘタな曲を持っていくと、「なんで僕がこんな曲をやらなきゃいけないんだ」って怒るんです。「やりたくない」って言ったり(笑)。だから佐久間さんとはいつも真剣勝負でした。生半可なものを持ってくと怒られちゃうし。レコーディングもシビアで、例えばセカンドアルバムのドラムは先ずハイハットを入れないで録るんです。そうするとリズムを切るものがないからメンバーはそれぞれがリズムキープをものすごくしっかりやらないといけないんです。結果、メンバーのリズムキープ力が飛躍的に向上しました。

― バンドとしての技量も佐久間さんありきで上がっていったということですね。

広石:はい。ファーストは是永さんが全部作ってくれましたが、「今回は致し方ない理由で差し替えになったけど、次頑張れよ」ってセカンドアルバムのレコーディングに入る前のデモテープ作りにもしょっちゅう来てくださいました。ところが佐久間さんに引き継いだら、厳しい人で、こっちが完璧にやらないと何もやってくれない(笑)。

― 佐久間さんもバンドのことを思ってくれていたし、UP-BEATが好きだったんだと思います。

広石:佐久間さんは、差し替えはやらないというスタンスの人でした。差し替えでやるんだったらプロデューサーは他の人を探して下さいと。やり方はいっぱいあるから、このバンドを育てないといけないから、と言ってくださって。

― その結果、「Kiss in the moonlight」がヒットしますよね。テレビからバンバン流れてきた印象がありました。あの頃に意識の転換みたいな部分はありましたか? 「ここで勝負!」というか。

広石:気持ち良かったですよ。あの曲は『同級生は13歳』というドラマの主題歌なんですけど、初回放送のオープニングは僕ら羽田空港のでっかいモニターで見ていたんですよ。ちょうど地方に行く仕事があって。そんなところで「Kiss in the moonlight」が流れたら気持ちいいじゃないですか。

でも、リリースした後は、次はどんなのやろう? どうしよう… という恐怖心の方が先にあるんですよね。ひとつリリースしたら、すぐに次に対する恐怖心が生まれてくるんです。

― そんな心境であってももちろんリリースした曲のプロモーションもあると思いますし、常にプレッシャーの中でバンドを継続していかなくてはならないということですね。

広石:そうです。

― バンドを続けていく中で、一番辛い時期はいつでしたか?

広石:「KISS...いきなり天国」を出す前が一番きつかったかなぁ。デビュー前に何回もデモテープを録ったけど、全部上手くいかないんですよ。バンド内もぎくしゃくしてくるし…。「Kiss in the moonlight」も、決してスムーズに「次のシングルはこれで行こう!」ってなったわけではないです。

この時もディレクターが僕らの知らない間に大澤さんに何曲か発注していたんです。その曲と「Kiss in the moonlight」と、どっちがいいと思ってるんだ! と詰められたりして。そんな経緯もあって、決まるまでは大変でした。

― そうやってUP-BEATを作り上げてきたんですね。

広石:戦いまくっていました(笑)。

(インタビュー・構成 / 本田隆)

***

次回最終回は、メンバーの脱退、その中で熟成していく音楽性。UP-BEATが走り続けた80年代から90年代の軌跡について核心に触れていきます。

2022.04.30

是永巧一、ホッピー神山、佐久間正英。3人のプロデューサーとUP-BEATの音楽性

デビュー曲「KISS...いきなり天国」の裏側にあった苦悩

― ビクター・インビテーションに決めたきっかけというのは?

広石:ディレクターが一番キツイことを言ってくれたんです。「お前ら下手くそだ」って。スカウトしに来てるのにですよ。「音楽的に全然ダメだ。相当練習しないとヤバい」と。それを信じたのかな。

― 他のレコード会社は持ち上げる感じだったんですね。「絶対売れるからやろう」とか。

広石:そうですね。ビクターだけが、しっかりと指摘をしてくれました。僕もその通りだと思っていたし。それで、契約して、上京した初日にビクターに行くじゃないですか。挨拶に。そうしたら、そのディレクターが配置換えになっちゃってて(笑)。目の前真っ暗になって(笑)。その日のうちに新しいディレクターに変わりました。

― 次のディレクターとは上手くいきましたか?

広石:いかなかったですね。同じ九州人なんですけど、年も近かったし、厳しくも接してくれましたが、ビクター自体が迷走してたかな? 「UP-BEATをどうしたい」というのを誰も分かってないというか…。チェッカーズのようなものにしたいのか、ジャニーズのようにしたいのか、「吉川晃司が5人いるバンド」にしたいのか…? だからいろいろなことをやらされました。

― その時、広石さんに「アイドル的な立ち位置で売れてもいい」という選択肢もあったのですか?

広石:一切ないです。

― そうすると音楽性で売ろうとする時にその方向性が見えていなかったと。

広石:どうなんでしょうね。大澤誉志幸さんにデビューの楽曲を依頼すること自体、当時のエピック・ソニー的な世界観をやりたかったんだと思います。バービーボーイズとかお洒落ですよね。

―「KISS...いきなり天国」の作曲が大澤さんというのはバンドの意向ではなかったということですか?

広石:ビクターに行ったら、いきなり「これが君たちのデビュー曲だ」って言われたんです。

多分ディレクターが「大澤さんで行こう!」と思ったんじゃないですかね。作詞はサンハウスの柴山俊之さん。それはビクターのプロデューサーがシーナ&ロケッツとかずっとやっていた方だったので、そのラインでしょうね。

― 大澤さんから上がってきた「KISS...いきなり天国」を聴いた時の印象はいかがでしたか?

広石:ギター1本で歌っていて、アレンジを担ってくれたホッピー(神山)さんがロックっぽくしてくださったんですが、オリジナルはもっとダンサブルでお洒落な感じでした。

― (大澤さんは)ちょっと(音楽性が)黒っぽい感じもしますよね。

広石:そうですね。大澤さん自身が音楽的に黒いじゃないですか。大澤さんはサビのメロディを少し低く歌うんですよ。ブルースっぽく半音気味に。僕らはそれが出来なかったから全音の感覚で歌うんです。大澤さんの声は凄くハスキーだから少し低く歌ってもそれが凄く活きるんですよね。更にレコーディング時は、大澤さんご自身が「仮歌だ」って、歌って帰るんですよ。もちろん大澤さんが歌えばいいに決まってるじゃないですか。だからか、ディレクターには「同じように歌え」って言われて。叫んで、声潰して真似して歌うしか出来なかったですね。

― 本意ではない部分がデビュー曲にはあったと。

広石:はい。ありました。ただ、ホッピーさんが、ものすごくテンポを速くして、ロックだと思えるものにしてくれたので。ホッピーさんは新人の僕らに対しても対等に接して下さる方で、それに救われたところもありました。

UP-BEATの音楽性に欠くことのできない3人のサウンドプロデューサー

― UP-BEATの音作りにホッピーさん、佐久間正英さんは欠かせないですよね。

広石:もうひとり、是永巧一さんという方がいます。

― レベッカのギタリストなどで活躍されていた方で、現在でも数多くのアーティストとのセッションやプロデュースを精力的に行っている方ですね。そのお三方に大きな影響を受けたと。

広石:そうですね。僕は青山(最初にバンドを共にした、映画監督の故・青山真治氏)との出会いもそうですけど、節目節目で絶対大事な人に会っているんですよね。例えば博多ではアクシデンツの(スマイリー)原島さんに会ってなかったら人気が出なかったと思います。僕らを博多で人気イベントだった『ジャンピングジャム』にいきなり出してくれて、そこで「デイドリーム・ビリーバー」を歌ったんですよ。そうしたら博多の先輩たちにもベタ褒められるわ、お客さんも盛り上がるわ、一気に300人とか動員できるようになりました。

アマチュア時代のプロモーションビデオを撮ってくれた湯口先生という専門学校の先生も、あの方がいなければ、デビューのきっかけとなるビデオはなかったわけだし。

上京して最初のプロデューサーはエキゾチックスの柴山和彦さんだったんですよ。でも上手くいかなくて…。途中でホッピーさんに変わって、柴山和彦さんには改めてギタリストとして参加して頂いて…。そうやってなんとかデビューして、ファーストアルバム『IMAGE』でプロデューサーになってくれたのが是永巧一さんです。

― そこで満足出来る作品となりましたか?

広石:満足というか、僕の曲を徹底的に立派にしてくれるんですよ。アレンジ力が違い過ぎて、ぐうの音も出ない。だから学ぶしかない。僕には絶対出来ないレベルまで高めてくれました。

― それはUP-BEATが10年間活動していた中で大きな位置にありますね。

広石:そうですね。だから、その後、ものすごく勉強しましたし。

― UP-BEATの音楽性って、人によっていろいろな見方があると思います。UKっぽいとか、日本しかない独自のものだよとか。引き出しの多さは、なかなか他のバンドにはないものだと思います。

広石:はい。引き出しは多いですよ!(笑顔)。

― それでいて、基本的には歌ありきの歌モノのバンドですよね。そういう部分で90年代以降のGLAYだとか、ヴィジュアル系というムーブメントにいたバンドもUP-BEATを継承している部分がありますよね。

広石:ファーストを作り終えて、セカンドの骨格を考えている時に、他と同じではなくありたいという気持ちが強くなって、日本語で歌っているんだけど、なんとかして洋楽っぽく響かないかなとか、洋楽っぽく聴こえるようにすることばかり考えていて…。

― その部分はどこで到達しましたか?

広石:ファーストの中で最後に作った曲が「Dreams」って曲なんですけど、これは高められてる自分なんです。ファーストはカッコいいんだけど、でもポップスっぽいと思える部分があって。そこが嫌だったんですね。だからセカンドは、もっとバンドっぽくしたかった。

ファーストはアンサンブルがすごくて、アレンジも素晴らしいんですけど、バンドがやってるという感覚が薄くて。だからもっと音の塊のようにしたいなと思っていました。

― アルバムを追うごとに塊になってきていますよね。音がどんどん熟成されていくというか。でも、繊細さとか、背徳感も同時に持ちつつという印象があります。だから今回のキャッチコピー「孤高のロックバンド」というのが、なるほど!と思いました。

広石:あまり似ている人はいませんからね。

「Kiss in the moonlight」BOØWYとの関係性

― UB-BEATがデビューした86年というのは、日本のロックシーンが成熟した時期ですよね。

広石:そうですね。

― いろんなタイプのバンドが出てきて、音もクリアーに繊細になっていって。洋楽の影響だけではないバンドシーンが出来たと思います。その中で意識しているバンドとかいましたか?

広石:同期はいなかったですね。でもBOØWYとストリート・スライダーズはすごいと思っていました。

― たとえば、BOØWYだったらどの辺が?

広石:ロックの側からポップスに切り込んでいってますよね。そこで勝負出来ていたってことです。僕らも「Kiss in the moonlight」がそれに近くてものすごくポップです。

2ndアルバム「inner ocean」をリリースした頃、BOØWY他いくつかのバンドと東北イベントツアーを周っていたんです。そのツアー中に初めて氷室さんと布袋さんから呼び出しがかかって。BOØWYのマネージャーさんから「氷室と布袋が君と話したいと言ってるから部屋まで行ってくれないか」と。ものすごくビビって部屋に行って(笑)。そうしたら「まぁ座って、座って」って。そこでものすごく褒められたんですよ。「Kiss in the moonlightいいよ!」って。

色々とお話しさせてもらった中で、お二人はかなりホール&オーツを意識されていたみたいで、だから「わがままジュリエット」なんだなと。あの要素をロックに持ち込もうとしていたんだと思います。「ロック側からポップスに切り込んで行く姿勢は俺らと同じだ。」と言っていただきました。

― BOØWYも、より幅広い層をターゲットに音楽を作っていたところが良かったと思います。それは昔のロック好きからしたら「魂売った」と思われた部分もありますよね。

広石:僕は、それがすごく嫌だったんです。日本のバンドのそういうところが一番嫌いで。もっと派手に行けよ! だってもう、そもそもロックなんだろ! と。

― そういうUP-BEATの切り込み方があって、後の音楽シーンが変わっていったんだと思います。

広石:そうかもしれないですね。他と違うことをやろうやろうとしてましたからね。たとえばセカンドで言ったら「Time Bomb」なんて誰も出来ないだろうと。あれはラモーンズの要素も入ってるけど、ラモーンズではないし。サビもキャッチーだし、コーラスも美しいし。だけど、イントロから普通じゃないというか。プロデューサーの佐久間さんには「ストリングスから始まりたいんです、フレーズはこれです」って伝えて。それは僕自身もそれまで聴いたことのないイントロなんですよ。そういうのを数多くやってきていると思います。

プロデューサー佐久間正英との真剣勝負

― そういう細かい部分も一切手抜きがなく楽曲制作されていたなという印象があります。これくらいでいいだろうっていう部分がUP-BEATには見えないんですよね。

広石:佐久間(正英)さんが厳しかったからというのもあります。ヘタな曲を持っていくと、「なんで僕がこんな曲をやらなきゃいけないんだ」って怒るんです。「やりたくない」って言ったり(笑)。だから佐久間さんとはいつも真剣勝負でした。生半可なものを持ってくと怒られちゃうし。レコーディングもシビアで、例えばセカンドアルバムのドラムは先ずハイハットを入れないで録るんです。そうするとリズムを切るものがないからメンバーはそれぞれがリズムキープをものすごくしっかりやらないといけないんです。結果、メンバーのリズムキープ力が飛躍的に向上しました。

― バンドとしての技量も佐久間さんありきで上がっていったということですね。

広石:はい。ファーストは是永さんが全部作ってくれましたが、「今回は致し方ない理由で差し替えになったけど、次頑張れよ」ってセカンドアルバムのレコーディングに入る前のデモテープ作りにもしょっちゅう来てくださいました。ところが佐久間さんに引き継いだら、厳しい人で、こっちが完璧にやらないと何もやってくれない(笑)。

― 佐久間さんもバンドのことを思ってくれていたし、UP-BEATが好きだったんだと思います。

広石:佐久間さんは、差し替えはやらないというスタンスの人でした。差し替えでやるんだったらプロデューサーは他の人を探して下さいと。やり方はいっぱいあるから、このバンドを育てないといけないから、と言ってくださって。

― その結果、「Kiss in the moonlight」がヒットしますよね。テレビからバンバン流れてきた印象がありました。あの頃に意識の転換みたいな部分はありましたか? 「ここで勝負!」というか。

広石:気持ち良かったですよ。あの曲は『同級生は13歳』というドラマの主題歌なんですけど、初回放送のオープニングは僕ら羽田空港のでっかいモニターで見ていたんですよ。ちょうど地方に行く仕事があって。そんなところで「Kiss in the moonlight」が流れたら気持ちいいじゃないですか。

でも、リリースした後は、次はどんなのやろう? どうしよう… という恐怖心の方が先にあるんですよね。ひとつリリースしたら、すぐに次に対する恐怖心が生まれてくるんです。

― そんな心境であってももちろんリリースした曲のプロモーションもあると思いますし、常にプレッシャーの中でバンドを継続していかなくてはならないということですね。

広石:そうです。

― バンドを続けていく中で、一番辛い時期はいつでしたか?

広石:「KISS...いきなり天国」を出す前が一番きつかったかなぁ。デビュー前に何回もデモテープを録ったけど、全部上手くいかないんですよ。バンド内もぎくしゃくしてくるし…。「Kiss in the moonlight」も、決してスムーズに「次のシングルはこれで行こう!」ってなったわけではないです。

この時もディレクターが僕らの知らない間に大澤さんに何曲か発注していたんです。その曲と「Kiss in the moonlight」と、どっちがいいと思ってるんだ! と詰められたりして。そんな経緯もあって、決まるまでは大変でした。

― そうやってUP-BEATを作り上げてきたんですね。

広石:戦いまくっていました(笑)。

(インタビュー・構成 / 本田隆)

***

次回最終回は、メンバーの脱退、その中で熟成していく音楽性。UP-BEATが走り続けた80年代から90年代の軌跡について核心に触れていきます。

アナタにおすすめのコラム

2022.04.30

Songlink

Information

あなた