この日何の日?

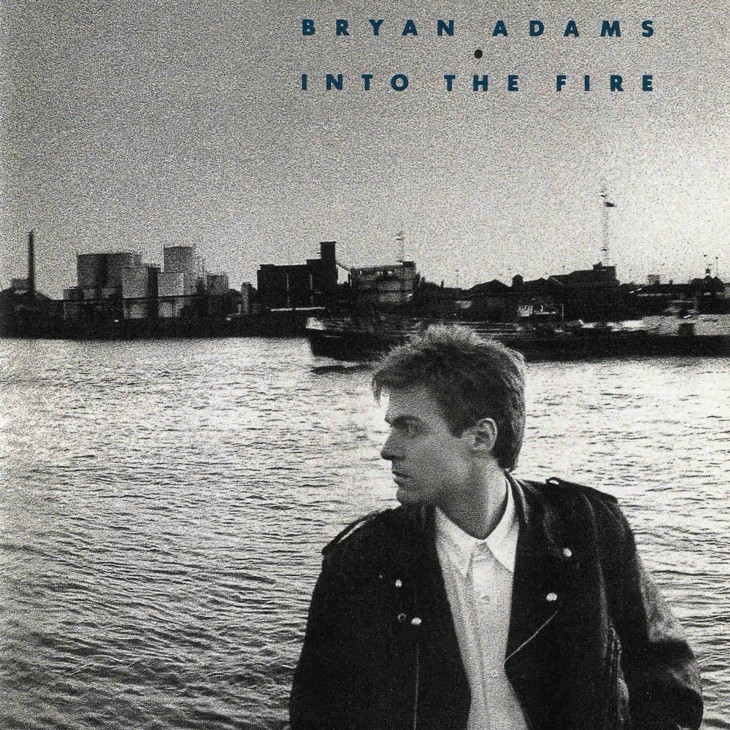

ブライアン・アダムス「イントゥ・ザ・ファイヤー」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1987年のコラム

ジャム&ルイスで大当たり!ジャネット・ジャクソンのスターダム街道

僕にとって最も目ざわりなバンド、誰かJAGATARAをとっぱらってくれ!

約束の地はルーフトップ!? ロサンゼルスでの U2 ゲリラライブ

ギタリスト・プリンスに興味を持ったら「サイン・オブ・ザ・タイムズ」を聴いて!

プリンス ブルースを歌う?「サイン・オブ・ザ・タイムズ」が偉大なる理由

大学時代のバイト先、廃盤専門店・えとせとらレコードの思い出

もっとみる≫

「イントゥ・ザ・ファイヤー」アルバムを通して感じるロックの心意気

ブライアン・アダムスの代名詞と言えば1984年にリリースされた『レックレス』であることに異論をはさむ余地はないだろう。

全世界で1200万枚売れた大ベストセラーアルバムであり、シングルカットされた6曲が全て全米チャートのトップ15にランクインしている。

そんな歴史的名盤『レックレス』に続いて1987年にリリースされたアルバムが『イントゥ・ザ・ファイヤー』なのだが、シングルヒット連発だった前作に比べると世間一般の評価は、かなり地味な作品と言わざるを得ない。

しかし、一人のロックアーティスト、シンガーソングライターとしての魅力が凝縮された作品であり、私個人の好みで言わせてもらえば、『レックレス』より遥かに好きな作品なのだ。

『イントゥ・ザ・ファイヤー』のオープニングナンバーであり、本作からのシングルカットの「ヒート・オブ・ザ・ナイト」は、かなり硬派な印象を与えるナンバーだ。

それまでの爽やかな印象のブライアン・アダムスから一転して、この曲ではハードな曲調にボーカルも大人っぽい歌い口になっている。また、ギターが今までとは比較にならないほど鳴り響いており、そのサウンドはブルージーそのものだ。

アルバム全体のトーンもストレートで硬質なロックサウンドが中心でシングルヒットの人気シンガーというよりは、アルバムで聴かせる大人のロックアーティストへ脱皮しようとするブライアン・アダムスの姿が伝わってくる。

また、バラードに関しても、爽やかで切ない系のラブソングではなく、自身の内面に向き合って歌われる深みを増した曲が収録されている。

『イントゥ・ザ・ファイヤー』には、あざとくシングルヒットを狙って作ったような曲はただの一曲も含まれていない。シングルヒットに頼らずともアルバム1枚を通して聴いた時に得られるトータル性やカタルシスが強く感じられ、その心意気はロックそのものだ。

「イントゥ・ザ・ファイヤー」に込めた目的とは?

それでは、本作がロックのザラついた感触を強調した理由について考えてみたい。

■ 30代を目前にして大人の作風へ

本作はブライアンが28歳の時にリリースされている。デビューからの3作は、若きブラインが元気いっぱいにポップにロックする若々しいサウンドが鳴り渡っている。そして、『レックレス』を挟んでの本作という流れからも、年齢相応の作風に深化してきたことは至極まっとうな成長だと感じられる。

■ ライブにおいて、アリーナからスタジアムへ

『レックレス』の大成功はライブにおけるオーディエンスの数も急激に増加させたことだろう。

オーディエンスがアリーナクラスの会場で収まりきらなくなれば、スタジアムへ移行しようと考えるだろう。

ブライアンは、そこでシングルヒットの連発という手法ではなく、ハードに鳴り響く音像でスタジアムのスタンド席まで届き渡るサウンドの獲得を目指したのではなかろうか。

■ シングルヒット依存型アーティストからの脱却

常にシングルヒットを期待されることは、とんでもないプレッシャーだろう。単なるロックファンの私にも容易に想像がつく。また、シングルの売れ行きによってアルバムのセールスや評価にも影響が少なからず出るだろう。

しかし、アルバムアーティストとしての絶対的評価を獲得すれば、シングルの売れ行きに左右されることなく一定のアルバム・セールスが確保される。端的に言ってしまえば、アーティスト・パワーでアルバムを買わしてしまうことが可能になるのだ。

―― こうした目的を達成するためのアルバムが本作『イントゥ・ザ・ファイヤー』であったと考えるわけだが、アーティストとしての成長はアルバムの成熟度からも達成できたと言えるが、セールスに関係する部分ではブライアンやレーベルの思惑通りとまではいかなかった。

それでも本作は全世界で400万枚のセールスを記録しているのだから、実績充分だと思うのだが、『レックレス』の1200万枚という桁違いの成功と比較してしまうと、レーベルからは「もっと、もっと…」と期待されてしまったのだろう。

1200万枚だろうが、400万枚だろうがどちらにしてもアルバムの内容が素晴らしいもので、普通に大ヒットしてるのだから、もうそれで充分だと思うのだが、そうは行かないのがショウビズの世界なのだろうか?

こういう80年代ショウビズ的な価値観が私は大嫌いで、ロックをつまらなくさせてしまった一因とも…… イヤイヤ、このへんで止めておこう。

90年代のアルバム作品の動向は?

ブライアンは、本作の後に『ウェイキング・アップ・ザ・ネイバーズ』(1991年)をリリースしている。このアルバムでは、プロデューサーをロバート・ジョン・マット・ランジに変更し、映画のサントラ絡みの甘いバラードやよく言えばスケール感の大きい、悪く言えば大袈裟なアレンジを導入し、『イントゥ・ザ・ファイヤー』を遥かに上回るセールスを記録した。

しかし、私の個人的好みで言わせてもらえば、ロックスピリットは感じられないし、大袈裟で大味な暑苦しいスタジアムロックサウンドを鳴らしており、ひどくガッカリしたことを覚えている。

この後、サントラ絡みのヒットには恵まれるものの、ブライアンのような古典的なロックシンガーが90年代の音楽シーンに歓迎されることはなく、アメリカでのセールスは低迷していく。しかし、イギリスでは大ヒットが続き、活動の拠点はヨーロッパが中心になっていく。

今にして思うと『イントゥ・ザ・ファイヤー』のセールス不振を『レックレス』と比較して単略的に失敗と決断してしまったことは大きな間違いだったと感じてしまう。

一時のセールスダウンに左右されず、アルバムアーティストとして成熟した活動をした方が長期的には堅実なセールスを確保できるアーティスト展開になったのではないかと思うのだが、いかがだろうか?

60代のブライアン・アダムスが奏でる等身大のストレートなロック

2021年11月5日、ブライアン・アダムスは62歳の誕生日を迎える。

60代前半のロックミュージャンなんて全く珍しくない令和の現在、大ヒットのプレッシャーやミリオンセラーという甘い誘惑も80年代当時と比べるとほとんどゼロになっているのではないだろうか。

こうした状況を反映してか、90年代末からのブライアンは肩の力が抜けた等身大のポップなロックサウンドを一貫して奏でている。アルバム毎にサウンドには微妙な変化があり、その時々でブライアンが鳴らしたい音が反映されているのだが、自らのやりたい音とファンが求めるポップなロックがどちらも切り捨てられることなく共存しているのだ。

基本的な音楽スタイルはゴキゲンなロックナンバーを中心にしつつも、曲によっては弾き語りに近いシンプルなアレンジや打ち込みを取り入れたりしている。若々しさと大人の余裕が無理なくブレンドされており、アルバムとしてのバランスも申し分ない。決して時代の最新モードを捉えた作品ではないが、変に老け込んで趣味的に走ることもなく、素のままのブライアン・アダムスが感じられて、とても好感が持てるのだ。

こうした作品が80年代のような世界規模でのメガヒットになる可能性は極めて少ないと思うが、そんなことは今更、どうでもいいことだと思うのだ。

素のままのブライアンが奏でるポップでストレートなロックは理屈抜きにゴキゲンだし、60代の等身大のブライアンが元気一杯にロックしてくれていることがファンにとっては何より嬉しいことなのだ。

残念ながら、現在の日本でのブライアン・アダムスの認知は、80'sのスーパースターというものが一般的だろう。しかし、近年も精力的に新作をリリースし、充実した作品を届けてくれている。こうした作品がもう少し注目され、多くの人に届くと現役ロックアーティストとしてのブライアン・アダムスの存在感はもっと増すはずなのだ。

『イントゥ・ザ・ファイヤー』は、30代を目前にして等身大以上のブライアンを描こうとして、力が入りすぎたロックアルバムだった。また、そこが最大の魅力でもあったのだが、同時に取っつきにくい作品にしていた理由なのかもしれない。

こうした苦い経験を活かして、今日のブライアンは等身大のストレートなロックを奏でている。

62歳のブライアンは、彼と同じく大人になった私のロック魂を震わせてくれる。同時に「肩ひじ張らず、楽しくやろうぜ」と笑いながら、軽く、そして優しく背中を押してくれるのだ。

追記

私、岡田浩史は、クラブイベント「fun friday!!」でDJとしても活動しています。インフォメーションは私のプロフィールページで紹介しますので、併せてご覧いただき、ぜひご参加ください。

アナタにおすすめのコラム

2021.11.05

Songlink

Information

あなた