この日何の日?

ザ・レインコーツのライブアルバム「キッチン・テープス」が録音された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

リリース40周年!松田聖子が歌う珠玉のクリスマスソング「金色のリボン」

若き日のサザンがそこにいる!羨ましいぐらいに青春してる「バラッド '77〜'82」

一発屋!? トニー・バジルとデヴィッド・ボウイの浅からぬカンケイ

ムーンライダーズ「マニア・マニエラ」1982年にCDだけがリリースされた先鋭的作品

中森明菜の著書「気になる視線 私をつかまえて」文章から垣間見える本気と二面性

ラストツアーの地はジャパン「はじめての追っかけ」お姉ちゃん篇

もっとみる≫

photo:Discogs

photo:AllMusic

「音楽批評なんてやって誰が読むの?」、「音楽なんて “感じる” ものなんだから小難しいこと言ってんじゃねえよ」という反知性主義こそがパンクなのだとしたら、そんなものは犬に食われてしまえ、そう思わせてくれる傑作ガチパンク映画に出会った。マイク・ミルズ監督の最新作『20センチュリー・ウーマン』だ。

1979年のサンタバーバラが舞台で、ドロシアという20年代生まれのお母さんと15歳の一人息子ジェイミーの関係を中心に、その二人を取り巻く間借人やら友達やらとの交流を通じて形成される(擬似)家族の物語。

その年その場所で、実際に鳴り響いたであろう(ポスト)パンクの名曲が映画全編を彩り、それがとにかくカッコ良い。トーキング・ヘッズの「心配無用のガヴァメント」がオープニングで聞こえてくる。いみじくもトランプ政権誕生と公開時期が重なったこともあって、かなりアイロニカルなメッセージ性を放っている。

この映画の最初の方で、ジェイミーとNYでパンクにかぶれた女写真家アビーの二人が、元祖ガールズパンクであるザ・レインコーツの「フェアリーテイル・イン・ザ・スーパーマーケット」を聴いている印象的なシーンがある。

部屋に入って来たドロシアが「下手と分かってやってるの?」と無慈悲にも問うと、アビーは「強い感情があれば技術は必要ない」と勇ましく答える。今回のコラムはこの何気ないシーンがミソだ。

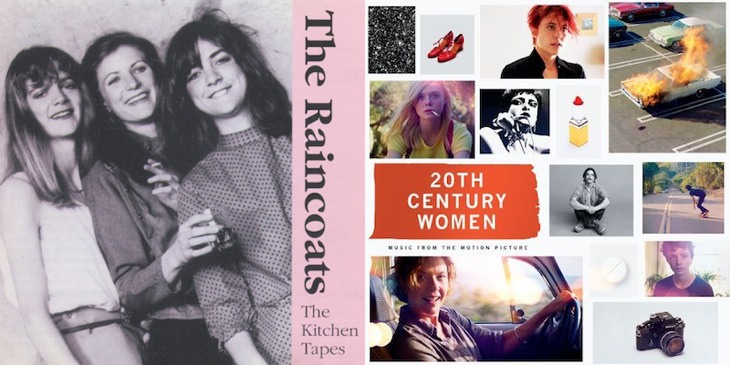

ザ・レインコーツには1983年に発表した『キッチン・テープス』というライブアルバムがあって、そのライナーノーツを書いているのがパンク論の名著『リップスティック・トレイセズ』の著者であるグリール・マーカスという人。

驚くことに、このマーカスが書いた文章に、『20センチュリー・ウーマン』は強く影響されていて、作品全体の思想的バックボーンにまでなったと、ミルズ自身が明らかにしている。

「非常に乏しい技術と結びついた巨大な感情から、その感情に見合った主要な問題を探すためより進歩した技術へ向かう運動」と、マーカスは持ち前の小難しい言い方で、「パンクのプロセス」を定義した。

この小難しい定義に感銘を受けたミルズは、自分の映画にそれをあてはめて以下のように語っている。「どの映画もある程度、自分探しにまつわる映画なんだと思う。どの登場人物も、自分にとってよりリアルな自分自身の生き方を理解しようとする。だからグリール・マーカスが定義したみたいに、僕の映画の登場人物たちもみな、パンクのプロセスを通過しているんだ」。

音楽からそのまま映画を作るのではなく、その音楽を論じた音楽批評から映画を作るという、すこし迂回したプロセスを本作は辿る。でもミルズは「言語化されたパンク」に意義を感じている。真の音楽批評というものが、パンクという本来言語化できない魂の揺らめきを伝え得ると信じている。そしてその言葉が、新たな閃きを生む。

「音楽批評なんてやって誰が読むの?」という最初の問いは残酷だ。普通の音楽ファンからすれば、批評言語なんて念仏同然なのかもしれない。とはいえ、マーカスによる『キッチン・テープス』論が、ミルズの『20センチュリー・ウーマン』に結実したのだとしたら、それが答えではないだろうか。

真の批評文は、真のアーティストの創造を刺激し得る。だから眠っている100人に読まれるより、目覚めている1人に読まれた方が遥かに意味がある時だってあるのだ。

やれバズっただ、RTだ、数の論理がこの世の中を支配している中で、真に読まれるべきもの、真に残るべきもの、真にパンクなものって何だろう、と色々考えさせられる映画だった。

とはいえ、バズったりRTされると嬉しいんですけどね。だって、人間だもの。

2017.07.13

1979年のサンタバーバラが舞台で、ドロシアという20年代生まれのお母さんと15歳の一人息子ジェイミーの関係を中心に、その二人を取り巻く間借人やら友達やらとの交流を通じて形成される(擬似)家族の物語。

その年その場所で、実際に鳴り響いたであろう(ポスト)パンクの名曲が映画全編を彩り、それがとにかくカッコ良い。トーキング・ヘッズの「心配無用のガヴァメント」がオープニングで聞こえてくる。いみじくもトランプ政権誕生と公開時期が重なったこともあって、かなりアイロニカルなメッセージ性を放っている。

この映画の最初の方で、ジェイミーとNYでパンクにかぶれた女写真家アビーの二人が、元祖ガールズパンクであるザ・レインコーツの「フェアリーテイル・イン・ザ・スーパーマーケット」を聴いている印象的なシーンがある。

部屋に入って来たドロシアが「下手と分かってやってるの?」と無慈悲にも問うと、アビーは「強い感情があれば技術は必要ない」と勇ましく答える。今回のコラムはこの何気ないシーンがミソだ。

ザ・レインコーツには1983年に発表した『キッチン・テープス』というライブアルバムがあって、そのライナーノーツを書いているのがパンク論の名著『リップスティック・トレイセズ』の著者であるグリール・マーカスという人。

驚くことに、このマーカスが書いた文章に、『20センチュリー・ウーマン』は強く影響されていて、作品全体の思想的バックボーンにまでなったと、ミルズ自身が明らかにしている。

「非常に乏しい技術と結びついた巨大な感情から、その感情に見合った主要な問題を探すためより進歩した技術へ向かう運動」と、マーカスは持ち前の小難しい言い方で、「パンクのプロセス」を定義した。

この小難しい定義に感銘を受けたミルズは、自分の映画にそれをあてはめて以下のように語っている。「どの映画もある程度、自分探しにまつわる映画なんだと思う。どの登場人物も、自分にとってよりリアルな自分自身の生き方を理解しようとする。だからグリール・マーカスが定義したみたいに、僕の映画の登場人物たちもみな、パンクのプロセスを通過しているんだ」。

音楽からそのまま映画を作るのではなく、その音楽を論じた音楽批評から映画を作るという、すこし迂回したプロセスを本作は辿る。でもミルズは「言語化されたパンク」に意義を感じている。真の音楽批評というものが、パンクという本来言語化できない魂の揺らめきを伝え得ると信じている。そしてその言葉が、新たな閃きを生む。

「音楽批評なんてやって誰が読むの?」という最初の問いは残酷だ。普通の音楽ファンからすれば、批評言語なんて念仏同然なのかもしれない。とはいえ、マーカスによる『キッチン・テープス』論が、ミルズの『20センチュリー・ウーマン』に結実したのだとしたら、それが答えではないだろうか。

真の批評文は、真のアーティストの創造を刺激し得る。だから眠っている100人に読まれるより、目覚めている1人に読まれた方が遥かに意味がある時だってあるのだ。

やれバズっただ、RTだ、数の論理がこの世の中を支配している中で、真に読まれるべきもの、真に残るべきもの、真にパンクなものって何だろう、と色々考えさせられる映画だった。

とはいえ、バズったりRTされると嬉しいんですけどね。だって、人間だもの。

2017.07.13

YouTube / theraincoats

YouTube / lupsycho6

Information

あなた