この日何の日?

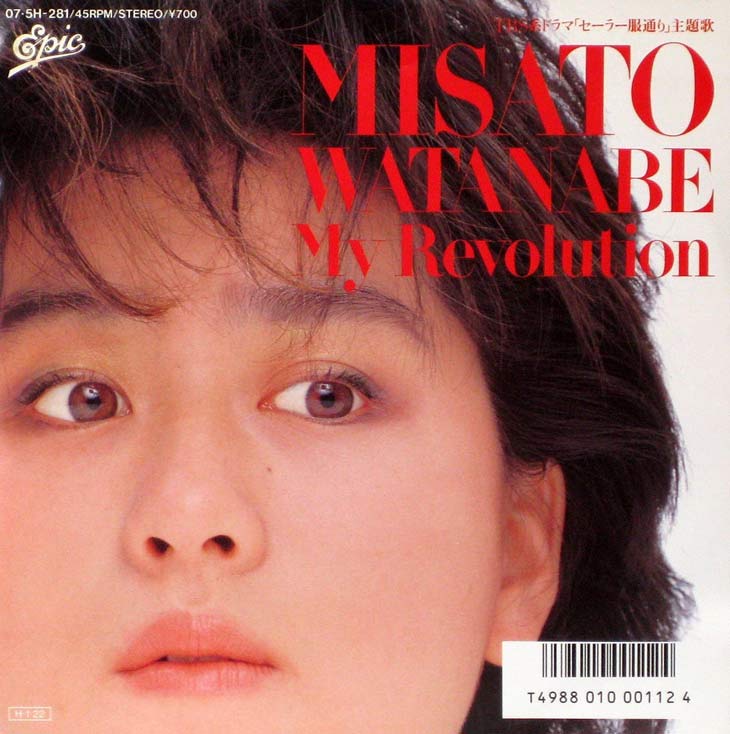

渡辺美里のシングル「My Revolution」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1986年のコラム

シン・リジィの酔いどれ詩人「フィル・ライノット」の魂よ永遠なれ!

受験シーズンの定番ソング? とんねるず「落ちて滑って不合格」

徳永英明のレイニーブルー、今も原宿に行くと耳の奥であのイントロが…

EPICソニー名曲列伝:渡辺美里「My Revolution」エピック黄金時代がやって来た!

マイ・レヴォリューション、次々と “10代初” を更新していった渡辺美里

全国ネットでローカル番組? NHK-FMリクエストアワーの珍盤コーナー

もっとみる≫

photo:SonyMusic

時は1986年の3月某日の早朝。今とは違い、とても汚く雑然としていた JR 品川駅の通路。大学の合格発表を見るために、大垣駅発の夜行列車に乗って、大阪からやって来た、浪人生の私の耳に飛び込んできた、あのイントロ――。

「♪タトタトタトタ トンタタッター タトタトタトタ トンタタッター フーウー フーウー……」

「あ、東京に住む時代がやってきた」「あ、日本に新しい時代がやってきた」―― と勝手に直感したのです。そして、その直感通り、私は東京の大学に入ることになり、そして、『My Revolution』が蹴り出した、80年代後半というキラキラした時代がやってきました。

私はあの『My Revolution』のイントロを「80年代最強イントロ」だと思うのです。とても無機質なテクノサウンドなのに、なぜか胸がキューっと締め付けられるあの感じが喚起されるのは、大阪から東京に生活拠点を移すという、個人的に、最もドラマティックなタイミングで耳にしたからだけではないと思います。

作曲は小室哲哉。その後、おびただしい数のヒット曲を、それこそ「量産」する小室哲哉ですが、個人的には、この曲が最高傑作だと思っています。一般には、曲の途中の転調にばかり注目が行きますが(=サビで「B」から「G#」に転調)、私が注目するのは歌い出しです。

「♪ さよなら Sweet Pain」はとてもゆったりした符割りなのに、その次の「♪ 頬づえついていた夜は昨日で」のところで、階段を転げ落ちるような符割りに転換するのが、当時(今でも)とても新しいと感じたのです。これぞ「新しい時代」の符割りだと思ったわけです。

しかし、曲全体ではなく、少なくともあの「最強イントロ」に関する限り、キーパーソンは編曲を手掛けた大村雅朗(おおむら・まさあき)になります。

『My Revolution』について、これも個人的には、編曲家・大村雅朗の最高傑作だと考えています。第2位は、大沢誉志幸『そして僕は途方に暮れる』でしょうか。そういえば『そして僕は途方に暮れる』も、無機質なテクノアレンジでありながら、なぜか胸がキューっと締め付けられる感じがしますね。

先ごろ、梶田昌史・田渕浩久『作編曲家 大村雅朗の軌跡 1951-1997』(DU BOOKS)という、画期的な書籍が発売されました。この本は不肖、私=スージー鈴木『1984年の歌謡曲』(イースト新書)と並んで、大村雅朗の多大な功績を再評価するキッカケとなる本でしょう。

その本の中に、この傑作イントロの制作プロセスに関する、渡辺美里自身による、驚くべきインタビュー発言がありました。音楽ファンの間では、完全主義者のイメージが強い大村雅朗ですが、あのイントロ、特に途中から入る高音女性コーラスは、偶然の産物だったと言うのです。

―― 大村さんはカッチリとしたスコアを書いて来たのでしょうか?

渡辺:いえ、スタジオで徐々に出来上がっていく感じでした。全体像が見えていく時にイントロのコードのフレーズができて、次に8分音符の “タトタトタト” っていうフレーズができていく時に、「すごくいいなぁ~」と思うと同時に、ファルセットで入っている「フーウー♪」の音が私の頭の中に聴こえてきたので、大村さんに「これ入れてみていい?」って聞いたら「いいよ、やってみて」って言ってくれて。でもやってみたら思いのほか高くて(笑)。なのでほんとにコーラスの人って感じで、自分がメロディとして歌うラインではなく、遠くでコーラスとして鳴らす感じになっています。それで大村さんも「いいんじゃない」って(梶田昌史・田渕浩久『作編曲家 大村雅朗の軌跡 1951-1997』・DU BOOKSより)

何と、あの強烈な印象を残すコーラスは、渡辺美里の偶然の提案であり、歌っているのも渡辺美里自身だったというのです。天才編曲家・大村雅朗が、丁寧に丁寧に準備した打ち込みテクノサウンドの上に、渡辺美里がその場でひらめいたメロディが乗る――「80年代最強イントロ」は必然と偶然のマリアージュだった!

そして、そんなマリアージュに加えてもう1つ。あのイントロが「80年代最強イントロ」となった理由として、あるコード進行のマジックがあったのです。

(続く)

※2017年8月19日に掲載された記事をアップデート

2019.01.22

「♪タトタトタトタ トンタタッター タトタトタトタ トンタタッター フーウー フーウー……」

「あ、東京に住む時代がやってきた」「あ、日本に新しい時代がやってきた」―― と勝手に直感したのです。そして、その直感通り、私は東京の大学に入ることになり、そして、『My Revolution』が蹴り出した、80年代後半というキラキラした時代がやってきました。

私はあの『My Revolution』のイントロを「80年代最強イントロ」だと思うのです。とても無機質なテクノサウンドなのに、なぜか胸がキューっと締め付けられるあの感じが喚起されるのは、大阪から東京に生活拠点を移すという、個人的に、最もドラマティックなタイミングで耳にしたからだけではないと思います。

作曲は小室哲哉。その後、おびただしい数のヒット曲を、それこそ「量産」する小室哲哉ですが、個人的には、この曲が最高傑作だと思っています。一般には、曲の途中の転調にばかり注目が行きますが(=サビで「B」から「G#」に転調)、私が注目するのは歌い出しです。

「♪ さよなら Sweet Pain」はとてもゆったりした符割りなのに、その次の「♪ 頬づえついていた夜は昨日で」のところで、階段を転げ落ちるような符割りに転換するのが、当時(今でも)とても新しいと感じたのです。これぞ「新しい時代」の符割りだと思ったわけです。

しかし、曲全体ではなく、少なくともあの「最強イントロ」に関する限り、キーパーソンは編曲を手掛けた大村雅朗(おおむら・まさあき)になります。

『My Revolution』について、これも個人的には、編曲家・大村雅朗の最高傑作だと考えています。第2位は、大沢誉志幸『そして僕は途方に暮れる』でしょうか。そういえば『そして僕は途方に暮れる』も、無機質なテクノアレンジでありながら、なぜか胸がキューっと締め付けられる感じがしますね。

先ごろ、梶田昌史・田渕浩久『作編曲家 大村雅朗の軌跡 1951-1997』(DU BOOKS)という、画期的な書籍が発売されました。この本は不肖、私=スージー鈴木『1984年の歌謡曲』(イースト新書)と並んで、大村雅朗の多大な功績を再評価するキッカケとなる本でしょう。

その本の中に、この傑作イントロの制作プロセスに関する、渡辺美里自身による、驚くべきインタビュー発言がありました。音楽ファンの間では、完全主義者のイメージが強い大村雅朗ですが、あのイントロ、特に途中から入る高音女性コーラスは、偶然の産物だったと言うのです。

―― 大村さんはカッチリとしたスコアを書いて来たのでしょうか?

渡辺:いえ、スタジオで徐々に出来上がっていく感じでした。全体像が見えていく時にイントロのコードのフレーズができて、次に8分音符の “タトタトタト” っていうフレーズができていく時に、「すごくいいなぁ~」と思うと同時に、ファルセットで入っている「フーウー♪」の音が私の頭の中に聴こえてきたので、大村さんに「これ入れてみていい?」って聞いたら「いいよ、やってみて」って言ってくれて。でもやってみたら思いのほか高くて(笑)。なのでほんとにコーラスの人って感じで、自分がメロディとして歌うラインではなく、遠くでコーラスとして鳴らす感じになっています。それで大村さんも「いいんじゃない」って(梶田昌史・田渕浩久『作編曲家 大村雅朗の軌跡 1951-1997』・DU BOOKSより)

何と、あの強烈な印象を残すコーラスは、渡辺美里の偶然の提案であり、歌っているのも渡辺美里自身だったというのです。天才編曲家・大村雅朗が、丁寧に丁寧に準備した打ち込みテクノサウンドの上に、渡辺美里がその場でひらめいたメロディが乗る――「80年代最強イントロ」は必然と偶然のマリアージュだった!

そして、そんなマリアージュに加えてもう1つ。あのイントロが「80年代最強イントロ」となった理由として、あるコード進行のマジックがあったのです。

(続く)

※2017年8月19日に掲載された記事をアップデート

2019.01.22

Apple Music

Information

あなた

おすすめのボイス≫

音楽的な要素はともかく、My Revolutionはイントロが最高ってずっと思ってました。

天才編曲家・大村雅朗のもう一つのマジックが気になる!!

天才編曲家・大村雅朗のもう一つのマジックが気になる!!

2017/08/21 17:41