この日何の日?

大貫妙子のアルバム「MIGNONNE」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1978年のコラム

筒美京平が生んだ “強気な野口五郎” 3部作、はじまりは「グッド・ラック」

子供たちに大人気!ピンク・レディー「透明人間」と「およげ!たいやきくん」

シチュエーション・コメディ「タクシー」やっぱり眩しかったアメリカのドラマ!

教養としてのポップミュージック【ドラムマシンの名曲 TOP10】テクノロジーは止まらない!

羽生結弦もむせび泣き、ゲイリー・ムーアは泣きのギターを顔で弾く!

ぎんざNOW!が教えてくれた「ショットガン」と「めんたいこ」の味

もっとみる≫

余裕がないと音楽活動はできない。そういうひとたちが作ってきたシティポップ

東京出身のミュージシャンの方々は、概して売れることに欲がないように見える。1970年代、80年代にデビューし、いまではビッグネームになっている大御所の方々の発言を聞いていると、「好きな音楽を好きなようにやっていて、気がついたら今がある」というニュアンスのトークが多いのだ。あまり、売れようと思ってものすごくがんばりました、という努力と根性を感じさせない。

もちろん、体育会系の人たちと違って、努力と根性を表面に見せない美学があるのは理解している。ただ、努力と根性が表に見えない理由には、1970年代に音楽活動を出来ていた東京の若者(2020年代の60〜70代)というのは、なんだかんだで経済的に余裕がある「ええとこのぼん」が多かった、というのもある。というよりも、経済的に余裕がないと音楽活動はできない。そういうひとたちが作ってきたのが、いま言われているシティポップだ。

1953年東京・杉並生まれの大貫妙子さんも、そのひとりだった。

売れる為にわかりやすく。大貫妙子、ソロ移籍第一弾のアルバム『MIGNONNE』

中学時代からFENを聴いていたという大貫妙子さんは、シュガー・ベイブ解散後、クラウンのPANAMレーベルから『Gray Skies』『SUNSHOWER』の2枚のアルバムを発表。クラウンとの契約が切れ、RVCに移籍し、ソロ3枚目、移籍第一弾のアルバムが『MIGNONNE』だ。

デビューアルバムの『Gray Skies』、『SUNSHOWER』を比較的自由に作っていたのとは違い、プロデューサーとして参画した小倉エージさん(1946年 / 兵庫県出身)に「君がいいと思っていても、より多くの人に受け入れてもらうためには、客観的な人の意見も聞く必要がある」と説得を受けながら制作したアルバムだ。売れるためにわかりやすく、と。

移籍契約時に、「売れるものをお願いします」と言われ、大貫さんは「はい、頑張ります」と答えたそう。「売れる」ことを考えなければならないというアルバムが『MIGNONNE』だった。ただし、期待に反してセールスは芳しくなかった。

ソロデビュー以降のアルバムから順番に『MIGNONNE』を聴いていると、それまでの2枚よりも、当時のニューミュージックに寄せた作りになったように思える。そのあたりが「わかりやすく」なのだろう。

アレンジはシュガー・ベイブ時代からの音楽仲間である坂本龍一さん(1952年 / 東京都出身)に加え、このアルバムでは新たに瀬尾一三さん(1947年 / 兵庫県出身)がそれぞれ半々で担当している。

メロディメーカーとしてはユーミンとは違う路線だけれど、勝るとも劣らないセンス。中学時代からFENを聴いていた大貫さんだから当然だが、洋楽の匂いのするメロディやコードは、当時の大衆には新しすぎた。

普遍的な日本のポップスとしての曲、それを表現するシンガーとしての大貫妙子

音の作り方が、それまでの作品よりも当時のニューミュージックに寄せており、シティポップ寄りのように聴こえる作品でもある。おそらく当時の売れ線を狙ったものだったのだろう。それでもなお、商業性よりも芸術性が高い作品が目立つ。大貫さんの少女のような清楚な独特の声質もあって、当時の商業的な、歌謡曲的な部分を併せ持つニューミュージックにはなりきれていない。もっとも、大貫さん自身は当時売れることに興味がなかった、という。

大貫さん自身は、「(直してくれる? の繰り返しの中で)メロディも歌詞も、それを書いたときの動機も情熱も、その中から失われていくようでした」と2006年のリイシュー盤のライナーノーツで語っている。小倉エージさんの狙いは、

「『ミニヨン』でいちばんのテーマとしたのは、アメリカ産のポップス寄りのアルバムをつくるのではなく、基本的にはシンガー=ソング・ライターとして普遍的な日本のポップスとしての曲、それを表現するシンガーとしての大貫妙子を誕生させることでした」

―― というものだったという。

売れる作品を作るには、わかりやすいことに加えて、多くの人に聴いてもらう機会を作ることが必要だが、少なくともわたしはリアルタイムの1978年当時、アルバム『MIGNONNE』や、シングル「じゃじゃ馬娘」をテレビやラジオで聴く機会には恵まれなかった。こういう雰囲気の音楽なら中1のころ、けっこう好きだったはずなのに。わたしが「大貫妙子」という名前を知ったのはこの2年後、中3で「CALNAVAL」を聴いたときが最初だった。

竹内まりやがカバーした「突然の贈りもの」

当時セールス的には芳しくなかったことは前述したとおり。ただ、『MIGNONNE』の収録曲には多くのアーティストにカバーされた楽曲もあり、後年になって再評価がされている。

ひとつは「突然の贈りもの」。奥田民生さんをはじめ数多くのカバーがあるが、代表的なのは1978年11月25日にデビューした竹内まりやさんのアルバム『BEGINNING』に収録されたバージョンだ。同一レーベルからのいわば競作に近い形。まりやさんがセンチメンタル・シティ・ロマンスとの共演で太陽の下のアメリカンな雰囲気を持つのに対し、大貫妙子さんは美しい月夜が似合う、大人の雰囲気を持つ。歌詞にある「甘く香る花束」の花の種類もきっと違うのでは、と思わせる。ふたりの年齢は1学年しか違わない。

竹内まりやさんはデビューにあたり、「この人たちに曲を書いてもらえるのなら、やってみてもいいと思います」と何人かのミュージシャンの名が載ったリストをRVCレコードの宮田茂樹さんに渡した。その中には大貫妙子さんの名もあったという。

他にも「横顔」はレーベルメイトでもあるEPOさんが1987年にカバーしている(『POPTRACKS』収録)。また、アイドルの徳丸純子さんも1983年にカバーしており、こちらはアイドルらしい切なさがあって良い仕上がり。

「海と少年」は矢野顕子さんが1986年に、槇原敬之さんが1998年にカバー。矢野顕子さんは前述の「突然の贈りもの」、「横顔」もカバーしている。

その他の作品も、時代に過度にすり寄らない作品が目立つ。このあたりが、小倉エージさんが意図した普遍的なポップスなのだろう。ただ、そのコンセプトは、1978年には新しすぎた。

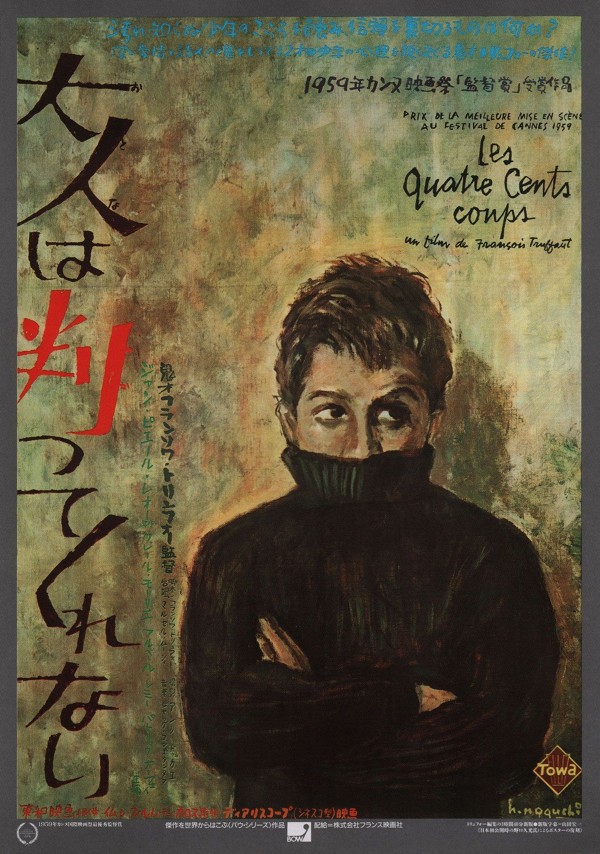

『MIGNONNE』のジャケットはフランソワ・トリュフォーの1959年映画、『大人は判ってくれない』がモチーフのように見える。大人は、というのは、周りの大人のこと? と思わず勘ぐってしまった。

少女のような大貫妙子さんの声を聴きながら、このジャケットを眺めると、好きなように音楽活動をしたかった彼女の気持ちを、半分押し込めている作品であることをわかってほしい、という主張を感じる。ジャケット写真のポーズを誰が決めたのかはわからないが、もし、ヨーロッパ映画が元来好きだったという彼女自身が決めたのであれば、そのアイデアにも拍手を送りたい。

アナタにおすすめのコラム

2022.12.03

Songlink

Information

あなた