この日何の日?

村上春樹が小説を書こうと思い立った日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1978年のコラム

ピンク・レディー「サウスポー」阿久悠と都倉俊一が土壇場で生み出した歌謡曲の最高峰

パンクキッズが宇宙人に恋をした ー パーティで女の子に話しかけるには

見たいテレビがあるんです!東京12チャンネルの「ロックおもしロック」

中学時代はKISSが全て、あまりのカッコ良さに理屈抜きで吹っ飛ばされた!

潮目が変わった1978年!キャンディーズの解散が渡辺プロに大きな影響を及ぼした?

キャンディーズの解散は “こっち側” にも興味を抱かせるインパクトをもっていた!

もっとみる≫

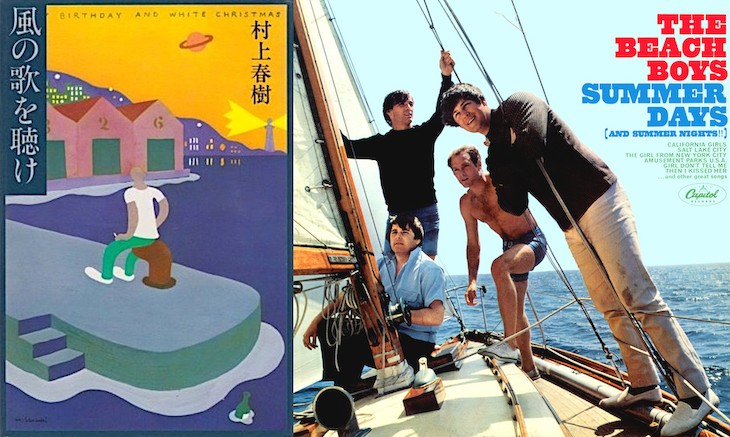

photo:Kodansha

photo:UNIVERSAL MUSIC

昔、一度だけ村上春樹サンをお見掛けしたことがある。

知人の編集者に連れられ、某鮨屋に入ったときのことだ。カウンターの向こうに、色の黒い、ラフな服装の人がいる。店の常連らしく、主人とネタについて何やら話し込んでいる。声が太く大きいので、聞き耳を立てなくても、自然と会話が耳に入ってくる。

「村上春樹サンですよ」

隣りの編集者が小声で教えてくれた。正直、抱いていたイメージと少し違った。もっと寡黙でインテリっぽい人を勝手に想像していたが、本物の村上サンはずっと若々しく精悍で、アウトドア系の人だった。考えたら、フルマラソンを3時間半で走る人がインドア系のはずがない。連れの人がちょっと意外だったが、これは書かないでおく。店で見かけた有名人のプライベートまで立ち入るのは野暮というものだ。

さて、今回は「黄金の6年間・村上春樹」編である。

黄金の6年間とは、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』が公開された1978年から、東京ディズニーランドが開園する83年までの6年間を指す。東京が最も面白く、猥雑で、エキサイティングだった時代である。

御多分に漏れず―― 村上春樹サンも黄金の6年間にとびきり面白い活動をされている。まず、第一に―― 村上サンが小説を書こうと思い立った年が、1978年である。ハルキストの人たちには有名な話だが、なんと日にちと時間まで特定されている。その辺りの詳細は、ご本人が書かれた『走ることについて語るときに僕の語ること』(文春文庫)に克明に記されているので、少し引用させてもらう。

“小説を書こうと思い立った日時はピンポイントで特定できる。1978年4月1日の午後一時半前後だ。その日、神宮球場の外野席で一人でビールを飲みながら野球を観戦していた。(中略)バットが速球をジャストミートする鋭い音が球場に響きわたった。ヒルトンは素速く一塁ベースをまわり、易々と二塁へと到達した。僕が「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ったのはその瞬間のことだ。晴れわたった空と、緑色をとり戻したばかりの新しい芝生の感触と、バットの快音をまだ覚えている。”

―― 名文である。野球の試合の描写と風景が綴られているだけなのに、不思議と筆者が小説を書こうと思い立った動機みたいなものが読み手にも伝わる。いい文章とはこういうものを指すのだろう。

そう、今日(2019年)4月1日は、今から41年前の1978年に、村上春樹サンが小説家への道を一歩踏み出した歴史的な日である。その年、ヤクルト・スワローズは球団創設以来初のリーグ優勝を成し遂げ、日本シリーズも制覇(第7戦で大杉のホームランを巡って阪急ブレーブスの上田監督が1時間19分もの抗議をしたあのシリーズですナ)したので―― つくづく巡り合わせというのは面白い。

当時、村上サンは千駄ヶ谷で「ピーター・キャット」なるジャズ喫茶を経営していた。翻訳家で文芸評論家の川本三郎サン曰く「スタン・ゲッツやビル・エヴァンスといった白人のジャズが流れ、猫のポスターが張ってあるような――」店だったという。場所柄、出版社や広告関係者たちの打ち合わせにも重宝され、村上龍サンや中上健次サンも常連だったとか。

あの日以来―― 村上サンは毎夜、店が終わった後、自宅に戻ってから1時間ほど、キッチンテーブルでコツコツと小説を書き溜めたという。処女小説が原稿用紙にしてわずか200枚ほどの分量ながら、一見ランダムな40もの断章から成り立つのは、そういうことである。

同年11月、村上サンは書き上げた小説を講談社の「第22回群像新人文学賞」に応募する。タイトルは『Happy Birthday and White Christmas』だった。そして、年が明けて1979年4月―― 群像編集部から連絡があり、同小説が受賞したことを知らされる。授賞式には、悩んだ末に青山の VAN で買ったオリーブ色のコットンスーツに、色褪せたコンバースの白いスニーカーを履いて出席した。あのヤクルト戦で「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ってから、ちょうど1年が経過していた。

7月、村上春樹サンにとって記念すべき初の単行本が出版される。タイトルは『風の歌を聴け』――。講談社の文芸図書第一出版部の要請で改題させられたという。今なら絶対に無理だろうが、当時の村上サンは思いのほか素直にそれに応じてくれたとか。新しいタイトルはトルーマン・カポーティの短編小説『最後の扉を閉めて』の一節から引用した。

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」

同小説はそんな一文から始まる。

ストーリーはあって、ないような―― 正直、読み進めているうちは最高に面白いが、読み終えると、一体何の話だったか他人に説明できない。恐ろしいことに、その現象はその後30数年間に渡り、村上作品の新作が出る度に繰り返されることになる。

個人的には、『風の歌を聴け』における最高の収穫は、作家デレク・ハートフィールドだと思う。

“僕は文章についての多くをデレク・ハートフィールドに学んだ。”―― そんな書き出しから始まるハートフィールドにまつわる逸話の数々は全てフェイクである。そのディテールの凝りようと言ったらない。

例えば、ハートフィールドの名言を紹介した後で、(「気分が良くて何が悪い?」1936年)と、出展元と発表年まで入れる凝りようだ。

極めつけは「あとがき」でも、ハートフィールドのエピソードを紹介している点。さすがに編集部から「あとがきくらい真面目にやれ」と言われたそうだが、タイトルは直しても、こちらは直さなかったそう。

要するに―― 村上サンはユーモリストなのだ。それが最も小説に反映されるのが、村上作品には欠かせない “比喩” の類いだろう。それらは独創的で、唯一無二で、面白い。例えば、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には―― “ウェイターがやってきて宮廷の専属接骨医が皇太子の脱臼をなおすときのような格好でうやうやしくワインの栓を抜き、グラスにそそいでくれた。”―― なんて比喩が登場するが、もう最高だ。

それなのに―― それなのに、である。

1981年に大森一樹監督によって映画化された『風の歌を聴け』は、極めて正直な作品だった。いや、誤解なきよう、それは褒めているワケではない。まだ “原作レイプ” と言われようが、監督が好き勝手に脚色してくれた方が諦めもつくというもの。

何せ、大森監督は同小説の―― “一夏中かけて、僕と鼠はまるで何かに取り憑かれたように25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干し、「ジェイズ・バー」の床いっぱいに5センチの厚さにピーナツの殻をまきちらした。” の比喩の部分をストレートに解釈し、本当にバーの床いっぱいにピーナツの殻をまきちらしたのだ。正直すぎるにも程がある!

―― それがトラウマになったかは知らないが、以降、村上春樹サンは自身の長編小説の映画化に消極的になった。一応、同郷の中学の後輩にあたる大森監督を立てて、表向き同映画への批判は避けているが、心の奥底ではきっと――「監督、それ比喩だよっ」って叫んでいたに違いない。

もっとも、原作から離れて、純粋に ATG作品として映画を見れば、実はそんなに悪くない。ヒロインの真行寺君枝サンは可愛いし、小林薫サンは原作の「僕」とは違うけど、既に役者としての味を見せてくれるし、何より―― 劇中にかかるザ・ビーチ・ボーイズの「カリフォルニア・ガールズ」が抜群にいい。以下は小説の中の村上春樹サンの訳である。

Well East coast girls are hip(イースト・コーストの娘はイカしてる)

I really dig those styles they wear(ファッションだって御機嫌さ)

And the Southern girls with the way they talk(サウスの女の子の歩き方、しゃべり方……)

They knock me out when I'm down there(うん、ノックダウンだね)

―― 聞くところによると、映画は主題歌の楽曲使用料に多額の予算が割かれ、肝心の製作費がひっ迫したそう。それも、村上春樹サンがほんの軽い気持ちで、小説に同曲を載せたからである。そして、どこまでも正直な大森監督なのだ。

さて、『風の歌を聴け』で一躍注目される存在となった村上サンは、翌80年、その続編とも言うべき2作目の小説『1973年のピンボール』を発表すると、一気に活動の幅を広げる。81年には、フィッツジェラルドの翻訳本を手掛け、村上龍サンと対談し(『ウォーク・ドント・ラン』)、糸井重里サンとの共著『夢で会いましょう』を上梓して、先の映画『風の歌を聴け』に協力するという広角打法を披露。

更にジャズ喫茶「ピーター・キャット」を人に譲り、82年になると念願の専業作家に。その勢いで初期3部作の完結編である『羊をめぐる冒険』を発表、野間文芸新人賞を受賞する。

そして83年―― 2冊の短編集と1冊の翻訳本、それに安西水丸サンとの共著で単行本『象工場のハッピーエンド』を出版。更にこれらと並行して、後に『村上朝日堂』として出版されるエッセイを『日刊アルバイトニュース』に連載する――。

―― とまぁ、黄金の6年間の村上春樹サンは、85年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』以降の大作家先生になる直前の、比較的フットワークが軽かった時期。様々なコラボが実現し、時に本人にとって必ずしも満足のいかない作品も世に出たかもしれないが―― それはそれで面白かったはず。

青山や千駄ヶ谷を歩けば、普通に村上春樹サンと出会えたかもしれない黄金の6年間――。

生「やれやれ」が聞けたかもしれない青春時代である。

2019.04.01

知人の編集者に連れられ、某鮨屋に入ったときのことだ。カウンターの向こうに、色の黒い、ラフな服装の人がいる。店の常連らしく、主人とネタについて何やら話し込んでいる。声が太く大きいので、聞き耳を立てなくても、自然と会話が耳に入ってくる。

「村上春樹サンですよ」

隣りの編集者が小声で教えてくれた。正直、抱いていたイメージと少し違った。もっと寡黙でインテリっぽい人を勝手に想像していたが、本物の村上サンはずっと若々しく精悍で、アウトドア系の人だった。考えたら、フルマラソンを3時間半で走る人がインドア系のはずがない。連れの人がちょっと意外だったが、これは書かないでおく。店で見かけた有名人のプライベートまで立ち入るのは野暮というものだ。

さて、今回は「黄金の6年間・村上春樹」編である。

黄金の6年間とは、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』が公開された1978年から、東京ディズニーランドが開園する83年までの6年間を指す。東京が最も面白く、猥雑で、エキサイティングだった時代である。

御多分に漏れず―― 村上春樹サンも黄金の6年間にとびきり面白い活動をされている。まず、第一に―― 村上サンが小説を書こうと思い立った年が、1978年である。ハルキストの人たちには有名な話だが、なんと日にちと時間まで特定されている。その辺りの詳細は、ご本人が書かれた『走ることについて語るときに僕の語ること』(文春文庫)に克明に記されているので、少し引用させてもらう。

“小説を書こうと思い立った日時はピンポイントで特定できる。1978年4月1日の午後一時半前後だ。その日、神宮球場の外野席で一人でビールを飲みながら野球を観戦していた。(中略)バットが速球をジャストミートする鋭い音が球場に響きわたった。ヒルトンは素速く一塁ベースをまわり、易々と二塁へと到達した。僕が「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ったのはその瞬間のことだ。晴れわたった空と、緑色をとり戻したばかりの新しい芝生の感触と、バットの快音をまだ覚えている。”

―― 名文である。野球の試合の描写と風景が綴られているだけなのに、不思議と筆者が小説を書こうと思い立った動機みたいなものが読み手にも伝わる。いい文章とはこういうものを指すのだろう。

そう、今日(2019年)4月1日は、今から41年前の1978年に、村上春樹サンが小説家への道を一歩踏み出した歴史的な日である。その年、ヤクルト・スワローズは球団創設以来初のリーグ優勝を成し遂げ、日本シリーズも制覇(第7戦で大杉のホームランを巡って阪急ブレーブスの上田監督が1時間19分もの抗議をしたあのシリーズですナ)したので―― つくづく巡り合わせというのは面白い。

当時、村上サンは千駄ヶ谷で「ピーター・キャット」なるジャズ喫茶を経営していた。翻訳家で文芸評論家の川本三郎サン曰く「スタン・ゲッツやビル・エヴァンスといった白人のジャズが流れ、猫のポスターが張ってあるような――」店だったという。場所柄、出版社や広告関係者たちの打ち合わせにも重宝され、村上龍サンや中上健次サンも常連だったとか。

あの日以来―― 村上サンは毎夜、店が終わった後、自宅に戻ってから1時間ほど、キッチンテーブルでコツコツと小説を書き溜めたという。処女小説が原稿用紙にしてわずか200枚ほどの分量ながら、一見ランダムな40もの断章から成り立つのは、そういうことである。

同年11月、村上サンは書き上げた小説を講談社の「第22回群像新人文学賞」に応募する。タイトルは『Happy Birthday and White Christmas』だった。そして、年が明けて1979年4月―― 群像編集部から連絡があり、同小説が受賞したことを知らされる。授賞式には、悩んだ末に青山の VAN で買ったオリーブ色のコットンスーツに、色褪せたコンバースの白いスニーカーを履いて出席した。あのヤクルト戦で「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ってから、ちょうど1年が経過していた。

7月、村上春樹サンにとって記念すべき初の単行本が出版される。タイトルは『風の歌を聴け』――。講談社の文芸図書第一出版部の要請で改題させられたという。今なら絶対に無理だろうが、当時の村上サンは思いのほか素直にそれに応じてくれたとか。新しいタイトルはトルーマン・カポーティの短編小説『最後の扉を閉めて』の一節から引用した。

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」

同小説はそんな一文から始まる。

ストーリーはあって、ないような―― 正直、読み進めているうちは最高に面白いが、読み終えると、一体何の話だったか他人に説明できない。恐ろしいことに、その現象はその後30数年間に渡り、村上作品の新作が出る度に繰り返されることになる。

個人的には、『風の歌を聴け』における最高の収穫は、作家デレク・ハートフィールドだと思う。

“僕は文章についての多くをデレク・ハートフィールドに学んだ。”―― そんな書き出しから始まるハートフィールドにまつわる逸話の数々は全てフェイクである。そのディテールの凝りようと言ったらない。

例えば、ハートフィールドの名言を紹介した後で、(「気分が良くて何が悪い?」1936年)と、出展元と発表年まで入れる凝りようだ。

極めつけは「あとがき」でも、ハートフィールドのエピソードを紹介している点。さすがに編集部から「あとがきくらい真面目にやれ」と言われたそうだが、タイトルは直しても、こちらは直さなかったそう。

要するに―― 村上サンはユーモリストなのだ。それが最も小説に反映されるのが、村上作品には欠かせない “比喩” の類いだろう。それらは独創的で、唯一無二で、面白い。例えば、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には―― “ウェイターがやってきて宮廷の専属接骨医が皇太子の脱臼をなおすときのような格好でうやうやしくワインの栓を抜き、グラスにそそいでくれた。”―― なんて比喩が登場するが、もう最高だ。

それなのに―― それなのに、である。

1981年に大森一樹監督によって映画化された『風の歌を聴け』は、極めて正直な作品だった。いや、誤解なきよう、それは褒めているワケではない。まだ “原作レイプ” と言われようが、監督が好き勝手に脚色してくれた方が諦めもつくというもの。

何せ、大森監督は同小説の―― “一夏中かけて、僕と鼠はまるで何かに取り憑かれたように25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干し、「ジェイズ・バー」の床いっぱいに5センチの厚さにピーナツの殻をまきちらした。” の比喩の部分をストレートに解釈し、本当にバーの床いっぱいにピーナツの殻をまきちらしたのだ。正直すぎるにも程がある!

―― それがトラウマになったかは知らないが、以降、村上春樹サンは自身の長編小説の映画化に消極的になった。一応、同郷の中学の後輩にあたる大森監督を立てて、表向き同映画への批判は避けているが、心の奥底ではきっと――「監督、それ比喩だよっ」って叫んでいたに違いない。

もっとも、原作から離れて、純粋に ATG作品として映画を見れば、実はそんなに悪くない。ヒロインの真行寺君枝サンは可愛いし、小林薫サンは原作の「僕」とは違うけど、既に役者としての味を見せてくれるし、何より―― 劇中にかかるザ・ビーチ・ボーイズの「カリフォルニア・ガールズ」が抜群にいい。以下は小説の中の村上春樹サンの訳である。

Well East coast girls are hip(イースト・コーストの娘はイカしてる)

I really dig those styles they wear(ファッションだって御機嫌さ)

And the Southern girls with the way they talk(サウスの女の子の歩き方、しゃべり方……)

They knock me out when I'm down there(うん、ノックダウンだね)

―― 聞くところによると、映画は主題歌の楽曲使用料に多額の予算が割かれ、肝心の製作費がひっ迫したそう。それも、村上春樹サンがほんの軽い気持ちで、小説に同曲を載せたからである。そして、どこまでも正直な大森監督なのだ。

さて、『風の歌を聴け』で一躍注目される存在となった村上サンは、翌80年、その続編とも言うべき2作目の小説『1973年のピンボール』を発表すると、一気に活動の幅を広げる。81年には、フィッツジェラルドの翻訳本を手掛け、村上龍サンと対談し(『ウォーク・ドント・ラン』)、糸井重里サンとの共著『夢で会いましょう』を上梓して、先の映画『風の歌を聴け』に協力するという広角打法を披露。

更にジャズ喫茶「ピーター・キャット」を人に譲り、82年になると念願の専業作家に。その勢いで初期3部作の完結編である『羊をめぐる冒険』を発表、野間文芸新人賞を受賞する。

そして83年―― 2冊の短編集と1冊の翻訳本、それに安西水丸サンとの共著で単行本『象工場のハッピーエンド』を出版。更にこれらと並行して、後に『村上朝日堂』として出版されるエッセイを『日刊アルバイトニュース』に連載する――。

―― とまぁ、黄金の6年間の村上春樹サンは、85年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』以降の大作家先生になる直前の、比較的フットワークが軽かった時期。様々なコラボが実現し、時に本人にとって必ずしも満足のいかない作品も世に出たかもしれないが―― それはそれで面白かったはず。

青山や千駄ヶ谷を歩けば、普通に村上春樹サンと出会えたかもしれない黄金の6年間――。

生「やれやれ」が聞けたかもしれない青春時代である。

2019.04.01

Apple Music

YouTube / J0film

Information

あなた