この日何の日?

金子正次の主演映画「竜二」が劇場公開された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1983年のコラム

オリーブ少女の憧れ。ニック・ヘイワードこそ理想のボーイフレンド!

松田聖子「蒼いフォトグラフ」松本隆が描く “風街発横浜” の風情

胸キュンドラマ「青が散る」主題歌、松田聖子が描いてみせた “蒼い” 青春の光と影

追悼:エディ・ヴァン・ヘイレン、クイーンのブライアン・メイとビッグな共演!

インディーズの襲来!ナゴムレコード主宰者 “ケラ” 率いる有頂天の音楽性とは?

恋するハートの疾走感!小泉今日子「艶姿ナミダ娘」に詰まっている17歳のリアル

もっとみる≫

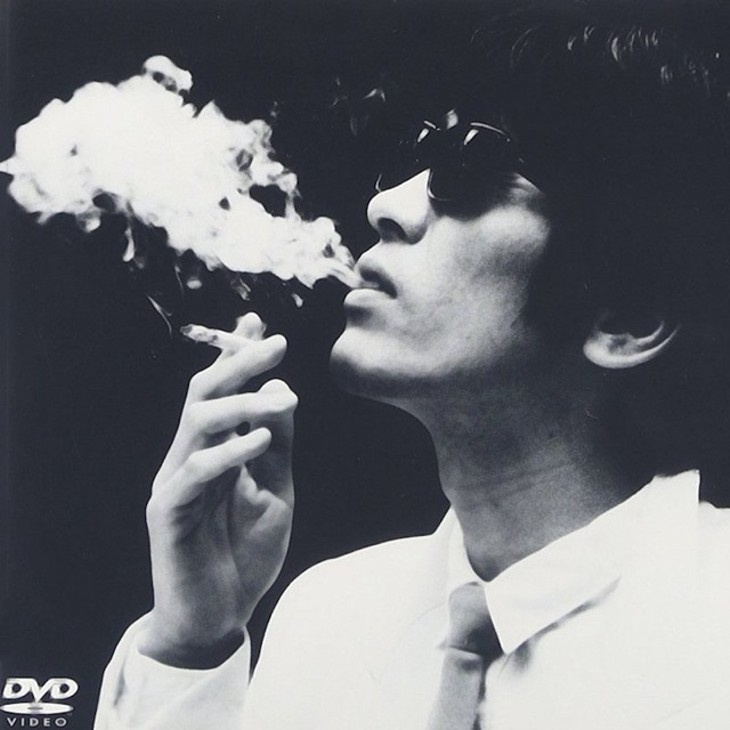

奇しくも同じ命日、松田優作と金子正次

33歳という若さで癌のためこの世を去った俳優、金子正次。

彼の唯一の主演作品『竜二』は松田優作、萩原健一という、男が惚れる日本を代表する2人のアクターの力添えもあって、公開年に数々の賞に輝き、今なお多くのファンに語り継がれている。

この映画が封切りされたのが、1983年10月29日。金子は、その1週間後の11月6日にこの世を去ってしまった。奇しくも盟友、松田優作と同じ命日。松田はこの6年後、89年に鬼籍の人となる。

スタッフの手弁当で撮影がスタートしたというこの作品。その配給先を探すために奔走したのは松田優作。また、金子が主題歌に「ララバイ」を使用することを萩原に依頼したところ、自主制作にも関わらず、二つ返事で快諾したという。

日常に寄り添って描かれたやくざ映画「竜二」

公開された劇場は新宿東映ホール2。確か50人も入れば満席になる小さな劇場だ。『竜二』の舞台となる歌舞伎町から少し離れた劇場に僕はなぜ足を運んだのだろう。それはおそらく、映画の触れ込みであった、或る言葉からだったと思う。

「やくざ映画のニューウェイブ」

『竜二』がなぜこのように形容されたのか。その要因は、やくざ映画の派手なアクションや銃撃戦を一切排除したことにもあるだろう。作中では、歌舞伎町のどんより曇った空を背景に、どうすることもできない現実と向き合う主人公・竜二と周囲の人々の心情を細やかに描いている。

つまり、観る者にとって非日常的な演出が常であったやくざ映画が、ぐっと僕らの日常に寄り添って描かれたのである。

やくざにもなれず、堅気にも戻れない焦燥感

この映画には3つの視点がある。

娘と妻のため堅気になるものの、慣れない生活の息苦しさとやるせなさから稼業に戻る竜二。極道の世界を昇っていくやくざ、竜二の舎弟のひろし(北公次)。堕ちてゆくやくざ、同じく舎弟の直(桜金造)。

3人は互いを思いながらも宿命とも言える道をそれぞれ歩んでいく。そこには切なさしか残らない。

この切なさがニューウェイブと呼べるものなのか、当時15の僕には映画の本質などもちろん分かる訳もなかった。でも、今まで人生の中で何度も何度も、繰り返してこの映画を観た理由は、この切なさこそが、僕が音楽に求めていたことだったからだと思う。

ロックという音楽の切なさ… それは、なりたくてもなれないものへの憧憬であり、無理だと分かっていても、向こう見ずに突き進まなくてはならない衝動だったりする。

親や学校に対する反逆から始まった50年代のロックンロールは、60年代、70年代になると反逆の矛先が世の中や政治へと変わっていく。それでもその本質は変わらない。そこに漂う切なさに僕らは酔っていた。

同じように、竜二にはやくざとして大成できず、ましてや堅気にも戻れない焦燥感があり、僕の中では自分自身がロックから感じ取った切なさと重なっている。

エンドロールと共に流れる主題歌、萩原健一の歌う「ララバイ」

この映画の有名なラストシーン。商店街の特売に並ぶ妻(永島暎子)と娘。それを苦々しい表情で遠目に見つめる竜二。妻は竜二の表情からすべてを悟り、娘に「おばあちゃんとこ帰ろうか」と言う…。

それまでの自分、これからの自分。どうすることもできない切なさの中で、スクリーンはネオン煌めく歌舞伎町を闊歩する白いスーツの竜二を映す。そして、ショーケンの「ララバイ」がエンドロールと共に流れる。

その無邪気な 澄んだ瞳

夢見ている 幼ない子

元気でいるかい 友達いるかい

せめて お前に

My Baby Lulla-By

80年代の新宿には、染み込むような人情があり、どうすることもできない現状の中であがく人々のドラマが色濃く残っていた。

欲望が渦を巻きネオンがきらめく歌舞伎町は僕らが想起するニューウェイブという言葉には程遠い印象だった。そして、その切なさの中で当たり前のように生きている人が大勢いた。この当たり前を描くことこそが、やくざ映画のニューウェイブだったのかもしれない。

あの日、新宿東映ホール2に足を運んだ時、金子正次はこの世にいなかった。劇場で僕が最初に見たものは金子の訃報を知らせる張り紙に書かれた言葉だった。

「金子正次の竜二は永遠に不滅です」

あなたのためのオススメ記事

※2018年3月13日、2018年11月6日に掲載された記事をアップデート

2020.10.29

YouTube / graboids001

Apple Music

Information

あなた