この日何の日?

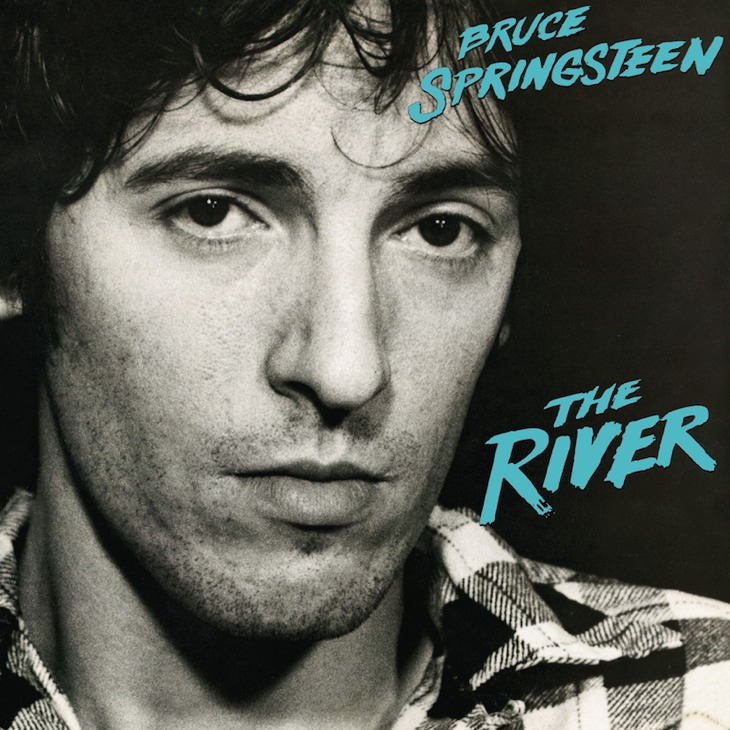

ブルース・スプリングスティーンのアルバム「ザ・リバー」が米国でリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1980年のコラム

まさかの出入禁止!ユーミンに怒られた「ワンダフルcha-cha」制作顛末

クール&ザ・ギャングとEW&F、ゆずとコブクロって全然違うでしょ!?

ディスコブームの終焉… その時アース・ウィンド・アンド・ファイアーはどうした?

誰よりもブルース・スプリングスティーン自身が抱えていた “満たされない心”

たった半年で何が起こったのか?RCサクセションの大爆発を捉えた激熱ライブがついに公開!

U2のデビューアルバム「BOY」音楽に対する純粋でひたむきな情熱は誰にも負けない

もっとみる≫

photo:FANART.TV

30歳を迎えようとしていたブルース・スプリングスティーンの心情

ブルース・スプリングスティーンの名曲「ザ・リバー」の舞台は、アメリカのどこにでもある小さな田舎町だ。学校も教会もスーパーマーケットも消防署も、狭い区域にすべて集まっている。白人だけでなく黒人も暮らしており、人種間の軋轢も少なからずある。小さな町には、今も昔も、それぞれに小さな世界が存在している。そして、若者は父親の跡を継ぐように育てられる。

実際、ブルース・スプリングスティーンが育ったのも、そういう小さな町だった。彼はそんな慣習に反抗し、町を出ることを夢見た。そして、『ボーン・トゥ・ラン』の成功により、その夢は叶うこととなった。

「いつの日か、いつかはわからないけれど、僕らが本当に望んでいる場所へ辿り着こう」

ブルース・スプリングスティーンは「ボーン・トゥ・ラン」の中でそう歌っている。そして、その目的が果たされるまでは走りつづけるのだと。

ところが、いくら車を走らせても、目に映るのは同じような風景だった。そこには、かつて自分が暮らしていたような町があり、同じように退屈な日常が存在していた。そして、はたと気づくのだ。町の外に夢の世界など存在しなかったのだと。もう自分は若くはないのだと。

ブルース・スプリングスティーンもまた、30歳を迎えようとしていた。

妹一家の境遇がインスピレーションに。「ザ・リバー」で歌われる現実とは?

こうした背景に加え、妹一家を襲った不況と生活苦が大きなインスピレーションとなり、「ザ・リバー」は書かれた。この歌は、アメリカの多くの若者が大人になって初めて直面する現実を描いている。それは、田舎町で暮らす若い男女の典型的な物語とも言える。そんな彼らが、いつの時代もアメリカの底辺を支えているのだ。

主人公の男は、高校生のときにメアリーと知り合い恋仲になる。この時、メアリーは17歳だった。主人公は兄の車を借りると、緑の野原を抜けて、彼女と2人でよく川まで泳ぎに出かけた。

しばらくすると、メアリーは妊娠。2人は彼女の19歳の誕生日に結婚する。結婚式も花もウェディングドレスもなく、手元にあるのは労働組合の組合委員証だけだった。その夜、2人は車で川まで出かけ、泳いだ。

主人公は建設会社に職を得たが、ほどなくして不況の波がやって来た。近頃はたいして仕事もない。暗いトーンが曲を支配し、スプリングスティーンが思い詰めたような声でこう囁く。

かつては大切だと思っていたことが

中空に浮かんでは虚しく消えていくようだ

でも、俺はそれに気づかないふりをし

メアリーも気にしてないように振る舞っている

なぜなら、それが彼らの守るべき日常だからだ。でも、夜になると、過去が主人公に問いかける。楽しかった頃の想い出が蘇ってくる。それはまるで呪いのように主人公を苦しめる。

主人公の涙は涸れてしまったのか? それともなにかを乗り越えたのか?

ここでスプリングスティーンは、この歌のもっとも重要なヴァースを口にする。

叶えられなかった夢は偽りなのか?

それとも、もっと悪いものなのか?

俺を川へ向かわせてしまうほどに

川はもう干上がっていると知っているのに

主人公の悲しみが伝わってきて、胸を掻きむしられる。でも、おそらく彼は涙を流していない。彼の涙は涸れてしまったのだろうか? それとも、彼はなにかを乗り越えたのだろうか?

僕がこの歌を聴いたのは15歳のとき、1985年の春だった。それは横浜市のはずれで暮らす高校生の心にも響く物語だった。言葉にならないほどリアルで、「いつか自分もこんな風に感じる日が来るんだ」と思った。

なぜそんな風に思ったのかはわからない。でも、音楽とは、時にそういうものなのだろう。「ザ・リバー」の世界が僕の心象風景と重なり、この歌は僕の歌になったのだ。

ブルース・スプリングスティーンの妹は、この曲を初めて聴いたとき楽屋を訪れ、「あれはあたしの人生だわ」と言って兄を抱きしめたという。そのときのことをスプリングスティーンはこんな風に語っている。

「給料のいい仕事を失った義弟が生き延びるために愚痴もこぼさず懸命に働く姿を、俺は見ていた。(妹の言葉は)今でも俺にとって最高の批評だ。俺の美人の妹。たくましく、へこたれないKマートの店員。妻であり、三児の母。彼女は俺が全力で逃げ出した人生を、しっかりとつかんで生きている」

※2017年4月3日、2020年10月17日に掲載された記事のタイトルと見出しを変更

あなたのためのオススメ記事

2022.10.17

Songlink

Information

あなた