この日何の日?

浜田省吾のシングル「風を感じて」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1979年のコラム

夏のリゾート音楽の元祖は高中正義!山下達郎でもサザンでもチューブでもない

僕のファーストキッスは、ラヴィン・ユー・ベイビー!

志磨遼平からのデヴィッド・ボウイ、時代を超えて受け継がれるロックスターの表現

ハマショーで風を感じて、自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

鮮やかに変貌する水中花 — 大女優・松坂慶子 黄金の6年間

ウォークマン誕生!エンタメ企業としてのソニーを考える ー 井深大・盛田昭夫 篇

もっとみる≫

OSAKA TEENAGE BLUE 1980~vol.15

■ 浜田省吾『風を感じて Easy to be happy』

作詞:浜田省吾・三浦徳子

作曲:浜田省吾

編曲:水谷公生

1979年7月1日

1979年春。中1になったのを機に、僕は塾に行くことにした。兄貴も通っていた塾だ。

その塾は、近所の商店街にある小さな美容院の2階に教室があり、いや、教室といっても6畳くらいの普通の和室に長テーブルが2つ。そこに生徒6人が3人ずつ分かれて、座布団に座る。塾というより寺子屋とでもいった雰囲気だ。

と、ここまでは、当時の大阪にありがちな普通の塾なのだが、この塾に関しては、少々風変わりなことがいくつかあって――。

まずはその名前――「大日本帝國文華學院」=だいにっぽん・ていこく・ぶんか・がくいん。

といっても、右がかった思想で運営された塾ではなく、単に先生による一種の洒落なのだが、なぜそんな変わった名前にしたのか、その根拠、そのセンスがまず、よく分からない。

自分の塾にそんな名前をつけ、「學長」と自称する先生自身も、もちろん風変わりな人だった。

京都大学を卒業したにもかかわらず、会社員にならず、もちろん実家の美容院も継がず、独身を貫き、この塾と、お寺のお坊さんの仕事で生計を立てているというから、謎が深い。というか、お坊さんというあたりが、いよいよ分からない。

さらには、狭い部屋で中学生6人を相手にしているにもかかわらず、授業中、缶入りピースを吸いまくる。部屋の中は始終モクモクと煙に溢れている。

――と、ここまでを読んで、そんな不穏な塾に、僕が送り込まれることなった理由を疑問に思う人も多いだろうが、我が街でそれなりに長く続いている塾で、意外にも評判もよく、つまりは「変わった塾、変わった先生やけど、そこに通(かよ)たら、勉強ができるようになる」と思われていたのだ。

とにもかくにも、中1になった僕は「大日本帝國文華學院」に通うこととなった。そこで先生、いや「學長」による授業の進め方に、僕はたびたび面食らうことになる。

忘れられないのは、いちばん最初の英語の授業でのことだ。

「This is a penを訳しなさい」

ちょっと前に流行っていたドリフターズのギャグも思い出しながら、僕は答えた――「これはペンです」。

すると先生は問い直す――「正解は……それだけか?」

意味が分からず、僕がモゴモゴしていると、先生がさらに問うてくる――「お前は普通、そんな言葉遣いするんか?」

僕は、とっさに「これはペンや」と返してみた。残りの生徒が一斉に笑った。

「それも正解!」

と先生が言う。笑いながら僕を小馬鹿にしていた生徒たちが驚く。

「何で標準語で答えなあかんねん? 何で英文和訳になると、途端に東京弁になんねん? そんなん差別とちゃうんか?」

僕も残りの生徒も、急激な展開に付いていけない。

「あとな、『This is a pen』っていう状況を考えてみい。『これはペンや』って、どんな状況で言うと思う?」

と先生が問うてくる。調子のいい他の生徒が応える。

「ボールペン2本使(つこ)て、うどん食べ始めようとしてるとき」

「そうそう! って、そんなやつおるかい!(笑)」

先生のツッコミに一同、笑いに包まれる。先生が続ける。

「でも、ペンなんて普通間違えへんけど、箸とペンを間違えるアホが仮におったとして、そんなときに『これはペンや! 箸とちゃう!』って言うんやろな」

今度は一同、納得し始める。先生、さらに続ける。

「だから、ペンであることを強調する言い方が自然やな。ということは、『これはペンです』でもええけど、『これはペンや』も正解。でもいちばんの正解は……『これはペンやがなぁぁ!』」

ここまで来ると、英語の初回授業にもかかわらず、僕も含めた生徒一同は、大爆笑しながら、先生のとりこになり始める。

さらに数学の授業において、この塾の個性はより濃く発揮された。

先生は、たまに激怒することがある。生徒に、というより、学校で行われている表面的な教え方に。僕が、先生のカミナリを落とすのを初めて見たのは、他の生徒がこう言ったときだ。

「分数の割り算は、割る方の分数を反対にしてかけるんです」

「アホかーーー!!」

教室が静まり返った。

「そういうことを信じてると、いつまでも数字に使われるぞ。ちゃうねん、数字を使いこなす側に立つねん」

と言いながら突然、珍説をぶち始める。

「割り算なんかは、今日を限りに忘れてしまいなさい。俺に言わせれば―― 割り算は分数や」

と言いながら、その「割り算無用論」を、目の前のわら半紙を使って説明し始める。

「そもそも割り算の記号『÷』を見てみい。これ、分数のことやろ?」

確かにそうだ。でも、だからといって、小学校から習い続けてきた割り算を忘れていいものか。

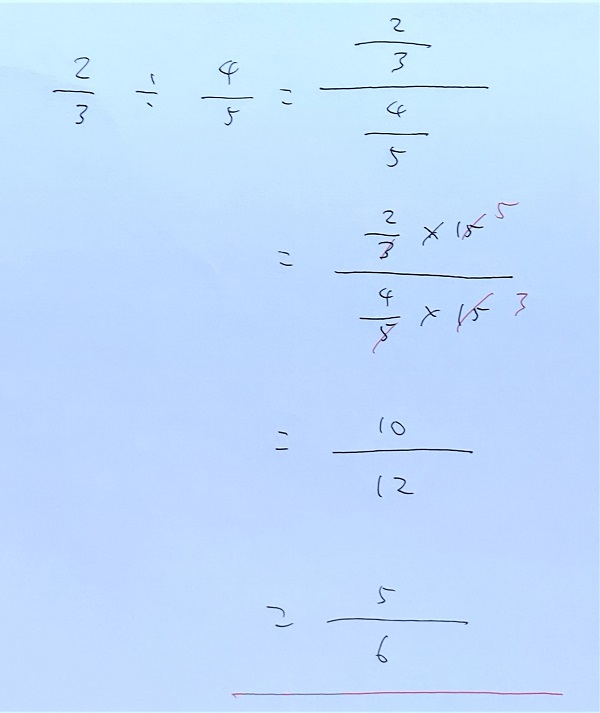

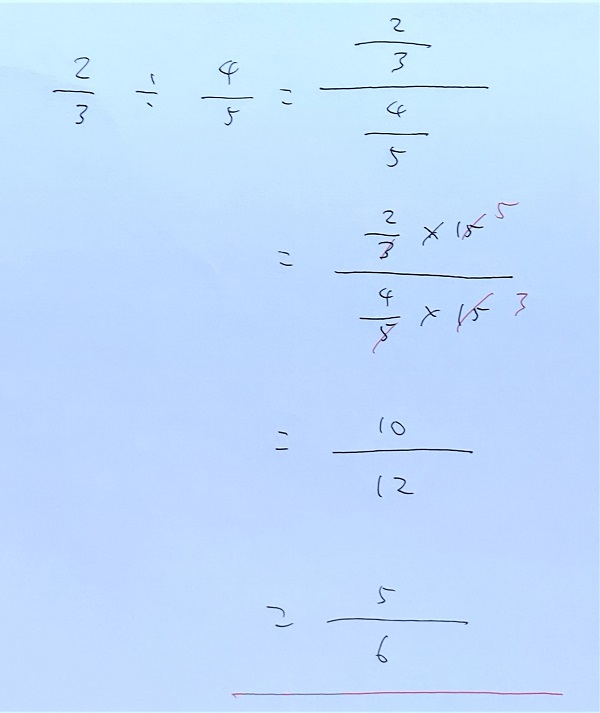

「設問は何や? 2/3÷4/5か。それは、こういうことやろ?」

と言って、わら半紙にこう書いていく。

「ほら、こっちの方が全然分かりやすいやろ。分数を反対にしてかけたのと、たまさか結果は同(おんな)じやけど、そんな覚え方してると、覚え方自体を忘れたら解かれへんようになるで。それは、数字に使われるっちゅうことやねん」

圧巻だった。そして、かなり先走っていえば、あれから40年以上経ったにもかかわらず、今でも僕は、この解法を忘れたことがない。

塾は月曜と金曜の2回。塾のある月曜の前日=日曜日は、夕方にもなると、明日からの学校のことを思いながら暗くなる。この現象のことが、のちに「サザエさん症候群」と言われるようになるが、当時の僕にとっては「ヤングおー!おー!症候群」だった。

『ヤングおー!おー!』とは、当時、MBS毎日放送の制作で、日曜の夕方に放送されていたバラエティ番組だ。関西制作 / 全国ネットという、令和の世では珍しいかたちの番組。東京に比べての大阪の勢いが、まだ残っていたということなのだろう。

関西制作だけあって、桂三枝(現:文枝)を中心とした、上方の落語家や漫才師が多数登場する。また歌謡曲の歌手やアイドル、バンドやシンガーソングライターなど、幅広い音楽家も出演した。

僕が塾に通い始めた1979年の『ヤングおー!おー!』は、落語家と称するものの、まったく落語家然としてない若者=明石家さんまが頭角を現し始めた時期である。阪神タイガースの小林繁の物まねがたいそう受けていた。

そして、カップヌードルで知られる日清食品が提供していた。なので、番組を見ていると、明日からの学校のことを思って憂鬱になり始めた僕に向けて、カップヌードルのCMが何回も流れる。

中1だった頃のある日曜日。『ヤングおー!おー!』で流れたカップヌードルのCMで、僕は、ある気になる音楽に出会うこととなる。

―― ♪ It's so easy 走り出せよ Easy to be happy 風の青さを

CMの画面は、アメリカの風景の中、若者がいきいきと躍動しているさまを映し出している。そして、そのバックで、何とも陽気で、かつ、どこか新しい耳触りの音楽が流れる。

―― ♪ It's so easy うつろな夢 Easy to be happy ふり切って

この「It's so easy」「Easy to be happy」が、英語を覚えたての少年にとっては、とても新鮮だった。また、粋でかっこいい言い回しに思えた。

しかし、それだけでは終わらない。「It's so easy」「Easy to be happy」にうっとりしている僕に、強烈なフレーズを投げかけてくるのだ。

―― ♪自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

―― ♪It's so easy Easy to be free

浜田省吾『風を感じて』。

僕を含めた当時の多くの少年少女が、この曲で「浜田省吾」という名前を憶えたはずだ。それから僕は、彼による何十通りもの名曲に溺れることになるのだが、とっかかりは『風を感じて』だ。とっかかりは「自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ」という文字列だ。

具体的な意味など分からないけれど、生き方にはバリエーションがあるんだ、それも何と100通りも、ということを信じ始めた。

僕が実際に知っている大人の生き方なんて、親と、担任と、大日本帝國文華學院の學長の3通りぐらいしかなかったのだが。

この塾での勉強も役に立ったのだろう。3年後、1982年の春、僕は志望校である府立高校に合格した。学区の中では上から3番目という感じで、超・有名校という感じではないが、それなりの受験校というポジションだ。

お礼方々、先生の下を訪れることにした。授業のない水曜日、美容院の入り口をくぐって、階段を駆け上がり、教室に座る。

「合格おめでとう。よう頑張ったな」

いつもより陽気な先生が声をかけてきた。そう言えば、この3年間、ずっと座り続けたこの位置、この座布団に座ることは、もうなくなってしまうのか。

「まぁまぁ、ええ高校に入ったけど、くれぐれも、ええ会社に入るために、ええ大学に入ろうとか、しょうもないこと考えるなよ」

「え、どういうことですか?」

「ええ会社に入ろうなんて、考えるな、ちゅうことや」

先生は、いつも話が早い。こちらが言葉を噛み締めている間に、次のテーマに進んでいる。今夜は授業ではないので、教室に僕しかいない。教室の上にある屋根裏から、僕のよく知らないジャズが流れている。

「ソニー・ロリンズ。知ってるか? 知らんやろなぁ」

僕は、歌謡曲やニューミュージックばかり聴く中学生だった。中2あたりから、やっとビートルズに目覚めたものの、ストーンズもツェッペリンもよく知らない。ましてやジャズなんかちんぷんかんぷんだ。

「俺は、がんばって勉強して、京大入ったけど、ええ会社に入るためなんかに、勉強したんとちゃうからな」

「先生は、ほな、何で京大に入ったんですか?」

「俺はな、自由になるために勉強したんや」

また、よく分からない唐突な展開。何だ「自由」って?

「英語に使われず、英語を使いこなす。数字に使われず、数字を使いこなす。英語も数字も俺の武器。俺が自由になるための武器や」

さぁ、何だかいよいよ濃くなってきた。先生の最終講義は、今までに増して、とんでもない内容になりそうだ。

ソニー・ロリンズとやらのテナーサックスがうなりを上げる。それに合わせて、沢田研二が『カサブランカ・ダンディ』で持っていたような平たいガラス瓶から、液体を口に含む。先生は、珍しく酒を飲んでいるようだ。

「でも京大入ったら愕然としたわ。不自由な奴ばっかり。あんだけ一緒に色んなことやったのに、入ったころの意志忘れて、みんなスーツ着て、ネクタイ締めて、髪の毛七三にして、就職しよった」

僕は、ピンときた。先生が京大でやった「色んなこと」とは学生運動のことだろう。70年安保闘争のことに違いない。まさにバンバンが歌う『「いちご白書」をもう一度』の世界だ。

酔いのせいか、先生にしては、珍しく感情が昂ぶっているようだった。そして、この学生運動話のあたりから、いつもの勝ち気なトーンが弱まり、どこか悲しげな表情になったのを、僕は見逃さなかった。

これまで先生が見せることのなかった、彼の人生を決定付けた悲しみ――。

「腹立ったから、俺は就職せんと、自分の知識を武器に、塾を開いて食うことにした。勉強で知識があったから、自由に生きれたんや」

「かっこいいやないですか」

先生の悲しげな表情を打ち消すように僕が返した。先生は続ける。

「あとな、みんな長髪をバッサリ落としよるから、じゃあ俺は、と、もっとバッサリ、ツルッパゲにして、坊主になったった。ええやろぉ!(笑)」

笑いでごまかしながら、先生は、もう会うことのない僕に、何か大切なことを言おうとしている気がする。だとしたら、その大切なことを、直接聞いてやろう。これが最終講義なのだから。

「先生、自由って……自由って何ですか?」

ちょっと押し黙った先生は、言葉を思い出すように、選ぶように、こうつぶやいた。

「自由はな、自由とはな…… 必然への洞察や」

僕は、この言い回しを後に、ある有名な哲学者が遺した言葉だと知ることになるのだが、そのときはまったく知らなかった。かつ言葉の意味に至っては、その後もずっと分からないまだった。

「分かるかぁ? 分からんやろなぁ。ワッハッハ(笑)。ところでお前、ジャズなんて聴くか?」

「聴きません。最近聴いてるんは、浜田省吾です」

『風を感じて』以来、浜田省吾を気に入り、この頃になると、レンタルレコード屋で彼のLPを借りて、せっせとダビングしていた。

「ハマダショウゴ? 知らんなぁ。ワッハッハ(笑)」

これが、僕が先生から聴いた最後の言葉になった。

1989年の夏、大学4年生になった僕は就職活動を始めている。人並みに、スーツを着て、ネクタイ締めて、髪型を七三にはしなかったものの、ビシッと短髪にした。

分数の割り算の解法はずっと忘れなかったのに、先生の最後の言葉は、忘れがちだった。いや、忘れよう忘れようとしていた。それでも何度も、心に蘇ってくる。

「ええ会社に入ろうなんて、考えるな」

就職以外の生き方など、当時の僕には想像つかなかった。だから、ゼミの連中と一緒に雁首揃えて、会社説明会や面接にいそいそと通う。

この年の夏は冷夏と言われたが、就職活動で僕が都内をウロウロする日は、なぜかいつも、うだるように暑かった。先生の言葉を思い出して、どこか悶々としながら、丸の内のあたりを歩いていると、就職活動用に新調した黒いカバンにしのばせたディスクマンから、あの曲が聴こえてきた。

―― ♪自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

そのときである。僕は、自分の悶々とした気持ちがすーっと浄化される感じがしたのだ。

会社員という生き方。それは、もしかしたら先生が言うように、不自由なものかもしれない。

でも、もし会社員が不自由なのだとしたら、僕には別の自由の生き方が残っているんだ。それも100通りも。そして僕は、その100通りを、後々のためにとっておくという決断をしたのだ。

何と豊かな。何たる余裕。

そう考えると、気持ちがまるで浄化されたように、落ち着いていくのが分かった。そして就職活動に向けて、やっと腹をくくれたのだ。

いつか会社員を辞める日が来るかもしれない。そのとき僕は、100通りの中から、人任せ・運任せの偶然に委ねるのではなく、自分にとって、自由になれる必然的な生き方を1つ、選択することだろう。

「あっ、必然…… これが必然への洞察ということか!」

東京丸の内、日本のビジネスの中心地の舗道の上で、真っ青な空に目を向けながら、僕は思った。

僕に残された自由な生き方は「100/100」、いつかその中から選ぶであろう、必然的な生き方は「1/100」。こんなシンプルな分数は、解法も簡単なはずだ。

僕は、解答欄にこう書くだろう――「It's so easy. Easy to be free」。

2022.05.28

■ 浜田省吾『風を感じて Easy to be happy』

作詞:浜田省吾・三浦徳子

作曲:浜田省吾

編曲:水谷公生

1979年7月1日

1979年、通い始めた塾「大日本帝國文華學院」

1979年春。中1になったのを機に、僕は塾に行くことにした。兄貴も通っていた塾だ。

その塾は、近所の商店街にある小さな美容院の2階に教室があり、いや、教室といっても6畳くらいの普通の和室に長テーブルが2つ。そこに生徒6人が3人ずつ分かれて、座布団に座る。塾というより寺子屋とでもいった雰囲気だ。

と、ここまでは、当時の大阪にありがちな普通の塾なのだが、この塾に関しては、少々風変わりなことがいくつかあって――。

まずはその名前――「大日本帝國文華學院」=だいにっぽん・ていこく・ぶんか・がくいん。

といっても、右がかった思想で運営された塾ではなく、単に先生による一種の洒落なのだが、なぜそんな変わった名前にしたのか、その根拠、そのセンスがまず、よく分からない。

自分の塾にそんな名前をつけ、「學長」と自称する先生自身も、もちろん風変わりな人だった。

京都大学を卒業したにもかかわらず、会社員にならず、もちろん実家の美容院も継がず、独身を貫き、この塾と、お寺のお坊さんの仕事で生計を立てているというから、謎が深い。というか、お坊さんというあたりが、いよいよ分からない。

さらには、狭い部屋で中学生6人を相手にしているにもかかわらず、授業中、缶入りピースを吸いまくる。部屋の中は始終モクモクと煙に溢れている。

――と、ここまでを読んで、そんな不穏な塾に、僕が送り込まれることなった理由を疑問に思う人も多いだろうが、我が街でそれなりに長く続いている塾で、意外にも評判もよく、つまりは「変わった塾、変わった先生やけど、そこに通(かよ)たら、勉強ができるようになる」と思われていたのだ。

とにもかくにも、中1になった僕は「大日本帝國文華學院」に通うこととなった。そこで先生、いや「學長」による授業の進め方に、僕はたびたび面食らうことになる。

「This is a pen」をどう訳す?

忘れられないのは、いちばん最初の英語の授業でのことだ。

「This is a penを訳しなさい」

ちょっと前に流行っていたドリフターズのギャグも思い出しながら、僕は答えた――「これはペンです」。

すると先生は問い直す――「正解は……それだけか?」

意味が分からず、僕がモゴモゴしていると、先生がさらに問うてくる――「お前は普通、そんな言葉遣いするんか?」

僕は、とっさに「これはペンや」と返してみた。残りの生徒が一斉に笑った。

「それも正解!」

と先生が言う。笑いながら僕を小馬鹿にしていた生徒たちが驚く。

「何で標準語で答えなあかんねん? 何で英文和訳になると、途端に東京弁になんねん? そんなん差別とちゃうんか?」

僕も残りの生徒も、急激な展開に付いていけない。

「あとな、『This is a pen』っていう状況を考えてみい。『これはペンや』って、どんな状況で言うと思う?」

と先生が問うてくる。調子のいい他の生徒が応える。

「ボールペン2本使(つこ)て、うどん食べ始めようとしてるとき」

「そうそう! って、そんなやつおるかい!(笑)」

先生のツッコミに一同、笑いに包まれる。先生が続ける。

「でも、ペンなんて普通間違えへんけど、箸とペンを間違えるアホが仮におったとして、そんなときに『これはペンや! 箸とちゃう!』って言うんやろな」

今度は一同、納得し始める。先生、さらに続ける。

「だから、ペンであることを強調する言い方が自然やな。ということは、『これはペンです』でもええけど、『これはペンや』も正解。でもいちばんの正解は……『これはペンやがなぁぁ!』」

ここまで来ると、英語の初回授業にもかかわらず、僕も含めた生徒一同は、大爆笑しながら、先生のとりこになり始める。

割り算不要論――「割り算は分数」数学にも表れる塾の個性

さらに数学の授業において、この塾の個性はより濃く発揮された。

先生は、たまに激怒することがある。生徒に、というより、学校で行われている表面的な教え方に。僕が、先生のカミナリを落とすのを初めて見たのは、他の生徒がこう言ったときだ。

「分数の割り算は、割る方の分数を反対にしてかけるんです」

「アホかーーー!!」

教室が静まり返った。

「そういうことを信じてると、いつまでも数字に使われるぞ。ちゃうねん、数字を使いこなす側に立つねん」

と言いながら突然、珍説をぶち始める。

「割り算なんかは、今日を限りに忘れてしまいなさい。俺に言わせれば―― 割り算は分数や」

と言いながら、その「割り算無用論」を、目の前のわら半紙を使って説明し始める。

「そもそも割り算の記号『÷』を見てみい。これ、分数のことやろ?」

確かにそうだ。でも、だからといって、小学校から習い続けてきた割り算を忘れていいものか。

「設問は何や? 2/3÷4/5か。それは、こういうことやろ?」

と言って、わら半紙にこう書いていく。

「ほら、こっちの方が全然分かりやすいやろ。分数を反対にしてかけたのと、たまさか結果は同(おんな)じやけど、そんな覚え方してると、覚え方自体を忘れたら解かれへんようになるで。それは、数字に使われるっちゅうことやねん」

圧巻だった。そして、かなり先走っていえば、あれから40年以上経ったにもかかわらず、今でも僕は、この解法を忘れたことがない。

CMから流れてきた浜田省吾「風を感じて」

塾は月曜と金曜の2回。塾のある月曜の前日=日曜日は、夕方にもなると、明日からの学校のことを思いながら暗くなる。この現象のことが、のちに「サザエさん症候群」と言われるようになるが、当時の僕にとっては「ヤングおー!おー!症候群」だった。

『ヤングおー!おー!』とは、当時、MBS毎日放送の制作で、日曜の夕方に放送されていたバラエティ番組だ。関西制作 / 全国ネットという、令和の世では珍しいかたちの番組。東京に比べての大阪の勢いが、まだ残っていたということなのだろう。

関西制作だけあって、桂三枝(現:文枝)を中心とした、上方の落語家や漫才師が多数登場する。また歌謡曲の歌手やアイドル、バンドやシンガーソングライターなど、幅広い音楽家も出演した。

僕が塾に通い始めた1979年の『ヤングおー!おー!』は、落語家と称するものの、まったく落語家然としてない若者=明石家さんまが頭角を現し始めた時期である。阪神タイガースの小林繁の物まねがたいそう受けていた。

そして、カップヌードルで知られる日清食品が提供していた。なので、番組を見ていると、明日からの学校のことを思って憂鬱になり始めた僕に向けて、カップヌードルのCMが何回も流れる。

中1だった頃のある日曜日。『ヤングおー!おー!』で流れたカップヌードルのCMで、僕は、ある気になる音楽に出会うこととなる。

―― ♪ It's so easy 走り出せよ Easy to be happy 風の青さを

CMの画面は、アメリカの風景の中、若者がいきいきと躍動しているさまを映し出している。そして、そのバックで、何とも陽気で、かつ、どこか新しい耳触りの音楽が流れる。

―― ♪ It's so easy うつろな夢 Easy to be happy ふり切って

この「It's so easy」「Easy to be happy」が、英語を覚えたての少年にとっては、とても新鮮だった。また、粋でかっこいい言い回しに思えた。

しかし、それだけでは終わらない。「It's so easy」「Easy to be happy」にうっとりしている僕に、強烈なフレーズを投げかけてくるのだ。

―― ♪自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

―― ♪It's so easy Easy to be free

浜田省吾『風を感じて』。

僕を含めた当時の多くの少年少女が、この曲で「浜田省吾」という名前を憶えたはずだ。それから僕は、彼による何十通りもの名曲に溺れることになるのだが、とっかかりは『風を感じて』だ。とっかかりは「自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ」という文字列だ。

具体的な意味など分からないけれど、生き方にはバリエーションがあるんだ、それも何と100通りも、ということを信じ始めた。

僕が実際に知っている大人の生き方なんて、親と、担任と、大日本帝國文華學院の學長の3通りぐらいしかなかったのだが。

自由とはな…… 必然への洞察や

この塾での勉強も役に立ったのだろう。3年後、1982年の春、僕は志望校である府立高校に合格した。学区の中では上から3番目という感じで、超・有名校という感じではないが、それなりの受験校というポジションだ。

お礼方々、先生の下を訪れることにした。授業のない水曜日、美容院の入り口をくぐって、階段を駆け上がり、教室に座る。

「合格おめでとう。よう頑張ったな」

いつもより陽気な先生が声をかけてきた。そう言えば、この3年間、ずっと座り続けたこの位置、この座布団に座ることは、もうなくなってしまうのか。

「まぁまぁ、ええ高校に入ったけど、くれぐれも、ええ会社に入るために、ええ大学に入ろうとか、しょうもないこと考えるなよ」

「え、どういうことですか?」

「ええ会社に入ろうなんて、考えるな、ちゅうことや」

先生は、いつも話が早い。こちらが言葉を噛み締めている間に、次のテーマに進んでいる。今夜は授業ではないので、教室に僕しかいない。教室の上にある屋根裏から、僕のよく知らないジャズが流れている。

「ソニー・ロリンズ。知ってるか? 知らんやろなぁ」

僕は、歌謡曲やニューミュージックばかり聴く中学生だった。中2あたりから、やっとビートルズに目覚めたものの、ストーンズもツェッペリンもよく知らない。ましてやジャズなんかちんぷんかんぷんだ。

「俺は、がんばって勉強して、京大入ったけど、ええ会社に入るためなんかに、勉強したんとちゃうからな」

「先生は、ほな、何で京大に入ったんですか?」

「俺はな、自由になるために勉強したんや」

また、よく分からない唐突な展開。何だ「自由」って?

「英語に使われず、英語を使いこなす。数字に使われず、数字を使いこなす。英語も数字も俺の武器。俺が自由になるための武器や」

さぁ、何だかいよいよ濃くなってきた。先生の最終講義は、今までに増して、とんでもない内容になりそうだ。

ソニー・ロリンズとやらのテナーサックスがうなりを上げる。それに合わせて、沢田研二が『カサブランカ・ダンディ』で持っていたような平たいガラス瓶から、液体を口に含む。先生は、珍しく酒を飲んでいるようだ。

「でも京大入ったら愕然としたわ。不自由な奴ばっかり。あんだけ一緒に色んなことやったのに、入ったころの意志忘れて、みんなスーツ着て、ネクタイ締めて、髪の毛七三にして、就職しよった」

僕は、ピンときた。先生が京大でやった「色んなこと」とは学生運動のことだろう。70年安保闘争のことに違いない。まさにバンバンが歌う『「いちご白書」をもう一度』の世界だ。

酔いのせいか、先生にしては、珍しく感情が昂ぶっているようだった。そして、この学生運動話のあたりから、いつもの勝ち気なトーンが弱まり、どこか悲しげな表情になったのを、僕は見逃さなかった。

これまで先生が見せることのなかった、彼の人生を決定付けた悲しみ――。

「腹立ったから、俺は就職せんと、自分の知識を武器に、塾を開いて食うことにした。勉強で知識があったから、自由に生きれたんや」

「かっこいいやないですか」

先生の悲しげな表情を打ち消すように僕が返した。先生は続ける。

「あとな、みんな長髪をバッサリ落としよるから、じゃあ俺は、と、もっとバッサリ、ツルッパゲにして、坊主になったった。ええやろぉ!(笑)」

笑いでごまかしながら、先生は、もう会うことのない僕に、何か大切なことを言おうとしている気がする。だとしたら、その大切なことを、直接聞いてやろう。これが最終講義なのだから。

「先生、自由って……自由って何ですか?」

ちょっと押し黙った先生は、言葉を思い出すように、選ぶように、こうつぶやいた。

「自由はな、自由とはな…… 必然への洞察や」

僕は、この言い回しを後に、ある有名な哲学者が遺した言葉だと知ることになるのだが、そのときはまったく知らなかった。かつ言葉の意味に至っては、その後もずっと分からないまだった。

「分かるかぁ? 分からんやろなぁ。ワッハッハ(笑)。ところでお前、ジャズなんて聴くか?」

「聴きません。最近聴いてるんは、浜田省吾です」

『風を感じて』以来、浜田省吾を気に入り、この頃になると、レンタルレコード屋で彼のLPを借りて、せっせとダビングしていた。

「ハマダショウゴ? 知らんなぁ。ワッハッハ(笑)」

これが、僕が先生から聴いた最後の言葉になった。

自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

1989年の夏、大学4年生になった僕は就職活動を始めている。人並みに、スーツを着て、ネクタイ締めて、髪型を七三にはしなかったものの、ビシッと短髪にした。

分数の割り算の解法はずっと忘れなかったのに、先生の最後の言葉は、忘れがちだった。いや、忘れよう忘れようとしていた。それでも何度も、心に蘇ってくる。

「ええ会社に入ろうなんて、考えるな」

就職以外の生き方など、当時の僕には想像つかなかった。だから、ゼミの連中と一緒に雁首揃えて、会社説明会や面接にいそいそと通う。

この年の夏は冷夏と言われたが、就職活動で僕が都内をウロウロする日は、なぜかいつも、うだるように暑かった。先生の言葉を思い出して、どこか悶々としながら、丸の内のあたりを歩いていると、就職活動用に新調した黒いカバンにしのばせたディスクマンから、あの曲が聴こえてきた。

―― ♪自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ

そのときである。僕は、自分の悶々とした気持ちがすーっと浄化される感じがしたのだ。

会社員という生き方。それは、もしかしたら先生が言うように、不自由なものかもしれない。

でも、もし会社員が不自由なのだとしたら、僕には別の自由の生き方が残っているんだ。それも100通りも。そして僕は、その100通りを、後々のためにとっておくという決断をしたのだ。

何と豊かな。何たる余裕。

そう考えると、気持ちがまるで浄化されたように、落ち着いていくのが分かった。そして就職活動に向けて、やっと腹をくくれたのだ。

いつか会社員を辞める日が来るかもしれない。そのとき僕は、100通りの中から、人任せ・運任せの偶然に委ねるのではなく、自分にとって、自由になれる必然的な生き方を1つ、選択することだろう。

「あっ、必然…… これが必然への洞察ということか!」

東京丸の内、日本のビジネスの中心地の舗道の上で、真っ青な空に目を向けながら、僕は思った。

僕に残された自由な生き方は「100/100」、いつかその中から選ぶであろう、必然的な生き方は「1/100」。こんなシンプルな分数は、解法も簡単なはずだ。

僕は、解答欄にこう書くだろう――「It's so easy. Easy to be free」。

アナタにおすすめのコラム

2022.05.28

Songlink

Information

あなた

おすすめのボイス≫

"僕"の周りには「必然への洞察」で自分なりの自由を手に入れた大人が度々登場する。そして"僕"はその「洞察」を肌で感じ、心に留めていく。私自身にも、そんな想い出が心の底に薄い層をなしているのに気がつく。今回も胸を揺さぶられるTEENAGE BLUE。

2022/05/28 09:45