この日何の日?

タワレコ選曲によるコンピレーションアルバム「Love 80's -BEST J-POP CRUSHES」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2021年のコラム

盟友・渡辺美里が歌う大江千里の名曲「Rain」の素晴らしさ

松岡英明のオールタイムベスト「REWIND」デビュー35周年おめでとう!

デジタルリマスターでよみがえる名盤たち、温故知新で音楽を楽しもう!

何でもありのゴチャ混ぜ感!タワレコが今の視点で厳選した80年代コンピは必聴!

ABBAの “再結成” は理想型? 40年の歳月を経て変わったものと変わらないもの

10代に聴いて欲しい【ビリー・ジョエル 名曲ランキング】元担当ディレクターが選びます!

もっとみる≫

洋楽をさらに身近にしてくれたカバー曲

1973年生まれの自分は、80年代の大半を小・中学生時代に過ごしている。小学生の時には茶の間で『ザ・ベストテン』や『ザ・トップテン』をワクワクしながら見ていたし、中学生になればラジオをエアチェックして音楽情報を得ていたものだ。

そんな80年代音楽シーンの、現在と比べて大きく違う特徴の一つとしてあげられるのが “洋楽の身近さ” だと思う。

当時はまさにMTV全盛時代。比較的夜ふかしに寛容な家庭で育った自分は『ベストヒットUSA』も『SONY MUSIC TV』などの深夜の音楽情報番組もよく見ていた。また『夜のヒットスタジオ』でも服部まこのアメリカからの中継で旬の “外タレ” を紹介していたし、CM曲としてもよく使われていたので、洋楽は意外と小学生だった自分にも身近な存在で、マイケル・ジャクソンのキレのあるダンスも、シンディ・ローパーのキュートさも、マドンナのセクシーさも、ボーイ・ジョージの妖艶さも、幼いながらも全部リアルタイムで感じることができていた。

さらに洋楽を身近な存在にしてくれていたのが、カバー曲の存在だ。

昔から海外でヒット中の曲を日本語でカバーして、同時進行でヒットする曲は数多くあったが、80年代は特にディスコチューンを中心に、様々な楽曲がカバーされていた。

自分が洋楽カバー曲に触れたのは、おそらく幼稚園の時に、西城秀樹の「ヤングマン」を聴いたのが最初じゃないかと思う。それ以降、『ベストテン』で『トップテン』で『夜ヒット』で、数多くの洋楽カバー曲に出会ったのだが、当時は、それが洋楽がオリジナルだと気づかなかったことも多かった。それはきっと、日本語訳詞を書かれた作詞家の先生方のセンスや、本家を超える表現力で歌われた歌手の力のおかげであろう。

まさに80年代の洋楽カバーは、単なるカバーを超えた “邦楽と洋楽のハイブリッドソング” と言える。

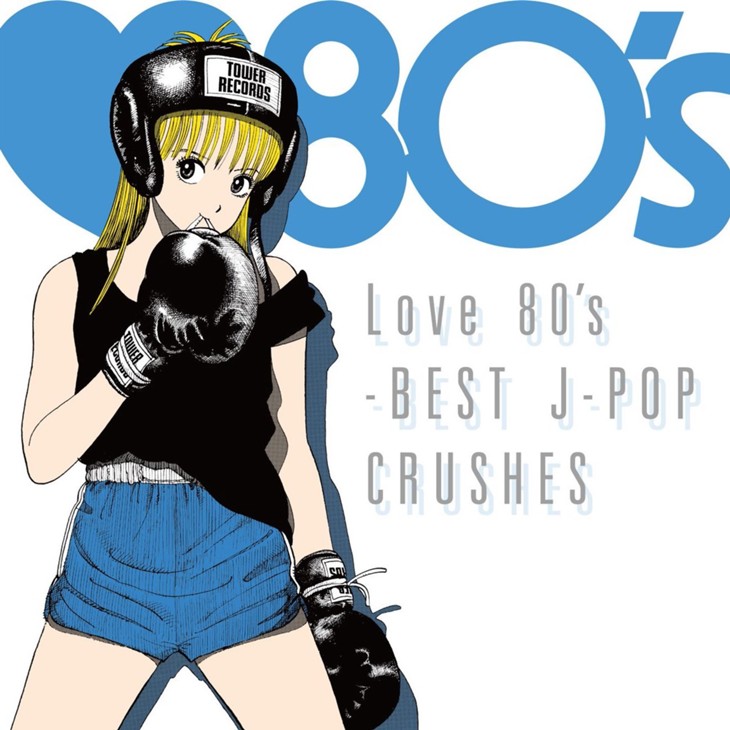

変化球に富むタワレココンピ「Love 80's -BEST J-POP CRUSHES」

さて前置きが長くなったが、今回ご紹介するタワーレコード限定の企画アルバム『Love 80's -BEST J-POP CRUSHES』について語りたいと思う。このアルバムはタワーレコードのHPによると

多くの「新定番」も提案!ハイレベルな1980年代シティ・ポップ極上楽曲から、洋楽人気曲の邦人による新旧カヴァー!さらには時代を彩った大ヒット~TVCMソングまで!

ジャンルも背景も違うあらゆるJ-POPの名曲の中から、「グルーヴ基準」によりこだわり抜いてご紹介!

とのことだが、最初に曲のラインナップを見たときには、一貫性のないとっ散らかった印象を受けたのが正直なところだった。

洋楽カバー曲が約半数を占めているが、その曲選はかなり変化球が多い。スティクス「ミスター・ロボット」やカルチャークラブ「君は完璧さ」などは、アーティスト違いで2バージョン収録されていたり、バナナラマのコピーといえば誰もが思い浮かべる長山洋子「ヴィーナス」ではなくて、真弓倫子の「アイ・ハード・ア・ルーマー」を持ってきたり、「SHOW ME」を森川由加里ではなく麻衣バージョンを使うなど、かなりひねくれた(笑)曲選である。

聴いて感じるコンセプト “邦楽と洋楽のハイブリッドソング”

そしてこのアルバムは単なるカバー曲集ではなく、日本人アーティストのオリジナル曲も多数収録されている。収録アーティストも佐野元春、岡村靖幸から土屋昌巳、ヴァージンVS、YMOまで多種多彩である。曲もメジャー曲からマイナーなものまで幅広い。

実際、初めて耳にする曲も多く、アルバムのコンセプトもよくわからないなぁと思いながら聴いていたのだが、何度か聴いているうちに一つの考えに行き着いた。それはこのアルバムが “邦楽と洋楽のハイブリッドソング” を集めているんじゃないか… ということだ。

収録されている邦楽のオリジナルソングには、洋楽へのオマージュが強すぎてパクリじゃないかと言われていた曲や、完全に「洋楽っぽさ」を身につけカバーかと勘違いするような曲などが選ばれているように思う。

洋楽のカバー曲も、日本語詞のフレーズが印象的なもの、麻倉未稀「ビリー・ジーン」のように、オリジナルがメジャーすぎて日本語詞に違和感があるものをチョイスしているような気がする

その他にもタワーレコード担当者のこだわりが至るところに散りばめられている。例えば――

・1枚目の1曲めに佐野元春「YOUNG BLOODS」を持ってきている意味

・西城秀樹「抱きしめてジルバ」と郷ひろみ「ケアレス・ウィスパー」の聴き比べ

・そのケアレス・ウィスパーの後に、リフラフ「東京涙倶楽部」を持ってくる意地悪さ

―― 等など、なぜこの曲が選ばれたのか? この曲順なのか? オマージュ元の曲は何なのか? といった考えさせられる仕掛けが多く仕込まれているように思う。いわばタワーレコードからリスナーに突きつけられた挑戦状のようなアルバムなのだ。

是非あなたもこの挑戦状を受け取って、楽しんで聴いてみてはいかがだろうか。

アナタにおすすめのコラム

2022.01.06

YouTube / TOWER RECORDS / タワーレコード

Information

あなた