この日何の日?

ビックリハウス主催のイベント「ヘンタイよいこ白昼堂々秘密の大集会」が品川プリンスホテルゴールドホールで開催された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1982年のコラム

40周年!中森明菜「スローモーション」にみるデビュー戦略、エースは遅れてやってくる?

水野きみこは花の82年組アイドル!デビュー曲は大村雅朗がアレンジした「私のモナミ」

ザ・キュアー「ポルノグラフィー」が放つゴシックの炎

シブがき隊「NAI・NAI 16」トンチキソングの起源、その歌詞を真面目に考えてみた!

豪雨の屋上、カッパで特訓!創作ダンスはABCの「ルック・オブ・ラブ」

凝縮されたお祭り騒ぎ、トシちゃんの「原宿キッス」と原宿ドッグ

もっとみる≫

伝説の雑誌ビックリハウスの人気連載「ヘンタイよいこ新聞」

「え、あのときいたの?」

「もちろん!」

こんな会話をすることがある。「これは行きたい、行かなくちゃ」とチケットを買った同志との遭遇は思いがけず嬉しい。

1982年5月5日、品川プリンスホテルゴールドホール。『ヘンタイよいこ白昼堂々秘密の大集会』。

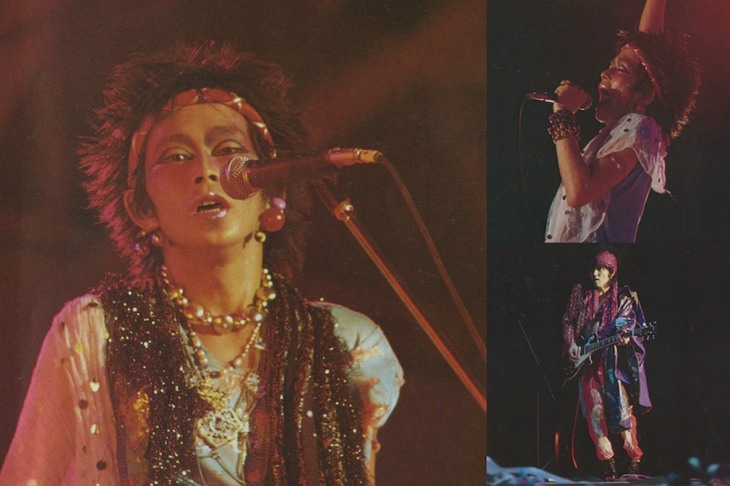

雑誌『ビックリハウス』に連載されていた「ヘンタイよいこ新聞」の終了(解散)にともなって開かれたイベントである。責任編集・糸井重里の音頭のもとに集ったミュージシャンは、忌野清志郎、坂本龍一、矢野顕子、鈴木慶一、井上陽水、仲井戸麗市 etc.

『ビックリハウス』自体をご存知ない方にはどう説明したらいいのだろう。1975年1月号に始まり、1985年11月号で終刊。版元はパルコ出版。二代目編集長の高橋章子は一部でアイドル文化人的な人気だった。誌面は一般からの投稿がほとんどを占め、読者はハウサーと呼ばれた。

ビックラゲーション。御教訓カレンダー。エンピツ賞。おもこ。ハジラ。

半紙に毛筆で書かれた “ロミ山田” という四文字の可笑しさを、わからない人に解説する術はないし、どうやっても理解してもらえるとは思えない。“サブカルチャー” という言葉もまだなかった頃、オフビートな笑いのセンスを育ててくれた大事な遊び場だった。

そんな雑誌の1コーナーのために、これだけのミュージシャンが演奏しに来たのだ。

ラストを飾った清志郎と教授の「い・け・な・いルージュマジック」

ホテルの宴会場を横に使ったオールスタンディングの会場では、貴重なセッションが次々に繰り広げられた。もはや記憶は断片的だが、強く刻まれているのが清志郎が歌うアッコちゃんの「ひとつだけ」。そしてラストを飾った「い・け・な・いルージュマジック」。

そう、清志郎と教授の、あの「い・け・な・いルージュマジック」である。

1982年2月14日にリリースされた同曲は資生堂の春のキャンペーンソングだった。作詞作曲の表記は忌野清志郎+坂本龍一。“歌・演奏” にはそこに井戸端矮鶏という人物が加わる。CHABOこと仲井戸麗市であることは言うまでもない。

ジャケットに写る忌野清志郎と坂本龍一は、地球人とは思えないほど禍々しい美しさだ。ニューウエーブとはなんぞや、と訊かれたらこの写真を見せればいい。

映像がまた素晴らしかった。バラまかれる札束。手錠で絡めとられてのキス。初めて見たときはCHABOファンの私もこれは夢かと身を震わせた。

そのふたりが今、ステージの上にいる。矮鶏もいる。周りを見れば誰もが飛び跳ねて手を伸ばしている。ベイビー! ベイビー! いけないールージュマージッ! いつまでも終わらないリフレインは二度と戻らない享楽の時代の象徴のように記憶の中で響いている(まったくの余談だが、この曲をカラオケで誰かが歌うと “似てないールージュマージッ!” と唱和するのが当時の常だった)。

世紀のコンビネーション、RCサクセションとYMO

RCサクセションとYMOというこの世紀のコンビネーション(コラボなどと軽々しい言葉はご法度)がどんな過程を経て実現したかは、プロデューサー牧村憲一さんの著書『「ヒットソング」の作りかた 大瀧詠一と日本ポップスの開拓者たち』という新書を是非お読みいただきたい。

リリースされてすぐに買ったシングルレコードと、この会場でもらったパンフとバッジは今も失くさず持っている。

CHABO CHABO言いながら、私は教授も好きだった。新潮文庫のポスターは部屋に貼ってあったし、学校帰りに新宿厚生年金会館の楽屋口でサインももらった。コンサイス英和辞典のページをめくるたび目に入る “to MIKA” は、10代を懐かしむための大切な刻印だ。

あなたのためのオススメ記事

※2017年11月12日、2018年5月5日に掲載された記事をアップデート

2021.05.05

Songlink

Information

あなた

おすすめのボイス≫

僕よりも一世代前の出来事と言わざるを得ない,僕には足を運ぶことのできなかった80年代初頭のコンサート.それはそれは,本当に貴重な出逢いであったことが理解できました.有り難うございました.

2017/11/12 12:37