この日何の日?

映画「機動戦士ガンダム」の宣伝イベント「2・22アニメ新世紀宣言大会」開催日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1981年のコラム

ブライアン・セッツァーはロカビリーの天才だ。そこに疑いの余地はない

スネークマンショー、80年代のラジカルさを体現した意識高い系ユニット

スネークマンショー「はい、菊池です」涙のポール・マッカートニー取調室

佐野元春「Heart Beat」様々な思いを抱えた都市生活者の夜

クリストファー・クロス、グラミー賞の主要4部門を独占した唯一のアーティスト

みんなの洋楽ナイト — 忘れじのツバキハウス、とびっきりのニューウェイヴ

もっとみる≫

photo:SUNRISE

日本のアニメ史において奇跡の年だった1979年

かのアルベルト・アインシュタインにとって、1905年は「奇跡の年」と呼ばれる。特殊相対性理論をはじめ、ブラウン運動や光量子仮説など、物理学史に燦然と輝く5つの重要論文を立て続けに発表したからである。

同様に―― 日本のアニメの歴史において、「1979年」は奇跡の年と呼ばれる。この年、アニメ史に燦然と輝く、いくつかの重要作品が一堂に会したからである。

▶︎4月2日:『ドラえもん』テレビ放送スタート(テレビ朝日系)

▶︎4月7日:『機動戦士ガンダム』テレビ放送スタート(テレビ朝日系)

▶︎8月4日:映画『銀河鉄道999』公開(監督・りんたろう)

▶︎8月26日:「24時間テレビ 愛は地球を救う」にて『海底超特急 マリンエクスプレス』オンエア(日本テレビ系)

▶︎9月8日:映画『エースをねらえ!』公開(監督・出﨑統)

▶︎12月15日:映画『ルパン三世 カリオストロの城』公開(監督・宮崎駿)

―― いかがだろう。

『ドラえもん』はその後、現在も続く国民的アニメとなり、劇場版長編アニメも大ヒットシリーズになったのは承知の通り。ちなみに、アニメ化にあたって企画書を書いたのは、かの高畑勲である。

『機動戦士ガンダム』の登場は、アニメの歴史を変えたと言っても過言ではない。総監督は富野喜幸(現・富野由悠季)。その派生シリーズも多岐に渡る。

映画『銀河鉄道999』は、アニメ作品が史上初めて邦画配給収入で年間1位となった記念碑。ゴダイゴが歌う同名主題歌も大ヒットした。

『海底超特急 マリンエクスプレス』は、漫画の神様・手塚治虫の作品。『24時間テレビ』のアニメスペシャル第2弾として放映され、アトムやブラックジャックなど手塚漫画のオールスターキャストが出演した。

映画『エースをねらえ!』は、監督を務めた出﨑統の最高傑作と評される。彼はアニメの演出を変えた、業界きっての奇才である。

そして―― 映画『ルパン三世 カリオストロの城』。かの宮崎駿監督の映画デビュー作であり、今日でも同映画を宮崎作品の最高傑作に挙げる人は少なくない。

―― そう、これら名作の競演は、更にさかのぼること16年前の1963年、日本のテレビアニメの扉を開けた『鉄腕アトム』以来となるエポックメーキングな出来事だった。まさに、アニメ奇跡の年。

テレビまんがはいつアニメになったのか?

思えば、その昔、アニメは子供が見るものと言われていた。

1970年代の半ばくらいまで、アニメは「テレビまんが」と呼ばれ、子供は母親から口癖のように「まんがばかり見てると、大人になったらバカになるわよ!」と叱られたものだった。アニメ映画も、当時は『東映まんがまつり』と、“まんが” 表記だった。

テレビまんがは、いつアニメに変わったのか。

僕の記憶では、あの『宇宙戦艦ヤマト』が、再放送で人気に火が点いて(昔のテレビ放送は夕方が再放送枠で、そこで再評価されるアニメも少なくなかった)、77年8月に劇場版が公開されたあたりから、「アニメ」という言葉がポツポツと聞かれるようになったと記憶する。

ちなみに、「コミケ(コミックマーケット)」の第1回が催されたのが75年12月である。その第7回(77年末)において、初めて「アニメ発見伝」なるサブタイトルが登場している。更に、アニメ雑誌の『アニメージュ』が創刊されるのが78年5月。となると、77年後半から78年にかけて「アニメ」というワードが徐々に浸透していったと推察できる。

意外に思われるかもしれないが、黎明期のアニメブームを支えたのは、女子中高生や女子大生だった。当時はコミケの参加者の9割は女性。背景には少女マンガのマーケットがあった。そう、『宇宙戦艦ヤマト』も『機動戦士ガンダム』も、人気に火を点けたのは彼女たち。女子中高生にとっての古代進やシャア・アズナブルは、郷ひろみや西城秀樹と並ぶアイドルだった。新御三家のファンがブロマイドを集めるように、アニメファンは競ってセル画を買い漁った。

ハイターゲットに絞って30万から40万の熱狂的なファンをつかめば商売になる

では―― 今やアニメを語る際に欠かせない「オタク」が生まれたのはいつ頃だろうか。

それが、今回のテーマ「アニメ新世紀宣言」である。時に、宣言が発せられた1981年2月22日が、先の「奇跡の年」に続く日本アニメ史における第3のエポックメーキングとなる。

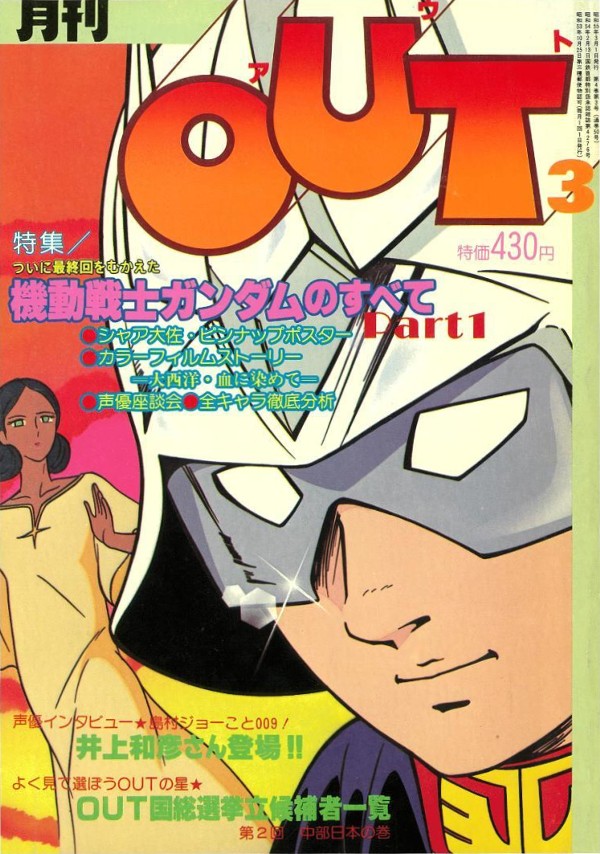

当時の時代背景を説明すると、先に挙げた『機動戦士ガンダム』が放送終了後から火が点いて、再放送でブレイク。既に社会現象になっていた。それに合わせて、アニメ雑誌も次々と創刊。ガンダムのキャラクターたちが毎号のようにピンナップを飾った。『月刊OUT』が、80年3月号で「悩ましのアルテイシア」と題したセイラ・マスの全裸ヌードのピンナップをつけたところ、同号は空前の売上げを記録したという。

そう、先の女子中高生たちがシャアに熱狂したように、男子中高生たちは “セイラさん” にときめいた。双方とも主人公であるアムロ・レイやそのガールフレンドのフラウ・ボゥではなく、敵軍のエースやちょっと脇のキャラクターに入れ込むところに、既に今日のオタク気質が透けて見える。そもそも、“セイラさん” とさん付けするところがたまらなくキモい。だが、そこがいい。

元々、ガンダムは構想段階から『宇宙戦艦ヤマト』のマーケットをモデルに作られていた。即ち「ハイターゲット(中高生以上)に絞って、30万から40万の熱狂的なファンをつかめば、それで十分に商売になる」と。ちなみに、そのヤマトが企画時に参考にしたのが、『ルパン三世』(ファーストシーズン)である。奇しくも3作とも、本放送ではハネず、再放送で火が点いた点で共通している。

通称「トミノメモ」はネーミングの宝庫だった

ガンダムのモビルスーツは当初、ロバート・A・ハインラインのSF小説『宇宙の戦士』に登場するパワードスーツ(機動歩兵)に近いものだった。宇宙服のように着用するタイプで、全高2.5m程度。デザインのモチーフにしたのは、1977年のハヤカワ文庫版に掲載された挿絵である。

それは、原作本のペーパーバック(59年)にも、最初の翻訳本(ハヤカワ・SF・シリーズ / 67年)にも登場しない、スタジオぬえ(デザイン・宮武一貴、画・加藤直之)によって描かれたオリジナルのデザインだった。そのビジュアルは今日、多くの人がイメージする「パワードスーツ型兵器」の原型になっている。

だが、これにメインスポンサーの玩具メーカーが難色を示す。子供たちに人気のロボットに変えてほしいと――。最終的に折衷案として、全高18mのモビルスーツになった。ちなみに、「モビルスーツ」はガンダムオリジナルの造語で、命名者は富野喜幸監督。ガンダムに登場する人物や兵器、都市の名前などの大半は、彼の手によるものである。

通称 “トミノメモ” には、普段から、耳馴染みのよいネーミングがいくつもストックしてあり、シャアを始め、アルテイシア、ジオン、ランバ・ラル、マ・クベ、ルナツー、オデッサ、ジャブロー、ア・バオア・クー、ホワイトベース等々は、そこから生まれたという。

ガンダムの映画化、始動する

1980年、夏のある日、再放送で火の着いたガンダム人気が日に日に盛り上がるのを見た映画会社の松竹が、日本サンライズ(現・サンライズ)に映画化の話を持ちかける。当初は全43話を再編集するように要請するが、富野監督は2時間に収めるのは不可能と断り、逆に1話から14話までを再編集して、1本のストーリーにまとめることを提案する。

両者話し合いの末、続編は1作目の興行成績次第という条件付きで、富野案の映画化が決まった。だが―― 結果的に公開前に続編の制作が決まる。それを決定づけたのが、公開3週間前に行われた、前述の「アニメ新世紀宣言」だった。前置きが長くなったが、ようやく本題である。

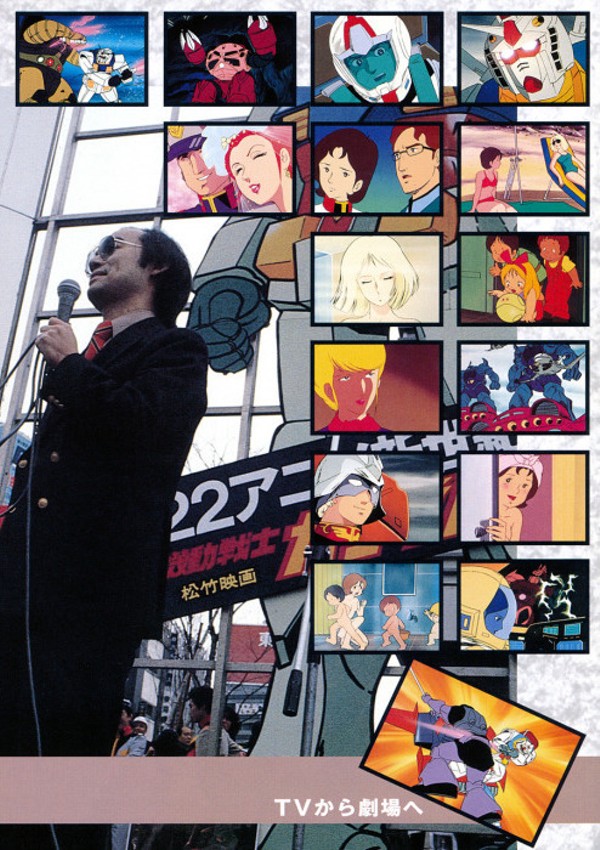

それは、前代未聞のイベントだった。発案者は日本サンライズの宣伝プロデューサー(当時)の野辺忠彦氏。曰く、このイベントはファンが集まることが目的であると。同じ時代に、同じ価値観を持った者たちが、同じ場所に集まる―― そこに意味があると。

何か派手な歌舞音曲をやるような催しではない。ただ、それまで「たかがアニメ」と言われていたものが、社会に認められるには、圧倒的なエネルギーが必要だった。それには、送り手と受け手が1つになること――彼はそれを可視化しようとしていた。

イベントは、アニメ雑誌やラジオ等を通じて告知された。当初、富野監督は「中身のないイベントにどんな意味があるのか」と開催に反対だったが、野辺プロデューサーの執拗な説得に、渋々応じたという。だが、当の野辺サンも、本当にファンが来てくれるのか自信はなかった。イベントの申請を所轄の警察署に提出した松竹は、参加人数を2,000人と見積もった。

アニメ新世紀宣言

ⓒSUNRISE

1981年2月22日、新宿駅東口の駅前広場(新宿ステーションスクエア)には、徹夜組の350人を含む15,000人ものファンが押し寄せた。劇中のキャラクターに扮する者、自作のモビルスーツの着ぐるみを装着した者――。さながら、今日の「コミケ」で見られる、コスプレした来場者の光景が、そこにあった。そう、「オタク」がここに誕生する。

ステージでは富野監督の挨拶に始まり、キャラクターデザインを担当した安彦良和サン、メカニカルデザインを担当した大河原邦男サンら、関係者が次々に登壇した。皆、裏方である。しかし、ファンたちは歓喜した。彼らにとっては、裏方こそスターなのだ。

声優陣(当時は彼らも裏方だった!)を代表して、シャア役の池田秀一サンが挨拶をしたところで、ファンの盛り上がりは最高潮に達した。午後1時に始まったイベントは2時間が経過しようとしていた。フィナーレは、ファン代表2名による「アニメ新世紀宣言」である。宣言文は、先の野辺プロデューサーが考案した。少し長くなるが、なかなかの名文なので、全文を引用させていただく。

アニメ新世紀宣言

私たちは、私たちの時代のアニメをはじめて手にする。『機動戦士ガンダム』は、受け手と送り手を超えて生み出されたニュータイプ・アニメである。

この作品は、人とメカニズムの融合する未来世界を皮膚感覚で訴えかける。

しかし、戦いという不条理の闇の中で、キャラクター達はただ悩み苦しみあいながら呼吸しているだけである。そこでは、愛や真実ははるか遠くに見えない。

それでも、彼らはやがてほのかなニュータイプの光明に辿りつくが、現実の私たちにはその気配すらない。

なぜなら、アムロのニュータイプはアムロだけのものだから。

これは、生きるということの問いかけのドラマだ。

もし、私たちがこの問いを受け止めようとするなら、深い期待と決意をもって、自ら自己の精神世界(ニュータイプ)を求める他はないだろう。

今、未来に向けて誓いあおう。

私たちは、アニメによって拓かれる私たちの時代と、アニメ新世紀の幕開けをここに宣言する。

―― 映画『機動戦士ガンダム』は、配収9億円を超える大ヒットとなった。続いて同年7月、既に発表済みの続編『機動戦士ガンダムⅡ 哀・戦士編』が封切られ、こちらも7億円を超える連続ヒット。そして翌82年3月、完結編の『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙(そら)編』が公開され、シリーズ最高となる12億9,000万円の配収を叩き出した。気が付けば、もう、誰もアニメを子供が見るものだと言わなくなっていた。

奇しくも、アニメという言葉が世に浸透し始めて、それが市民権を得る期間が、78年から83年に至る「黄金の6年間」と重なる。東京が最も面白く、猥雑で、エキサイティングだった時代である。

アナタにおすすめのコラム

2024.04.07

Information

あなた