この日何の日?

ジョン・クーガー・メレンキャンプのライヴが日本武道館で行われた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1986年のコラム

梅雨に聴きたい「あじさい橋」城之内早苗はおニャン子クラブで異彩を放った演歌少女

スミス・ミーツ・ピカソ ー「フェリスはある朝突然に」のメランコリー

映画のようなストーリー、ザ・スミスにまつわる思い出ばなし

ポールがバック!? デヴィッド・ボウイとミック・ジャガー幻の共演ライヴ

プリンス・トラスト'86 ポール・マッカートニーがライヴに還ってきた夜!

キリング・タイムをどう商品化? サブカル系コンピレーション「別天地」

もっとみる≫

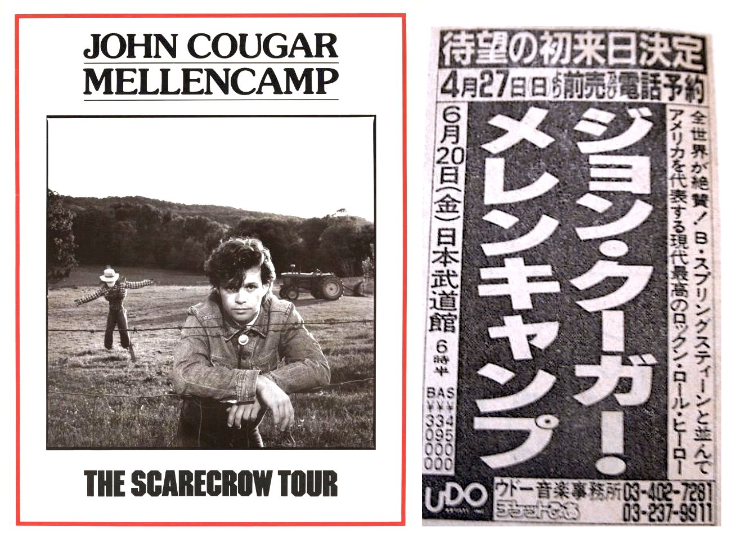

ライヴはこれまで数えきれないほど観てきたが、その中でも、1986年6月20日に日本武道館で観たジョン・クーガー・メレンキャンプの来日公演は、30年以上がたった今も特別な想い出として心に残っている。

あの夜、僕が体験したのは、一切の説明を必要としない強靭なスピリッツを持った本物のアメリカ音楽だった。

ジョンは、アメリカ中西部にあるインディアナ州シーモアという小さな町で育った。概ね保守的な土地柄で、人口比率は白人が多く、アメリカの典型的なスモールタウンと言っていいかもしれない。

ジョンの音楽には、そんな故郷のアイデンティティが色濃く滲んでいる。愛着と反発。飾り気がなく、正直で、荒っぽく、正義感と閉塞感の間で苛立ちながら、現実を生き抜くたくましさに満ちている。

僕の席はステージをほぼ真横から見下ろす場所だった。会場が暗くなり、スポットライトのまばゆい光が簡素なステージを照らし出すと、テープで「祖母のテーマ(Grandma's Theme)」が流れ、それを合図にバンドは「スモール・タウン」を演奏し始めた。

その最初のワンコードが鳴った瞬間、目の前の景色がまったく違うものに変わった気がした。大袈裟になんか言ってない。音の質感、音圧、伝わってくるリアリティ、すべてがこれまで経験したことのないものだった。

そしてあの夜、僕は完全にぶっ飛ばされてしまったのだ。

ジョンはエネルギーの塊で、マイクを客席に向けるだけで体温が伝わってくるほどだった。小さな体をいっぱいに使ったステージアクションにはキレがあり、魅力的なしゃがれ声は一番遠くの席まで一直線に届いた。

バンドも素晴らしかった。なによりタフでなければ認められない環境で叩き上げられたサウンドは、驚くほど骨太でストレートだった。そして、その向こう側には、埃っぽい風が舞うアメリカの原風景が広がっていた。

とりわけ僕はケニー・アロノフのドラムに感銘を受けた。手数は多くないのに一打一打の破壊力が凄まじく、まるでヘヴィー級のボクサーが繰り出すパンチのようだった。

「ジャック&ダイアン」、「青春の傷あと(Hurts So Good)」、「クランブリン・ダウン」、「ピンク・ハウス」、「ロンリー・オル・ナイト」など、代表曲はほとんど演奏してくれた。しかし、僕にとってより重要な瞬間は、本編が終わってからのアンコールで訪れた。

大歓声の中、ジョンとバンドはステージに戻ると、僕の知らない曲を連続して演奏した。戸惑う僕を他所に、近くにいた大学生たちは狂喜乱舞している。コール&レスポンスが飛び交い、音楽はマグマのような熱さで腹にずんずんと響いてきた。「これは一体なんなのだ?」、僕はわけがわからないまま生理的な興奮に翻弄されるばかりだった。

ラストナンバーは「渚のボードウォーク(Under The Boardwalk)」だった。ソウルコーラスグループのザ・ドリフターズが1964年にヒットさせた曲で、僕はローリング・ストーンズのヴァージョンで知っていた。だから、演奏された他の曲もきっと誰かのカヴァーなのだろうと思った。

終演後、すぐに席を立つことができなかった。なにかとんでもないものに出会ってしまったような、そんな感覚があったからだ。大学生たちが「アンコール、全部歌えましたよ」と楽しそうに話しているのが聞こえてきて、それが無性にうらやましかった。

後日、音楽雑誌のライヴレビューで、このとき演奏された曲のいくつかを知ることができた。

C.C.R.「プラウド・メアリー」

ジェームス・ブラウン「コールド・スウェット」

ウィルソン・ピケット「ダンス天国(Land Of 1000 Dances)」

僕はいても立ってもいられなくなった。未知なる音楽を知るための鍵が、そこに書かれていたのだから。結局、その年のうちに、僕はC.C.R.のオリジナルアルバムをすべて買い揃えることになる。

当時、バンドのベーシストがインタービューでこんなことを言っていた。

「まったくジョンはひでえ野郎だ。あいつと一緒にやるためには、古いロックンロールやソウルを完璧にマスターしておく必要がある。もしひとつでも知らない曲があると、ものすごく怒るんだ」

もちろん冗談めかしての発言だが、僕はこれを読んだとき、なんだか嬉しかった。そして、怒られてもいいから、いろいろ教えてもらえたらどんなに楽しいだろうと思った。

あれから30年以上が経ち、記憶も大分断片的にはなってきたけど、あの夜に感じた興奮は今も胸に残っている。それは静かな波動となって、僕の心を揺り動かし続けている。

2018.06.20

あの夜、僕が体験したのは、一切の説明を必要としない強靭なスピリッツを持った本物のアメリカ音楽だった。

ジョンは、アメリカ中西部にあるインディアナ州シーモアという小さな町で育った。概ね保守的な土地柄で、人口比率は白人が多く、アメリカの典型的なスモールタウンと言っていいかもしれない。

ジョンの音楽には、そんな故郷のアイデンティティが色濃く滲んでいる。愛着と反発。飾り気がなく、正直で、荒っぽく、正義感と閉塞感の間で苛立ちながら、現実を生き抜くたくましさに満ちている。

僕の席はステージをほぼ真横から見下ろす場所だった。会場が暗くなり、スポットライトのまばゆい光が簡素なステージを照らし出すと、テープで「祖母のテーマ(Grandma's Theme)」が流れ、それを合図にバンドは「スモール・タウン」を演奏し始めた。

その最初のワンコードが鳴った瞬間、目の前の景色がまったく違うものに変わった気がした。大袈裟になんか言ってない。音の質感、音圧、伝わってくるリアリティ、すべてがこれまで経験したことのないものだった。

そしてあの夜、僕は完全にぶっ飛ばされてしまったのだ。

ジョンはエネルギーの塊で、マイクを客席に向けるだけで体温が伝わってくるほどだった。小さな体をいっぱいに使ったステージアクションにはキレがあり、魅力的なしゃがれ声は一番遠くの席まで一直線に届いた。

バンドも素晴らしかった。なによりタフでなければ認められない環境で叩き上げられたサウンドは、驚くほど骨太でストレートだった。そして、その向こう側には、埃っぽい風が舞うアメリカの原風景が広がっていた。

とりわけ僕はケニー・アロノフのドラムに感銘を受けた。手数は多くないのに一打一打の破壊力が凄まじく、まるでヘヴィー級のボクサーが繰り出すパンチのようだった。

「ジャック&ダイアン」、「青春の傷あと(Hurts So Good)」、「クランブリン・ダウン」、「ピンク・ハウス」、「ロンリー・オル・ナイト」など、代表曲はほとんど演奏してくれた。しかし、僕にとってより重要な瞬間は、本編が終わってからのアンコールで訪れた。

大歓声の中、ジョンとバンドはステージに戻ると、僕の知らない曲を連続して演奏した。戸惑う僕を他所に、近くにいた大学生たちは狂喜乱舞している。コール&レスポンスが飛び交い、音楽はマグマのような熱さで腹にずんずんと響いてきた。「これは一体なんなのだ?」、僕はわけがわからないまま生理的な興奮に翻弄されるばかりだった。

ラストナンバーは「渚のボードウォーク(Under The Boardwalk)」だった。ソウルコーラスグループのザ・ドリフターズが1964年にヒットさせた曲で、僕はローリング・ストーンズのヴァージョンで知っていた。だから、演奏された他の曲もきっと誰かのカヴァーなのだろうと思った。

終演後、すぐに席を立つことができなかった。なにかとんでもないものに出会ってしまったような、そんな感覚があったからだ。大学生たちが「アンコール、全部歌えましたよ」と楽しそうに話しているのが聞こえてきて、それが無性にうらやましかった。

後日、音楽雑誌のライヴレビューで、このとき演奏された曲のいくつかを知ることができた。

C.C.R.「プラウド・メアリー」

ジェームス・ブラウン「コールド・スウェット」

ウィルソン・ピケット「ダンス天国(Land Of 1000 Dances)」

僕はいても立ってもいられなくなった。未知なる音楽を知るための鍵が、そこに書かれていたのだから。結局、その年のうちに、僕はC.C.R.のオリジナルアルバムをすべて買い揃えることになる。

当時、バンドのベーシストがインタービューでこんなことを言っていた。

「まったくジョンはひでえ野郎だ。あいつと一緒にやるためには、古いロックンロールやソウルを完璧にマスターしておく必要がある。もしひとつでも知らない曲があると、ものすごく怒るんだ」

もちろん冗談めかしての発言だが、僕はこれを読んだとき、なんだか嬉しかった。そして、怒られてもいいから、いろいろ教えてもらえたらどんなに楽しいだろうと思った。

あれから30年以上が経ち、記憶も大分断片的にはなってきたけど、あの夜に感じた興奮は今も胸に残っている。それは静かな波動となって、僕の心を揺り動かし続けている。

2018.06.20

YouTube / John Darner

YouTube / Farm Aid

Information

あなた