この日何の日?

角松敏生のアルバム「ON THE CITY SHORE」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1983年のコラム

眩しかった1983年の洋楽シーン!MTV黄金時代と第2次ブリティッシュ・インベイジョン

Stop! Stop! ひばりくんッ、僕が見た白いサソリと伝説の白いワニ

ポリスの名曲「見つめていたい」危険だったあの頃のスティング

村上 “ポンタ” 秀一との仕事、チャクラのアルバム「南洋でヨイショ」

80年代のゲイリー・ムーア、奇跡を共有した10年間を振り返る

EP-4の真実、どれがほんとうの姿なのだろう?

もっとみる≫

サードアルバムこそが真のデビュー作?

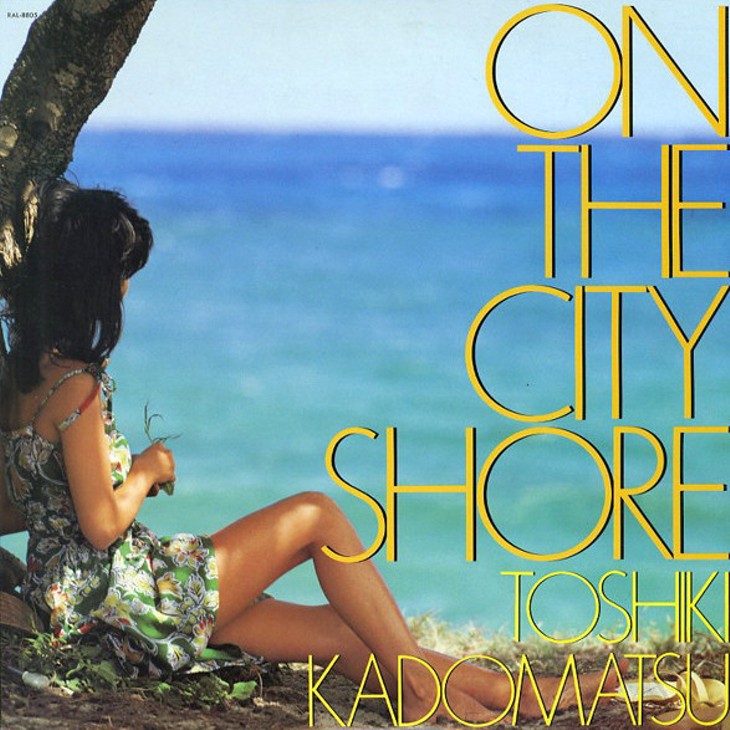

1983年5月21日、角松敏生のサードアルバム『ON THE CITY SHORE』が発表された。

角松敏生のデビューアルバムは1981年6月に発表された『SEA BREEZE』だ。けれど、アーティスト角松敏生のキャリアを考えると、僕にはこのサードアルバムが本当の意味で彼のデビュー作なのではないかと思えるのだ。

角松敏生のデビューは、メディアを招待して逗子のレストランで本人の演奏を含むアルバムお披露目会が行われるというなかなか派手なものだった。その背景には、前年の1980年に山下達郎が『Ride on Time』でブレイク、1981年3月には大滝詠一が『A LONG VACATION』を発表するなど、洗練された洋楽的ポップテイストをもつシンガーソングライターに注目が集まりつつあるという時代の流れがあった。角松を、こうした新しい流行を受け継ぐスターにしたいという “大人たち” の期待が、その派手なデビューイベントにも現れていたのだ。

デビュー時の思惑は “オシャレなリゾートポップスのスター”

しかし、彼の鳴り物入りのデビューは必ずしも好意的に迎えられはしなかった。70年代の前期からじっくりとその音楽性を研ぎ澄ましていった山下達郎、大滝詠一らのブレイクが業界関係者にも好感をもって受け入れられていったのに対し、派手なデビューを飾った角松に対しては、ムーブメントに便乗して苦労をせずにおいしいところを持って行こうとしていると、冷ややかな目が向けられることもあった。

角松敏生にとっても、そうしたデビューは必ずしも意図するものではなかったと思う。彼自身、はっぴいえんど、ティン・パン・アレイなどの日本のポップサウンドの先駆的アーティストに対するあこがれが活動の大きな原動力になっていたし、彼らが切り拓いた地平の後継者になろうとする意欲もあった。しかし、当時彼が所属していた事務所は、彼をオシャレなリゾートポップスのスターにしようと目論んでいた。そのあたりの微妙なズレが彼のデビューにいらない陰を落としていたという気がする。

すこぶるクオリティの高いファーストとセカンド、だったが…

デビューアルバム『SEA BREEZE』に収録されている楽曲はすべて角松敏生のオリジナルだったし、レコーディングにも、村上秀一、後藤次利、鈴木茂、今剛など、彼が敬愛するミュージシャンが多数参加している。その意味で、アーティストとしての彼の希望は叶えられているように見えた。しかし、プロデューサーの立場に立つことはできず、サウンドディレクターもアレンジャーの志熊研三が務め、角松本人のアレンジは一曲も無い。

それでも『SEA BREEZE』はきわめて高いクオリティをもった作品だった。それは、角松敏生が2016年に発表した、このアルバムの音源のボーカルだけを新録してミックスし直したアルバム『SEA BREEZE 2016』が証明している。

1982年、彼はソウル色を強めたセカンドアルバム『WEEKEND FLY TO THE SUN』を発表した。当時の西海岸の有名ミュージシャンを起用してロサンゼルスでレコーディングされたこのアルバムもすべて角松敏生の楽曲で構成されている、しかし編曲はアース・ウインド&ファィアーなどで知られるアレンジャーのTOM TOM 84が行っている。

このアルバムも作品としてのクオリティは高かった。しかし、アーティストとして自分ならではのサウンドを追求していこうとする角松敏生の志向と、スターをつくりたいスタッフサイドとの意向がすれ違い、角松敏生は事務所から離れることとなった。

事務所を離れた角松敏生、セルフプロデュースの「ON THE CITY SHORE」

事務所から離れた角松敏生は、アーティストとしての原点に立ち返り、敬愛するアーティスト、ミュージシャンの後を追うのではなく、自分と共に音楽をつくっていく同世代の仲間を探しながらライブハウスから活動を行っていく。そして、ソングライターとして杏里に「Fly By Day」を提供したことをきっかけに、新たなマネジメント体制を確立する。

そんな状況の中発表されたたのが『ON THE CITY SHORE』だ。

サウンド的にこれまでと大きく変わったわけではない。それまでの試行錯誤を経て、ソウル、フュージョンベースのタイトな角松サウンドがここでひとつの形になった、そんな印象があるアルバムだ。

このアルバムがこれまでの作品と違うポイントは、角松自身がアルバムのプロデュース、そしてアレンジを行っていること、さらにレコーディングミュージシャンも一新されていることだ。レコーディングセッションは、この間に彼とセッションを重ねてきた若いミュージシャンが中心になっており、青木智仁(B)、友成好宏(Kb)など、その後に第一線プレイヤーとして活躍する名前も見られる。

角松ライヴのハイライト、紙ヒコーキが乱舞する「スカイ・ハイ」収録

それはこういうことだと思う。それまでの角松敏生の作品は、彼が強い影響を受けてきたミュージシャンとともに作品をつくろうとする傾向があった。そうすることで、彼が何にリスペクトの想いをもっているのかをわかりやすく示すことはできる。けれど、それはリスペクトする対象を “後追い” するということでもあるのだ。

けれど『ON THE CITY SHORE』では、角松は自らが出逢った同世代のプレイヤーたちと作品をつくりあげている。一見、それは先達へのリスペクトをやめたようにも見える。しかしその姿勢は、はっぴいえんどなどの角松がリスペクトするアーティストたちが作品をつくった時の姿勢と同じなのだ。まさに、彼らは先達が居ない情況において、同世代の仲間たちと作品をクリエイトしていったのだから。

つまり、『ON THE CITY SHORE』は、先達のつくった音や作品といった “結果” に追従するのではなく、先達と同じ姿勢でつくりあげた作品なのだ。その意味で、これが本当の意味でのアーティスト角松敏生のデビュー作と言えるのではないか。そして、このアルバムが角松敏生にとって大きな意味をもつ作品だということは、その後の彼のステージにおける定番曲となり、演奏と共に会場に紙ヒコーキが乱舞するシーンは今も角松ライヴのハイライトとなっている「スカイ・ハイ(TAKE YOU TO THE SKY HIGH)」が収められているということにも示されているんじゃないか… と思うのだ。

2020.05.04

Information

あなた