この日何の日?

ジョン・レノン&オノ・ヨーコのアルバム「ダブル・ファンタジー」発売日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1980年のコラム

ディズニープラス「SHOGUN 将軍」の大ヒットは真田広之と “1980年版” があったおかげ!

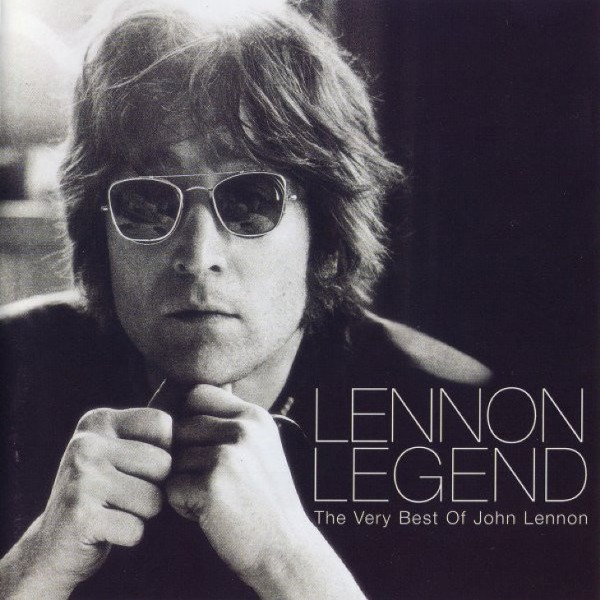

ジョン・レノン「スターティング・オーヴァー」:OSAKA TEENAGE BLUE 1980 vol.8

元祖ヴィジュアル系!ヴィサージは80年代《ニューロマンティック》の先がけバンド

ジョン・レノンの料理人は誰? アルバム「ダブル・ファンタジー」は名盤なのか?

あなた、抱いてよ。オノ・ヨーコ「キス・キス・キス」の衝撃!

一番好きなジョン・レノンの曲は? ポールの答えは「ビューティフル・ボーイ」

もっとみる≫

フィクション 80年代のジョン・レノン。チャリティー、ちょっと違うんだよなぁ

1980年12月8日、ジョン・レノンはニューヨークで銃撃に合い、命を狙われた。犯人の銃口が少し傾いていたことが幸いし、命拾いしたものの、これ以降ジョンの周辺は厳重な警備体制となる。どこに行くにも何をするにも屈強なガードマンが同行するようになった。アルバム『ダブル・ファンタジー』はリリースされたが、その後に予定されていたコンサートツアーも中止され、音楽シーンの表舞台でジョンが活動することも難しい状況になっていった。

80年代も半ばにさしかかるとロックシーンは空前のチャリティーブームが沸き起こる。愛と平和のメッセンジャーであるジョンは当然のこと、バンド・エイドの看板アーティストとしてボブ・ゲルドフやミッジ・ユーロに担ぎ出される。しかし、チャリティーと言っても80年代特有のバブリーなノリに辟易し、ライブ・エイドには参加せず、期待されたポール・マッカートニーとの共演は夢に終わる。

90年代のジョン・レノン、オルタナとショーンの成長

90年代、最愛の息子、ショーン・レノンが思春期〜青年期を迎え、音楽活動を開始する。多感なショーンはオルタナティブロックへ傾倒しており、母オノ・ヨーコも元来のアヴァンギャルドな志向を持っていたことから、ショーンのオルタナ魂は爆発していく。

こうして母と息子の音楽的方向性に同調するようにジョンもオルタナな方向性に向かっていた。「90年代は生々しいロックの時代だ!」そう思ったジョンは、ショーンを加えた新生プラスティック・オノ・バンドの結成を家族に持ちかける。

しかし、ショーンは「ビートルズの元メンバーとバンドをやるのはイヤだ」と主張。ヨーコからは「ジジイの出る幕じゃない」と言われてしまう。久しぶりにロックのザラザラした感触を取り込んだ音楽制作に打ち込もうとした矢先にジョンは最も信頼してきた家族から理解が得られず、相当に落ち込んだことだろう。

そして、ジョン・レノンは「家族に信頼されないのなら、オレひとりでも音楽を作ってやる」と一念発起し、自分自身を見つめた内省的なソロアルバムを作り上げた。こうして十数年ぶりにリリースされたソロアルバム『ジョンのつぶやき』(John's Tweet)は、地味な内容故に大ヒットには至らなかったものの、プレスからの評価は高く、その年のリーダーズポールでは軒並み上位に選出された。

ロックシーンのフロントラインに帰還したジョン・レノン

こうしてシーンへの復活を果たしたジョンだったが本人としてはその成果に満足していたわけではなく、さらなる表現のブラッシュアップを考え、「やはりオレには音楽を一緒に作る仲間が必要だ」と結論付けた。

そして、一緒に音楽に取り組む仲間を探し、当時(90年代半ば以降)、ジョン信者として有名になっていたレニー・クラヴィッツに白羽の矢が立てられ、コラボレーションアルバムを作りあげたのだ。このアルバム『自由への昇天』(Are You Gonna Go With Me)は、ハードにロックするタイトルナンバーとともに大ヒットし、ジョンは再びロックシーンのフロントラインに帰還したのだ!

これをきっかけにジョンは次から次に誰もが納得といったコラボレーターやプロデューサーを迎えて作品づくりにはげんだ。主なコラボレーターはエルヴィス・コステロやデイヴ・スチュワート、トッド・ラングレンなど錚々たるメンツ。こうした一連のアルバムは、軒並みヒットし、この時期にはステージ活動にも復帰した。そのバックバンドも豪華絢爛で、ドラマーにデイヴ・グロール、ギターにクラプトンを迎えてのワールドツアーは大盛況となり、遂には来日公演を東京ドームで行い、チケットは連日ソールドアウトとなった。そして、何とフジロックフェスティバルにヘッドライナーとして出演し、日本中がさらなる大騒動となったのだ。

21世紀のジョン・レノン、新生プラスティック・オノ・バンド結成

こうして、1990年代〜2010年代を順風満帆のソロキャリアで歩んできたジョンだったが、一方では2020年代になり、ショーンやヨーコが活動していたプラスティック・オノ・バンドの活動も一段落していた。

また、この頃から新型コロナウイルスの爆発的な感染が世界中で広がったことから、オノ・バンドは前作『地獄の果てまで連れてって』(2013年)のように様々なミュージシャンを集めてのレコーディングも難しくなっていた。こうした状況を受け、オノ・バンドの新作はジョン・レノンをも交えたファミリーバンドという形で家族3人のデモテープ制作から始まった。こうして、ジョンは久しぶりにプラスチック・オノ・バンドのメンバーに復帰することとなったのだ。

デモの出来栄えは、アヴァンギャルドなヨーコ、落ち着いた感触を残しながらも苦みのあるロックチューンのジョン、そして、その中間のショーンとバランス良い楽曲を揃えることができていた。そして、コロナ禍の猛威も落ち着いた2023年、彼らは本格的なレコーディングに突入した。レコーディングには、前作で音作りの中核を担った本田ユカ(元チボ・マット)、小山田圭吾(コーネリアス)に加え、プロデューサーにノエル・ギャラガー(元オアシス)を迎えて制作された。

しかし、レコーディングが始まる頃には、ヨーコの年齢は90歳を迎えていた。体力的にもレコーディングや演奏活動は難しい状況になり、残念ながら新生オノ・バンドへのレコーディングへの参加は断念せざるを得ない状況になってしまった。そうした状況でもヨーコが作った楽曲はレコーディングに採用され、前作の制作を支えた本田ユカ、小山田圭吾、ショーンが中心となりヨーコ作品は打ち込みと生演奏を融合させた音像と浮遊感に満ちたオルタナティブなサウンドで、ジョン不在期のオノ・バンドの作風が上手く引き継がれていた。

一方、ジョンが主導して制作された楽曲ではビートルズ時代の黄金律を大胆に復活させる作風が目立ち、これを後押ししたのはプロデューサーに迎えられたノエル・ギャラガーだった。

当初、ジョンは、「こんな古いロックサウンドでは誰も見向きもしないのでは…」と弱気に語っていたそうだが、ノエルから「ビートルズから最大のインスピレーションを受けたオアシスが世界的なビッグバンドになり、天文学的セールスを記録したのだから、あなたはロックンローラーとしての自分の才能をもっと信じるべきだ」と説得され、エレキギターが気持ちよく歪むロックナンバーを披露してくれたのだ。

アヴァンギャルドな方向性のヨーコ作品と分かりやすいロックナンバーのジョン作品という相反する要素を上手く中和し、アルバムとしてのまとまりをもたらしたのが、ショーンが主導して作った楽曲だった。そもそもショーンのキャリアのスタートはビースティ・ボーイズが主宰するレーベル、グランド・ロイヤルからデビューしている。世代的にもヒップホップ以降の編集感覚には長けており、こうした志向を持つ本田ユカや小山田圭吾との相性も良く、アルバムの方向性や構成を上手くまとめ上げていった。

こうして作り上げたニューアルバム『地獄の果から連れもどしてよ』(Bring Me Back From The Hell)は話題騒然の中、リリースされた。

2023年のジョン・レノン、分断された世界に向けて何を歌ったのか?

脂の乗り切っているクリエイターのサポートを受けて、2023年のロック作品として懐古的にならず、現役バリバリのアルバムを作り上げた新生プラスティック・オノ・バンド。そして、ジョン・レノンは2023年に何を歌ったのだろうか?

ジョン・レノンは、世界の分断が一層増している2023年にイマジンのように理想主義的な平和を歌うことに躊躇があったようだ。しかし、具体的な政治的メッセージソングを歌うことは、分断された世界のどちらか一方の立場に捉えられてしまう可能性が高いため、さらに分断の溝を深めてしまう可能性があると危惧していた。

考えに考え、悩みに悩み、葛藤した挙句、ジョン・レノンは分断された価値観やイデオロギーの溝を埋めるには、やはり愛しかないと結論付け、普遍的なラブソングを歌うことを選んだのだ。それは、年老いていく最愛の妻へのラブレターであったり、立派に成長した息子に対する感謝の気持ちとも捉えられるかもしれない。

2023年、もしかしたら世界はジョン・レノンに政治的なメッセージを期待したのかもしれない。しかし、ジョンは分断された世界の双方に共通する価値観は個人が抱える普遍的な愛しかないと位置付けたのだろう。

ウッドストックの1969年やライブエイドの1985年のように平和や人助けを叫べばオッケーという単純な時代ではない。価値観やイデオロギーの違いにより、複雑にこんがらがった負のエネルギーを紐解くためにジョン・レノンは、人類に共通する普遍的な愛を力強く、そして優しく歌ってくれた。

ジョン・レノンは、今も普遍的な愛のメッセージを歌い続けている。

アナタにおすすめのコラム

2023.12.08

Songlink

Information

あなた