この日何の日?

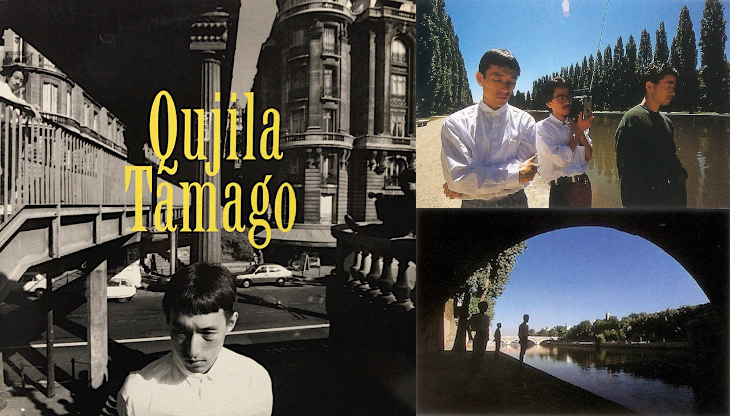

くじらのアルバム「TAMAGO」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1986年のコラム

ブルーマンデーの前倒し!バービーボーイズの「なんだったんだ?7DAYS」

テレビの歌番組から消えた「イントロ曲紹介」絶対に笑ってはいけないその存在意義

スウィング・アウト・シスター「ブレイクアウト」80年代における最も良質なヒット曲

そこが英米との違い。プロデューサーが育たなかった日本の音楽業界事情

くじらが捉えたヨーロッパの感覚、音に奥行きが出たパリのレコーディング

くじらのアルバム「TAMAGO」ベルリンのハンザ・トンスタジオでミックスダウン

もっとみる≫

photo:SonyMusic

『そこが英米との違い。プロデューサーが育たなかった日本の音楽業界事情』からのつづき

音楽ディレクターとして初めて経験した海外レコーディングは、1983年のニューヨーク、山下久美子のアルバム『Sophia』でしたが、まったく自ら望んだわけではなく、イヤイヤながら、シブシブ行ったんですわ(『プロデュースはヒュー・マクラッケン、山下久美子のNYレコーディング』をご参照くだされ)。

しかも、約40日間という、私にとって今もって最長連続海外滞在記録であるところの長期間だったんですが、予期に反して、3週間を過ぎたあたりから俄然楽しくなり、帰る頃には後ろ髪を引かれていたくらい、すっかり馴染んでしまったんですね。

以来、海外レコーディング積極派に豹変しました。

とは言え、しばらくは機会がなかったのですが、1986年、“くじら” の2nd アルバムで、パリ・レコーディングの話が出てきました。プロデュースを依頼したサックス奏者の清水靖晃さんが当時、図らずも、パリに住んでいたのです。はっきり言っておきますが、あくまで「図らずも」です(ただ前回告白したように「記憶は薄いスープの如し」ですが…)。

1st アルバムがたいして売れていないのに、よくそんな贅沢が許されたな、と思われるかもしれませんが、はっきり言って(ばかりですが)、けっして贅沢ではなかったのです。

日本のレコーディングスタジオが間違いなく世界一高い時代でした。1時間4〜5万円が当たり前。アルバムで300時間使うと、それだけで1200〜1500万円! のちに1日いくらなど割安料金も出てきますが、その頃は(郊外の合宿型スタジオ以外は)時間貸ししかなかったと思います。

ドル=170円くらいで、今よりはずっと円安でしたが、それでもパリのスタジオ代は日本の半額くらいだったかな。単純計算で、600万円以上節約できることになります。くじらみたいにバンドだと、他のミュージシャンをほとんど使わないので、渡航費や宿泊費を考えても、日本で普通にレコーディングするより安上がりになったのです。

ま、日本でも「普通に」やらない、たとえば24トラックのマルチテープレコーダーを使わないとか、クオリティを我慢するなら、安くやる方法はいくらもありましたがね。

検討した結果、パリで約3週間、楽器と唄を全部録って、その後ベルリンに移動して1週間でミックスダウン、という計画を立てました。靖晃さんの奥さんで、イタリア人のリサさんがスタジオ探しや楽器レンタルや滞在ホテルなど、コーディネイションを引き受けてくれました。英米と違って、特にやってみたいエンジニアもいなかったので、意思疎通のことも考え、日本から小野誠彦氏に同行してもらうことにしました。今思うと、ベルリンではないけれど、ミュンヘンには Mack という、“Queen” や “ELO” の仕事をしているエンジニアがいましたけどね。その頃は念頭にありませんでした。

日本でやるより安上がりとは言え、節約に越したことはありません。飛行機は大韓航空にしました。今でこそ大韓航空は世界のメジャーキャリアのひとつですが、当時は、1983年のソ連による撃墜事件と1987年の例の金賢姫による爆破事件の間ですから、勇気ある選択だったかもしれません。あくまで安いのがその理由でした。

機内に乗り込むと、後方のドアにガムテープがベタベタと貼りまくってあって、些か後悔しましたが後の祭り、幸いにして何事もなかったですけどね。仁川(インチョン)国際空港なんてものもまだなく、キムチの匂いに満ちた金浦空港に立ち寄ってからシャルル・ド・ゴールへ。

海外レコーディングのいいところは、まず、日常から隔離されて創作作業に集中できること。特に、インターネットが普及する以前は、隔離度は相当に高かった。日本との連絡は電話かファックスのみ。国際電話は高かったですから、かけることもかかってくることも滅多にありませんでした。

通信環境だけじゃなく、周りのものすべてがふだんとは違うわけで、私はアーティストではありませんが、そういう非日常に身を置くことで、感性が大いに刺激されるであろうことは、理解できます。

あとは、何かと話の種ができること。宣伝においては、話題が多いほうが得ですもんね。この時は音楽評論家の高橋健太郎さんに同行してもらって、後のプロモーション活動への協力をお願いしました。

個人的には、観光ではなくて、仕事で海外を訪れることで、その地の人たちと交流できるのが好きですね。彼らの仕事のやり方とか、音楽への感性とか、やはり日本人とはどこか違うので、それを知るのが面白い。

パリのスタジオのスタッフたちはすごく真面目で謙虚で、ちょっと意外でした。勝手な想像で「時間になったらスパッと作業を止めて、ランチタイムにしたりするんだろうな」なんて思っていましたが、こちらから言うまで休憩しようともしません。だけど一旦ランチに出かけたら、2時間くらい帰ってこない。やはりさすがはフランス人。その時は「おいおい(怒)」ですが、ともかくそういう様子を見るのが楽しいのです。

「ラムセス・スタジオ」という、エジプトのファラオの名前がついたそのスタジオは、コントロールルームとスタジオブースの間の扉がちゃんと閉まらないようなポンコツでしたが、レコーディングはまずまず順調に進んでいきました。

…『くじらが捉えたヨーロッパの感覚、音に奥行きが出たパリのレコーディング』につづく。

2018.08.23

音楽ディレクターとして初めて経験した海外レコーディングは、1983年のニューヨーク、山下久美子のアルバム『Sophia』でしたが、まったく自ら望んだわけではなく、イヤイヤながら、シブシブ行ったんですわ(『プロデュースはヒュー・マクラッケン、山下久美子のNYレコーディング』をご参照くだされ)。

しかも、約40日間という、私にとって今もって最長連続海外滞在記録であるところの長期間だったんですが、予期に反して、3週間を過ぎたあたりから俄然楽しくなり、帰る頃には後ろ髪を引かれていたくらい、すっかり馴染んでしまったんですね。

以来、海外レコーディング積極派に豹変しました。

とは言え、しばらくは機会がなかったのですが、1986年、“くじら” の2nd アルバムで、パリ・レコーディングの話が出てきました。プロデュースを依頼したサックス奏者の清水靖晃さんが当時、図らずも、パリに住んでいたのです。はっきり言っておきますが、あくまで「図らずも」です(ただ前回告白したように「記憶は薄いスープの如し」ですが…)。

1st アルバムがたいして売れていないのに、よくそんな贅沢が許されたな、と思われるかもしれませんが、はっきり言って(ばかりですが)、けっして贅沢ではなかったのです。

日本のレコーディングスタジオが間違いなく世界一高い時代でした。1時間4〜5万円が当たり前。アルバムで300時間使うと、それだけで1200〜1500万円! のちに1日いくらなど割安料金も出てきますが、その頃は(郊外の合宿型スタジオ以外は)時間貸ししかなかったと思います。

ドル=170円くらいで、今よりはずっと円安でしたが、それでもパリのスタジオ代は日本の半額くらいだったかな。単純計算で、600万円以上節約できることになります。くじらみたいにバンドだと、他のミュージシャンをほとんど使わないので、渡航費や宿泊費を考えても、日本で普通にレコーディングするより安上がりになったのです。

ま、日本でも「普通に」やらない、たとえば24トラックのマルチテープレコーダーを使わないとか、クオリティを我慢するなら、安くやる方法はいくらもありましたがね。

検討した結果、パリで約3週間、楽器と唄を全部録って、その後ベルリンに移動して1週間でミックスダウン、という計画を立てました。靖晃さんの奥さんで、イタリア人のリサさんがスタジオ探しや楽器レンタルや滞在ホテルなど、コーディネイションを引き受けてくれました。英米と違って、特にやってみたいエンジニアもいなかったので、意思疎通のことも考え、日本から小野誠彦氏に同行してもらうことにしました。今思うと、ベルリンではないけれど、ミュンヘンには Mack という、“Queen” や “ELO” の仕事をしているエンジニアがいましたけどね。その頃は念頭にありませんでした。

日本でやるより安上がりとは言え、節約に越したことはありません。飛行機は大韓航空にしました。今でこそ大韓航空は世界のメジャーキャリアのひとつですが、当時は、1983年のソ連による撃墜事件と1987年の例の金賢姫による爆破事件の間ですから、勇気ある選択だったかもしれません。あくまで安いのがその理由でした。

機内に乗り込むと、後方のドアにガムテープがベタベタと貼りまくってあって、些か後悔しましたが後の祭り、幸いにして何事もなかったですけどね。仁川(インチョン)国際空港なんてものもまだなく、キムチの匂いに満ちた金浦空港に立ち寄ってからシャルル・ド・ゴールへ。

海外レコーディングのいいところは、まず、日常から隔離されて創作作業に集中できること。特に、インターネットが普及する以前は、隔離度は相当に高かった。日本との連絡は電話かファックスのみ。国際電話は高かったですから、かけることもかかってくることも滅多にありませんでした。

通信環境だけじゃなく、周りのものすべてがふだんとは違うわけで、私はアーティストではありませんが、そういう非日常に身を置くことで、感性が大いに刺激されるであろうことは、理解できます。

あとは、何かと話の種ができること。宣伝においては、話題が多いほうが得ですもんね。この時は音楽評論家の高橋健太郎さんに同行してもらって、後のプロモーション活動への協力をお願いしました。

個人的には、観光ではなくて、仕事で海外を訪れることで、その地の人たちと交流できるのが好きですね。彼らの仕事のやり方とか、音楽への感性とか、やはり日本人とはどこか違うので、それを知るのが面白い。

パリのスタジオのスタッフたちはすごく真面目で謙虚で、ちょっと意外でした。勝手な想像で「時間になったらスパッと作業を止めて、ランチタイムにしたりするんだろうな」なんて思っていましたが、こちらから言うまで休憩しようともしません。だけど一旦ランチに出かけたら、2時間くらい帰ってこない。やはりさすがはフランス人。その時は「おいおい(怒)」ですが、ともかくそういう様子を見るのが楽しいのです。

「ラムセス・スタジオ」という、エジプトのファラオの名前がついたそのスタジオは、コントロールルームとスタジオブースの間の扉がちゃんと閉まらないようなポンコツでしたが、レコーディングはまずまず順調に進んでいきました。

…『くじらが捉えたヨーロッパの感覚、音に奥行きが出たパリのレコーディング』につづく。

2018.08.23

YouTube / tomorobin

Information

あなた