この日何の日?

山弦のアルバム「JOY RIDE」発売日(SONG FOR JAMES 収録)

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1998年のコラム

桃井かおりと田中美佐子がダブル主演!TBS金曜ドラマ「ランデヴー」主題歌は華原朋美

反町隆史主演の学園ドラマ「GTO」元暴走族の高校教師・鬼塚英吉が時代の風穴をあける!

今が一番カッコいい!L'Arc〜en〜Ciel のマニアックな試み【グラマラス・ロック列伝】

【夏の甲子園】で忘れられない一戦は?延長17回の死闘「横浜 vs PL」は強豪同士の頭脳戦!

伝説のキャンペーン【Think different】スティーブ・ジョブズの復帰とアップル劇的復活!

平成ぎゃるそん ④ ひとりぼっちの鈴木あみ!時代の狭間に登場した小室ブーム最後の覇者

もっとみる≫

連載【佐橋佳幸の40曲】vol.36

SONG FOR JAMES / 山弦

作曲:山弦

編曲:山弦

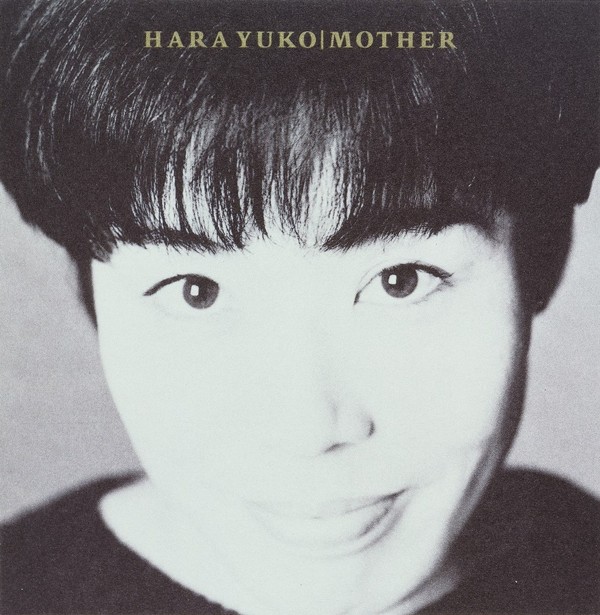

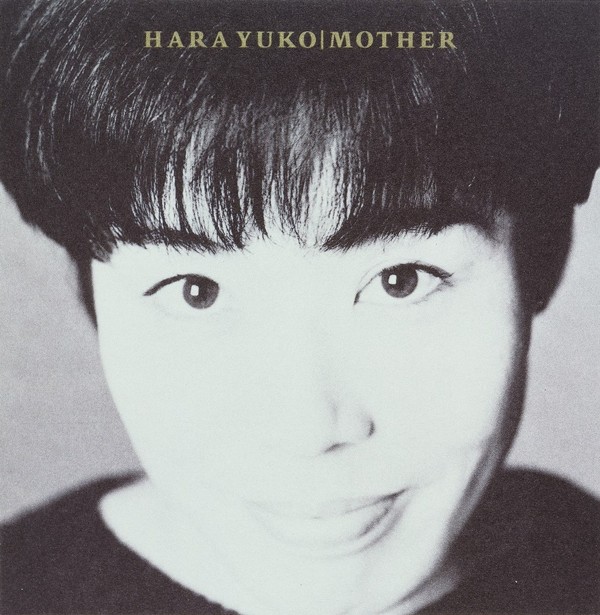

佐橋佳幸と小倉博和。2人の凄腕プレイヤーがタッグを組んだスーパーアコースティック・ギターデュオが “山弦” だ。その結成への経緯は本連載でも以前ご紹介した。縁結びのきっかけを作ったのは桑田佳祐と小林武史だ。1990年から91年にかけてのこと。桑田と小林が共同プロデュースした原由子のソロアルバム『Mother』のレコーディングで初顔合わせ。引き続き、桑田が東京の日清パワーステーションで開催した伝説の3デイズ・セッション “アコースティック・レボリューション” のバックバンドにも小林とともに参加。そのときと同じ顔ぶれで新バンド “SUPER CHIMPANZEE” としての活動もスタート。こうして親睦を深めていった佐橋と小倉は、その流れの中、ギターデュオ “山弦” を結成する。

「その頃、僕はもうソロアルバムを作りたいと思って曲を準備し始めたりしてた気がする。SUPER CHIMPANZEEの「クリといつまでも」がリリースされたのが91年の9月だから、山弦が結成された1カ月後なのかぁ。91年。わりといろんなことがいっぺんに始まってるね」

小倉博和は1960年、香川県高松市生まれ。1985年にデビューした同郷のロックバンド、アイリーン・フォーリーン(I Re'in For Re'in)のサポート・メンバーとして上京。1987年には脱退したメンバーに代わって正式メンバーとなるも、バンドは翌1988年に活動休止してしまった。が、このバンドのプロデューサーを務めていたのが小林武史。当然、これだけの才能を小林が見逃すはずがない。あちこちのレコーディングセッションのギタリストとして小倉を頻繁に起用するようになり、それをきっかけに小倉の名は一気にセッション界に広がってゆく。

これも以前、本連載で紹介したエピソードだが、安藤秀樹のスタジオセッションに呼ばれた佐橋が、そこで聴かされたレコーディングずみの音源に入っていたギター演奏の素晴らしさに驚き、思わずプロデューサーの木﨑賢治に “これ誰ですか!?” と訊ね、小倉の名を初めて知ったのもこの頃だった。

「その頃、僕もオグちゃん同様、小林武史さんにギタリストとしてけっこう重用されていまして。ただ、ギタリストがいっぺんに2人、同じスタジオセッションに呼ばれることはめったにないわけで。だから、同じ曲での共演は徐々に増えていったものの、ダビングは別々だったり。実際に出会う機会はなかなかなかったんです。でも、僕が小林さんのスタジオに呼ばれた時、たまたまオグちゃんが遊びに来ていたことがあったり、90年に原由子さんの『Mother』(1991年6月リリース)のレコーディングがあったりで、やっと顔を合わせる機会が増えて。ようやく仲良くなっていくんですけど」

先輩世代にせよ同世代にせよ、天才と呼ばれるミュージシャンや、とてつもない腕ききプレイヤーに、それまでも佐橋はたくさん出会ってきた。そして何より、佐橋自身がワン・アンド・オンリーの天才ギタリストでもある。そんな彼をして、今までにない衝撃を受けたと言わしめる小倉博和。いったい小倉の何が特別だったのか… 。

「アコースティックギターをちゃんと極めているっていうか。まず、そこがすごい。アコギめっちゃうまいよ、この人… と思ったのが、いちばん最初の印象だったからね。僕もジェイムス・テイラーなんかの影響もあって、アコースティックをちゃんと弾けるというか、アコースティックもやるギタリストっていう感じで始まったんだけど。そういう意味で、同じようなタイプの人に初めて出会えた感じ。僕がスタジオ仕事を始めた頃はまだ、エレキギター奏者とアコースティックギター奏者は “別の職種” だったから。両方やるスタジオセッションマンっていなかったの。それをぶち壊したのは、多分僕なんだけどさ」

駆け出しセッションマンだった頃、さる大御所ギタリストとスタジオで顔を合わせた佐橋は、温厚な人柄で知られるその人から “君か、《両方》弾いてるってやつは!” と苦々しい顔で言われたという。佐橋にまつわる “伝説” のひとつ。今もミュージシャン仲間の間で語り継がれる有名なエピソードだ。今では “まさか?” と思われそうな話ではあるが… 。

「たとえば、こないだ話したTin Panの時なんかもさ、(鈴木)茂さんがいるよね、エレキギターで。アコギって意外と細野さんが弾いてるじゃない? でも、細野さんがエレキ弾いてるってのはないでしょ。なんかね、別のものだったんだよね。オグちゃんがセッションの仕事を始めたのは僕より後だけど、でも最初から僕と同じようにふつうに両方操ってた。スタジオ現場で “ここ、エレキギターを入れるよりはアコギ入れたほうがよくないかな?” みたいな発想を、ふつうに、ニュートラルにできる、自分以外の人に僕は初めて会ったんです。今じゃ普通のことだけどね。当時、僕としてはすごく画期的なことを始めた人間だという自負があったんだけど。同じように考えてる人がいるんだ、と初めて思えたのがオグちゃんだったの。しかもあの人、アコースティックギターだけじゃなくて、チャランゴとかブズーキとか、民族楽器もできるでしょ。いわゆるマルチ弦楽器奏者という点でも、まったく僕と一緒だったんだよ。うん、僕らがいちばん似てるのはそこかもしれない。ただ、僕がどっちかというカントリー寄りの弦楽器が得意なのに対して、オグちゃんはわりと南米系とか、そっち方面が得意だった。おかげでかぶらない。バランスもよかったんだな」

前述の通り、出会って1年も経たない1991年8月、2人は 山弦を結成。当時、佐橋が所属していた “TOP” の事務所にあるプリプロ部屋でデモテープ作りにとりかかった。そして、同年11月には青山のCAYで初ライブ。この時は、山弦の2人に加え、当時、佐橋と共に渡辺美里のツアーに参加していたパーカッション奏者の大石真理恵がゲストで何曲か参加した。余談になるが、この時、山弦の仲人も同然な桑田佳祐が、花束の代わりになぜか大根を携えて祝福に駆けつけたというサプライズもあった。

「この時点でオリジナル曲はまだ4曲。だったら、ちょっとちゃんと曲作りをしようということになり、翌92年1月、山弦は突然ニューヨークに旅立つんです。僕ら2人と当時のアシスタントと3人で。いきなり。まずはニューヨークでウィークリーマンションみたいなところに泊まって、それからロサンゼルスに移動した。ほら、UGUISS時代から合宿好きだからさ(笑)。ニューヨークではブルースバーに飛び入りしたり、2人でお揃いのギター買ったり。デビューに向けて… みたいなことはまだ全然具体的には考えてなかったけど、この時点ですでに、いつかは自分たちの作品として出せるようなものを作ろうという気持ちはあった。それこそデビューアルバム『JOY RIDE』に収録する曲は、この合宿でほとんど出来上がってたんじゃないかな。で、いよいよ自分たちのオリジナル曲中心でライヴできるじゃん、ということになり。戻るや否や、2月に2回目のライヴをやりました」

そんな山弦をめぐる評判は業界内でぐんぐん高まっていった。が、彼らが実際にファーストアルバムをリリースするのは1998年になってからのことだった。

「山弦もやりたかったけど、ソロも作りたかった。実際、92年の4月頃からソロアルバム『トラスト・ミー』のデモ作りにもとりかかったし。だから考えてみると、ようするに山弦をちょっと後回しにしたってことだよね(笑)。でも『トラスト・ミー』のほうが、すでにより具体化してたからさ。そしてなんと、前にも話したけど、92年の12月にはまだ元気だった(山根)栄子ちゃんも一緒に、一夜限りのUGUISS再結成ライブもやっているんです。デビューアルバムの初CD化を記念して、ほとんど身内のプライベートパーティみたいな集まりではあったんだけど。振り返ってみると、これ、なんとなく今の自分の状況と似てるんだよ。自分のことを次々とやり始めている時期で、その過程でいろんな人と出会って… 。そういう時期」

ソロアルバム『トラスト・ミー』の制作、佐野元春のホーボーキング・バンドや、山下達郎のバックバンドへの参加など、佐橋は大忙し。もちろん小倉も同様。なかなか山弦としてのアルバム制作にとりかかることはできないまま歳月が過ぎていった。が、アルバムを出すこともなく、しかしライブをやればいつも超満員。おまけに客席には桑田をはじめ錚々たるゲストたちがこぞって詰めかける。“デビューを巡って、すごい争奪戦になっているらしい” “いや、本業で稼いでいる彼らは山弦を趣味のバンドにしておきたいんだよ” など、いろいろな噂が流れた。それがかえって山弦を伝説的な存在へとしていった。

「たしかに、なんかアルバムを出さなかったぶんよけいに盛り上がっちゃったところはある(笑)。で、僕はしばしソロアルバムのモードになったりして。『JOY RIDE』が出るまでずいぶんかかっちゃうんですけど。その間も定期的に集まって。今度は当時のオグちゃんの家に集まったりしながら、山弦としてのデモも着々と録り始める。ライヴも結成当時ほどの勢いではやらないけど、完全にやめたわけでもなく。ちょこちょこライブやっては、合間に新曲作って… みたいな。92年に出た、写真家の三好和義さんの映像作品(TAHITI 楽園伝説)の音楽も山弦として担当していて、これが、まぁ、デビュー前夜の最初の作品ではあります」

1997年3月、山弦にヴォーカルの平松八千代(元LAMPA)が加わった3人組ユニット “SOY” がデビュー。豪華セッションメンバーがずらりと揃うロサンゼルス録音によるデビュー作をリリースした。もともとは山弦のアルバムデビューにあたって “まずは歌モノで知名度を… ” というレコード会社の戦略のもとに作られたスピンオフ企画。とはいえ、その後日本で山弦周辺の仲間たちと作り上げたセカンドアルバムも含め、その唯一無二のエバーグリーンな世界観は今なおファンの間で愛され続けている。

「世の中に出たのはSOYのほうが先だったけど、実はその前に『JOY RIDE』もできあがっていたんです。このあたり、ほぼ同時進行だね。SOYは97年にロサンゼルスで録って、翌年にリリースしているんだけど。山弦のほうは、前の年の96年6月に東京でレコーディングして。ミックスとマスタリングでロサンゼルスに行ってるの。僕が中西圭三くんのアルバムを作った時に知り合ったブライアン・シューブルというエンジニアにミックスをしてもらったんですけど」

「その頃、僕はもう小田和正さんの事務所、ファーイーストクラブに所属していたの。それで、小田さんがいつも使っているエンジニア、ビル・シュネーのスタジオを安く貸してもらって、そこでミックスしてたんです。そこは大箱(大編成も録音できるような広いスタジオ)ひと部屋しかないスタジオで。ようするにブライアンがミックス作業している間、でっかいスタジオがまるまる空いてるわけ。しかも、ミックスだから僕らはけっこう待ち時間があってね。その空いてるスタジオ使ってまた曲を作り始めるわけですよ(笑)」

「で、ミックスやってるブライアンに、“あのさ、また1曲できちゃったんだけど” って言って、一発録りで録ってもらってさ。アルバムのシークレットトラックとして入れたり。なんだろね、もう、この時期はクリエイティビティに溢れてたねぇ(笑)。2人でいると、なんとなくポロポロ弾いてるうちに “あれ? 今のをもう一度弾いてみて” みたいな感じで、もう、隙あらば曲ができちゃう。ギターさえあれば、どこでも曲ができちゃう。本当にソングライターコンビという感じだった」

山弦が2人で熱心に曲作りにとりかかった頃、世の中はいわゆる “アンプラグドブーム” 。アコースティックギターを中心に据えたアンサンブルが話題を呼んでいた時期だった。が、そんな風潮に、この2人のひねくれ者たちがストレートにのっかるわけがない。

「絶対にそっちには行きたくないよな、とか言いながら、あーでもないこーでもないってやってました(笑)。そうするうちに何かいろいろとね、独特なものが仕上がってきたの。いちばん最初にできた曲は「RODEO KING」なんですけど。それで面白くなって、がんがん曲を書きだして。そうやってできあがったうちの1曲が「SONG FOR JAMES」だったんです。僕とオグちゃん、音楽的な趣味で言えばまったく違う2人にとって唯一の共通項が “JT” 、ジェイムス・テイラーだったんですよ。そんなJTに捧げる曲を作ろうぜって言ってさ。僕が途中までモチーフを作ったら、その先をオグちゃんがぱーっと作ってくれて。あの曲ができあがった時のことはよく覚えてる。じゃ、俺は間奏のソロはダニー・クーチっぽく弾くよ… とか、なんかいろいろ盛り込んでさ。山弦の始まりの頃の空気感がすごく入ってる曲かもしれない。今でもライヴでは絶対にやるしね」

こうして「SONG FOR JAMES」はアルバム『JOY RIDE』のオープニングを飾ることになったわけだが。それにしても、音楽的な志向性がまるで違う2人がよくぞ、ジェイムス・テイラーという共通項にたどり着いたものだとも思う。この点に関して、実はジャズ / フュージョン界の人気ギタリスト、アール・クルーが大きな役割を果たしているらしい。

「オグちゃんは日本のフォークにも詳しいわけです。本人いわく、高松は田舎だからフォークできないとダメだったんだよ、と。東京と違って、シュガー・ベイブ聴いてる中学生なんてありえなかったからって(笑)。でも、僕らが10代の頃に全国的クロスオーバーブームが来るでしょ。オグちゃんはそっちに行くんだけど、もともとアコギが好きだったから、ナイロン弦でプレイしていたアール・クルーとの出会いは特に衝撃的だったらしい。あの人、『フィンガー・ペインティング』って大ヒット・アルバムでJTの「遠い昔」のカバーをやってるじゃん。あと、オーリアンズの「ダンス・ウィズ・ミー」とかもやってるじゃん。僕はオグちゃんとは正反対で、どっちかというとフュージョンとかクロスオーバーには絶対に行かないぞってブームに逆らっていたタイプだったんだけど。あのアルバムだけは高校の頃よく聴いてたの」

「 “えっ、JTやってるよ!?” みたいな感じで。それで、高松と東京で、まったくタイプの違う2人が、同じ頃に同じアルバムを聴いていたという(笑)。そこから、僕はライ・クーダーだのデイヴィッド・リンドレーだのに行って、オグちゃんはそのままフュージョン方面に突入したわけだけど。唯一の共通点というか、出会う前の2人の交差点みたいなアルバムがアール・クルーの『フィンガー・ペインティング』だったんです。それがわかった時は、えらい盛り上がったよ」

以来、山弦は着実にアルバム・リリースを重ねながら、2人それぞれの超多忙スケジュールの狭間を縫うように、現在も活動を続けている。きっとこのデュオ・ユニットは一生続いていくのだろう。

「よくオグちゃんがMCで “今日は楽しい演奏と愉快なお喋りを楽しんでください” とか言ってるけどさ。最近はもう、曲ばっかりやってると嫌われる。一生懸命弾いてると、何か面白いこと言ってください、みたいな(笑)。でも、それでいいと思う。そういうふうに始めたんでね。ほら、チェット・アトキンスさんとか、レス・ポールさんとかさ。ああいう人たちみたいに、年とってもずっと飄々と弾き続けていけるギタリストの佇まいに憧れるよね。そうだ、ジェリー・リードさんとチェットさんがライブで弾きながらお喋りしてる映像とかあるじゃない? 実は山弦、あれにけっこう影響受けてると思うんだよね。なんか、ああいうの楽しいなーって。うん」

2024.08.24

SONG FOR JAMES / 山弦

作曲:山弦

編曲:山弦

佐橋佳幸と小倉博和のスーパーアコースティック・ギターデュオ “山弦”

佐橋佳幸と小倉博和。2人の凄腕プレイヤーがタッグを組んだスーパーアコースティック・ギターデュオが “山弦” だ。その結成への経緯は本連載でも以前ご紹介した。縁結びのきっかけを作ったのは桑田佳祐と小林武史だ。1990年から91年にかけてのこと。桑田と小林が共同プロデュースした原由子のソロアルバム『Mother』のレコーディングで初顔合わせ。引き続き、桑田が東京の日清パワーステーションで開催した伝説の3デイズ・セッション “アコースティック・レボリューション” のバックバンドにも小林とともに参加。そのときと同じ顔ぶれで新バンド “SUPER CHIMPANZEE” としての活動もスタート。こうして親睦を深めていった佐橋と小倉は、その流れの中、ギターデュオ “山弦” を結成する。

「その頃、僕はもうソロアルバムを作りたいと思って曲を準備し始めたりしてた気がする。SUPER CHIMPANZEEの「クリといつまでも」がリリースされたのが91年の9月だから、山弦が結成された1カ月後なのかぁ。91年。わりといろんなことがいっぺんに始まってるね」

一気にセッション界に広がっていった小倉博和 という名前

小倉博和は1960年、香川県高松市生まれ。1985年にデビューした同郷のロックバンド、アイリーン・フォーリーン(I Re'in For Re'in)のサポート・メンバーとして上京。1987年には脱退したメンバーに代わって正式メンバーとなるも、バンドは翌1988年に活動休止してしまった。が、このバンドのプロデューサーを務めていたのが小林武史。当然、これだけの才能を小林が見逃すはずがない。あちこちのレコーディングセッションのギタリストとして小倉を頻繁に起用するようになり、それをきっかけに小倉の名は一気にセッション界に広がってゆく。

これも以前、本連載で紹介したエピソードだが、安藤秀樹のスタジオセッションに呼ばれた佐橋が、そこで聴かされたレコーディングずみの音源に入っていたギター演奏の素晴らしさに驚き、思わずプロデューサーの木﨑賢治に “これ誰ですか!?” と訊ね、小倉の名を初めて知ったのもこの頃だった。

「その頃、僕もオグちゃん同様、小林武史さんにギタリストとしてけっこう重用されていまして。ただ、ギタリストがいっぺんに2人、同じスタジオセッションに呼ばれることはめったにないわけで。だから、同じ曲での共演は徐々に増えていったものの、ダビングは別々だったり。実際に出会う機会はなかなかなかったんです。でも、僕が小林さんのスタジオに呼ばれた時、たまたまオグちゃんが遊びに来ていたことがあったり、90年に原由子さんの『Mother』(1991年6月リリース)のレコーディングがあったりで、やっと顔を合わせる機会が増えて。ようやく仲良くなっていくんですけど」

アコースティックギターをちゃんと極めている。そこがすごい

先輩世代にせよ同世代にせよ、天才と呼ばれるミュージシャンや、とてつもない腕ききプレイヤーに、それまでも佐橋はたくさん出会ってきた。そして何より、佐橋自身がワン・アンド・オンリーの天才ギタリストでもある。そんな彼をして、今までにない衝撃を受けたと言わしめる小倉博和。いったい小倉の何が特別だったのか… 。

「アコースティックギターをちゃんと極めているっていうか。まず、そこがすごい。アコギめっちゃうまいよ、この人… と思ったのが、いちばん最初の印象だったからね。僕もジェイムス・テイラーなんかの影響もあって、アコースティックをちゃんと弾けるというか、アコースティックもやるギタリストっていう感じで始まったんだけど。そういう意味で、同じようなタイプの人に初めて出会えた感じ。僕がスタジオ仕事を始めた頃はまだ、エレキギター奏者とアコースティックギター奏者は “別の職種” だったから。両方やるスタジオセッションマンっていなかったの。それをぶち壊したのは、多分僕なんだけどさ」

駆け出しセッションマンだった頃、さる大御所ギタリストとスタジオで顔を合わせた佐橋は、温厚な人柄で知られるその人から “君か、《両方》弾いてるってやつは!” と苦々しい顔で言われたという。佐橋にまつわる “伝説” のひとつ。今もミュージシャン仲間の間で語り継がれる有名なエピソードだ。今では “まさか?” と思われそうな話ではあるが… 。

「たとえば、こないだ話したTin Panの時なんかもさ、(鈴木)茂さんがいるよね、エレキギターで。アコギって意外と細野さんが弾いてるじゃない? でも、細野さんがエレキ弾いてるってのはないでしょ。なんかね、別のものだったんだよね。オグちゃんがセッションの仕事を始めたのは僕より後だけど、でも最初から僕と同じようにふつうに両方操ってた。スタジオ現場で “ここ、エレキギターを入れるよりはアコギ入れたほうがよくないかな?” みたいな発想を、ふつうに、ニュートラルにできる、自分以外の人に僕は初めて会ったんです。今じゃ普通のことだけどね。当時、僕としてはすごく画期的なことを始めた人間だという自負があったんだけど。同じように考えてる人がいるんだ、と初めて思えたのがオグちゃんだったの。しかもあの人、アコースティックギターだけじゃなくて、チャランゴとかブズーキとか、民族楽器もできるでしょ。いわゆるマルチ弦楽器奏者という点でも、まったく僕と一緒だったんだよ。うん、僕らがいちばん似てるのはそこかもしれない。ただ、僕がどっちかというカントリー寄りの弦楽器が得意なのに対して、オグちゃんはわりと南米系とか、そっち方面が得意だった。おかげでかぶらない。バランスもよかったんだな」

初ライブには桑田佳祐が駆けつけたサプライズも

前述の通り、出会って1年も経たない1991年8月、2人は 山弦を結成。当時、佐橋が所属していた “TOP” の事務所にあるプリプロ部屋でデモテープ作りにとりかかった。そして、同年11月には青山のCAYで初ライブ。この時は、山弦の2人に加え、当時、佐橋と共に渡辺美里のツアーに参加していたパーカッション奏者の大石真理恵がゲストで何曲か参加した。余談になるが、この時、山弦の仲人も同然な桑田佳祐が、花束の代わりになぜか大根を携えて祝福に駆けつけたというサプライズもあった。

「この時点でオリジナル曲はまだ4曲。だったら、ちょっとちゃんと曲作りをしようということになり、翌92年1月、山弦は突然ニューヨークに旅立つんです。僕ら2人と当時のアシスタントと3人で。いきなり。まずはニューヨークでウィークリーマンションみたいなところに泊まって、それからロサンゼルスに移動した。ほら、UGUISS時代から合宿好きだからさ(笑)。ニューヨークではブルースバーに飛び入りしたり、2人でお揃いのギター買ったり。デビューに向けて… みたいなことはまだ全然具体的には考えてなかったけど、この時点ですでに、いつかは自分たちの作品として出せるようなものを作ろうという気持ちはあった。それこそデビューアルバム『JOY RIDE』に収録する曲は、この合宿でほとんど出来上がってたんじゃないかな。で、いよいよ自分たちのオリジナル曲中心でライヴできるじゃん、ということになり。戻るや否や、2月に2回目のライヴをやりました」

山弦ファーストアルバムは1998年にリリース

そんな山弦をめぐる評判は業界内でぐんぐん高まっていった。が、彼らが実際にファーストアルバムをリリースするのは1998年になってからのことだった。

「山弦もやりたかったけど、ソロも作りたかった。実際、92年の4月頃からソロアルバム『トラスト・ミー』のデモ作りにもとりかかったし。だから考えてみると、ようするに山弦をちょっと後回しにしたってことだよね(笑)。でも『トラスト・ミー』のほうが、すでにより具体化してたからさ。そしてなんと、前にも話したけど、92年の12月にはまだ元気だった(山根)栄子ちゃんも一緒に、一夜限りのUGUISS再結成ライブもやっているんです。デビューアルバムの初CD化を記念して、ほとんど身内のプライベートパーティみたいな集まりではあったんだけど。振り返ってみると、これ、なんとなく今の自分の状況と似てるんだよ。自分のことを次々とやり始めている時期で、その過程でいろんな人と出会って… 。そういう時期」

ソロアルバム『トラスト・ミー』の制作、佐野元春のホーボーキング・バンドや、山下達郎のバックバンドへの参加など、佐橋は大忙し。もちろん小倉も同様。なかなか山弦としてのアルバム制作にとりかかることはできないまま歳月が過ぎていった。が、アルバムを出すこともなく、しかしライブをやればいつも超満員。おまけに客席には桑田をはじめ錚々たるゲストたちがこぞって詰めかける。“デビューを巡って、すごい争奪戦になっているらしい” “いや、本業で稼いでいる彼らは山弦を趣味のバンドにしておきたいんだよ” など、いろいろな噂が流れた。それがかえって山弦を伝説的な存在へとしていった。

「たしかに、なんかアルバムを出さなかったぶんよけいに盛り上がっちゃったところはある(笑)。で、僕はしばしソロアルバムのモードになったりして。『JOY RIDE』が出るまでずいぶんかかっちゃうんですけど。その間も定期的に集まって。今度は当時のオグちゃんの家に集まったりしながら、山弦としてのデモも着々と録り始める。ライヴも結成当時ほどの勢いではやらないけど、完全にやめたわけでもなく。ちょこちょこライブやっては、合間に新曲作って… みたいな。92年に出た、写真家の三好和義さんの映像作品(TAHITI 楽園伝説)の音楽も山弦として担当していて、これが、まぁ、デビュー前夜の最初の作品ではあります」

今もファンに愛され続けるエバーグリーンな世界観

1997年3月、山弦にヴォーカルの平松八千代(元LAMPA)が加わった3人組ユニット “SOY” がデビュー。豪華セッションメンバーがずらりと揃うロサンゼルス録音によるデビュー作をリリースした。もともとは山弦のアルバムデビューにあたって “まずは歌モノで知名度を… ” というレコード会社の戦略のもとに作られたスピンオフ企画。とはいえ、その後日本で山弦周辺の仲間たちと作り上げたセカンドアルバムも含め、その唯一無二のエバーグリーンな世界観は今なおファンの間で愛され続けている。

「世の中に出たのはSOYのほうが先だったけど、実はその前に『JOY RIDE』もできあがっていたんです。このあたり、ほぼ同時進行だね。SOYは97年にロサンゼルスで録って、翌年にリリースしているんだけど。山弦のほうは、前の年の96年6月に東京でレコーディングして。ミックスとマスタリングでロサンゼルスに行ってるの。僕が中西圭三くんのアルバムを作った時に知り合ったブライアン・シューブルというエンジニアにミックスをしてもらったんですけど」

「その頃、僕はもう小田和正さんの事務所、ファーイーストクラブに所属していたの。それで、小田さんがいつも使っているエンジニア、ビル・シュネーのスタジオを安く貸してもらって、そこでミックスしてたんです。そこは大箱(大編成も録音できるような広いスタジオ)ひと部屋しかないスタジオで。ようするにブライアンがミックス作業している間、でっかいスタジオがまるまる空いてるわけ。しかも、ミックスだから僕らはけっこう待ち時間があってね。その空いてるスタジオ使ってまた曲を作り始めるわけですよ(笑)」

「で、ミックスやってるブライアンに、“あのさ、また1曲できちゃったんだけど” って言って、一発録りで録ってもらってさ。アルバムのシークレットトラックとして入れたり。なんだろね、もう、この時期はクリエイティビティに溢れてたねぇ(笑)。2人でいると、なんとなくポロポロ弾いてるうちに “あれ? 今のをもう一度弾いてみて” みたいな感じで、もう、隙あらば曲ができちゃう。ギターさえあれば、どこでも曲ができちゃう。本当にソングライターコンビという感じだった」

2人にとって唯一の共通項が、ジェイムス・テイラー

山弦が2人で熱心に曲作りにとりかかった頃、世の中はいわゆる “アンプラグドブーム” 。アコースティックギターを中心に据えたアンサンブルが話題を呼んでいた時期だった。が、そんな風潮に、この2人のひねくれ者たちがストレートにのっかるわけがない。

「絶対にそっちには行きたくないよな、とか言いながら、あーでもないこーでもないってやってました(笑)。そうするうちに何かいろいろとね、独特なものが仕上がってきたの。いちばん最初にできた曲は「RODEO KING」なんですけど。それで面白くなって、がんがん曲を書きだして。そうやってできあがったうちの1曲が「SONG FOR JAMES」だったんです。僕とオグちゃん、音楽的な趣味で言えばまったく違う2人にとって唯一の共通項が “JT” 、ジェイムス・テイラーだったんですよ。そんなJTに捧げる曲を作ろうぜって言ってさ。僕が途中までモチーフを作ったら、その先をオグちゃんがぱーっと作ってくれて。あの曲ができあがった時のことはよく覚えてる。じゃ、俺は間奏のソロはダニー・クーチっぽく弾くよ… とか、なんかいろいろ盛り込んでさ。山弦の始まりの頃の空気感がすごく入ってる曲かもしれない。今でもライヴでは絶対にやるしね」

こうして「SONG FOR JAMES」はアルバム『JOY RIDE』のオープニングを飾ることになったわけだが。それにしても、音楽的な志向性がまるで違う2人がよくぞ、ジェイムス・テイラーという共通項にたどり着いたものだとも思う。この点に関して、実はジャズ / フュージョン界の人気ギタリスト、アール・クルーが大きな役割を果たしているらしい。

「オグちゃんは日本のフォークにも詳しいわけです。本人いわく、高松は田舎だからフォークできないとダメだったんだよ、と。東京と違って、シュガー・ベイブ聴いてる中学生なんてありえなかったからって(笑)。でも、僕らが10代の頃に全国的クロスオーバーブームが来るでしょ。オグちゃんはそっちに行くんだけど、もともとアコギが好きだったから、ナイロン弦でプレイしていたアール・クルーとの出会いは特に衝撃的だったらしい。あの人、『フィンガー・ペインティング』って大ヒット・アルバムでJTの「遠い昔」のカバーをやってるじゃん。あと、オーリアンズの「ダンス・ウィズ・ミー」とかもやってるじゃん。僕はオグちゃんとは正反対で、どっちかというとフュージョンとかクロスオーバーには絶対に行かないぞってブームに逆らっていたタイプだったんだけど。あのアルバムだけは高校の頃よく聴いてたの」

「 “えっ、JTやってるよ!?” みたいな感じで。それで、高松と東京で、まったくタイプの違う2人が、同じ頃に同じアルバムを聴いていたという(笑)。そこから、僕はライ・クーダーだのデイヴィッド・リンドレーだのに行って、オグちゃんはそのままフュージョン方面に突入したわけだけど。唯一の共通点というか、出会う前の2人の交差点みたいなアルバムがアール・クルーの『フィンガー・ペインティング』だったんです。それがわかった時は、えらい盛り上がったよ」

デュオユニット “山弦” は一生続いていくのだろう

以来、山弦は着実にアルバム・リリースを重ねながら、2人それぞれの超多忙スケジュールの狭間を縫うように、現在も活動を続けている。きっとこのデュオ・ユニットは一生続いていくのだろう。

「よくオグちゃんがMCで “今日は楽しい演奏と愉快なお喋りを楽しんでください” とか言ってるけどさ。最近はもう、曲ばっかりやってると嫌われる。一生懸命弾いてると、何か面白いこと言ってください、みたいな(笑)。でも、それでいいと思う。そういうふうに始めたんでね。ほら、チェット・アトキンスさんとか、レス・ポールさんとかさ。ああいう人たちみたいに、年とってもずっと飄々と弾き続けていけるギタリストの佇まいに憧れるよね。そうだ、ジェリー・リードさんとチェットさんがライブで弾きながらお喋りしてる映像とかあるじゃない? 実は山弦、あれにけっこう影響受けてると思うんだよね。なんか、ああいうの楽しいなーって。うん」

アナタにおすすめのコラム

2024.08.24

Songlink

Information

あなた