この日何の日?

ブルース・スプリングスティーンのシングル「ハングリー・ハート」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1980年のコラム

誰よりもブルース・スプリングスティーン自身が抱えていた “満たされない心”

U2のデビューアルバム「BOY」音楽に対する純粋でひたむきな情熱は誰にも負けない

たった半年で何が起こったのか?RCサクセションの大爆発を捉えた激熱ライブがついに公開!

黄金の6年間:中島みゆき「ひとり上手」フォークからポップミュージックへ

素晴らしすぎる吉田美奈子の歌唱!初のセルフプロデュースアルバム「モノクローム」

多様化するロックンロールシーン、1980年にデビューした先駆者たちのアプローチ

もっとみる≫

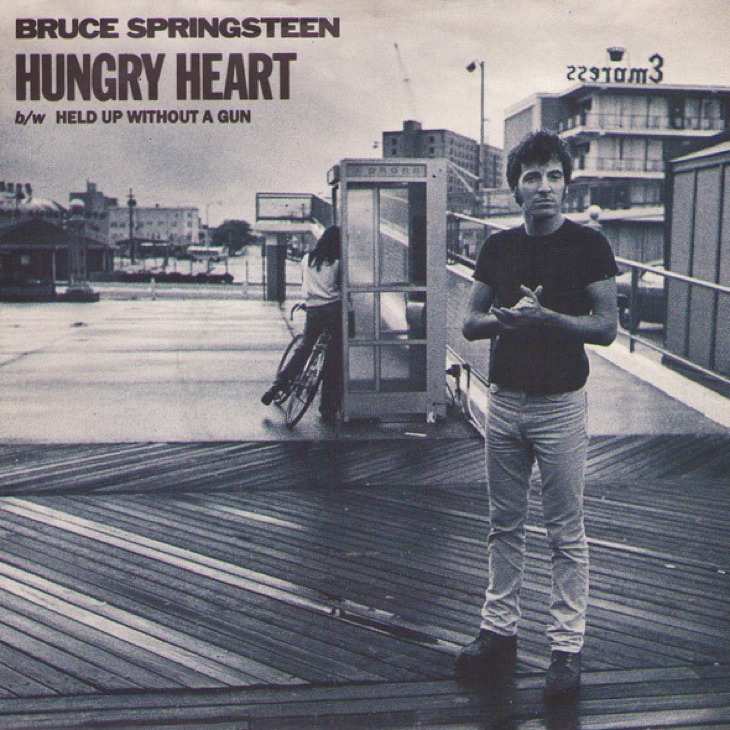

photo:Discogs

――良い歌だ。世界もまだ捨てたものではない。ディスク・ジョッキーもこれは良い歌だと言った。

これ、村上春樹の小説「ダンス・ダンス・ダンス」の主人公が言ったセリフです。良い歌とは、ブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」のことで、1983年を舞台とするこの長編小説には、当時流行っていたミュージシャンの名前が他にもたくさん登場していました。

マイケル・ジャクソン、デヴィッド・ボウイ、デュラン・デュラン、スティックス、ジェネシス、トーキング・ヘッズ、などなど。主人公である「僕」はこの時代の音楽をあまり好意的に受け止めていないのですが、ヘッズとスプリングスティーンは好きだったみたいです。

話がちょっと脱線してしまいましたが、「ハングリー・ハート」、僕も大好きな曲です。スプリングスティーンが1980年にリリースした2枚組アルバム『リヴァー』からの第一弾シングルで、意外にも彼にとって初のトップ10入りとなった曲でした。同年12月のビルボードチャートでは最高位5位を記録し、生前のジョン・レノンも “Great Record” と評しています。

一聴して分かる通り、アメリカンポップスの黄金時代を彷彿とさせるキラキラしたサウンドが耳に残りますよね。メロディもシンプルで口ずさみやすい。

Everybody's got a hungry heart

誰もが満たされない心を抱えてる

こんなフレーズは、ロックンロールの最重要イディオムみたいなもので、センター試験に出てもいいくらいの分かりやすさ。これだけで良い歌である条件をクリアしていますよね。

ただ、何に対しても満足できないティーンエイジャー独特の反抗心を切り取った歌かと思いきや、そうではありませんでした。明るい曲調とは裏腹に、重く複雑な歌詞がこの曲により深みをもたらしています。

主人公は「妻子を残して突然失踪する男」や「バーで出会った女と先の見えない恋をしてる男」。そして「誰もが満たされない心を抱えてる」とカッコつけながらも、「心休める場所が必要だ、家庭を持ちたい、独りぼっちにはなりたくない」なんて言ってしまう大いなるパラドックス。

スプリングスティーンのコンサートでは、そんな「ハングリー・ハート」を観客にまるっと歌わせることがお約束なのですが、よくもまあ、こんな屈折した歌詞を何万もの人が大合唱するものだと思います。

人間という生きものが、いかにアンビバレントな感情に満ち溢れているかの証拠ですね。確かに、理路整然としたポップソングなんか面白くないですし、何が正しくてどちらが間違ってるかなんて断言されてもシラけてしまいます。

僕がこの曲を好きな理由は、相反する感情の両極を行き来しながら、迷走しながらもなんとか生き残ろうとしている感じかな。今も「ハングリー・ハート」は人間の機微をおおらかに包み込んでくれているのですよ。

2017.02.06

これ、村上春樹の小説「ダンス・ダンス・ダンス」の主人公が言ったセリフです。良い歌とは、ブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」のことで、1983年を舞台とするこの長編小説には、当時流行っていたミュージシャンの名前が他にもたくさん登場していました。

マイケル・ジャクソン、デヴィッド・ボウイ、デュラン・デュラン、スティックス、ジェネシス、トーキング・ヘッズ、などなど。主人公である「僕」はこの時代の音楽をあまり好意的に受け止めていないのですが、ヘッズとスプリングスティーンは好きだったみたいです。

話がちょっと脱線してしまいましたが、「ハングリー・ハート」、僕も大好きな曲です。スプリングスティーンが1980年にリリースした2枚組アルバム『リヴァー』からの第一弾シングルで、意外にも彼にとって初のトップ10入りとなった曲でした。同年12月のビルボードチャートでは最高位5位を記録し、生前のジョン・レノンも “Great Record” と評しています。

一聴して分かる通り、アメリカンポップスの黄金時代を彷彿とさせるキラキラしたサウンドが耳に残りますよね。メロディもシンプルで口ずさみやすい。

Everybody's got a hungry heart

誰もが満たされない心を抱えてる

こんなフレーズは、ロックンロールの最重要イディオムみたいなもので、センター試験に出てもいいくらいの分かりやすさ。これだけで良い歌である条件をクリアしていますよね。

ただ、何に対しても満足できないティーンエイジャー独特の反抗心を切り取った歌かと思いきや、そうではありませんでした。明るい曲調とは裏腹に、重く複雑な歌詞がこの曲により深みをもたらしています。

主人公は「妻子を残して突然失踪する男」や「バーで出会った女と先の見えない恋をしてる男」。そして「誰もが満たされない心を抱えてる」とカッコつけながらも、「心休める場所が必要だ、家庭を持ちたい、独りぼっちにはなりたくない」なんて言ってしまう大いなるパラドックス。

スプリングスティーンのコンサートでは、そんな「ハングリー・ハート」を観客にまるっと歌わせることがお約束なのですが、よくもまあ、こんな屈折した歌詞を何万もの人が大合唱するものだと思います。

人間という生きものが、いかにアンビバレントな感情に満ち溢れているかの証拠ですね。確かに、理路整然としたポップソングなんか面白くないですし、何が正しくてどちらが間違ってるかなんて断言されてもシラけてしまいます。

僕がこの曲を好きな理由は、相反する感情の両極を行き来しながら、迷走しながらもなんとか生き残ろうとしている感じかな。今も「ハングリー・ハート」は人間の機微をおおらかに包み込んでくれているのですよ。

2017.02.06

YouTube / mashman6

Information

あなた