この日何の日?

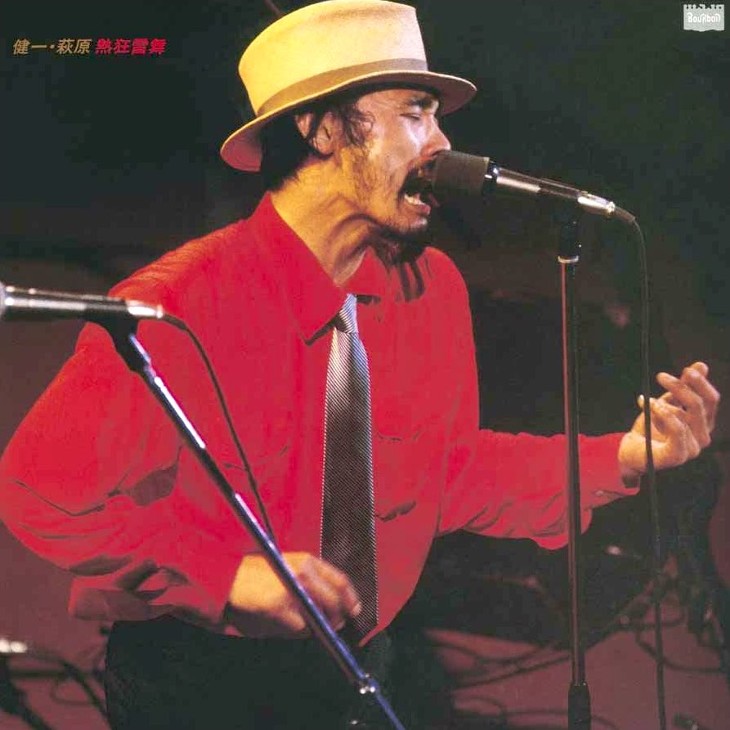

萩原健一のライブアルバム「熱狂雷舞」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1979年のコラム

伝説番組「ぎんざNOW!」でロック三昧、京都のミック・ジャガーこと山本翔に熱狂!

伝説のお見合い番組「ラブラブショー」多くの芸能人カップルが誕生!

ドラマ「西遊記」堺正章の如意棒さばきに夢中になったあの頃と今

ヒット曲の料理人 萩田光雄、アレンジャーの功績はもっともっと評価されていい

クリスマスにぴったりの「安奈」と甲斐よしひろに喝を入れられた夜

吉田拓郎の集大成「TAKURO TOUR 1979」終わりは始まり、旅はまだ続く

もっとみる≫

「大阪で生まれた女」が収録されたライブ盤「熱狂雷舞」

素晴らしいアーティストというのはライブアルバムがスタジオアルバムを凌ぐという僕の持論がある。たとえば、矢沢永吉率いるキャロルがまさに燃え尽きた日々や野外音楽堂における解散公演を収録した『燃え尽きる=ラスト・ライブ』や、ストーンズならば、ロン・ウッドが参加した75年の北米ツアーの模様も収録された『LOVE YOU LIVE』がそうだ。そして本日3月26日に4回目の命日を迎える萩原健一(以下ショーケン)が79年10月にリリースした『熱狂雷舞』も忘れてはならない。このアルバムには、5ヶ月前にリリースした「大阪で生まれた女」も収録されている。

反逆のカリスマとも称されたショーケンの軌跡を語るならば、まずはライブ感とも言える圧倒的なリアリティに触れなければならない。『太陽にほえろ!』のマカロニ刑事、早見淳にしても、正義感と社会のルールの間で苦悩するその姿はショーケンそのものだったし、『傷だらけの天使』の木暮修の非情に徹しきれず、情にほだされ挫折する負けの美学もまた然り。青春の焦燥や苛立ちを体現しているドラマの中の登場人物があたかも実在しているような印象だ。

ショーケンの演技というのは、たとえば、“りんご” を演じるのであれば、演技法や演劇理論の手順を踏んで“りんご”に限りなく近づくのではなく、実体としての “りんご” になりきるようなものだった。

ショーケンが描く儚くも美しい物語

そして、この唯一無二のスタンスはステージパフォーマンスやレコーディングにおいても遺憾無く発揮されていた。だからこそ、ショーケンの歌うカバー「酒と泪と男と女」(河島英五)にしても「ラストダンスは私に」(越路吹雪)にしてもリリックとメロディが紡ぎ出す世界観を超えて、ショーケンならではの泥臭く、情けなく、人間の内面を浮き彫りにしながらも、それでいて儚くも美しい物語を作り出している。

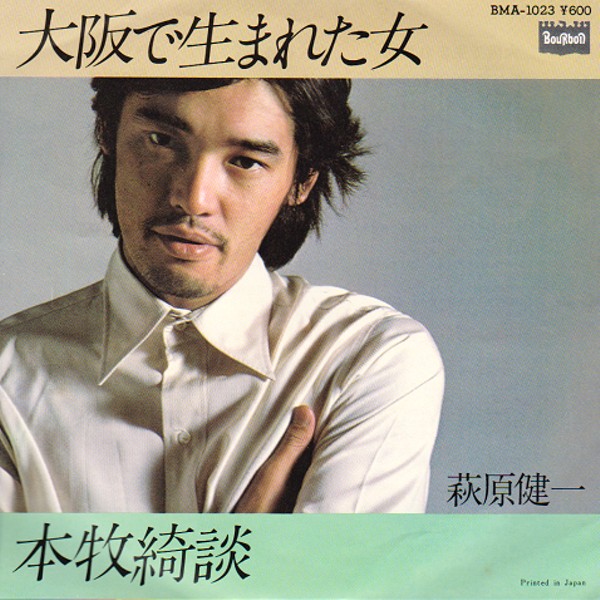

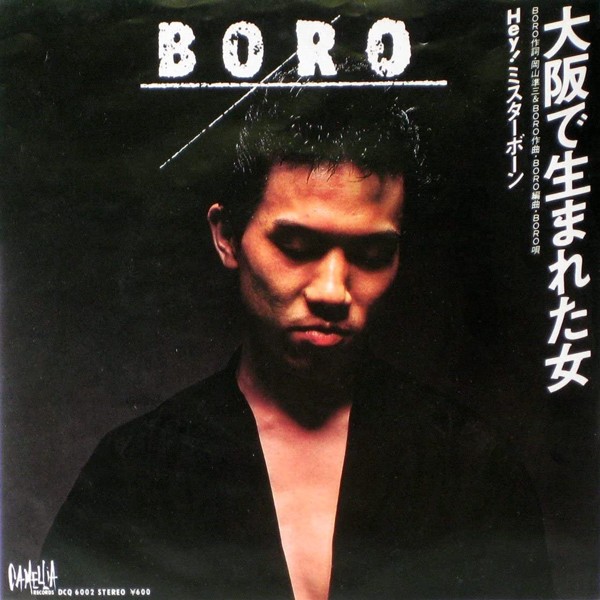

「大阪で生まれた女」にしても例外ではない。大阪のご当地ソングとも言われ、関西出身のBOROがオリジネーターとして知られるが、東京で青春時代を過ごしたショーケンがBOROよりも3ヶ月早くシングルとしてリリースしている。

ショーケンが歌う――

大阪で生まれた女やさかい

東京へはようついていかん

―― というフレーズは、リリックの中の話ではなく、性別をも超越して “大阪で生まれた女” になりきっている凄みがあった。

その凄みをより圧倒的なリアリティでライブパフォーマンスとして確立しているのが『熱狂雷舞』に収録されているヴァージョンだ。もちろん、シングルヴァージョンで聴かせてくれる寂寥感や余韻も最高なのだけど、ライブパフォーマンスで熱唱するショーケンは、楽曲に吹き込んだ魂が間近に感じられると思えてならない。

脚本:BORO、監督、主演:萩原健一「大阪で生まれた女」

端的に言ってしまえば、“大阪で生まれた女” というフィクションが一瞬にして眼前にいるショーケンがリアルな物語へと昇華させてしまうマジックをダイレクトに感じさせてくれる。そして、青春の挫折をテーマにした楽曲でありながら、どこか洒脱な匂いがする。

踊り疲れたディスコの帰り

―― というワンフレーズからも、疲れ切った寂寥感だけではない。かつてそこにあった煌めきを感じさせながら、美しかった青春時代が隣り合わせであったかのような、背後にある物語を感じずにはいられない。

歌の中の主人公が一生を捧げると決意した青春の1ページが脆く儚くも崩れる様子が数分間のパフォーマンスの中に見事に体現されて、さながら1本の映画のようである。

つまり、「大阪で生まれた女」は――

脚本:BORO

監督:萩原健一

主演:萩原健一

―― というクレジットになるのだろうか。1曲の中にソングライターの意図する物語以上の数多の人間模様を孕み、表現者としてのショーケンの魅力が凝縮されている。

ショーケンイズムとも言える、ドリーミーなハッピーエンドの世界とは一線を画した美学は、彼をリアルタイムで知る世代にとって、大きな影響力を持っていた。映画やドラマ、歌の主人公に自分を投影させ、叶わぬ夢、立ちはだかる壁に向き合うためのひとつの指針になっていたと思う。

―― しかし、令和の今はどうだろう?若者が夢を持てなくなったという声も聞く。成功を求めないから挫折もないのかもしれない。しかし、ショーケンが体を張って表現した “負けの美学” を昭和の精神性と片づけるのではなく、この世界観を人生の糧にし、情感豊かに生きる若者がひとりでも多くいて欲しいと思ったりもする。

アナタにおすすめのコラム

2023.03.26

Songlink

Information

あなた