この日何の日?

イエロー・マジック・オーケストラのアルバム「浮気なぼくら」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1983年のコラム

80年代のゲイリー・ムーア、奇跡を共有した10年間を振り返る

角松敏生「ON THE CITY SHORE」自らプロデュースした本当の意味でのデビュー作!

村上 “ポンタ” 秀一との仕事、チャクラのアルバム「南洋でヨイショ」

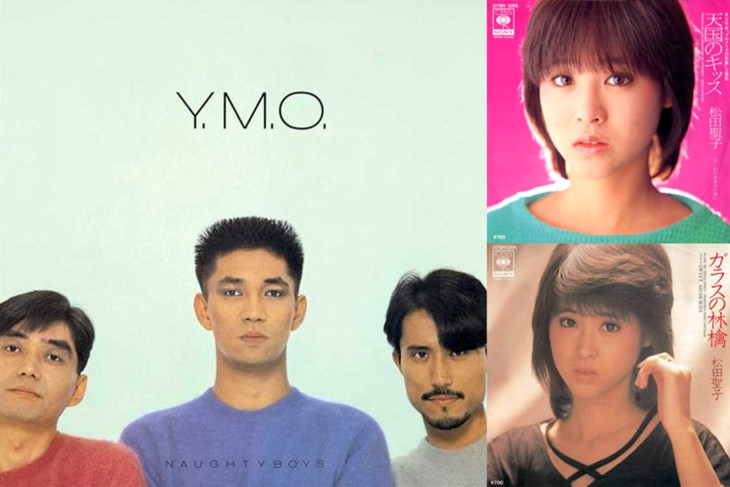

1983年のイエロー・マジック・オーケストラ「君に、胸キュン。」とアルバム「浮気なぼくら」

細野晴臣が日本の音楽シーンに与えた影響 ⑧ 散開に向かうイエロー・マジック・オーケストラ

総尺1分3秒、松田優作と薬師丸ひろ子の長すぎたキスシーン

もっとみる≫

photo:SonyMusic

【中篇から続く】

松本隆は細野晴臣を歌謡曲の世界へ引き入れたが、彼が単なる付合いではなく、全てを受容れて取り組んでくれるのか、試す気持ちがあったのかも知れない。当時、アイドル歌謡の頂点にあった松田聖子のプロジェクトは、ヒット必中であり、失敗が許されなかった。後に細野も参加にあたっては、少なからずプレッシャーも感じていたと語っている。

CM タイアップの話も多数持込まれていたから、そこでは言葉を繰るコピーライターや作詞家が主導権を持つことが多い。松本がその立場を駆使して、既に一流といえたかつての仲間たちを作曲陣に推すことは難しくなかっただろう。

YMO の活動で多忙を極めていた細野に先立つこと1年半ほど前に松本は『A LONG VACATION』でブレイクを果たしていた大瀧詠一と共に、先行シングル「風立ちぬ」と、さらにアレンジャーとして鈴木茂も加えて、同タイトルのアルバムをリリースしていた。その時、大瀧は渡した曲を「いい曲だけど、私には合わない」と言い放った松田聖子が、唄わせてみたらわずか1~2度のテイクで歌い切ってしまったことに目を見張ったという。

形は変わったが「はっぴいえんど」以来の松本とのコラボレーションを成功させたことで、大瀧もそれまでやってきたことに自信が持てたと感想を述べている。

「次は細野さんの番」との思いが、すでに松本の中にあったかどうかはわからない。だが後に彼が述べた “松田聖子は「はっぴいえんど」のリードボーカル” との発言は、彼の密かな企てがあらかじめ練られていたことをうかがわせる。

1983年4月には「天国のキッス」がリリース。松田聖子という “名器” と出会い、細野は、松本が本当は自分に何をさせたかったのかを察したのであろう。次に手掛けた「ガラスの林檎」のレコーディングでギターに鈴木茂を指名したという。「はっぴいえんど」の解散からちょうど10年。松本はこの曲でやり残してきたことがかなったと述懐している。

松田聖子に限らず80年代に入ると当時のシンガーソングライターたちが、自らの作品を歌謡曲として提供する動きが活発になった。アーティスト達もセールスが期待できる流行歌手への楽曲提供は、商業的に魅力があり、自らの知名度向上にもつながる。ニューミュージックに押されつつあった歌い手側も自らの実力を示し、イメージチェンジを図る格好の機会となった。

「J-POP」という言葉はまだ無かったが、元々プロモーティブな目的をもって生まれた造語であるため、実のところ、今なお明確には定義付けられてないといっていいだろう。私見だがこうしたムーブメントが、クリエーターとパフォーマーの垣根を取り払い、和製ポップスの変容を促し、定着してきたのが、今の状況なのではないかと思う。

一方で楽曲制作においても、大きな変革があったとすればそれは細野自身が体現した、いわゆる打ち込みに代表される PCソフト、PC音源の活用である。DTM(デスクトップ・ミュージック)という概念すらなかった頃、これは創作活動の中で、演奏技術の巧拙を問わないことと、作業に著しい効率化が見込まれる点で大きな影響があった。

細野は YMO 時代、時間に追われる創作活動の中で、追い込まれながら短時間で曲作りを行う術を身につけていったという。「天キス」についても、リップサービスもあるだろうが、スタジオに入ってから作った曲だと発言している。

彼らは例えば「どんな音を組み合わせて使えば○○風になる」というノウハウを蓄積しながら、音作りの探求を重ねてきた。そうして会得したこれらの無数のパターンを駆使して紡ぎ出された音楽は、当時「シンセ歌謡」などと呼ばれ、軽んじられた向きもあった。しかしこうした音作りの系譜は、90年代以降の小室哲哉や、当代であればヒャダインや中田ヤスタカのスタイルにも通じている。

細野が松田聖子への楽曲提供を始めた頃、YMO を近いうちに解散する事は、メンバー間でほぼ共通認識となっていた。前年の活動休止期間に、細野に限らず演奏や楽曲提供などで歌謡界からのラブコールに応えて続けてきた彼らは、それまでの作風とは異なる売れ線狙いのポップス路線で自作をリリースする。カネボウのキャンペーンソング「君に、胸キュン。」と、同年5月に発売されたアルバム『浮気なぼくら』である。

軽快な POP ボーカルナンバーでもあるこの曲は、タイアップ効果も手伝って、グループ最大のヒットとなったが、ヒットチャート1位にはわずかに届かず2位に終わる。2週後、入れ替わるようにあっさりと1位を獲得したのが「天国のキッス」だったというのは皮肉だが、今考えるとこの辺りが一つの潮目だったように思えるのだ。

1983年7月のシングル「過激な淑女」は元々中森明菜のために書かれた曲だとされている。シュールな振付でテクノ歌謡のパフォーマンスを見せる彼らは、もはや演奏などしていない。予め仕込んだ音に合わせてそのフリをしているだけで、やっていることは、まるで今のゴールデンボンバーと同じである。

YMO の末期、技術の進歩とスキルの向上によって、もはやマニピュレーターであった松武秀樹のサポートさえも必要としなかった。ステージに上がる時に既に演奏は終わっている、それが YMO の最終到達地点であり、このパフォーマンスはその象徴のようにも感じられる。

YMO の後、細野は多くのプロジェクトに関わりながら、特定のグループを結成することも無く、基本的にはソロアーティストとして、現在も精力的に活動を続けており、2018年にカンヌ映画祭でパルムドールを獲得した映画『万引き家族』の音楽を手がけたことが知られている。

70年代の初め「はっぴいえんど」で日本語ロックに着手し、「ティン・パン・アレー」では創作現場からニューミュージックの担い手達を次々と世に送り出す。その後は「YMO」で音楽とテクノロジーの融合に取り組みながら、現代にも通じる音楽の創出法を編み出し J-POP に至る一連の流れを形成していく… 日本のミュージックシーンの変革期には、いつもその輪の中心に細野晴臣がいた。

好きな音楽を続けるためには売れないといけないと思い続けてきた彼は、いざ売れてみると、そのために好きな音楽ができなくなる経験をした。とはいえ、今も決して仙人のように過ごしている訳では無く、かつてリリースしたソロアルバムが海外でも再評価されたことで、ワールドツアーまで計画されているという。一音楽家として、商業的にも縛られず、自ら志向する音楽に取組んでいる。彼にとって好きなことを演るためには、今やバンドというシェルターは不要のものとなった。半世紀にも及ぶ彼のキャリアの中で、今が最も充実した音楽生活を送っているのではないだろうか。

2019.06.13

松本隆は細野晴臣を歌謡曲の世界へ引き入れたが、彼が単なる付合いではなく、全てを受容れて取り組んでくれるのか、試す気持ちがあったのかも知れない。当時、アイドル歌謡の頂点にあった松田聖子のプロジェクトは、ヒット必中であり、失敗が許されなかった。後に細野も参加にあたっては、少なからずプレッシャーも感じていたと語っている。

CM タイアップの話も多数持込まれていたから、そこでは言葉を繰るコピーライターや作詞家が主導権を持つことが多い。松本がその立場を駆使して、既に一流といえたかつての仲間たちを作曲陣に推すことは難しくなかっただろう。

YMO の活動で多忙を極めていた細野に先立つこと1年半ほど前に松本は『A LONG VACATION』でブレイクを果たしていた大瀧詠一と共に、先行シングル「風立ちぬ」と、さらにアレンジャーとして鈴木茂も加えて、同タイトルのアルバムをリリースしていた。その時、大瀧は渡した曲を「いい曲だけど、私には合わない」と言い放った松田聖子が、唄わせてみたらわずか1~2度のテイクで歌い切ってしまったことに目を見張ったという。

形は変わったが「はっぴいえんど」以来の松本とのコラボレーションを成功させたことで、大瀧もそれまでやってきたことに自信が持てたと感想を述べている。

「次は細野さんの番」との思いが、すでに松本の中にあったかどうかはわからない。だが後に彼が述べた “松田聖子は「はっぴいえんど」のリードボーカル” との発言は、彼の密かな企てがあらかじめ練られていたことをうかがわせる。

1983年4月には「天国のキッス」がリリース。松田聖子という “名器” と出会い、細野は、松本が本当は自分に何をさせたかったのかを察したのであろう。次に手掛けた「ガラスの林檎」のレコーディングでギターに鈴木茂を指名したという。「はっぴいえんど」の解散からちょうど10年。松本はこの曲でやり残してきたことがかなったと述懐している。

松田聖子に限らず80年代に入ると当時のシンガーソングライターたちが、自らの作品を歌謡曲として提供する動きが活発になった。アーティスト達もセールスが期待できる流行歌手への楽曲提供は、商業的に魅力があり、自らの知名度向上にもつながる。ニューミュージックに押されつつあった歌い手側も自らの実力を示し、イメージチェンジを図る格好の機会となった。

「J-POP」という言葉はまだ無かったが、元々プロモーティブな目的をもって生まれた造語であるため、実のところ、今なお明確には定義付けられてないといっていいだろう。私見だがこうしたムーブメントが、クリエーターとパフォーマーの垣根を取り払い、和製ポップスの変容を促し、定着してきたのが、今の状況なのではないかと思う。

一方で楽曲制作においても、大きな変革があったとすればそれは細野自身が体現した、いわゆる打ち込みに代表される PCソフト、PC音源の活用である。DTM(デスクトップ・ミュージック)という概念すらなかった頃、これは創作活動の中で、演奏技術の巧拙を問わないことと、作業に著しい効率化が見込まれる点で大きな影響があった。

細野は YMO 時代、時間に追われる創作活動の中で、追い込まれながら短時間で曲作りを行う術を身につけていったという。「天キス」についても、リップサービスもあるだろうが、スタジオに入ってから作った曲だと発言している。

彼らは例えば「どんな音を組み合わせて使えば○○風になる」というノウハウを蓄積しながら、音作りの探求を重ねてきた。そうして会得したこれらの無数のパターンを駆使して紡ぎ出された音楽は、当時「シンセ歌謡」などと呼ばれ、軽んじられた向きもあった。しかしこうした音作りの系譜は、90年代以降の小室哲哉や、当代であればヒャダインや中田ヤスタカのスタイルにも通じている。

細野が松田聖子への楽曲提供を始めた頃、YMO を近いうちに解散する事は、メンバー間でほぼ共通認識となっていた。前年の活動休止期間に、細野に限らず演奏や楽曲提供などで歌謡界からのラブコールに応えて続けてきた彼らは、それまでの作風とは異なる売れ線狙いのポップス路線で自作をリリースする。カネボウのキャンペーンソング「君に、胸キュン。」と、同年5月に発売されたアルバム『浮気なぼくら』である。

軽快な POP ボーカルナンバーでもあるこの曲は、タイアップ効果も手伝って、グループ最大のヒットとなったが、ヒットチャート1位にはわずかに届かず2位に終わる。2週後、入れ替わるようにあっさりと1位を獲得したのが「天国のキッス」だったというのは皮肉だが、今考えるとこの辺りが一つの潮目だったように思えるのだ。

1983年7月のシングル「過激な淑女」は元々中森明菜のために書かれた曲だとされている。シュールな振付でテクノ歌謡のパフォーマンスを見せる彼らは、もはや演奏などしていない。予め仕込んだ音に合わせてそのフリをしているだけで、やっていることは、まるで今のゴールデンボンバーと同じである。

YMO の末期、技術の進歩とスキルの向上によって、もはやマニピュレーターであった松武秀樹のサポートさえも必要としなかった。ステージに上がる時に既に演奏は終わっている、それが YMO の最終到達地点であり、このパフォーマンスはその象徴のようにも感じられる。

YMO の後、細野は多くのプロジェクトに関わりながら、特定のグループを結成することも無く、基本的にはソロアーティストとして、現在も精力的に活動を続けており、2018年にカンヌ映画祭でパルムドールを獲得した映画『万引き家族』の音楽を手がけたことが知られている。

70年代の初め「はっぴいえんど」で日本語ロックに着手し、「ティン・パン・アレー」では創作現場からニューミュージックの担い手達を次々と世に送り出す。その後は「YMO」で音楽とテクノロジーの融合に取り組みながら、現代にも通じる音楽の創出法を編み出し J-POP に至る一連の流れを形成していく… 日本のミュージックシーンの変革期には、いつもその輪の中心に細野晴臣がいた。

好きな音楽を続けるためには売れないといけないと思い続けてきた彼は、いざ売れてみると、そのために好きな音楽ができなくなる経験をした。とはいえ、今も決して仙人のように過ごしている訳では無く、かつてリリースしたソロアルバムが海外でも再評価されたことで、ワールドツアーまで計画されているという。一音楽家として、商業的にも縛られず、自ら志向する音楽に取組んでいる。彼にとって好きなことを演るためには、今やバンドというシェルターは不要のものとなった。半世紀にも及ぶ彼のキャリアの中で、今が最も充実した音楽生活を送っているのではないだろうか。

2019.06.13

Apple Music

Apple Music

Information

あなた