この日何の日?

レインボーが日本武道館で新日本フィルハーモニー交響楽団と共演した日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1984年のコラム

安田成美「風の谷のナウシカ」映画の中で一度たりとも流れないテーマソング

【1984年の革命】映画「風の谷のナウシカ」40周年!宮崎駿に世間が気付いた歴史的瞬間

カーズ、マイケルのスリラーをおさえてMTV大賞を勝ち取ったバンド!

尾崎豊の原点「新宿ルイード」ライブハウスをなくしてはならない!

初めてのエイティーズ体験、15の朝は甘酸っぱいカフェ・ブリュの恋

時代の空気とスタイル・カウンシル、80年代の気分は “おしゃれ” とカフェバー?

もっとみる≫

photo:マックマッハワン

ロックでは一人なら「孤高」、二人なら対比され、三人以上なら「御三家」とか「四天王」と言われたりする。でも数が増えると、人によって中身がまちまちだ。

さらに、ハードロックでは頻繁にメンバーが入れ替わるから始末が悪い。ディープ・パープルなんて「第〜期」が10もあるけど、どの時期の演奏で御三家入りするのか… それで僕は頭を抱えてしまう。

パープルの本領は個性の衝突。『ライブ・イン・ジャパン』(1972年)の「ハイウェイ・スター」なんて、演者それぞれが自己を主張していて、まさに競演という他ない。

これに対してパープルを脱退したリッチーのレインボーは、ワンマンバンドにヴォーカルという頭をのせただけなんて言われる。確かにバンド名に「リッチー・ブラックモアの」とつくことがあるし、結構な頻度でヴォーカルが交代した。

僕がレインボーを聴くようになったのは解散後の『ファイナル・ヴァイナル』(1986年)だった。

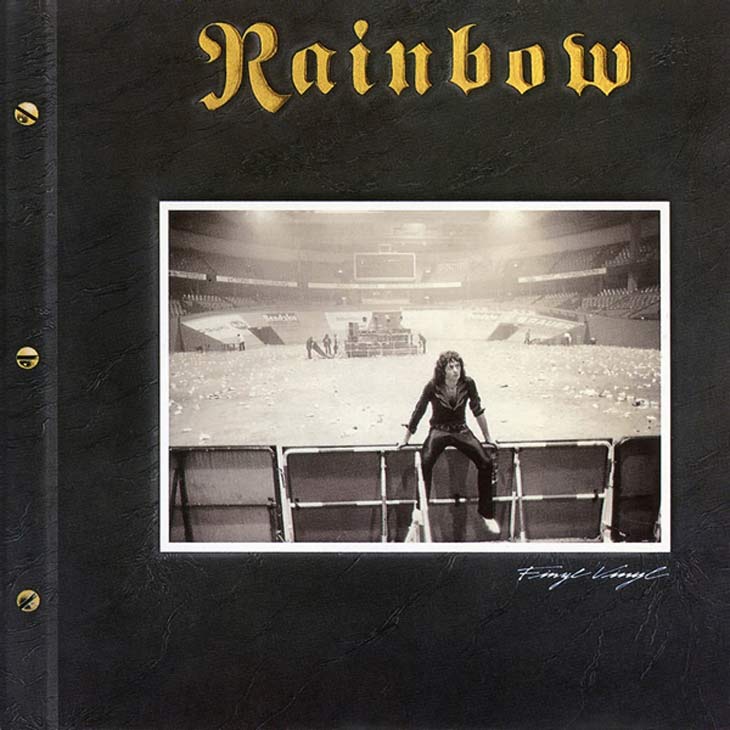

黒地にセピア色の写真。コンサート終了後、ゴミの散らばる会場で後片付けをするスタッフと独り腰かけるリッチー。古いアルバムを模して留め金のついた見開きジャケットを開くと、歴代メンバーの写真。僕は「おしまい」を演出したこのアルバムでレインボーを発見した。

『オズの魔法使い』の台詞に続いて「Somewhere Over the Rainbow」、リッチーのソロからスネア、そして怒濤のごとく「スポットライト・キッド」に流れ込む。そして「ハイウェイ・スター」を彷彿とさせるギターとキーボードの掛け合いが入り、ドラムとギターを前面に全員で揃えて終了。この秀逸な終わり方はアルバム・ヴァージョンでは全く味わえない。

スタジオ録音にはどうも興味が持てなかったが、歴代ヴォーカルそれぞれの曲をチョイスした、ごった煮のようなライブ盤が僕は好きだ。ジョー・リン・ターナーの伸びのある声、いぶし銀グラハム・ボネットの掠れ声、ディオの「銀嶺の覇者」、どれも臨場感に溢れている。

極めつけは1984年、新日本フィルハーモニーと共演した武道館での「治療不可」。オーケストラをバックに独裁者リッチーが気持ち良さそうなんて何度も耳にしたが、ベートーヴェンの第九にからむチャック・バーギの重量感溢れる2バスとアクセントで入るシンバルのリズムに、これ以上の演奏はないと聞き惚れてしまう。それにギターで引っ張って、演奏者全員で揃えるラストの見事さ…

ハードロックは美学だ。

ツェッペリンやパープル、レインボーはクラシックの完璧を目指しつつ、卓越した演奏技術を駆使して現代の音を創造しようとしていた。だからこそクラシックのように基本的には名演奏があるだけで、演奏者は代替可能なのかもしれない。

そんなクラシックへの憧憬と音楽美学が、「治療不可」やELPの「展覧会の絵」のような形でふいに姿を現すのではなどと、僕は時折妄想する。

2016.06.27

さらに、ハードロックでは頻繁にメンバーが入れ替わるから始末が悪い。ディープ・パープルなんて「第〜期」が10もあるけど、どの時期の演奏で御三家入りするのか… それで僕は頭を抱えてしまう。

パープルの本領は個性の衝突。『ライブ・イン・ジャパン』(1972年)の「ハイウェイ・スター」なんて、演者それぞれが自己を主張していて、まさに競演という他ない。

これに対してパープルを脱退したリッチーのレインボーは、ワンマンバンドにヴォーカルという頭をのせただけなんて言われる。確かにバンド名に「リッチー・ブラックモアの」とつくことがあるし、結構な頻度でヴォーカルが交代した。

僕がレインボーを聴くようになったのは解散後の『ファイナル・ヴァイナル』(1986年)だった。

黒地にセピア色の写真。コンサート終了後、ゴミの散らばる会場で後片付けをするスタッフと独り腰かけるリッチー。古いアルバムを模して留め金のついた見開きジャケットを開くと、歴代メンバーの写真。僕は「おしまい」を演出したこのアルバムでレインボーを発見した。

『オズの魔法使い』の台詞に続いて「Somewhere Over the Rainbow」、リッチーのソロからスネア、そして怒濤のごとく「スポットライト・キッド」に流れ込む。そして「ハイウェイ・スター」を彷彿とさせるギターとキーボードの掛け合いが入り、ドラムとギターを前面に全員で揃えて終了。この秀逸な終わり方はアルバム・ヴァージョンでは全く味わえない。

スタジオ録音にはどうも興味が持てなかったが、歴代ヴォーカルそれぞれの曲をチョイスした、ごった煮のようなライブ盤が僕は好きだ。ジョー・リン・ターナーの伸びのある声、いぶし銀グラハム・ボネットの掠れ声、ディオの「銀嶺の覇者」、どれも臨場感に溢れている。

極めつけは1984年、新日本フィルハーモニーと共演した武道館での「治療不可」。オーケストラをバックに独裁者リッチーが気持ち良さそうなんて何度も耳にしたが、ベートーヴェンの第九にからむチャック・バーギの重量感溢れる2バスとアクセントで入るシンバルのリズムに、これ以上の演奏はないと聞き惚れてしまう。それにギターで引っ張って、演奏者全員で揃えるラストの見事さ…

ハードロックは美学だ。

ツェッペリンやパープル、レインボーはクラシックの完璧を目指しつつ、卓越した演奏技術を駆使して現代の音を創造しようとしていた。だからこそクラシックのように基本的には名演奏があるだけで、演奏者は代替可能なのかもしれない。

そんなクラシックへの憧憬と音楽美学が、「治療不可」やELPの「展覧会の絵」のような形でふいに姿を現すのではなどと、僕は時折妄想する。

2016.06.27

YouTube / RealMusic Thessaloniki

Youube / LiveAndHeavy's channel

Information

あなた