この日何の日?

GEISHA GIRLSのデビューシングル「Grandma Is Still Alive」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1994年のコラム

【ミリオンヒッツ1994】DEEN「瞳そらさないで」ビーイングの戦略と爽やかイケメン池森秀一

野島伸司 脚本「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」Kinki Kidsとサイモン&ガーファンクル

日本のギャル文化考察【1990年代前半】安室奈美恵のブレイクに先駆けたコギャルの台頭

篠原涼子「恋しさと せつなさと 心強さと」90年代を席巻した小室プロデュースの巧みな戦略

篠原涼子「恋しさと せつなさと 心強さと」プロデューサー小室哲哉の成功方程式とは?

【ミリオンヒッツ1994】300万枚突破!竹内まりや2枚目のベストアルバム「Impressions」

もっとみる≫

1990年代のお笑いを牽引した平成ビッグスリー

テレビと商業音楽が華やかなりし1990年代は、バラエティ発の「企画モノCD」が、これでもかと乱発された時代でもあった。

爆発的なセールスを記録したものから、話題にさえならなかったものまで玉石混淆だが、その中でも1990年代のお笑いを牽引した平成ビッグスリー(とんねるず、ウッチャンナンチャン、ダウンタウン)は、それぞれの冠番組からミリオンセラーを生み出すという快挙を成し遂げた。番組の高視聴率やタレントとしての実力のみならず、音楽面での活躍も彼らの存在を “伝説” たらしめている要因であろう。

いち早くビッグヒットを生んだのはとんねるずだった。それまでも一連の歌手活動でスマッシュヒットを連発していたふたりではあるが、1990年代に入ると「ガラガラヘビがやってくる」「がじゃいも」というコミカルな楽曲が相次いで話題に。いずれも『とんねるずのみなさんのおかげです』の番組テーマ曲だった。

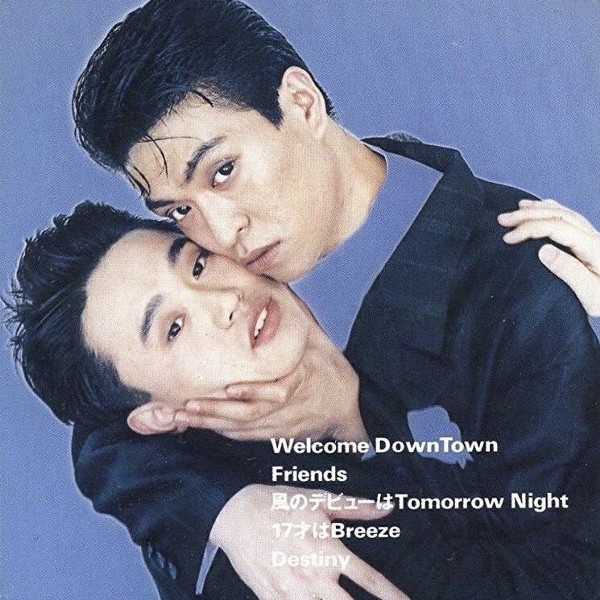

ダウンタウン初の全国区ヒット、GEISHA GIRLSの魅力

一方、ダウンタウンも「GOBU-GOBU」(1989年)、「万力の国」(1991年)という2枚の音楽アルバムをリリースしたことはあったが、いずれも東京進出を経て大ブレイクする前の作品であり、全国区のヒットとなると1994年のGEISHA GIRLSが初めてということになる。

ダウンタウンのふたりがKen(松本人志)、Sho(浜田雅功)と称して、白塗りの芸者姿でテクノを踊り狂うというカオスな世界観はインパクトが強く、楽曲は知らずともこのビジュアルは鮮明に憶えているという方も少なくないだろう。ただ、あらためて作品を聴けば決してインパクト重視のお遊びユニットではないことに気付かされる。今回はそんなGEISHA GIRLSの魅力について振り返ってみたいと思う。

元々は『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』のフリートークで松本が発した冗談半分の出まかせから誕生したユニットだが、プロデューサーに坂本龍一(Koume)を迎え、バックバンドにテイ・トウワ(Shungiku)、サトシ・トミイエ(Katsuno)というクラブミュージック界隈の精鋭が顔を揃えているだけあって、企画モノにありがちな音の薄さとは無縁。当時の同ジャンルの作品群と比較しても、音作りに関しては最高峰のクオリティを誇っている。

いま聴いても古さが一切なく、予備知識なしで聴けば「カッコいい音楽」として十分通用しそうだ。往年の「スネークマンショー」を思わせる小林克也のナレーションも豪華さに拍車をかける。

坂本龍一の飽くなき探究心

この当時、私は坂本龍一が世界的な偉人であるとはつゆ知らず、「アホアホマンの人」という失礼極まりないイメージを抱いていたことを白状しておく。GEISHA GIRLSの活動時、坂本は『ダウンタウンのごっつええ感じ』のコント「アホアホマン」にゲスト出演しており、YMOはおろか、『戦メリ』も『ラストエンペラー』も知らない世代にとっては、坂本龍一=アホアホマンだったのだ。

その後、「ウラBTTB」の大ヒットやYMOの名盤『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』『増殖』などを通じて教授の真の姿に触れたときは本当に衝撃的だった。同時に、こんなに偉大な人物がうんこパンツを穿いてコントをやっていたのか! という意外性に打ちのめされた。立派な大人がマジメにふざけるという、一流の矜持を知った瞬間であった。

その点ではGEISHA GIRLSも、ダウンタウンという勢いにノリまくっている若手漫才師を使った一種の「遊び」だったのかもしれない。ただし、アホアホマンにもGEISHA GIRLSにも通底するのは、遊びの中にも手抜きを許さない教授のマジメさであり、単なる悪ノリでは満足しないという飽くなき追求心だ。

デビューシングル「Grandma Is Still Alive」では、ダウンタウンの故郷である尼崎市潮江の日常風景をラップに乗せて紹介。そのコミカルな内容からデタラメなコミックソングとして消化しがちだが、当時まだ試行錯誤が続いていた日本語ラップを見事なまでに違和感なくトラックに乗せており、あらためて聴けばバキバキのクラブミュージックであることに気付かされる。

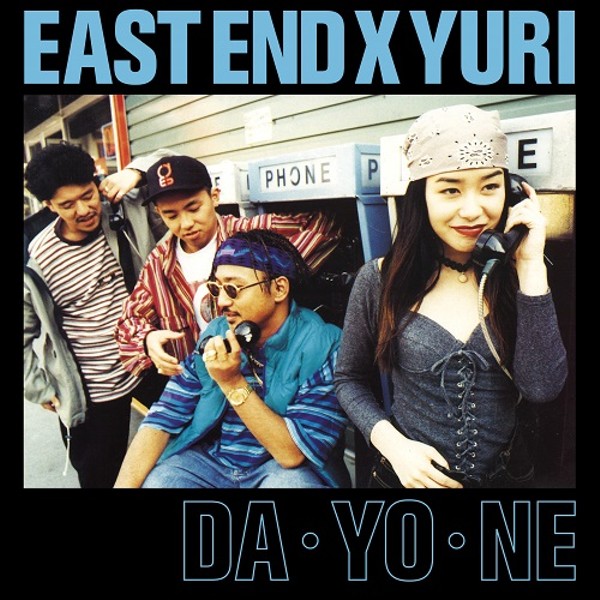

シーンの金字塔「DA.YO.NE」(EAST END×YURI)よりもリリースが1か月早いという事実も見逃してはならない。当時は派手なビジュアルに目をとらわれがちで、楽曲に関しては正直いって「よく分からない妙な音楽」という印象を持っていたのだが、無理もない。音楽界の大巨匠がユーモア満載で凝りまくった前衛的な音楽だったのだから、小坊主なんぞには到底理解できるはずもなかったのだ。

小室哲哉も参加、唯一のアルバム「THE GEISHA GIRLS SHOW - 炎のおっさんアワー」

唯一のアルバム『THE GEISHA GIRLS SHOW - 炎のおっさんアワー』には全盛期を迎えていた “TK” 小室哲哉も「炎のミーティング」という楽曲で参加している。浜田と松本の会議音声(?)をサンプリングした曲だが、バックで流れるトラックは1年後にメガヒットする「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」を彷彿させるジャングルミュージックに仕上がっている。

当時はまだ「ジャングル」というジャンルが日本に浸透する前なので、ここでもまた一流ミュージシャンがGEISHA GIRLSという実験場を使い、先進的な音楽を試みた様子がうかがえる。

フォーク調の「少年」「ビー玉」もおもしろい。アルバムの中でまともなポップソングと呼べるのはこの2曲だけだが、奇天烈な前衛作品の中に唐突に “まとも” が入ると、逆説的に違和感が生じるという奇妙な現象を味わうことができる。

テレビでこの曲を披露したときの、花魁メイクのままジャージ姿にフォークギターを抱え、夕焼けをバックに弾き語りをおこなうという異様な世界観は、一度見たら忘れられないインパクトがあった。

GEISHA GIRLSの世界進出は可能だったか?

さて、ここまで書いてきてつくづく思うのだ。GEISHA GIRLSって、もっと本格的に世界進出を目指していれば相当スゴいところまで行けたんじゃないだろうか?ーー と。

映画『ブレードランナー』よろしく海外視点でのジャパニーズ・カルチャーの象徴でもある「芸者」を模したコメディアンが、リューイチ・サカモトの作ったクラブミュージックを扇子振り乱しながら踊り狂うというコンセプトは、絶対に海外のミュージックシーンでウケたと思うのだが……。

当時のダウンタウンにはそこまで没頭する時間も手間も無かったのはよく分かるが、アルバム1枚出したきりで自然消滅してしまったのはあまりにも惜しいと言わざるを得ない。

アナタにおすすめのコラム

2023.01.17

Songlink

Songlink

Information

あなた

おすすめのボイス≫

「『Grandma Is Still Alive』では、ダウンタウンの故郷である尼崎市潮江の日常風景をラップに乗せて紹介」

コレは間違いですね。

同曲はダウンタウンの「誘拐」って言う漫才をトライバルなバックトラックに乗せた曲です。

尼崎を歌った曲は「Blow Your Mind」で、プロデュースはTowa Teiさんです。

漫才をラップとして捉えた坂本さんの感覚には、とても驚いた記憶があります。

て言うか、今も愛聴盤です。

コレは間違いですね。

同曲はダウンタウンの「誘拐」って言う漫才をトライバルなバックトラックに乗せた曲です。

尼崎を歌った曲は「Blow Your Mind」で、プロデュースはTowa Teiさんです。

漫才をラップとして捉えた坂本さんの感覚には、とても驚いた記憶があります。

て言うか、今も愛聴盤です。

2023/01/18 09:17