この日何の日?

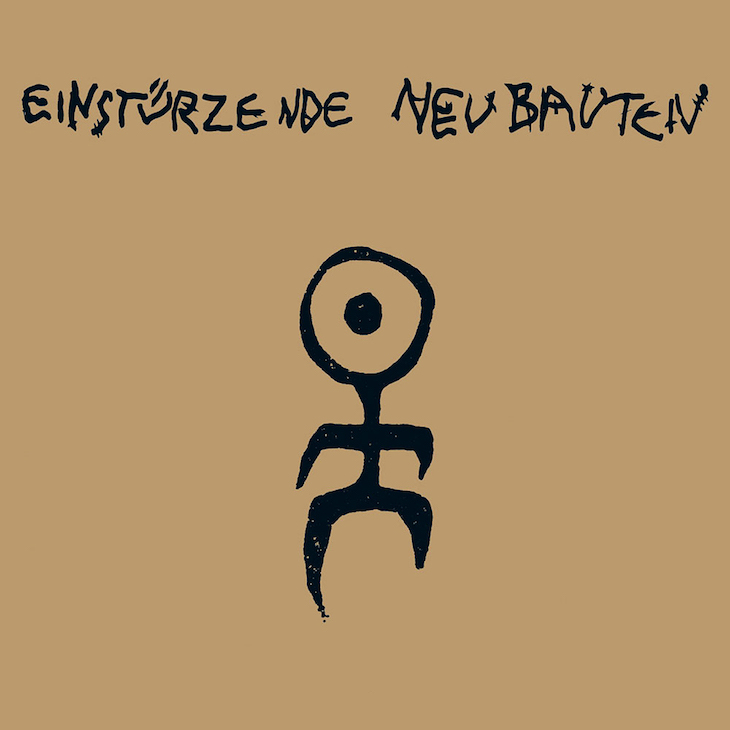

アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのデビューアルバム「コラプス(崩壊)」が西ドイツでリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1981年のコラム

岩崎宏美「聖母たちのララバイ」火曜サスペンス劇場のエンディングで歌われた母性

スティーリー・ダンのファン必聴♪ わが青春の「想い出のスニーカー」

ビートルズ「レット・イット・ビー」といえば、映画「悪霊島」を思い出す!

江口寿史「ストップ!! ひばりくん!」ファンを魅了し続ける無敵のギャグ漫画

80年代に大活躍したおばあちゃん女優!菅井きんや初井言榮は当時何歳?

ジャーニー、30年の月日を経てやっと許せた「産業ロック」

もっとみる≫

photo:neubauten.org

ベルリン。この名前を聞いただけで僕の心は踊ってしまう。

初めてベルリン中央駅に降り立った時の感動を覚えている。ジーパンに大きなバッグを抱えた僕は、美しいガラス張りでいくつものエスカレーターの並ぶ広大な駅に降りた時からこの街に恋してしまった。

「ベルリンっ子」という言葉があることを教わったのは、パブで偶然隣に座ったおばさんからだった。「この街では気取らなきゃだめよ。だってベルリンにいるんだから。ベルリンっ子は誰でもアーティストなのよ、私もね。何もしてないけど!」

気さくだが影がある。おそらくヨーロッパでも特に外国人労働者の多い街。ベルリンっ子はあらゆることを受け容れる気前の良さがなくては、つとまらない。クラウス・ヴォーヴェライトという市長がいたが、彼は同性愛を公言していたし「ベルリンは貧しいがセクシーである」というステキな言葉も発していた。そして何しろこの「壁の街」は冷戦の最前線であったのだから懐の深さが違う。

僕も含め、下の世代はドイツが分断国家であったことを歴史の教科書で習うだけである。西ドイツ(ドイツ連邦共和国)の首都はという問いにボンではなく「ベルリン!」と自信を持って答える子どもも多い。そして忘れてならないのは、西ベルリンが東ドイツ(ドイツ民主共和国)の中にポツンとある「飛び地」であったという点だ。

ベルリンっ子の「影」の正体は、いつ起こるかわからない核戦争をひかえた最前線であり、かつ周りを「恐ろしい」共産圏に囲まれた飛び地に住んでいたという記憶からなのかもしれない。ベルリンでは、街のいずこかで常に工事が行われていた。空を見上げれば、どこかにクレーン車が見える。かつての東ドイツ管理区域には、空き地が多い。そしていつも鳴っているのは、建築用機材の雑音だ。

アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン(崩れ落ちる新しい建造物)という驚異的なグループが生まれたのも、ベルリンの風土に要因あるのではないかと思う。彼らにとって、工事現場の「人工」騒音は街に流れる「自然」な音であったのだろう。このアルバムを初めて聴いた時には、衝撃というよりも「ベルリン人ならやりかねないな」といったものだった。

キリキリするような「現在」を表現するには楽器などいらない、ストレートに身近なものを使ってしまえばいい。それが生の表現となるだろう―― という発想に至るのがブリクサ・バーゲルトの天才性だ。

アルバム『コラプス(崩壊)』の後、音楽性をより深化させ、ニック・ケイヴ&ザ・バッドシーズのメンバーとして活躍するのも彼の天分であるとともに、いつでも気取るベルリンっ子気質があるように思えてならない。気取りが嫌味にならないのは、彼を産んだベルリンという街自体がもはや芸術のような場所であるからかもしれない。

ヴィム・ヴェンダースが撮った『ベルリン・天使の詩』の原題は Der Himmel über Berlin ベルリンの空だ。空には壁がない。天使たちは自由に西と東を分ける冷酷な壁を行き来する。異邦人であったニックを受け入れたのも、ドラッグに染まったボウイやイギーを救ったのもこの壁の街だ。不気味な壁があるからこそ、人はアーティストとなり想像=創造し壊していく。ブリクサが作り上げた、一聴して耳をつんざくような『崩壊』には、そんなベルリンという街の力が持つ優しさすら感じるのである。

2019.03.01

初めてベルリン中央駅に降り立った時の感動を覚えている。ジーパンに大きなバッグを抱えた僕は、美しいガラス張りでいくつものエスカレーターの並ぶ広大な駅に降りた時からこの街に恋してしまった。

「ベルリンっ子」という言葉があることを教わったのは、パブで偶然隣に座ったおばさんからだった。「この街では気取らなきゃだめよ。だってベルリンにいるんだから。ベルリンっ子は誰でもアーティストなのよ、私もね。何もしてないけど!」

気さくだが影がある。おそらくヨーロッパでも特に外国人労働者の多い街。ベルリンっ子はあらゆることを受け容れる気前の良さがなくては、つとまらない。クラウス・ヴォーヴェライトという市長がいたが、彼は同性愛を公言していたし「ベルリンは貧しいがセクシーである」というステキな言葉も発していた。そして何しろこの「壁の街」は冷戦の最前線であったのだから懐の深さが違う。

僕も含め、下の世代はドイツが分断国家であったことを歴史の教科書で習うだけである。西ドイツ(ドイツ連邦共和国)の首都はという問いにボンではなく「ベルリン!」と自信を持って答える子どもも多い。そして忘れてならないのは、西ベルリンが東ドイツ(ドイツ民主共和国)の中にポツンとある「飛び地」であったという点だ。

ベルリンっ子の「影」の正体は、いつ起こるかわからない核戦争をひかえた最前線であり、かつ周りを「恐ろしい」共産圏に囲まれた飛び地に住んでいたという記憶からなのかもしれない。ベルリンでは、街のいずこかで常に工事が行われていた。空を見上げれば、どこかにクレーン車が見える。かつての東ドイツ管理区域には、空き地が多い。そしていつも鳴っているのは、建築用機材の雑音だ。

アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン(崩れ落ちる新しい建造物)という驚異的なグループが生まれたのも、ベルリンの風土に要因あるのではないかと思う。彼らにとって、工事現場の「人工」騒音は街に流れる「自然」な音であったのだろう。このアルバムを初めて聴いた時には、衝撃というよりも「ベルリン人ならやりかねないな」といったものだった。

キリキリするような「現在」を表現するには楽器などいらない、ストレートに身近なものを使ってしまえばいい。それが生の表現となるだろう―― という発想に至るのがブリクサ・バーゲルトの天才性だ。

アルバム『コラプス(崩壊)』の後、音楽性をより深化させ、ニック・ケイヴ&ザ・バッドシーズのメンバーとして活躍するのも彼の天分であるとともに、いつでも気取るベルリンっ子気質があるように思えてならない。気取りが嫌味にならないのは、彼を産んだベルリンという街自体がもはや芸術のような場所であるからかもしれない。

ヴィム・ヴェンダースが撮った『ベルリン・天使の詩』の原題は Der Himmel über Berlin ベルリンの空だ。空には壁がない。天使たちは自由に西と東を分ける冷酷な壁を行き来する。異邦人であったニックを受け入れたのも、ドラッグに染まったボウイやイギーを救ったのもこの壁の街だ。不気味な壁があるからこそ、人はアーティストとなり想像=創造し壊していく。ブリクサが作り上げた、一聴して耳をつんざくような『崩壊』には、そんなベルリンという街の力が持つ優しさすら感じるのである。

2019.03.01

YouTube / neubautenorg

iTunes / Kollaps Einstürzende Neubauten

Information

あなた