この日何の日?

ブルーハーツのアルバム「THE BLUE HEARTS」がリリースされた日(終わらない歌 収録)

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1987年のコラム

酔い覚ましのモトリー・クルー「ガールズ、ガールズ、ガールズ」

スウィング・アウト・シスター来日公演中!「ブレイクアウト」でワクワク感が止まらない

大映ドラマの主題歌にこの洋楽を使いたい、胸アツ!ランキング Part2

ブルーハーツの「終わらない歌」この曲は95%僕のことを歌っている!

サンバ歌謡の隠れた名曲!? おニャン子クラブの「かたつむりサンバ」

ブルーハーツのファースト、心の扉が開く合言葉はもちろんリンダリンダ!

もっとみる≫

みんなのブルーハーツ ~vol.2

■ THE BLUE HEARTS『終わらない歌』

作詞:真島昌利

作曲:真島昌利

編曲:THE BLUE HEARTS

発売:1987年5月21日(アルバム『THE BLUE HEARTS』)

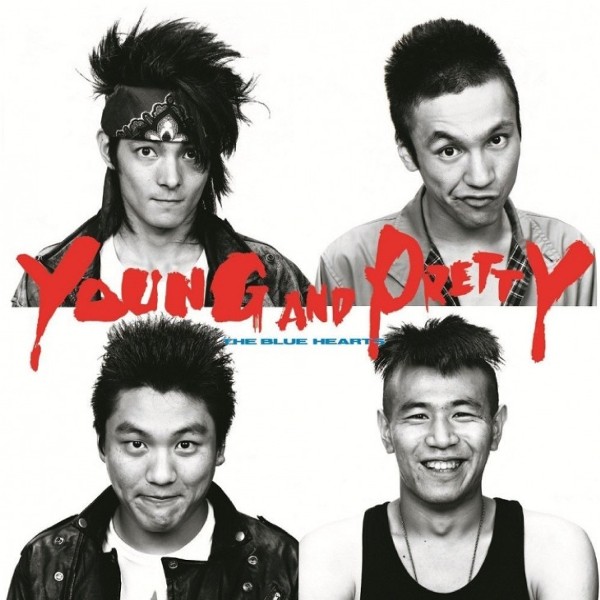

いよいよ、ファーストアルバム『THE BLUE HEARTS』に向かいます。この連載「みんなのブルーハーツ」は、「みんな」に向けて伝わるよう、当時の熱い思い入れをむき出しにせず、極力冷静に語りたいと思っているのですが、それでも、あのジャケットを見ると、今でも軽く興奮するという事実を白状せざるを得ません。

「ブルーハーツは、ファーストアルバムかそれ以外か」

―― この連載で今後見ていくつもりですが、もちろん、以降のアルバム、特にレコード会社移籍以降=『BUST WASTE HIP』以降の作品にも、今聴くべき名曲が多い。それでも、作品性とは別の次元で、ブルーハーツのファーストアルバムは別格的輝きを持っています。

輝かせるのは―― はちきれんばかりの初期衝動。

余計なコーティングを施すことなく、「恐るべき子供たち」の初期衝動を、素材感そのままに産地直送、冷凍保存したこと。だから、CDをトレイに乗せたら、たちまち瞬間解凍、はちきれんばかりの初期衝動が、スピーカーから一気に溢れ出てくる感覚――。

前回の『1985』が甲本ヒロトの作詞作曲だったので、今回は真島昌利作品を選びます。アルバムの#2:『終わらない歌』。ファーストアルバムの冒頭2曲、タッグを組んで攻めてくる『未来は僕等の手の中』『終わらない歌』は、両方とも真島昌利の手によるもの。

まず注目したいのは、歌い出し「♪終わらない歌を歌おう」です。よく聴いてみてください。続く「♪クソッタレの世界のため」や「♪全てのクズ共のために」も含めた一連のフレーズが、耳馴染みがよく、スーッと入ってくる。結果、本当に終わらない、永遠に続いていく感じがするのは、私だけでしょうか。

この連載では、主に歌詞について見ていくつもりですが、歌詞を包み込むサウンド面についても、折に触れて見ていきたいとも思っています(これまでの「ブルーハーツ本」の多くが、歌詞だけをうっとりと語っているものが多かったので)。なぜスーッと入ってくるのか。その1つのヒントはコード進行にあります。

何と驚くべきことに、この曲の歌い出しは主要3和音しか使っていない。この曲、キーはA(イ長調)なのですが、分かりやすくするためにC(ハ長調)に移調すると、【C】(ドミソ)・【F】(ドファラ)・【G】(シレソ)という3和音。それも「【C】→【F】→【G】→【C】」という、音楽の教科書で習うような、ある意味もっともシンプルなコード進行で作られています(しかし曲の中盤「♪もうだめだと思うことは」でやっと【Am】や【Dm】が少しだけ出てきます)。

また、そんなシンプルなコード進行に乗るメロディの符割りも、

「♪おわらないうたを・うたおうー・くそったれのせか・いのためー」

「タタタタタタタタ・タタタター・タタタタタタタタ・タタタター」

―― と8分音符がひたすら並ぶシンプルさ。さらに驚くべきは、メロディの音使いが、

「ミミミミミミミレ・ドドレドー・レレレレレレレレ・ドドレミー」

―― と、何と言いましょうか童謡、いや童謡よりもシンプルで、かつドからミという、異常なほどに狭い音域で作られていることです。

ブルーハーツの多くの曲の特徴として、コード進行や符割りがシンプルで、結果、童謡的、唱歌的に聴こえてくるという点があります。『終わらない歌』の歌い出しもその典型。というか、少なくともこの曲については、童謡、唱歌よりもシンプルと言えます。

「♪終わらない歌を歌おう クソッタレの世界のため」という一連のフレーズは、先の “はちきれんばかりの初期衝動” を不可分なく表現しています。そしてサウンド面も、恐ろしいほどにシンプルなコードとリズム、メロディによって、初期衝動をありのままに盛り立てる。

言わば、砂糖も塩もガーリックも振りかけず、初期衝動を素材感そのままに産地直送、冷凍保存してCDに詰め込まれている(ここでは述べませんが、レコーディングやミキシングも、この考え方に沿った素晴らしいものです)。結果として、CDをトレイに乗せた瞬間、はちきれんばかりの初期衝動が、スピーカーから一気に溢れ出る。

だから『終わらない歌』は終わらないのです。永遠に続いていくのです。令和の世にも。

「終わらない歌を歌おう」に続く2つのフレーズは、この曲が、ひいては(当時の)ブルーハーツの曲が届けられるオーディエンス、つまりはターゲットを表しています。

この「クソッタレ」「クズ共」とほぼ同義語と考えられるのが、次回見る予定の『リンダリンダ』の中で使われ、彼らの一種の代名詞という感じで取り扱われた「ドブネズミ」なのですが。

当時、自分自身を「クソッタレ」「クズ共」の一員だと思いながら、つまりこの5文字・3文字に自分を投影しながら、『終わらない歌』を聴いていたと記憶しています。

では、「クソッタレ」「クズ共」と対立する、つまり成功者は誰だと、私は設定していたのか。それは「DCブランドを着たFDG」です。このフレーズ、さすがに説明が要りますね。

「DCブランド」とは「デザイナーズ&キャラクターブランド」のことで、要するに80年代後半に流行った有名ブランドのファッションです。典型例で言えば、男性は肩パットの入ったジャケット、女性は「ワンレン・ボディコン」(こちらも説明が必要かも)。今から考えると、80年代は日本の若者が抜群に小ぎれいだった時代でした。

「FDG」は、さらに死語、完全な死語ですね。当時雑誌『POPEYE』が流行らそうとして、ほとんど流行らなかった言葉で、読みは「エフデジェ」。「将来を約束された上流階級」的な意味ですって。

おしゃれして、クルマに乗って、ディスコにいって、きれいな女性を抱く―― そんな「FDG=上流階級」が、この東京のどこかにいるらしい。

そんな「DCブランドを着たFDG」という存在が、仮想敵としてしっかりとあった。だから「クソッタレ」「クズ共」という言葉に共感しやすかったのです。そして「ファーストアルバムの歌詞カードを持って立ってた」。

そんなことを思い出しながら、考えるのは令和の世のことです。繰り返しになりますが、これだけ格差社会と言われているのに、なぜ「クソッタレ」「クズ共」のためと宣言する音楽が聴こえてこないのだろうということ。

―― じゃあいま、なんの対立があるかっていうと、金持ちと貧困の対立。格差がどんどん広がってる。だから、そういうことに気づかないといけない。自分が何に属しているのか。逆に何にも属さない自分とか。

この言葉の主は、他ならぬ松本隆(山下賢二『喫茶店で松本隆さんから聞いたこと』2021年 夏葉社)。逆に言えば「自分が何に属しているのか」=自分が「クソッタレ」で「クズ共」かもしれないという、ある意味での帰属意識が薄くなっている。

『終わらない歌』は終わらないのです。永遠に続いていく、としても、この曲が規定するターゲットの概念の変容、つまり「クソッタレ」「クズ共」の消失も、平成の間に長く続いてきたと思うのです。

「クソッタレ」「クズ共」に続く極めつけが、クライマックスのところで出てくる、このフレーズ。

歌詞カード上「・・・・」と記されている4文字は、いわゆる放送禁止用語の1つ=「き・・い」です。そのためか、この部分だけが、聴こえにくい音量でミックスされています(ので、私はラジオで一度かけました)。

話は変わりますが、数年前、ある30代の女性と話していて、「オヤジたちが、ブルーハーツの話で、やたらと盛り上がっているのを見るのイタい」と言われた経験があります。

言われる理由は、何となく分かるのです。そして、この発言自体が、連載「みんなのブルーハーツ」を始めることを決意した、1つの逆説的な契機となっているのですが。

たぶん、くだんの30代女性は、「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」を熱唱するオヤジが苦手なのでしょう。自分たちを「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」と規定した青春を思い出して、エモーショナルになるオヤジが苦手なのでしょう。

「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」を歌う歌が、なぜ時代遅れのイタいものとなってしまったのか。答えが簡単に出ないことを知りつつ、いくつか仮説を述べてみます。

1つ。ロックをやることが、異端な行いではなくなってしまったこと。

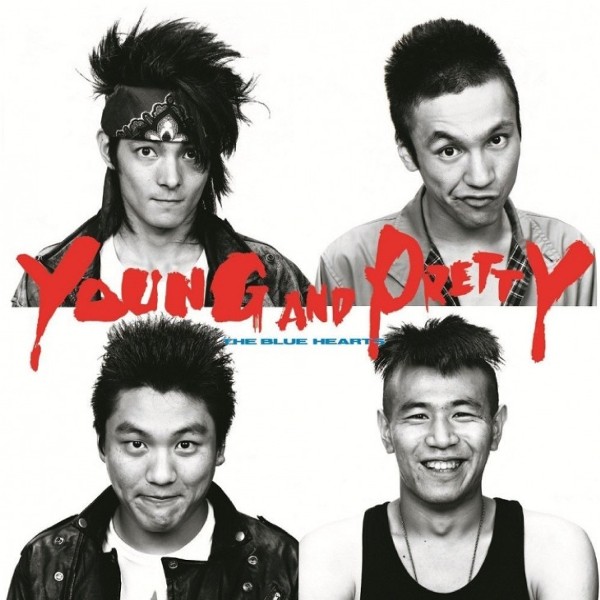

「・・・・」と連なるのは、セカンドアルバム『YOUNG AND PRETTY』収録の、『ロクデナシⅡ(ギター弾きに部屋は無し)』です(こちらも真島昌利作品)。「♪ギター弾きに貸す部屋はねえ」「♪ロクデナシに貸す部屋はねえ」と歌われるこの曲は、当時のロッカー、バンドマンが、不動産屋から「ロクデナシあつかい」「・・・・あつかい」されていたことを不可分なく表しています。

それが今や、いかにもおっとりとした普通の高校生が、ギターを担いで通学しています。軽音楽部は、コーラス部や野球部などと並ぶ健全な部活動の1つ(この事実を否定的に思ってはいません。どちらかと言えば歓迎しています)。

不動産屋も、「ギター弾き」だからといって部屋を貸さないなんてことは、もうないはずです。だから「・・・・あつかい」というリアリティが生まれてこないのではないか。

ですが、さらに大きな理由と思われるのは、仮想敵、つまり「上」、当時の私に、群として見えていた「DCブランドを着たFDG」のような煙たい存在が見えないからではないか。格差社会というけれど、成功者の方のイメージが、群として視認できないほどに、小さく薄くなっているからではないか。

もっといえば、格差社会の「上」=一部の成功者といえど、バリバリギラギラの金持ちではなく、昭和における「中流」程度の人たちで、その他大多数が「下」というアンバランスな構造になってしまった。つまりは平均値がググッと下がってしまった。

どこにいるんだ、成功した奴って? だから、音楽家もオーディエンスも憤っていない、憤る理由がつかめない、のかもしれない――。

「あのオヤジ、なんで『・・・・あつかいされた日々』なんて泣きながら歌ってるんだろう。結局は、バブルのいい時代を経験してきたくせに。イタいなぁ」

この連載が続く限り、この問いは繰り返されていくことでしょう。ただ1つ確信するのは、令和の時代にも「・・・・あつかい」されている若者は絶対にいる。だから、表現や音楽性は変われど、そういう視点を持った、そういう曲、そういうバンドが、いずれ必ず出てくるだろうということです。

だって、「未来は彼等の手の中」なのですから――で、次回は、あの『リンダリンダ』を。

2022.10.22

■ THE BLUE HEARTS『終わらない歌』

作詞:真島昌利

作曲:真島昌利

編曲:THE BLUE HEARTS

発売:1987年5月21日(アルバム『THE BLUE HEARTS』)

「終わらない歌」

いよいよ、ファーストアルバム『THE BLUE HEARTS』に向かいます。この連載「みんなのブルーハーツ」は、「みんな」に向けて伝わるよう、当時の熱い思い入れをむき出しにせず、極力冷静に語りたいと思っているのですが、それでも、あのジャケットを見ると、今でも軽く興奮するという事実を白状せざるを得ません。

「ブルーハーツは、ファーストアルバムかそれ以外か」

―― この連載で今後見ていくつもりですが、もちろん、以降のアルバム、特にレコード会社移籍以降=『BUST WASTE HIP』以降の作品にも、今聴くべき名曲が多い。それでも、作品性とは別の次元で、ブルーハーツのファーストアルバムは別格的輝きを持っています。

輝かせるのは―― はちきれんばかりの初期衝動。

余計なコーティングを施すことなく、「恐るべき子供たち」の初期衝動を、素材感そのままに産地直送、冷凍保存したこと。だから、CDをトレイに乗せたら、たちまち瞬間解凍、はちきれんばかりの初期衝動が、スピーカーから一気に溢れ出てくる感覚――。

前回の『1985』が甲本ヒロトの作詞作曲だったので、今回は真島昌利作品を選びます。アルバムの#2:『終わらない歌』。ファーストアルバムの冒頭2曲、タッグを組んで攻めてくる『未来は僕等の手の中』『終わらない歌』は、両方とも真島昌利の手によるもの。

まず注目したいのは、歌い出し「♪終わらない歌を歌おう」です。よく聴いてみてください。続く「♪クソッタレの世界のため」や「♪全てのクズ共のために」も含めた一連のフレーズが、耳馴染みがよく、スーッと入ってくる。結果、本当に終わらない、永遠に続いていく感じがするのは、私だけでしょうか。

この連載では、主に歌詞について見ていくつもりですが、歌詞を包み込むサウンド面についても、折に触れて見ていきたいとも思っています(これまでの「ブルーハーツ本」の多くが、歌詞だけをうっとりと語っているものが多かったので)。なぜスーッと入ってくるのか。その1つのヒントはコード進行にあります。

何と驚くべきことに、この曲の歌い出しは主要3和音しか使っていない。この曲、キーはA(イ長調)なのですが、分かりやすくするためにC(ハ長調)に移調すると、【C】(ドミソ)・【F】(ドファラ)・【G】(シレソ)という3和音。それも「【C】→【F】→【G】→【C】」という、音楽の教科書で習うような、ある意味もっともシンプルなコード進行で作られています(しかし曲の中盤「♪もうだめだと思うことは」でやっと【Am】や【Dm】が少しだけ出てきます)。

また、そんなシンプルなコード進行に乗るメロディの符割りも、

「♪おわらないうたを・うたおうー・くそったれのせか・いのためー」

「タタタタタタタタ・タタタター・タタタタタタタタ・タタタター」

―― と8分音符がひたすら並ぶシンプルさ。さらに驚くべきは、メロディの音使いが、

「ミミミミミミミレ・ドドレドー・レレレレレレレレ・ドドレミー」

―― と、何と言いましょうか童謡、いや童謡よりもシンプルで、かつドからミという、異常なほどに狭い音域で作られていることです。

ブルーハーツの多くの曲の特徴として、コード進行や符割りがシンプルで、結果、童謡的、唱歌的に聴こえてくるという点があります。『終わらない歌』の歌い出しもその典型。というか、少なくともこの曲については、童謡、唱歌よりもシンプルと言えます。

「♪終わらない歌を歌おう クソッタレの世界のため」という一連のフレーズは、先の “はちきれんばかりの初期衝動” を不可分なく表現しています。そしてサウンド面も、恐ろしいほどにシンプルなコードとリズム、メロディによって、初期衝動をありのままに盛り立てる。

言わば、砂糖も塩もガーリックも振りかけず、初期衝動を素材感そのままに産地直送、冷凍保存してCDに詰め込まれている(ここでは述べませんが、レコーディングやミキシングも、この考え方に沿った素晴らしいものです)。結果として、CDをトレイに乗せた瞬間、はちきれんばかりの初期衝動が、スピーカーから一気に溢れ出る。

だから『終わらない歌』は終わらないのです。永遠に続いていくのです。令和の世にも。

「クソッタレの世界のため」「全てのクズ共のために」

「終わらない歌を歌おう」に続く2つのフレーズは、この曲が、ひいては(当時の)ブルーハーツの曲が届けられるオーディエンス、つまりはターゲットを表しています。

この「クソッタレ」「クズ共」とほぼ同義語と考えられるのが、次回見る予定の『リンダリンダ』の中で使われ、彼らの一種の代名詞という感じで取り扱われた「ドブネズミ」なのですが。

当時、自分自身を「クソッタレ」「クズ共」の一員だと思いながら、つまりこの5文字・3文字に自分を投影しながら、『終わらない歌』を聴いていたと記憶しています。

では、「クソッタレ」「クズ共」と対立する、つまり成功者は誰だと、私は設定していたのか。それは「DCブランドを着たFDG」です。このフレーズ、さすがに説明が要りますね。

「DCブランド」とは「デザイナーズ&キャラクターブランド」のことで、要するに80年代後半に流行った有名ブランドのファッションです。典型例で言えば、男性は肩パットの入ったジャケット、女性は「ワンレン・ボディコン」(こちらも説明が必要かも)。今から考えると、80年代は日本の若者が抜群に小ぎれいだった時代でした。

「FDG」は、さらに死語、完全な死語ですね。当時雑誌『POPEYE』が流行らそうとして、ほとんど流行らなかった言葉で、読みは「エフデジェ」。「将来を約束された上流階級」的な意味ですって。

おしゃれして、クルマに乗って、ディスコにいって、きれいな女性を抱く―― そんな「FDG=上流階級」が、この東京のどこかにいるらしい。

そんな「DCブランドを着たFDG」という存在が、仮想敵としてしっかりとあった。だから「クソッタレ」「クズ共」という言葉に共感しやすかったのです。そして「ファーストアルバムの歌詞カードを持って立ってた」。

そんなことを思い出しながら、考えるのは令和の世のことです。繰り返しになりますが、これだけ格差社会と言われているのに、なぜ「クソッタレ」「クズ共」のためと宣言する音楽が聴こえてこないのだろうということ。

―― じゃあいま、なんの対立があるかっていうと、金持ちと貧困の対立。格差がどんどん広がってる。だから、そういうことに気づかないといけない。自分が何に属しているのか。逆に何にも属さない自分とか。

この言葉の主は、他ならぬ松本隆(山下賢二『喫茶店で松本隆さんから聞いたこと』2021年 夏葉社)。逆に言えば「自分が何に属しているのか」=自分が「クソッタレ」で「クズ共」かもしれないという、ある意味での帰属意識が薄くなっている。

『終わらない歌』は終わらないのです。永遠に続いていく、としても、この曲が規定するターゲットの概念の変容、つまり「クソッタレ」「クズ共」の消失も、平成の間に長く続いてきたと思うのです。

「・・・・あつかいされた日々」

「クソッタレ」「クズ共」に続く極めつけが、クライマックスのところで出てくる、このフレーズ。

歌詞カード上「・・・・」と記されている4文字は、いわゆる放送禁止用語の1つ=「き・・い」です。そのためか、この部分だけが、聴こえにくい音量でミックスされています(ので、私はラジオで一度かけました)。

話は変わりますが、数年前、ある30代の女性と話していて、「オヤジたちが、ブルーハーツの話で、やたらと盛り上がっているのを見るのイタい」と言われた経験があります。

言われる理由は、何となく分かるのです。そして、この発言自体が、連載「みんなのブルーハーツ」を始めることを決意した、1つの逆説的な契機となっているのですが。

たぶん、くだんの30代女性は、「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」を熱唱するオヤジが苦手なのでしょう。自分たちを「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」と規定した青春を思い出して、エモーショナルになるオヤジが苦手なのでしょう。

「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」を歌う歌が、なぜ時代遅れのイタいものとなってしまったのか。答えが簡単に出ないことを知りつつ、いくつか仮説を述べてみます。

1つ。ロックをやることが、異端な行いではなくなってしまったこと。

「・・・・」と連なるのは、セカンドアルバム『YOUNG AND PRETTY』収録の、『ロクデナシⅡ(ギター弾きに部屋は無し)』です(こちらも真島昌利作品)。「♪ギター弾きに貸す部屋はねえ」「♪ロクデナシに貸す部屋はねえ」と歌われるこの曲は、当時のロッカー、バンドマンが、不動産屋から「ロクデナシあつかい」「・・・・あつかい」されていたことを不可分なく表しています。

それが今や、いかにもおっとりとした普通の高校生が、ギターを担いで通学しています。軽音楽部は、コーラス部や野球部などと並ぶ健全な部活動の1つ(この事実を否定的に思ってはいません。どちらかと言えば歓迎しています)。

不動産屋も、「ギター弾き」だからといって部屋を貸さないなんてことは、もうないはずです。だから「・・・・あつかい」というリアリティが生まれてこないのではないか。

ですが、さらに大きな理由と思われるのは、仮想敵、つまり「上」、当時の私に、群として見えていた「DCブランドを着たFDG」のような煙たい存在が見えないからではないか。格差社会というけれど、成功者の方のイメージが、群として視認できないほどに、小さく薄くなっているからではないか。

もっといえば、格差社会の「上」=一部の成功者といえど、バリバリギラギラの金持ちではなく、昭和における「中流」程度の人たちで、その他大多数が「下」というアンバランスな構造になってしまった。つまりは平均値がググッと下がってしまった。

どこにいるんだ、成功した奴って? だから、音楽家もオーディエンスも憤っていない、憤る理由がつかめない、のかもしれない――。

「あのオヤジ、なんで『・・・・あつかいされた日々』なんて泣きながら歌ってるんだろう。結局は、バブルのいい時代を経験してきたくせに。イタいなぁ」

この連載が続く限り、この問いは繰り返されていくことでしょう。ただ1つ確信するのは、令和の時代にも「・・・・あつかい」されている若者は絶対にいる。だから、表現や音楽性は変われど、そういう視点を持った、そういう曲、そういうバンドが、いずれ必ず出てくるだろうということです。

だって、「未来は彼等の手の中」なのですから――で、次回は、あの『リンダリンダ』を。

アナタにおすすめのコラム

2022.10.22

Songlink

Information

あなた

おすすめのボイス≫

《自分たちを「クソッタレ」「クズ共」「・・・・」と規定した青春を思い出して、エモーショナルになるオヤジ》を忌避?する若者は

《格差がどんどん広がってる。だから、そういうことに気づかないといけない。自分が何に属しているのか。逆に何にも属さない自分とか。》に思いが至らない令和の現状。

スージーさんのこの分析を読み《恐ろしいほどにシンプルなコードとリズム、メロディによって、初期衝動をありのままに盛り立て》『終わらない歌』を繰り返し聞き「みんなのブルーハーツ」を自分に向けたいと感じる。

《格差がどんどん広がってる。だから、そういうことに気づかないといけない。自分が何に属しているのか。逆に何にも属さない自分とか。》に思いが至らない令和の現状。

スージーさんのこの分析を読み《恐ろしいほどにシンプルなコードとリズム、メロディによって、初期衝動をありのままに盛り立て》『終わらない歌』を繰り返し聞き「みんなのブルーハーツ」を自分に向けたいと感じる。

2022/10/22 09:16