この日何の日?

キース・リチャーズのファーストソロアルバム「トーク・イズ・チープ」が英国でリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1988年のコラム

バブルなんて、知らないね! ジュリアン・コープが発したダークな空気

これって、ラジオなの? 音楽の聴き方を変えた J-WAVE の開局

J-WAVE の開局とバーシアの歌声、新時代の到来を告げた 渋谷・西麻布・六本木…

布袋寅泰の才気ほとばしる「GUITARHYTHM」"90年代ロックンロール" の大胆な提示

氷室京介の本質を表すB面曲、それはモップスとデヴィッド・ボウイのカヴァー

元ジャニーズ 薬丸裕英はジタバタしない!悪ガキアイドルからはなまるパパへ

もっとみる≫

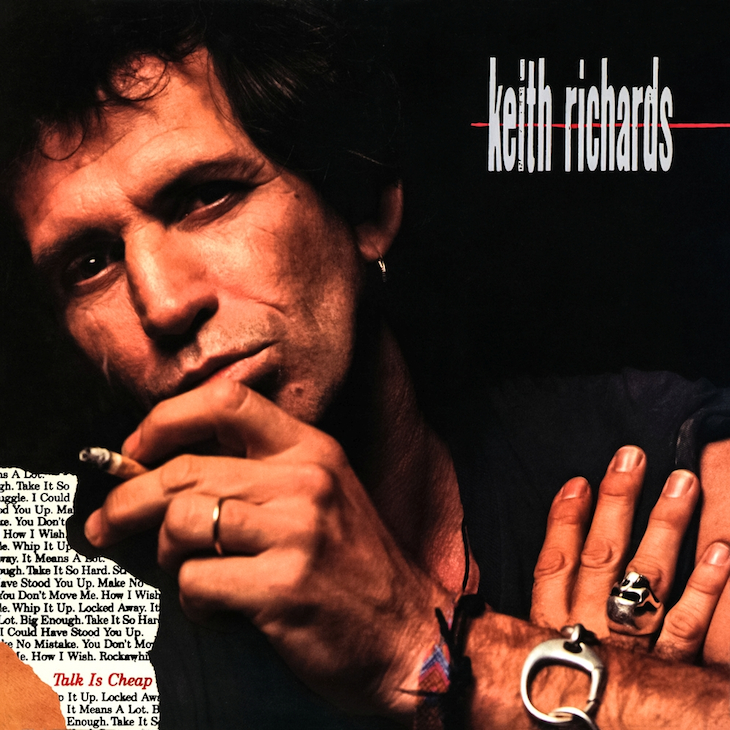

photo:keithrichards.com

まさにキース・リチャーズそのもの、アルバム「トーク・イズ・チープ」

『トーク・イズ・チープ』は、キース・リチャーズそのものとしか言いようのないアルバムだ。

ここに収められた全11曲から伝わってくるのは、驚くほど強靭なハートと、数々の修羅場をくぐり抜けてきたであろう経験値の高さ。そして、昔と何も変わらないギターを抱えたひとりのミュージシャンの姿だ。そこには表も裏もない。おそらく隠すことなど、もはや無かったのだろう。

アルバムは、ルーズなファンクナンバー「ビッグ・イナフ」から始まる。この曲には、ブーツィー・コリンズ、メイシオ・パーカー、バーニー・ウォーレルといった名だたるファンクミュージシャンが参加している。オープニングに相応しい、実にドスの効いたナンバーだ。ここからラストの「イット・ミーンズ・ア・ロット」まで、アルバムはキースの音楽嗜好をなぞるように進んでいく。

2本のギターが絡み合い、ドラムがバックビートを刻む。オールドスタイルのロックンロール、リズム&ブルースの伝統、70年代初頭のハイサウンド等々。すべてはキースが愛し、リスペクトし、血肉としてきた音楽ばかりだ。それらが、キース・リチャーズというフィルターを通過することで、魔法がかけられ、他の誰にも到達し得ない唯一無二のロックンロールへと生まれ変わっている。

際立つミック・ジャガーとのコントラスト

とにかく自然体なのがいい。ギミックなど一切ない。すべての曲からキース・リチャーズという人間をリアルに感じることができる。そして、その佇まいのかっこよさに、僕はただただ魅了されてしまうのだ。

かつて友人から、「これってキースがキース・リチャーズを演じているのかもしれないよ」と言われたことがある。ファンの求めるキース・リチャーズ像と、アルバムの内容が重なり過ぎているというのが、彼の言い分だった。「そんなはずないだろ」とすぐに反論したが、100%そうじゃないとは言い切れなかった。

というのも、『トーク・イズ・チープ』を初めて聴いたとき、「やっぱりこれだよなぁ」と、僕は溜飲を下げていたからだ。想像通りではなかったが、納得できた。ギターとドラムのコンビネーションが織りなすニュアンス豊かなサウンドには、ストーンズのギタリストならではの説得力があった。

ちょうどミック・ジャガーが、時代の音を取り入れたコンテンポラリーなソロアルバムを2枚リリースしていたこともあり、ふたりのコントラストは際立って感じられた。それでつい「ストーンズの核はキースなんだ」と。

濁るほどに澄み渡っていく魔法のような音楽

『トーク・イズ・チープ』を聴いて、僕のように納得し、安堵したストーンズファンは少なからずいたと思う。当時はストーンズ解散の噂がまことしやかに囁かれていたから、僕らはキースのソロアルバムにストーンズの匂いを嗅ぎ取ると、そこにすがったのだろう。「キースがいればストーンズは大丈夫だ!」と信じたかったのかもしれない。

そして、もしかするとキースは、そんな僕らの心情をわかっていて、自分に求められている音を意識したアルバムを作ったのかもしれない。友人の言葉を聞いたとき、ほんの少しだが、そんな気持ちがよぎったりもした。

でも、30年以上聴きつづけてみて思うのは、これはそういうアルバムじゃないということだ。何かを装ったり、自分を演じたものじゃない。もっと純粋で正直な音楽だ。もしそうじゃないと言うのなら、「ストラグル」や「ホイップ・イット・アップ」のイントロで鳴らされるあのギターを、迷いのないカッティングを、一体どう説明できよう?

根拠も論理性もないことはわかっている。でも、僕にはそうとしか思えない。この濁るほどに澄み渡っていく魔法のような音楽は、キース・リチャーズそのものだ。

誰にも真似できない。タイトロープの上を歩き、生き残ってきた者だけが鳴らすことのできる至高のロックンロールが、ここには確かにあるのだ。

あなたのためのオススメ記事

※2018年10月3日に掲載された記事のタイトルと見出しを変更

2020.12.18

YouTube / Keith Richards

Spotify

Information

あなた

おすすめのボイス≫

キースリチャーズさんは憧れました。髪の毛をウルフカットしてました。ドクロリングを持っていたけど、捨てました。お母さんにキースリチャーズになれる訳ないでしょと釘をうたれていました。

2020/02/15 08:42