この日何の日?

クイーンの伝記映画「ボヘミアン・ラプソディ」が劇場公開された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2018年のコラム

ゴールデン進出おめでとう! 噂の番組「ザ・カセットテープ・ミュージック」

THE MODS — 37年目の「TWO PUNKS」と雨の日比谷野外音楽堂

1979年の名盤完全再現、ゴダイゴ「OUR DECADE」全曲ライブを観た!

クイーンの映画「ボヘミアン・ラプソディ」で “あの曲” がカットされた理由

今が良くなきゃ意味がない、80年代をアップデートして退屈をブッつぶせ!

デビュー40周年!いま全員が輝いている「お神セブン」当時の不遇を乗り越えて…

もっとみる≫

photo:UNIVERSAL MUSIC

早いもので、2018年も残すところあとわずか。そしてお正月。そこで、今年のことを振り返ってみたいと思います。たまには、大昔のことではなく最近の話でも。

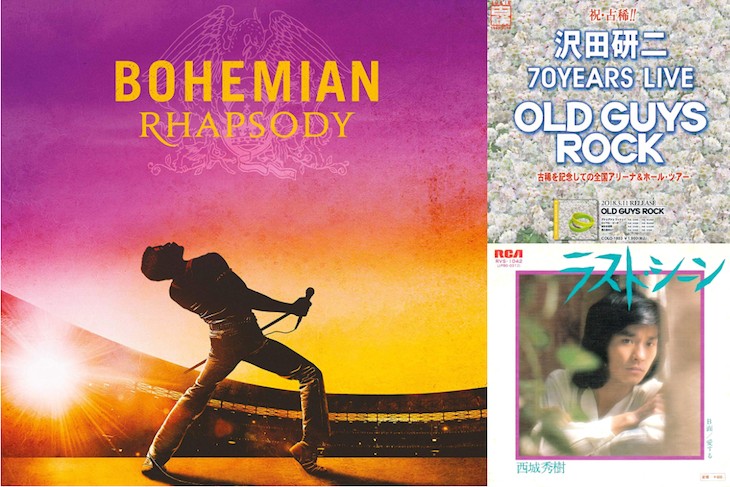

まずは記憶に新しいところから。クイーンを描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』について。

私は、あの映画にちょっとだけ引っかかるところがありました。史実の跳躍です。特に「解散状態にあった4人がライヴエイドの舞台で感動の再結集」となっているところにつまずいたのです。

というのは、ライヴエイドの開催は1985年の7月13日だったのですが、実はその直前の5月に、日本で仲良くコンサートツアーをしていたじゃないかと。

私がなぜそんなことを憶えているかというと、そのときの日本公演を収めた NHK FM の番組を録音したからです。で、なぜ録音したことを憶えているかというと、同じ日、同じ時間に日本の大物音楽家が集まったコンサート=『オール・トゥゲザー・ナウ』を収録したラジオ番組も予定されていて、どっちを録音しようか迷ったから。

当時、カセットデッキを1つしか持っていない浪人生の身として、片方のクイーンを泣く泣く選んで、ラジオにかじりついたあの日・あの夜を、映画の脚本が、あまりに軽々と飛び越えてしまった気がしたのですよ。

ドキュメンタリーではないことは重々承知しますが、それでも、あの終盤のストーリーに疎外感を感じるくらい、あの頃、19歳浪人生の私にとっては、クイーンが切実なものだったのです。

「2018年のクイーン」も結構ですが、私にとってのクイーンは、私がまだ何者でもなかった1985年のあの夜のもの――。

あと、映画の影響から、クイーンが「伝説」「奇跡」「神」などと、もてはやされすぎるのも気になると言えば気になります。

そう言えば、70年代のクイーンは、音楽性よりルックスばかり語られていた気がします。いずれにしてもバランスが悪い。今こそ、クイーンの音楽性が、しっかりかつ冷静に語られるべきだと思うのですが。

参考記事

「ボヘミアン・ラプソディ」なぜ若者に人気?~「元祖Jポップ」としてのクイーンの魅力(東洋経済ONLINE / 本文下にリンク)

沢田研二が、「ドタキャン」という妙な形で世間を驚かせたのも、今年の話題の1つ。

しかし私がもっと驚いたのは、今年の沢田研二のコンサート『OLD GUYS ROCK』です。7月6日の日本武道館。何に驚いたと言えば、舞台に立つのが、沢田研二と盟友のギタリスト=柴山和彦の、たった2人だけだったこと。

一部のマスコミはそれを「手抜き」と表現しましたが、見当違いも甚だしい。バンド形態で録音された楽曲を、ギター、それもエレクトリックギターだけで表現するのに、どれくらいのアレンジの手間と、演奏テクニックが必要か、少しでも音楽をかじった人ならば、容易に分かるはず。

謝罪会見のときの沢田研二の姿は「カーネル・サンダースに似ている」とイジられました。しかし私には、カーネル・サンダースというよりも、むしろあの宮崎駿に似ているように思えました。共に「とことん筋を通す頑固ジジイ」。そしてそれは、日本の文化一般に、最も足りないピースだと思っています。

参考記事

沢田研二と書いてロックンロールと読む―― 80年代から現在に至るまでの活動を辿る(Real Sound / 本文下にリンク)

最後に。今年、亡くなられた方の中では、西城秀樹の死に最も胸を痛めました。

ワイドショーなどで、追悼映像がたくさん流れたのですが、その殆どが「YOUNG MAN(Y.M.C.A)」や「激しい恋」、熱唱型の曲を歌う姿ばかりでした。まぁ、そうなるのも仕方ないでしょう。

でも私にとって西城秀樹は「ラスト・シーン」の人です。1976年の暮れに発売されたシングル。作詞:阿久悠、作曲:三木たかし。

それまでの熱唱型ロック歌謡からの脱皮を図りたかったのでしょう。大人の女性とのかなわぬ恋を歌ったゆったりしたバラード。これが良かった。

このあたりは異論もあるでしょうが、郷ひろみや野口五郎に比べて西城秀樹は、とりわけシングル盤において、楽曲にあまり恵まれなかったのではないかと、私は考えるのです。

熱唱型だけではない、もっと様々な音楽性を聴きたかった。そう思わせる何かが、「ラスト・シーン」という魅力的な曲には詰まっています。

そして、岩崎宏美、テレサ・テン… 西城秀樹には、三木たかしのメロディが似合うのです。

2018年5月16日―― 西城秀樹のラスト・シーン。

よいお年を。

2018.12.29

まずは記憶に新しいところから。クイーンを描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』について。

私は、あの映画にちょっとだけ引っかかるところがありました。史実の跳躍です。特に「解散状態にあった4人がライヴエイドの舞台で感動の再結集」となっているところにつまずいたのです。

というのは、ライヴエイドの開催は1985年の7月13日だったのですが、実はその直前の5月に、日本で仲良くコンサートツアーをしていたじゃないかと。

私がなぜそんなことを憶えているかというと、そのときの日本公演を収めた NHK FM の番組を録音したからです。で、なぜ録音したことを憶えているかというと、同じ日、同じ時間に日本の大物音楽家が集まったコンサート=『オール・トゥゲザー・ナウ』を収録したラジオ番組も予定されていて、どっちを録音しようか迷ったから。

当時、カセットデッキを1つしか持っていない浪人生の身として、片方のクイーンを泣く泣く選んで、ラジオにかじりついたあの日・あの夜を、映画の脚本が、あまりに軽々と飛び越えてしまった気がしたのですよ。

ドキュメンタリーではないことは重々承知しますが、それでも、あの終盤のストーリーに疎外感を感じるくらい、あの頃、19歳浪人生の私にとっては、クイーンが切実なものだったのです。

「2018年のクイーン」も結構ですが、私にとってのクイーンは、私がまだ何者でもなかった1985年のあの夜のもの――。

あと、映画の影響から、クイーンが「伝説」「奇跡」「神」などと、もてはやされすぎるのも気になると言えば気になります。

そう言えば、70年代のクイーンは、音楽性よりルックスばかり語られていた気がします。いずれにしてもバランスが悪い。今こそ、クイーンの音楽性が、しっかりかつ冷静に語られるべきだと思うのですが。

参考記事

「ボヘミアン・ラプソディ」なぜ若者に人気?~「元祖Jポップ」としてのクイーンの魅力(東洋経済ONLINE / 本文下にリンク)

沢田研二が、「ドタキャン」という妙な形で世間を驚かせたのも、今年の話題の1つ。

しかし私がもっと驚いたのは、今年の沢田研二のコンサート『OLD GUYS ROCK』です。7月6日の日本武道館。何に驚いたと言えば、舞台に立つのが、沢田研二と盟友のギタリスト=柴山和彦の、たった2人だけだったこと。

一部のマスコミはそれを「手抜き」と表現しましたが、見当違いも甚だしい。バンド形態で録音された楽曲を、ギター、それもエレクトリックギターだけで表現するのに、どれくらいのアレンジの手間と、演奏テクニックが必要か、少しでも音楽をかじった人ならば、容易に分かるはず。

謝罪会見のときの沢田研二の姿は「カーネル・サンダースに似ている」とイジられました。しかし私には、カーネル・サンダースというよりも、むしろあの宮崎駿に似ているように思えました。共に「とことん筋を通す頑固ジジイ」。そしてそれは、日本の文化一般に、最も足りないピースだと思っています。

参考記事

沢田研二と書いてロックンロールと読む―― 80年代から現在に至るまでの活動を辿る(Real Sound / 本文下にリンク)

最後に。今年、亡くなられた方の中では、西城秀樹の死に最も胸を痛めました。

ワイドショーなどで、追悼映像がたくさん流れたのですが、その殆どが「YOUNG MAN(Y.M.C.A)」や「激しい恋」、熱唱型の曲を歌う姿ばかりでした。まぁ、そうなるのも仕方ないでしょう。

でも私にとって西城秀樹は「ラスト・シーン」の人です。1976年の暮れに発売されたシングル。作詞:阿久悠、作曲:三木たかし。

それまでの熱唱型ロック歌謡からの脱皮を図りたかったのでしょう。大人の女性とのかなわぬ恋を歌ったゆったりしたバラード。これが良かった。

このあたりは異論もあるでしょうが、郷ひろみや野口五郎に比べて西城秀樹は、とりわけシングル盤において、楽曲にあまり恵まれなかったのではないかと、私は考えるのです。

熱唱型だけではない、もっと様々な音楽性を聴きたかった。そう思わせる何かが、「ラスト・シーン」という魅力的な曲には詰まっています。

そして、岩崎宏美、テレサ・テン… 西城秀樹には、三木たかしのメロディが似合うのです。

2018年5月16日―― 西城秀樹のラスト・シーン。

よいお年を。

2018.12.29

YouTube / 20世紀フォックス映画公式チャンネル

Apple Music

iTunes / 70'sシングルA面コレクション 西城秀樹

Information

あなた