この日何の日?

レベッカのアルバム「BLOND SAURUS」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1989年のコラム

ストーン・ローゼズがやってくる、片思いのBGMは「石と薔薇」

工藤静香「嵐の素顔」ダンサブルなロックナンバーにして素顔の自分を取り戻す物語

誰にも屈しないマドンナとN.W.A. ふたつの「エクスプレス・ユアセルフ」

小泉今日子 × 近田春夫「KOIZUMI IN THE HOUSE」ハウスをやっても自然体!

80年代のデヴィッド・ボウイ “カルトスターからポップスターへ” は本当か?

デヴィッド・ボウイのバンド「ティン・マシーン」底まで落ちたセールスの後に…

もっとみる≫

ニューミュージックの次の音楽ムーブメント

“ロックの時代” として1980年代を振り返ってみるのも、なかなか面白そうだと思う。バッと思いだしてみただけで、HOUND DOG、ロッカーズ、ルースターズ、アナーキー、子供ばんど(1980年)、MODS、ラウドネス、スターダスト・レビュー(1981年)、BOØWY(1982年)、ストリート・スライダーズ(1983年)、バービーボーイズ、爆風スランプ(1984年)、ECHOES、米米CLUB、聖鬼魔Ⅱ、チューブ、SHOW-YA(1985年)など、1980年代前半だけでも、さまざまな新世代ロックグループがレコードデビューしているのだ。

80年代にこうした新しいロックグループの台頭という現象が起きたのは、けっして偶然ではないと思う。その背景には70年代末期に全盛となっていたニューミュージックの次の音楽ムーブメントをつくろうとするレコード業界の動きがあった。そして、その中心にはソニーレコード(正確には、1978年に分社化したエピックソニーを含むソニーグループ)が居たという印象があった。

ソニーのスタッフは積極的にアマチュアシーンにコンタクトしたりコンテストやオーディションをおこない、才能ある若いロックミュージシャンを発掘していった。そして、1980年代に入ると、その新しい才能を次々とデビューさせていった。こうしたソニーの動きに刺激を受け、他のレコード会社も積極的に若いロックアーティストをデビューさせていく。

実は、若いアーティスト達の音楽の多くはそれまでのロックの歴史を継承するものだったけれど、レコード会社は新しいムーブメントをプッシュするために、“新しい世代によるまったく新しい音楽の登場” というニュアンスでプロモーションしていく。こうしたソニーの動きに呼応するように、他のレコード会社も若いロックアーティストを続々とデビューさせていった。

その結果として、若いロックアーティストたちが脚光を浴びていく一方で、“ロック”という概念を、この時代の動きに限定して語る傾向も生まれていったという気がする。

余談はさておき、改めて1980年代前期にデビューしたロックバンドを見ると、前半はどちらかと言うとオーソドックスなギターバンドが主流だったのに対し、次第にさまざまな特徴をもったバンドが増え、サウンド的にも多彩になっていくのも面白い。

レベッカ、FITZBEATレーベルのオーディションに合格、デビュー

レベッカも、ソニーのFITZBEATレーベルのオーディションに合格し、1984年に「ウェラム・ボートクラブ」でデビューした、まさにこの流れから誕生したバンドだ。

初期は小暮武彦(シャケ)をリーダーとするパンクの匂いがするギターバンドというイメージいが強かったが、1985年に小暮が脱退してキーボードの土橋安騎夫がリーダーシップをとることになる。その結果、サードアルバム『WILD & HONEY』(1985年)からそのサウンドはがよりポップでコンテンポラリーなものになっていく。

このあたりは好みにより評価が別れるところだと思うが、僕自身は初期レベッカも嫌いではなかったものの、より大胆なサウンドアプローチをしていった後期レベッカにはかなり面白さを感じていた。

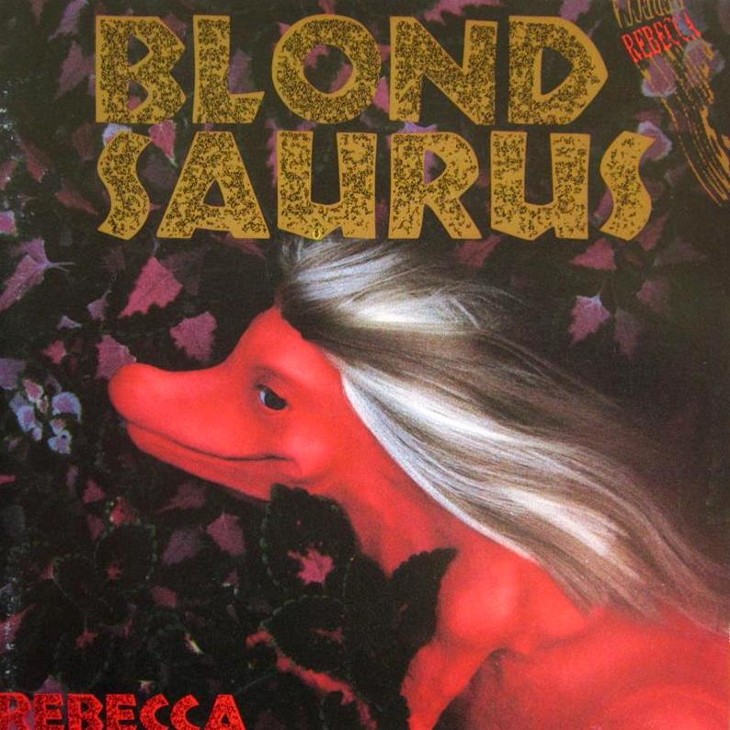

土橋安騎夫がつくり出すちょっとテクノの匂いもするポップなダンサブルサウンドは一般的にも好評で、4枚目のアルバム『REBECCA Ⅳ ~Maybe Tomorrow~』(1985年)から7枚目の『BLOND SAURUS』(1989年)まで連続してチャート1位を獲得し、ミリオンセラーとなっている。

さらに『BLOND SAURUS』発表後の7月には東京ドームコンサートも成功させるなど、レベッカは絶頂期にあるように見えた。しかし、翌1990年に活動を停止し、91年に解散を発表した。

土橋は、活動停止の理由を、創作のための時間が不足しているため、と説明した。確かに、デビューから1987年までの3年半でアルバム6枚を発表するというペースは尋常ではなかったし、6枚目のアルバム『Poison』から『BLOND SAURUS』まで1年半空いたのも作品制作のための時間が必要だったのだろうと想像できた。

先進的なデジタル・ファンク・サウンド「BLOND SAURUS」

果たしてレベッカの最後のオリジナルアルバムである『BLOND SAURUS』から、彼らが解散に至った答えが見えてくるだろうか。そんなことを考えながら、久しぶりにアルバムを聴き直してみた。

後期レベッカでは、ほとんどの曲を作詞:NOKKO、作曲:土橋安騎夫が手掛けているが、このアルバムでも10曲中7曲がこのパターンで、メンバーが作曲に参加していないのは1曲だけだ。サウンド面でも、アルバムごとに強くなっていったポップ・ソウル色がさらにエスカレートしている。それまでもナイル・ロジャースが手掛けたマイケル・ジャクソンやプリンス、マドンナなどのダンサブルサウンドに通じる世界が感じられたが、このアルバムでは、ザ・システムなどのきわめて洗練されたコンテンポラリー・ファンクを思わせるサウンドが聴ける。ある意味、これは行くところまで行ったな、という感じもするのだ。

しかし、レベッカがこうした先進的なデジタル・ファンク・サウンドに到達したのは、けっして時流を追ったということではないと思う。僕の勝手な思い込みかもしれないけれど、それはウォーカリストであるNOKKOの表現力の成長にフィットするサウンドを追求していった結果なのではないだろうか。

ヴォーカリストとしての到達点、レベッカとはNOKKOそのもの

NOKKOは天性の歌手だ。表情豊かなその声には、一瞬聴いただけで誰かわかる魅力があるし、ダイナミックで個性的な唱法も強い感情を伝える力をもっている。まさにワン・アンド・オンリーの歌い手なのだ。

土橋安騎夫は、そんなNOKKOのヴォーカルをレベッカという型にはめるのではなく、NOKKOの才能、表現力を生かすためのフィールドとしてレベッカのサウンドをつくっていったのではないか。そして、その到達点が『BLOND SAURUS』だったのではないか。そう思うほど、アルバムのどの曲でもNOKKOのヴォーカルは自由に感じられるし、アルバムごとにそのヴォーカルに深みが増し、凄味すら感じられるようになっていることがわかる。

『BLOND SAURUS』はNOKKOのヴォーカリストとしての到達点、そしてポテンシャルの大きさをアピールするためにつくられたアルバムなのではないかとも思えてくる。つまり、極論すればレベッカとはまさにNOKKOそのものだったんじゃないか。『BLOND SAURUS』はそう言っているようにも聴こえるのだ。

こう言ってしまうと、このアルバムではNOKKOと土橋安騎夫以外は仕事をしていないと言っているように誤解されてしまうかもしれない。けっしてそうではない。今まで言ってきたことと矛盾するようだけれど、レベッカのサウンドの魅力は、小田原豊のドラムスと、高橋教之のベースによって支えられているのだ。あの性格で切れ味の良いドラムとベースが生み出すグルーヴ感があるからこそ、土橋安騎夫は安心して大胆なサウンドを乗せていけるのだし、NOKKOも自由に羽ばたけるのだ。そんなリズムセクションの仕事は、ここでも完璧だ。

『BLOND SAURUS』はレベッカの到達点を示す傑作アルバムと言えると思う。けれど、ここから先があったのかと思うと、それはなかなか難しかったのではないだろうか。NOKKOがここからさらに大きく成長するためには、バンドという枠を一度取り払う必要があった。そのことをこのアルバムは物語っていたんじゃないか。そんなことを改めて思った。

アナタにおすすめのコラム

2021.11.01

Songlink

Information

あなた