この日何の日?

大沢誉志幸のシングル「そして僕は途方に暮れる」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1984年のコラム

奇跡の年【1984】第1回 MTV アワードを揺るがせたマドンナの媚態

80年代洋楽の潮流、ジェリービーンといえば 12インチのリミックス!

アートスクール出身の歌姫、シャーデー・アデュとコリーン・ドリューリー

昭和を彩った80年代男性ヴォーカル “泣ける失恋ソング” ランキング

KONTAと杏子のWボーカル、バービーボーイズのスリリングな駆け引きロック

銀色夏生が紡ぐ言葉の魅力、孤独の意味とせつなさの理由は?

もっとみる≫

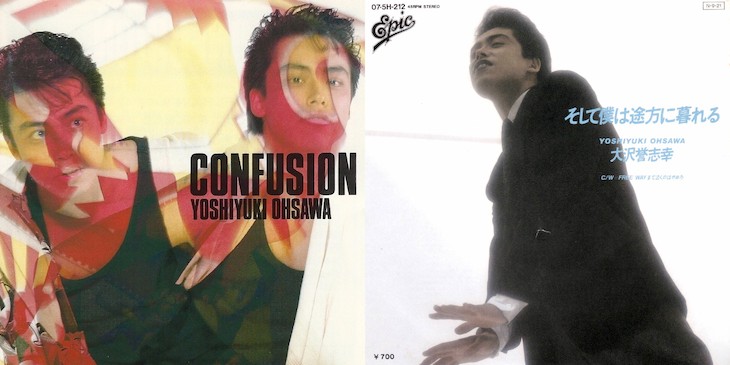

photo:SonyMusic

EPICソニー名曲列伝 vol.10

大沢誉志幸『そして僕は途方に暮れる』

作詞:銀色夏生

作曲:大沢誉志幸

編曲:大村雅朗

発売:1984年9月21日

EPICソニー史上屈指の名曲。この曲の制作になど、これっぽっちも絡んでいない私だが、それでもこの曲を紹介するときは、いつもとても誇らしい。1984年―― 18歳という感受性豊かな時期に、この曲と出会えてよかったと心から思う。

誰もが知るこの曲の成功は、大沢誉志幸1人ではなく、大沢を取り巻いた「チーム」の勝利だと思っている。

とは言え、まずはチームリーダーの大沢誉志幸だ。沢田研二『おまえにチェックイン』(82年)、中森明菜『1/2の神話』(83年)、山下久美子『こっちをお向きよソフィア』(83年)などを成功させ、作曲家として「デビュー前に100万枚売った男」と言われた大沢が、個性的なメロディを書いている。

個性の源は音の跳躍。冒頭「♪ みなれないふくをきた」の「み」から「き」まで、オクターブを駆け上がる。またサビの「♪ ひとつのこらず」も「♪ ドミソソラララ」という「ド→ラ」=6度の上昇フレーズ(同時期に大沢誉志幸が吉川晃司に提供した『ラ・ヴィアンローズ』のサビ「♪ ラ・ヴィアンローズ」=「♪ ドミソラー」に似ている)。続く「♪ かなしませないものを」の「な→し」もオクターブ跳躍。

そんな忙しいメロディを淡々と歌い切る大沢誉志幸のハスキー・ボーカルは、一度聴いたら忘れられない。ハスキーを湿り気だと捉えると、大沢のボーカルは、たとえば八代亜紀や森進一らと並ぶ「湿度100%」級。この曲でブレイクする前の大沢が、同じく「湿度100%」の声を持つビートたけしに、曲を多く提供していたのは面白い。

そんなチームリーダーに続くのは、作詞を手掛けた銀色夏生。その独特の言葉のセンスは当時、新時代的だと思ったし、「そして僕は途方に暮れる」という文字列は、今見てもとても洗練されている。

この曲を収録したアルバム『CONFUSION』に入っている銀色夏生作詞作品のタイトル。そのキレッキレに研ぎ澄まされた言葉のセンスは、触ったら指が傷付きそうだ。

■ 『そして僕は、途方に暮れる』(アルバムではタイトルに読点「、」が入っている)

■ 『雨のタップダンス』

■ 『Free wayまで泣くのはやめろ』

■ 『その気×××(mistake)』

■ 『Living Inside』

■ 『彼女の向こう側』

■ 『ダーリン小指を立てないで』

■ 『BROKEN HEART』

続いて編曲の大村雅朗。すでに松田聖子作品で、編曲家としての「第1期黄金時代」を築いた大村雅朗が、そのピークと言える「第2期黄金時代」に向かう号砲となった曲である。デジタルとアナログが有機的に融合したその音は、実験的でありながら大衆的、クールだけれどもセンチメンタルという、実に独創性の高いもの。

また、【C】→ 【G】→ 【Am7】→ 【G】→ 【F】→ 【G】→ 【C】という通俗的な「カノン進行」を用いながら、それがまったく平凡に聴こえないのは、その上に「♪ ッレ・レッ・レレ・レミ」という音列がループしているからだと思う。

この「レ」は「9th(ナインス)」の音で、この音に触発されたのが小室哲哉。TM NETWORK『Self Control (方舟に曳かれて)』(87年)のサビ=「♪ Self Control」の「♪ レー・レー・レーミ」は、明らかに『そして僕は途方に暮れる』の影響だろう。

ちなみに大村雅朗の「第2期黄金時代」と私が勝手に名付けるのは、この曲から吉川晃司『You Gotta Chance ~ダンスで夏を抱きしめて~』(85年)を経て、そして渡辺美里『My Revolution』(86年)に極まる時期である。後にも先にも唯一無二、この時期の大村雅朗作品は、奇跡の連続だった。

さらにチームは広がる。この曲が収録されたアルバム『CONFUSION』は、ニューヨークのあのパワー・ステーション・スタジオでの録音。キング・クリムゾンにいたトニー・レヴィン(ベース)や、ホール&オーツのプロジェクトで知られるミッキー・カリー(ドラムス)とG.E.スミス(ギター)が参加。先に述べた「デジタルとアナログの有機的な融合」のアナログ感を支えるのは、これらの名うてのミュージシャンのプレイによるものだ。

そして極めつけは、日清食品カップヌードルのタイアップである。ここまで書いたような素晴らしいチームの力を結集したところで、あの CM タイアップがなければ、ヒットには至らなかったであろう。

外国人の子供が、カメラに向かってキスするふりをするシンプルな構成の映像。コピーは「きみの、つぎにあったかい。」CM で流れるのは2番のサビ=「♪ もうすぐ雨のハイウェイ~」から。

大沢誉志幸、銀色夏生、大村雅朗、トニー・レヴィン、ミッキー・カリー、G.E.スミスに加えて、日清食品の宣伝部を加えた精鋭による見事なチームプレイによって、ロスアンジェルス五輪で騒がしかった84年、この曲が日本の音楽シーンで輝かしいメダルを獲得したのだ。

この曲のヒットが、あらゆる人の人生を変えた。

まずは大沢誉志幸本人。「デビュー前に100万枚売った男」を超えて、自身が一躍スターダムにのし上がり、「『そして僕は途方に暮れる』の人」として認知され、その呪縛にしばらくは悩むこととなる。

銀色夏生も、この曲をジャンピングボードとして、久しく地味だった現代詩界における時の人となり、書店の文庫本の棚には、彼女らしい独特なタイトルの文庫本が、ずらっと並べられることに。

大村雅朗はこの曲以降、「第2期黄金時代」をまっすぐと突き進む。その結果、大村によるロック歌謡の完成を追い風にした吉川晃司や、大村編曲の最高傑作『My Revolution』で鮮烈にブレイクする渡辺美里の人生をも変えてしまう。

さらには、ラッツ&スターで行くか、ソロで行くかを大沢誉志幸に相談していたという鈴木雅之が、この曲の続編と言われる大沢作曲『ガラス越しに消えた夏』を翌年リリースし、ソロの地盤を築く。つまり、鈴木の人生にも『そして僕は途方に暮れる』が大きく影響している(ちなみに『ガラス越しに消えた夏』もカップヌードルの CM タイアップが付いた)。

最後に、かくいう私も、自著『1984年の歌謡曲』(イースト新書)と『イントロの法則80’s ~ 沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)、加えてテレビやラジオで、この曲を何度も取り上げ・掘り下げた。一時期は、自分のことを「『そして僕は途方に暮れる』評論家」とまで思ったほどだ。

ということは、私の人生すらも、この曲で少しばかり変わったこととなる―― 『そして僕は途方に暮れる』のチームプレイが残したものは、それほどまでに巨大なものだったのだ。

2019.07.30

大沢誉志幸『そして僕は途方に暮れる』

作詞:銀色夏生

作曲:大沢誉志幸

編曲:大村雅朗

発売:1984年9月21日

EPICソニー史上屈指の名曲。この曲の制作になど、これっぽっちも絡んでいない私だが、それでもこの曲を紹介するときは、いつもとても誇らしい。1984年―― 18歳という感受性豊かな時期に、この曲と出会えてよかったと心から思う。

誰もが知るこの曲の成功は、大沢誉志幸1人ではなく、大沢を取り巻いた「チーム」の勝利だと思っている。

とは言え、まずはチームリーダーの大沢誉志幸だ。沢田研二『おまえにチェックイン』(82年)、中森明菜『1/2の神話』(83年)、山下久美子『こっちをお向きよソフィア』(83年)などを成功させ、作曲家として「デビュー前に100万枚売った男」と言われた大沢が、個性的なメロディを書いている。

個性の源は音の跳躍。冒頭「♪ みなれないふくをきた」の「み」から「き」まで、オクターブを駆け上がる。またサビの「♪ ひとつのこらず」も「♪ ドミソソラララ」という「ド→ラ」=6度の上昇フレーズ(同時期に大沢誉志幸が吉川晃司に提供した『ラ・ヴィアンローズ』のサビ「♪ ラ・ヴィアンローズ」=「♪ ドミソラー」に似ている)。続く「♪ かなしませないものを」の「な→し」もオクターブ跳躍。

そんな忙しいメロディを淡々と歌い切る大沢誉志幸のハスキー・ボーカルは、一度聴いたら忘れられない。ハスキーを湿り気だと捉えると、大沢のボーカルは、たとえば八代亜紀や森進一らと並ぶ「湿度100%」級。この曲でブレイクする前の大沢が、同じく「湿度100%」の声を持つビートたけしに、曲を多く提供していたのは面白い。

そんなチームリーダーに続くのは、作詞を手掛けた銀色夏生。その独特の言葉のセンスは当時、新時代的だと思ったし、「そして僕は途方に暮れる」という文字列は、今見てもとても洗練されている。

この曲を収録したアルバム『CONFUSION』に入っている銀色夏生作詞作品のタイトル。そのキレッキレに研ぎ澄まされた言葉のセンスは、触ったら指が傷付きそうだ。

■ 『そして僕は、途方に暮れる』(アルバムではタイトルに読点「、」が入っている)

■ 『雨のタップダンス』

■ 『Free wayまで泣くのはやめろ』

■ 『その気×××(mistake)』

■ 『Living Inside』

■ 『彼女の向こう側』

■ 『ダーリン小指を立てないで』

■ 『BROKEN HEART』

続いて編曲の大村雅朗。すでに松田聖子作品で、編曲家としての「第1期黄金時代」を築いた大村雅朗が、そのピークと言える「第2期黄金時代」に向かう号砲となった曲である。デジタルとアナログが有機的に融合したその音は、実験的でありながら大衆的、クールだけれどもセンチメンタルという、実に独創性の高いもの。

また、【C】→ 【G】→ 【Am7】→ 【G】→ 【F】→ 【G】→ 【C】という通俗的な「カノン進行」を用いながら、それがまったく平凡に聴こえないのは、その上に「♪ ッレ・レッ・レレ・レミ」という音列がループしているからだと思う。

この「レ」は「9th(ナインス)」の音で、この音に触発されたのが小室哲哉。TM NETWORK『Self Control (方舟に曳かれて)』(87年)のサビ=「♪ Self Control」の「♪ レー・レー・レーミ」は、明らかに『そして僕は途方に暮れる』の影響だろう。

ちなみに大村雅朗の「第2期黄金時代」と私が勝手に名付けるのは、この曲から吉川晃司『You Gotta Chance ~ダンスで夏を抱きしめて~』(85年)を経て、そして渡辺美里『My Revolution』(86年)に極まる時期である。後にも先にも唯一無二、この時期の大村雅朗作品は、奇跡の連続だった。

さらにチームは広がる。この曲が収録されたアルバム『CONFUSION』は、ニューヨークのあのパワー・ステーション・スタジオでの録音。キング・クリムゾンにいたトニー・レヴィン(ベース)や、ホール&オーツのプロジェクトで知られるミッキー・カリー(ドラムス)とG.E.スミス(ギター)が参加。先に述べた「デジタルとアナログの有機的な融合」のアナログ感を支えるのは、これらの名うてのミュージシャンのプレイによるものだ。

そして極めつけは、日清食品カップヌードルのタイアップである。ここまで書いたような素晴らしいチームの力を結集したところで、あの CM タイアップがなければ、ヒットには至らなかったであろう。

外国人の子供が、カメラに向かってキスするふりをするシンプルな構成の映像。コピーは「きみの、つぎにあったかい。」CM で流れるのは2番のサビ=「♪ もうすぐ雨のハイウェイ~」から。

大沢誉志幸、銀色夏生、大村雅朗、トニー・レヴィン、ミッキー・カリー、G.E.スミスに加えて、日清食品の宣伝部を加えた精鋭による見事なチームプレイによって、ロスアンジェルス五輪で騒がしかった84年、この曲が日本の音楽シーンで輝かしいメダルを獲得したのだ。

この曲のヒットが、あらゆる人の人生を変えた。

まずは大沢誉志幸本人。「デビュー前に100万枚売った男」を超えて、自身が一躍スターダムにのし上がり、「『そして僕は途方に暮れる』の人」として認知され、その呪縛にしばらくは悩むこととなる。

銀色夏生も、この曲をジャンピングボードとして、久しく地味だった現代詩界における時の人となり、書店の文庫本の棚には、彼女らしい独特なタイトルの文庫本が、ずらっと並べられることに。

大村雅朗はこの曲以降、「第2期黄金時代」をまっすぐと突き進む。その結果、大村によるロック歌謡の完成を追い風にした吉川晃司や、大村編曲の最高傑作『My Revolution』で鮮烈にブレイクする渡辺美里の人生をも変えてしまう。

さらには、ラッツ&スターで行くか、ソロで行くかを大沢誉志幸に相談していたという鈴木雅之が、この曲の続編と言われる大沢作曲『ガラス越しに消えた夏』を翌年リリースし、ソロの地盤を築く。つまり、鈴木の人生にも『そして僕は途方に暮れる』が大きく影響している(ちなみに『ガラス越しに消えた夏』もカップヌードルの CM タイアップが付いた)。

最後に、かくいう私も、自著『1984年の歌謡曲』(イースト新書)と『イントロの法則80’s ~ 沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)、加えてテレビやラジオで、この曲を何度も取り上げ・掘り下げた。一時期は、自分のことを「『そして僕は途方に暮れる』評論家」とまで思ったほどだ。

ということは、私の人生すらも、この曲で少しばかり変わったこととなる―― 『そして僕は途方に暮れる』のチームプレイが残したものは、それほどまでに巨大なものだったのだ。

2019.07.30

YouTube / tarou yamada

Information

あなた

おすすめのボイス≫

音楽プロデューサーの亀田誠治さんもこの曲のサウンドのカッコよさに感動。アレンジャーを志すきっかけになったそうです。

2022/03/12 16:30