この日何の日?

松本人志の書籍「遺書」発売日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1994年のコラム

14枚目のシングル「がんばりましょう」アイドル冬の時代を経て SMAP ついにブレイク!

9月9日はSMAPのデビュー記念日!「がんばりましょう」で2回目のシングル1位

【ミリオンヒッツ1994】DEENのデビューアルバムは160万枚!R&Bからの影響も見逃せない

本田美奈子【80年代アイドルの90年代サバイバル】自分の音楽表現を求めてミュージカルへ

【ミリオンヒッツ1994】ボン・ジョヴィ初のベスト盤「クロス・ロード」洋楽でオリコン1位

萩原聖人と木村拓哉の尖った魅力「若者のすべて」主題歌はミスチル最大のヒット曲!

もっとみる≫

連載【新・黄金の6年間 1993-1998】vol.36

遺書/ 松本人志

▶ 発売:1994年9月22日

その本のタイトルを『遺書』という。

時に、1994年9月22日―― 齢31歳の松本人志サンが上梓した、人生初の単行本である。当時、週刊朝日(*2023年5月に休刊)に連載中のコラム「オフオフ・ダウンタウン」を書籍化したもの。発売されるやすぐに火が着いて、版を重ねに重ね、最終的に250万部の大ベストセラーになった。内容は、自身の笑いの哲学とか昔話とか、芸能界における ”仲間” とか “敵” のことが歯に衣着せぬ言葉で綴られている。

売れた理由は色々とある。

1つはタイトルの『遺書』だろう。およそお笑い芸人が出す本のタイトルとは思えない。ちょっと哲学的であり、純文学的でもある。しかも、本人にとって処女作なのに『遺書』――その理由について、同書の “あとがたり” で松本サンはこう述べている。

▶︎ “『遺書』というタイトルをつけたのも、やっぱり寿命は短いと思いますから。こんなペースでというか、こんなやり方で、そんなに長くはもたないですよ”

▶︎ “ぼくのピークといわれれば、わからないですけどね、まあいって四十じゃないですか。そのあと、俳優だとか司会だとか、とにかく形態を変えてまで芸能界に残りたくないですからね”

―― そう、ここで言う “遺書” とは、もちろん本当の死を意味しているわけではない。“お笑い” の仕事から身を引くという意味である。当時31歳なので、本人の言う “いって四十” まで、あと10年もない。このあたりの潔さというか、尖り方がこの本のすべてと言っても過言じゃない。その意味では、いい得て妙なタイトルである。

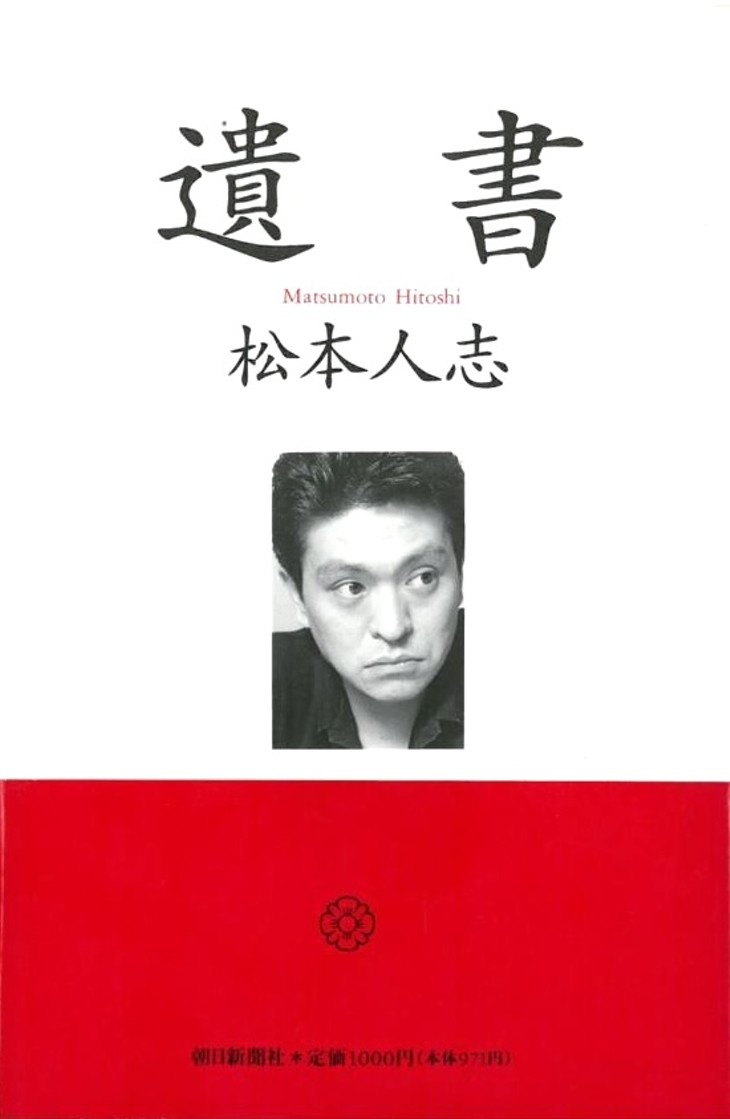

次に売れた理由は装丁だろう。本の表紙カバーだ。白地に明朝体の黒文字のタイトル。その下に、少しQ数(文字のサイズ)を落として “松本人志” 。こちらも明朝体。“ダウンタウン” が付かず、シンプルに氏名なのもいい。そして、中央に小さく本人のモノクロ写真。目線が外してあり、無表情。何気ないスナップの1枚に見える。おそらく “遺影” を意識してのものだろう。全体から受ける印象は、シンプル・イズ・ベスト――。

ちなみに、判型はB6判のハードカバーである。当時、タレント本と言えばソフトカバーが主流だったので、まるで哲学書や文芸書のような体裁だ。おまけに版元は天下の “朝日新聞社”。これ以上の拍付けはない。間違っても、タレント本にありがちなワニブックスや扶桑社じゃない(*ディスってるワケじゃないです!)。

売れた理由の3つ目は、同書がタレント本にありがちな “語り下ろし” ―― タレントのインタビューを第三者が文字に起こして構成するスタイルじゃなく、ちゃんと本人が自らペンで書いていること。だから文体は標準語である。例外は巻末に収められた、前述の “あとがたり” で、こちらは従来のインタビュー形式である。だから関西弁だし、ご丁寧に “あとがき” じゃない。このあたりの誠実さというか、本人が書いた “本物感” も、確実に同書が売れた要因の1つになったと思う。

そして、売れた理由の4つ目―― 当時、ダウンタウンがまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったから。しかも、松本サンはコンビの “ネタ作り” の担当である。正直、それまで僕らはあまり漫才コンビのどちらがネタを作るかを意識したことはなかった。でも、彼らの番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』のエンドロールの最初に “企画構成 松本人志” とクレジットされるのを見て、僕らはその認識を改めたのである。

まとめると―― 当時、人気絶頂のダウンタウンのネタを作る側の男が自らペンをとって書いた、ちょっとインテリ臭のする本―― それが大衆に刺さったのだ。俗に、マーケティング用語に “真ん中を取る” という表現がある。タレント本という狭いファンマーケットに置きに行くのではなく、それこそ女子高生からおじさんまで大衆(サイレントマジョリティー)が手に取れる本に仕立てることで、同書はメガヒットに繋がったのである。

ちなみに、当時、福岡でサラリーマンをしていた僕も迷わず買ったクチ(当時の僕はダウンタウンのライトなファンだった)だが、改めて手元にある『遺書』(我ながら30年間持っていた!)の奥付けを見ると “1994年11月15日 第6刷発行” とある。世間で評判になり、割とすぐに入手したつもりが、初版からひと月以上も経っている。これがSNSのない90年代のスピード感だろう。それにしても、この時点で6刷は凄い。最終的に何十刷までいったのだろう。

ここで、ダウンタウンが東京に進出してから、『遺書』が発売されて社会現象になるあたりまでの主な仕事を時系列で振り返ってみよう。どの時点で彼らが見つかり、そしてブレイクしたのか。

▶︎ 1989年4月 東京進出

『夢で逢えたら』(フジテレビ系)全国ネットに昇格

『笑っていいとも!』(フジ系)月曜レギュラーに就任

▶︎ 10月 初の関東ローカルの冠番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ)スタート。91年10月から全国ネットへ

▶︎ 1991年12月 初のゴールデン枠の冠番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』(フジ系)スタート

▶︎ 1992年8月 『24時間テレビ「愛の歌声は地球を救う」』(日テレ系)の司会(番組パーソナリティー)を務める。平均視聴率が前年の6.6%から17.2%に爆上げ

▶︎ 1993年3月 『笑っていいとも』(フジ系)を自主降板

▶︎ 7月 週刊朝日で連載コラム『オフオフ・ダウンタウン』を開始(*松本のみ)

▶︎ 10月『ダウンタウンDX』(日テレ系)スタート

▶︎ 1994年9月 1万円ライブ『寸止め海峡(仮題)』開催(*松本のみ)

▶︎ 初の単行本『遺書』(朝日新聞社)上梓。250万部のメガヒット(*松本のみ)

▶︎ 10月『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』(フジ系)スタート

▶︎ 1995年3月 H Jungle with t がデビューシングル「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」をリリース。Wミリオン達成(*浜田メイン)

▶︎ 12月 日本武道館で単独ライブ『松風 '95』開催(*松本のみ)

―― いかがだろう。おそらく大半の人は89年の深夜番組『夢で逢えたら』の全国ネット化でダウンタウンを知り、その後、91年スタートのゴールデン帯の “ごっつ” で彼らのブレイクを実感したのでは。それにしても “いいとも” のレギュラー入りに “ガキ使” と “ごっつ” の2つの冠番組、そして “24時間テレビ” の司会と、90年代初頭のダウンタウンの成り上がりたるや。93年の “いいとも” の自主降板に至っては、当時テレビ界でちょっとした騒ぎになったが、それでも干されなかったのは彼らの実力である。

ちなみに、当時の僕はご多分に漏れず “ごっつ” に夢中だった。何が僕を虜にしたって、コントが面白かったから。えっ? コントが面白いのは当然だろうって? 違うのだ。正直、それ以前のテレビのコント―― 例えば、『8時だョ!全員集合』(TBS系)や『オレたちひょうきん族』(フジ系)は、実際に面白かったのはコントそのものより、カトちゃんと志村サンが繰り出すギャグや、たけしサンとさんまサンのフリートークのほう。ぶっちゃけ、コントはその舞台装置に過ぎなかった―― と言ったら言い過ぎだろうか。一方 “ごっつ” で見られるコントは、コントそのものが本当に面白かったのだ。

そう、例えば―― パーティーに行くための道具を揃えに店を訪れる謎の関西弁の外国人「Mr. BATER」、ドクロ仮面に襲われたYOUを助けるために現れるも、毎回コスチュームが揃わない「世紀末戦隊ゴレンジャイ」、料理番組の講師だが、毎回暴走してキレて帰る「キャシィ塚本シリーズ」、ヤクザの兄貴と子分が借金を取り立てるが、回を追うごとに社長の羽振りがよくなる「兄貴」、ゴジラのテーマ曲に乗せて海中から現れ「君は夏にホットコーヒー飲むタイプか?」などひと言発して帰る「板尾係長」、ドラマの劇中に雰囲気に合った曲のイントロが流れ、いざ歌の部分に入ると無関係の今田が歌いだして浜田がツッコむ「おまえが歌うんかいシリーズ」―― etc

いかがだろう。どれも見覚えがあると思う。興味深いのは “ごっつ” の中でもコントの人気には栄枯盛衰があり、大体、上記の有名なコントは94年〜95年にかけてのもの。同番組の視聴率TOP10も、その時期に集中している。ところが、96年あたりからコントがシュール化し、本数も減り始める。一方でスタジオ対決企画やロケものが増えていく。そんな矢先、同番組の特番がプロ野球のヤクルトスワローズ(*当時)の優勝がかかった中継に差し替えられた一件でモメて、番組終了。うがった見方をすれば、“美しい姿のまま終わる” という意味では、いい潮時だったのかもしれない。

さて―― ここまで長々と語ってきたが、要は何が言いたいかというと、『遺書』に収録されたコラムが書かれた(1993年7月16日〜1994年7月22日)タイミングである。ダウンタウンにしろ、松本サンにしろ、最も尖っていた時期で、それでいて大衆に支持されるという “幸せな時代” だったのだ。思えば当時、20代の女の子に “ダウンタウンのどちらが好き?” と聞くと、大抵 “松ちゃん" という答えが返ってきた。当時の松本サンはスーツ姿が多く、髪型もシンプルで、素で喋るとシャイな二枚目半。それでいて天才的なコントを次々と生み出すのだから、男ばかりでなく、女子からも惚れられるのは頷けた。

ここで、遅まきながら、『遺書』の中身について、いくつか印象的なトピックを紹介したい。

▶︎ “コメディアンという肩書で、歌をうたったり、ドラマに出たりするのは、オレは違うと思う(それは相方の浜田にもいえることだ)。それで評価を得ても、コメディアンとしてなんの意味もない”

▶︎ “いまだから言うが、オレが「笑っていいとも!」を降りたいちばん大きい理由がそれで、あそこの客はまるで自分たちが出演者であるかのようにギャーギャーうるさく、このオレ様が天才的なボケをかましているのに、変なタイミングで声援したりしやがる”

▶︎ “オレのように番組の会議にも顔を出し、あーでもないこーでもないと、それこそ一本入魂のタレントにとって、五本のレギュラーが限界なのである。そこへ「タレントの〇〇はレギュラー十四本の超売れっ子」などと言われると、そいつの後ろに回り込み、必殺技をかけたくなるほど、不快な気分になる”

▶︎ “意外に思われるかもしれないが、おもしろい奴というのは自分一人の世界を持っており、実はネクラな奴が多い。夜中に一人でクレージーなことを考えていたりする”

▶︎ “こうなったら、いっぺん、このへんでハッキリさせてみてはどうだろう。いま、第一線で活躍しているコメディアンも全部集めて、それぞれのネタで正々堂々と勝負してみるのだ。同じ舞台で、同じ客、同じ持ち時間で、カブリ物、小道具いっさいなしの、大イベントである”

▶︎ “それなら大喜利という手もある。同じお題で、アドリブの勝負である……(中略)ハッキリしようではないか。いま、現時点で、いったい、誰が日本一おもしろいのか? 誰の笑いのレベルが一番高いのか?”

▶︎ “恥も外聞もなく、自分をさらけ出してなんぼのお笑い芸人にとって、身も心もスッパダカになれない「女」というものは非常に不利であり、ハンディがあまりにも多く、向いていないのではないだろうか”

▶︎ “お笑いのライブのチケットを五千円にしようもんなら、高い高いとさんざん言われ、よっぽどおもしろくないかぎり、客は絶対に納得しない。いや、その前に客が入るかどうかも疑問である”

▶︎ “オレは絶対にクスリなどやっていない!(中略)もし、日本の憲法が改正されて、大麻や覚醒剤が認められても、やらないだろう。簡単に言うと、そういうもののチカラを借りるのがイヤなのだ。仮に、一度でも手を出しておもしろいネタを考えついても、それは自分の力ではないような気がする”

―― いかがだろう。一番尖っていた頃の松本サンだけに、今なら炎上しかねない物言いもあるが、大筋、文意としてはそれほど間違ってはいないと思う。特筆すべきは、この時点で、後の『M-1グランプリ』(テレ朝系 / 2001年スタート)や『IPPONグランプリ』(フジ系 / 2009年スタート)を予言している点。また、この本が出た直後に、“1万円ライブ”(*5,000円の倍!)を有言実行しているのもさすがである。

一方、ドラマやレギュラー番組の司会はやらないと公言しつつ、そのあと、音楽番組の『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』(フジ系 / 1994年〜2012年)の司会を長くやったり、ドラマ『伝説の教師』(日テレ系 / 2000年)に主演したことで “松本サンは変節した” とも言われる。だが、同書を注意深く読めば、彼が否定しているのは、単なる “出役” になることであり、自ら企画や構成に携わることに重きを置いているのが分かる。要は、司会やドラマであっても、“自身の笑いのアウトプット” である意味において、僕は松本サンは何も変わっていないと思う。

ただ、1つだけ変化があった。僕自身である。同書を読んで、それまでライトなダウンタウンファンだった僕は、読後、熱狂的な “松本信者” になったのだ。おそらく、僕のようなケースは少なくないだろう。250万部も売れたおかげで、全国に何万、何十万ともされる松本信者が生まれたのだ。ただ、それを機に、それまでギリギリ大衆の支持とのバランスを保っていた松本サンの尖った笑いが、より先鋭化の道へと歩みだしたとすれば、その判定は、正直難しい。

1995年12月16日―― この日、松本サンは、日本武道館で『松風 '95』と題した単独ライブを開催した。 その内容は、スクリーンに写真を次々に投影し(*事前に内容を知らされていない)、アドリブで “写真で一言” を入れていくというもの。もちろん、僕はチケットを入手して、はるばる福岡から観覧に訪れた。前代未聞だったのは、その料金。席の下に封筒が貼り付けてあり、客が自ら金額を判断してお金を入れる後払い制だったのだ。いわゆる “投げ銭” である。

ライブの本編は40分くらいで終わった。僕自身は、めちゃくちゃ面白いと思った。そのあと、松本サンはフリートークをしたり、客席にいた友人の辰吉丈一郎サンを舞台に呼んだりして、全体で1時間ちょっとで終了した。僕は満足して、封筒に1万円札を入れて投函した。だが、後日、ライブの収支が発表されると、観客が入れた1人あたりの投げ銭の平均額は3千円ちょっと。1万円や5千円を投じた客がいる一方、タダ見した客もかなりいて、全体の収支は大赤字だったという。結果論だけ言えば、クオリティ的には一部の熱狂的ファンに評価されたものの、大衆の支持を得るまでには至らなかった。

“ごっつ” のコントがシュール化するのは、この直後、翌96年の1月である。あの日、松本サンは何かを悟り、何かを捨てたのかもしれない。

2024.09.30

遺書/ 松本人志

▶ 発売:1994年9月22日

松本人志「遺書」が売れた4つの理由

その本のタイトルを『遺書』という。

時に、1994年9月22日―― 齢31歳の松本人志サンが上梓した、人生初の単行本である。当時、週刊朝日(*2023年5月に休刊)に連載中のコラム「オフオフ・ダウンタウン」を書籍化したもの。発売されるやすぐに火が着いて、版を重ねに重ね、最終的に250万部の大ベストセラーになった。内容は、自身の笑いの哲学とか昔話とか、芸能界における ”仲間” とか “敵” のことが歯に衣着せぬ言葉で綴られている。

売れた理由は色々とある。

1つはタイトルの『遺書』だろう。およそお笑い芸人が出す本のタイトルとは思えない。ちょっと哲学的であり、純文学的でもある。しかも、本人にとって処女作なのに『遺書』――その理由について、同書の “あとがたり” で松本サンはこう述べている。

▶︎ “『遺書』というタイトルをつけたのも、やっぱり寿命は短いと思いますから。こんなペースでというか、こんなやり方で、そんなに長くはもたないですよ”

▶︎ “ぼくのピークといわれれば、わからないですけどね、まあいって四十じゃないですか。そのあと、俳優だとか司会だとか、とにかく形態を変えてまで芸能界に残りたくないですからね”

―― そう、ここで言う “遺書” とは、もちろん本当の死を意味しているわけではない。“お笑い” の仕事から身を引くという意味である。当時31歳なので、本人の言う “いって四十” まで、あと10年もない。このあたりの潔さというか、尖り方がこの本のすべてと言っても過言じゃない。その意味では、いい得て妙なタイトルである。

次に売れた理由は装丁だろう。本の表紙カバーだ。白地に明朝体の黒文字のタイトル。その下に、少しQ数(文字のサイズ)を落として “松本人志” 。こちらも明朝体。“ダウンタウン” が付かず、シンプルに氏名なのもいい。そして、中央に小さく本人のモノクロ写真。目線が外してあり、無表情。何気ないスナップの1枚に見える。おそらく “遺影” を意識してのものだろう。全体から受ける印象は、シンプル・イズ・ベスト――。

ちなみに、判型はB6判のハードカバーである。当時、タレント本と言えばソフトカバーが主流だったので、まるで哲学書や文芸書のような体裁だ。おまけに版元は天下の “朝日新聞社”。これ以上の拍付けはない。間違っても、タレント本にありがちなワニブックスや扶桑社じゃない(*ディスってるワケじゃないです!)。

売れた理由の3つ目は、同書がタレント本にありがちな “語り下ろし” ―― タレントのインタビューを第三者が文字に起こして構成するスタイルじゃなく、ちゃんと本人が自らペンで書いていること。だから文体は標準語である。例外は巻末に収められた、前述の “あとがたり” で、こちらは従来のインタビュー形式である。だから関西弁だし、ご丁寧に “あとがき” じゃない。このあたりの誠実さというか、本人が書いた “本物感” も、確実に同書が売れた要因の1つになったと思う。

そして、売れた理由の4つ目―― 当時、ダウンタウンがまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったから。しかも、松本サンはコンビの “ネタ作り” の担当である。正直、それまで僕らはあまり漫才コンビのどちらがネタを作るかを意識したことはなかった。でも、彼らの番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』のエンドロールの最初に “企画構成 松本人志” とクレジットされるのを見て、僕らはその認識を改めたのである。

まとめると―― 当時、人気絶頂のダウンタウンのネタを作る側の男が自らペンをとって書いた、ちょっとインテリ臭のする本―― それが大衆に刺さったのだ。俗に、マーケティング用語に “真ん中を取る” という表現がある。タレント本という狭いファンマーケットに置きに行くのではなく、それこそ女子高生からおじさんまで大衆(サイレントマジョリティー)が手に取れる本に仕立てることで、同書はメガヒットに繋がったのである。

ダウンタウン東京進出から社会現象になるまで

ちなみに、当時、福岡でサラリーマンをしていた僕も迷わず買ったクチ(当時の僕はダウンタウンのライトなファンだった)だが、改めて手元にある『遺書』(我ながら30年間持っていた!)の奥付けを見ると “1994年11月15日 第6刷発行” とある。世間で評判になり、割とすぐに入手したつもりが、初版からひと月以上も経っている。これがSNSのない90年代のスピード感だろう。それにしても、この時点で6刷は凄い。最終的に何十刷までいったのだろう。

ここで、ダウンタウンが東京に進出してから、『遺書』が発売されて社会現象になるあたりまでの主な仕事を時系列で振り返ってみよう。どの時点で彼らが見つかり、そしてブレイクしたのか。

▶︎ 1989年4月 東京進出

『夢で逢えたら』(フジテレビ系)全国ネットに昇格

『笑っていいとも!』(フジ系)月曜レギュラーに就任

▶︎ 10月 初の関東ローカルの冠番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ)スタート。91年10月から全国ネットへ

▶︎ 1991年12月 初のゴールデン枠の冠番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』(フジ系)スタート

▶︎ 1992年8月 『24時間テレビ「愛の歌声は地球を救う」』(日テレ系)の司会(番組パーソナリティー)を務める。平均視聴率が前年の6.6%から17.2%に爆上げ

▶︎ 1993年3月 『笑っていいとも』(フジ系)を自主降板

▶︎ 7月 週刊朝日で連載コラム『オフオフ・ダウンタウン』を開始(*松本のみ)

▶︎ 10月『ダウンタウンDX』(日テレ系)スタート

▶︎ 1994年9月 1万円ライブ『寸止め海峡(仮題)』開催(*松本のみ)

▶︎ 初の単行本『遺書』(朝日新聞社)上梓。250万部のメガヒット(*松本のみ)

▶︎ 10月『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』(フジ系)スタート

▶︎ 1995年3月 H Jungle with t がデビューシングル「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」をリリース。Wミリオン達成(*浜田メイン)

▶︎ 12月 日本武道館で単独ライブ『松風 '95』開催(*松本のみ)

コントそのものが面白かった「ごっつええ感じ」

―― いかがだろう。おそらく大半の人は89年の深夜番組『夢で逢えたら』の全国ネット化でダウンタウンを知り、その後、91年スタートのゴールデン帯の “ごっつ” で彼らのブレイクを実感したのでは。それにしても “いいとも” のレギュラー入りに “ガキ使” と “ごっつ” の2つの冠番組、そして “24時間テレビ” の司会と、90年代初頭のダウンタウンの成り上がりたるや。93年の “いいとも” の自主降板に至っては、当時テレビ界でちょっとした騒ぎになったが、それでも干されなかったのは彼らの実力である。

ちなみに、当時の僕はご多分に漏れず “ごっつ” に夢中だった。何が僕を虜にしたって、コントが面白かったから。えっ? コントが面白いのは当然だろうって? 違うのだ。正直、それ以前のテレビのコント―― 例えば、『8時だョ!全員集合』(TBS系)や『オレたちひょうきん族』(フジ系)は、実際に面白かったのはコントそのものより、カトちゃんと志村サンが繰り出すギャグや、たけしサンとさんまサンのフリートークのほう。ぶっちゃけ、コントはその舞台装置に過ぎなかった―― と言ったら言い過ぎだろうか。一方 “ごっつ” で見られるコントは、コントそのものが本当に面白かったのだ。

そう、例えば―― パーティーに行くための道具を揃えに店を訪れる謎の関西弁の外国人「Mr. BATER」、ドクロ仮面に襲われたYOUを助けるために現れるも、毎回コスチュームが揃わない「世紀末戦隊ゴレンジャイ」、料理番組の講師だが、毎回暴走してキレて帰る「キャシィ塚本シリーズ」、ヤクザの兄貴と子分が借金を取り立てるが、回を追うごとに社長の羽振りがよくなる「兄貴」、ゴジラのテーマ曲に乗せて海中から現れ「君は夏にホットコーヒー飲むタイプか?」などひと言発して帰る「板尾係長」、ドラマの劇中に雰囲気に合った曲のイントロが流れ、いざ歌の部分に入ると無関係の今田が歌いだして浜田がツッコむ「おまえが歌うんかいシリーズ」―― etc

いかがだろう。どれも見覚えがあると思う。興味深いのは “ごっつ” の中でもコントの人気には栄枯盛衰があり、大体、上記の有名なコントは94年〜95年にかけてのもの。同番組の視聴率TOP10も、その時期に集中している。ところが、96年あたりからコントがシュール化し、本数も減り始める。一方でスタジオ対決企画やロケものが増えていく。そんな矢先、同番組の特番がプロ野球のヤクルトスワローズ(*当時)の優勝がかかった中継に差し替えられた一件でモメて、番組終了。うがった見方をすれば、“美しい姿のまま終わる” という意味では、いい潮時だったのかもしれない。

天才的なコントを次々と生み出す松ちゃん

さて―― ここまで長々と語ってきたが、要は何が言いたいかというと、『遺書』に収録されたコラムが書かれた(1993年7月16日〜1994年7月22日)タイミングである。ダウンタウンにしろ、松本サンにしろ、最も尖っていた時期で、それでいて大衆に支持されるという “幸せな時代” だったのだ。思えば当時、20代の女の子に “ダウンタウンのどちらが好き?” と聞くと、大抵 “松ちゃん" という答えが返ってきた。当時の松本サンはスーツ姿が多く、髪型もシンプルで、素で喋るとシャイな二枚目半。それでいて天才的なコントを次々と生み出すのだから、男ばかりでなく、女子からも惚れられるのは頷けた。

ここで、遅まきながら、『遺書』の中身について、いくつか印象的なトピックを紹介したい。

▶︎ “コメディアンという肩書で、歌をうたったり、ドラマに出たりするのは、オレは違うと思う(それは相方の浜田にもいえることだ)。それで評価を得ても、コメディアンとしてなんの意味もない”

▶︎ “いまだから言うが、オレが「笑っていいとも!」を降りたいちばん大きい理由がそれで、あそこの客はまるで自分たちが出演者であるかのようにギャーギャーうるさく、このオレ様が天才的なボケをかましているのに、変なタイミングで声援したりしやがる”

▶︎ “オレのように番組の会議にも顔を出し、あーでもないこーでもないと、それこそ一本入魂のタレントにとって、五本のレギュラーが限界なのである。そこへ「タレントの〇〇はレギュラー十四本の超売れっ子」などと言われると、そいつの後ろに回り込み、必殺技をかけたくなるほど、不快な気分になる”

▶︎ “意外に思われるかもしれないが、おもしろい奴というのは自分一人の世界を持っており、実はネクラな奴が多い。夜中に一人でクレージーなことを考えていたりする”

▶︎ “こうなったら、いっぺん、このへんでハッキリさせてみてはどうだろう。いま、第一線で活躍しているコメディアンも全部集めて、それぞれのネタで正々堂々と勝負してみるのだ。同じ舞台で、同じ客、同じ持ち時間で、カブリ物、小道具いっさいなしの、大イベントである”

▶︎ “それなら大喜利という手もある。同じお題で、アドリブの勝負である……(中略)ハッキリしようではないか。いま、現時点で、いったい、誰が日本一おもしろいのか? 誰の笑いのレベルが一番高いのか?”

▶︎ “恥も外聞もなく、自分をさらけ出してなんぼのお笑い芸人にとって、身も心もスッパダカになれない「女」というものは非常に不利であり、ハンディがあまりにも多く、向いていないのではないだろうか”

▶︎ “お笑いのライブのチケットを五千円にしようもんなら、高い高いとさんざん言われ、よっぽどおもしろくないかぎり、客は絶対に納得しない。いや、その前に客が入るかどうかも疑問である”

▶︎ “オレは絶対にクスリなどやっていない!(中略)もし、日本の憲法が改正されて、大麻や覚醒剤が認められても、やらないだろう。簡単に言うと、そういうもののチカラを借りるのがイヤなのだ。仮に、一度でも手を出しておもしろいネタを考えついても、それは自分の力ではないような気がする”

―― いかがだろう。一番尖っていた頃の松本サンだけに、今なら炎上しかねない物言いもあるが、大筋、文意としてはそれほど間違ってはいないと思う。特筆すべきは、この時点で、後の『M-1グランプリ』(テレ朝系 / 2001年スタート)や『IPPONグランプリ』(フジ系 / 2009年スタート)を予言している点。また、この本が出た直後に、“1万円ライブ”(*5,000円の倍!)を有言実行しているのもさすがである。

全国に何万、何十万ともされる松本信者が生まれた

一方、ドラマやレギュラー番組の司会はやらないと公言しつつ、そのあと、音楽番組の『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』(フジ系 / 1994年〜2012年)の司会を長くやったり、ドラマ『伝説の教師』(日テレ系 / 2000年)に主演したことで “松本サンは変節した” とも言われる。だが、同書を注意深く読めば、彼が否定しているのは、単なる “出役” になることであり、自ら企画や構成に携わることに重きを置いているのが分かる。要は、司会やドラマであっても、“自身の笑いのアウトプット” である意味において、僕は松本サンは何も変わっていないと思う。

ただ、1つだけ変化があった。僕自身である。同書を読んで、それまでライトなダウンタウンファンだった僕は、読後、熱狂的な “松本信者” になったのだ。おそらく、僕のようなケースは少なくないだろう。250万部も売れたおかげで、全国に何万、何十万ともされる松本信者が生まれたのだ。ただ、それを機に、それまでギリギリ大衆の支持とのバランスを保っていた松本サンの尖った笑いが、より先鋭化の道へと歩みだしたとすれば、その判定は、正直難しい。

1995年12月16日―― この日、松本サンは、日本武道館で『松風 '95』と題した単独ライブを開催した。 その内容は、スクリーンに写真を次々に投影し(*事前に内容を知らされていない)、アドリブで “写真で一言” を入れていくというもの。もちろん、僕はチケットを入手して、はるばる福岡から観覧に訪れた。前代未聞だったのは、その料金。席の下に封筒が貼り付けてあり、客が自ら金額を判断してお金を入れる後払い制だったのだ。いわゆる “投げ銭” である。

ライブの本編は40分くらいで終わった。僕自身は、めちゃくちゃ面白いと思った。そのあと、松本サンはフリートークをしたり、客席にいた友人の辰吉丈一郎サンを舞台に呼んだりして、全体で1時間ちょっとで終了した。僕は満足して、封筒に1万円札を入れて投函した。だが、後日、ライブの収支が発表されると、観客が入れた1人あたりの投げ銭の平均額は3千円ちょっと。1万円や5千円を投じた客がいる一方、タダ見した客もかなりいて、全体の収支は大赤字だったという。結果論だけ言えば、クオリティ的には一部の熱狂的ファンに評価されたものの、大衆の支持を得るまでには至らなかった。

“ごっつ” のコントがシュール化するのは、この直後、翌96年の1月である。あの日、松本サンは何かを悟り、何かを捨てたのかもしれない。

アナタにおすすめのコラム

2024.09.30

Information

あなた