この日何の日?

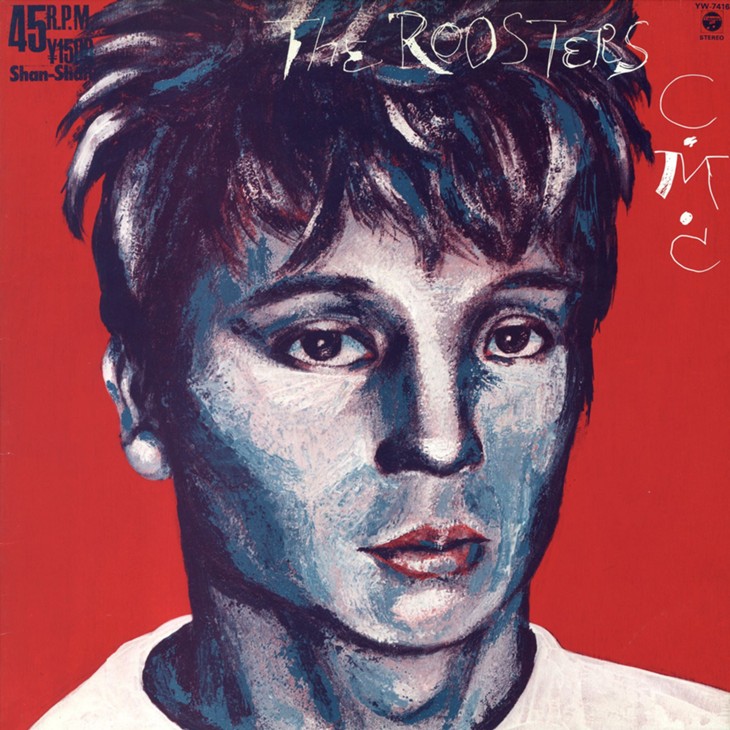

ザ・ルースターズの12インチシングル「C.M.C」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1983年のコラム

当時はまだ20周年!ストーンズの映画「レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー」

RCサクセション伝説のライブ!この夏 “KING OF LIVE” までの道のりを目撃せよ!

PUFFYの元祖はバナナラマ? ロンドンの脱力系3人娘は普通の女の子代表!

本当はこわいルースターズ、僕の夏は「C.M.C」の掛け声で始まる!

魔法少女アニメ【魔法の天使クリィミーマミ】太田貴子が歌う「デリケートに好きして」

ハウンド・ドッグのアルバム曲「Jのバラード」ファンの間で大人気!

もっとみる≫

シンセサイザー爆発の大きな予兆とは?

80年代は “シンセサイザー・カンブリア紀” である。100年以上前から存在したシンセサイザーの概念は80年代に大爆発を起こして音楽界に垣根なく蔓延していった。

先ずは70年代の予兆から思い出していこう。

この時点ではまだシンセサイザーはシンセサイザー然としていた。

さてさて冨田勲先生、喜多郎、KRAFTWERK、YMO… はさておき、77年に発売されたドナ・サマーの「I Feel Love」は、ジョルジオ・モロダーとピート・ベロッテのプロデュ―スによりシンセサイザー爆発の大きな予兆だった。

この時、ディスコの女王、ドナ・サマーを包み込んだのはまるで嵐のようなシンセサイザーの渦であった。繰り返されるアルペジオに絡みつく位相の変化の波の上を女王は極めてSexyに歌い続ける。

ーー びっくりした。これは新しい。

10代の僕は興奮していた。「ひょっとしたらこげな感じの曲がこれから増えるっちゃなかろうか」と思ったりしたが、まぁまぁ、そげなこつにはならんかったようです。

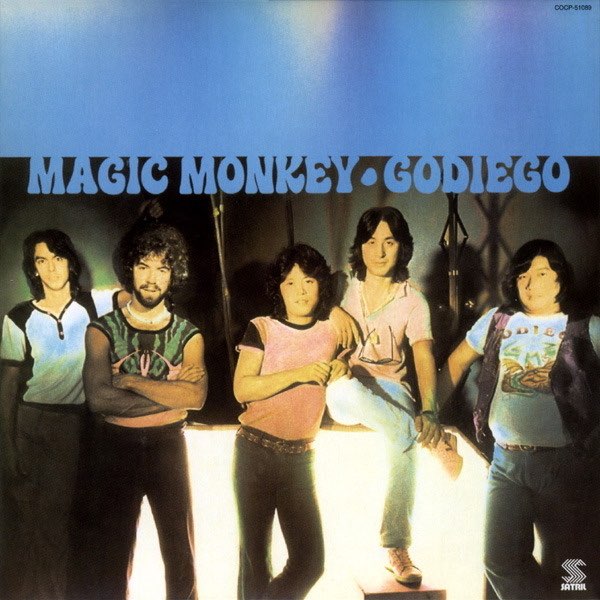

翌78年、日本のお茶の間でもシンセサイザー大事件が発生した。それは日曜日の夜8時だった。誰もが知る孫悟空が活躍するテレビドラマ『西遊記』の放送が始まったのである。まるで地球の誕生を想わせる様な映像と共に聴こえてきたのは映像を上回る創造の想像を上回るシンセサイザーサウンドだった。

ミッキー吉野による作編曲演奏は抜群だった。ローランド(Roland)ジュピター4を駆使した高度な技法は天才ミッキーのセンスによりお茶の間にあっという間に溶け込んでいった。知らない間に侵されてゆく… そんな感じ。楽曲名は「The Birth of the Odyssey」。これがゴダイゴの大ヒット曲「MONKEY MAGIC」へとつながる。

そして同年、僕にとってはあまりなじみのなかった元キャロルの矢沢永吉が「時間よ止まれ」を発表したが、これにも痺れた。イントロに聴こえてくるジィ―っと潜むように存在する効果音とも思える白玉(全音符)。矢沢永吉の楽曲にロックを感じた瞬間だった。演じたのは坂本龍一だ。弦の演奏も彼によるシンセストリングスであろう。リズム隊はドラム高橋幸宏、ベースは後藤次利である。このイントロにロックを感じた興奮は矢沢永吉の見え方を大きく変えてくれた。

80年に入り、歌姫の頂にいたオリビア・ニュートン=ジョンはE.L.Oとタッグを組んだ。シンセサイザーミュージカル「XANADU(ザナドゥ)」の誕生だ。シンセサイザーとエフェクトに溢れたサウンド構成は見事なまでにポップである。で、触れておきたいことの一つがルイス・クラークによるストリングスは本物であるということで、ジェフ・リン(E.L.O)の柔軟な采配はその後もシーンをリードし続けることとなる。

81年、コメディー映画の主題歌を歌ったクリストファー・クロスは、すべてにおいて生楽器がしっくりきそうな歌手だが、非常に効果的にシンセサイザーが使われているといえる。「ニューヨーク・シティ・セレナーデ」はバート・バカラック等との共作だ。

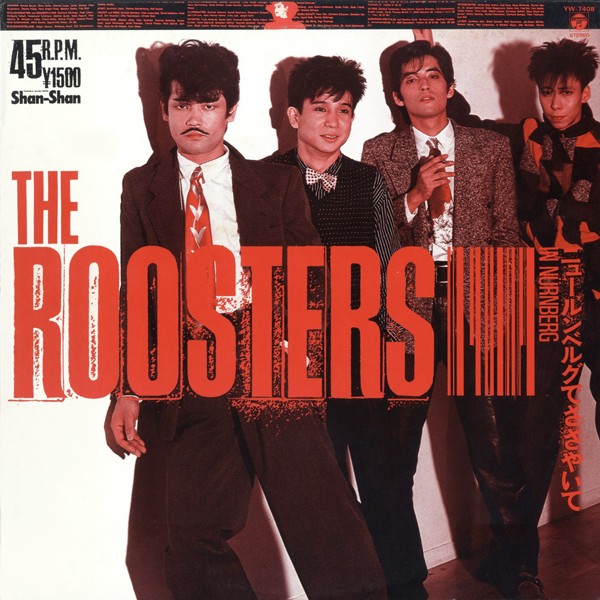

ザ・ルースターズ「ニュールンベルグでささやいて」誕生秘話

80年、僕の地元北九州出身の4人組ギターロックバンド、ザ・ルースターズが日本コロムビアからデビューした。ブルースやブギを踏襲した刺激的な演奏は話題になった。

翌年11月、ザ・ルースターズは早くも3枚目のアルバム『INSANE』を発表したが、大きな変化としてベース担当の井上富雄がキーボードを演奏している。全体の印象としてはそれまでの日本のロックバンドには無かった、うっすらと帯びる狂気にロックバンドの本格的な匂いを感じる1枚となった。そして、「キーボードが演奏されている楽曲をライブで演奏する時もキーボードがあった方がいいんじゃないのか?」ということとなり、僕はお手伝いをすることになった。

いつからか? と聞けば、「明日の久保講堂のライブから」と。

ーー え! 展開早すぎの巻。

当時はライブ用のリハーサルと新曲のバンドアレンジリハにはっきりとした境目が無く、同じ時間枠で両方が行われていた。僕はすでに決まっているメロディをなぞるだけの人だったのだが、大江慎也が持ち込んだ新曲はツーコーラス目はキーボードソロだと言う。メロディを尋ねると、お前が考えろと言われた。演奏を何回か繰り返す中、バンドアレンジからキーボードソロのメロディが見えてきた。オブリガードも決まり転調部分の演奏も出てきた。「ニュールンベルグでささやいて」の誕生である。

そのままレコーディングへと進み、僕は初めてレコーディングで演奏した。使用したのはローランド VP-330。使った音色はプリセットのシンセストリングスである。持ち主は前出のミッキー吉野さん。この時僕は自前の楽器はエレキギター以外ひとつも持ってはいなかった。

「C.M.C」のイントロはミサイルをイメージ

83年にはシンセサイザーはロックポップス界では既に当たり前の楽器になっており、最早シンセサイザー無しでは音楽界は成り立たないくらいになっていた。シンディ・ローパーの「Girls Just Want to Have Fan(ハイスクールはダンステリア)」、アイリーン・キャラの「What a Feeling(フラッシュダンス… ホワット・ア・フィーリング)」等この年に大ヒットした楽曲達はシンセサイザーメインのアレンジメントで成り立っている。ジャーニー「セパレイト・ウェイズ」もその典型である。

同年、僕としては2度目となるレコーディングを行っていた。12インチシングルとしてリリースされることになる「C.M.C」の制作だ。70年代に登場していたシンセサイザーのひとつとしてギターシンセサイザーを忘れてはならない。当時ゴダイゴの楽器倉庫に間借りで楽器を置かせてもらっていた僕らはそこでいろんな楽器を見てしまっていた。

そのひとつがローランドのシンセサイザーギターだった。持ち主はゴダイゴのギタリスト浅野孝巳さん。僕はお願いしてお借りすることにした。ちなみに「C.M.C」とはクルージング・ミサイル・キャリアの略です。ミサイルが飛んでいる音をシンセサイザーギターで演奏してみたかったのです。イントロのカッティング部分は花田裕之によるものですがヒューンと飛んでいるような音はギターシンセサイザーです。音速を超えて飛んで行くミサイルをイメージしての音つくりとなりました。

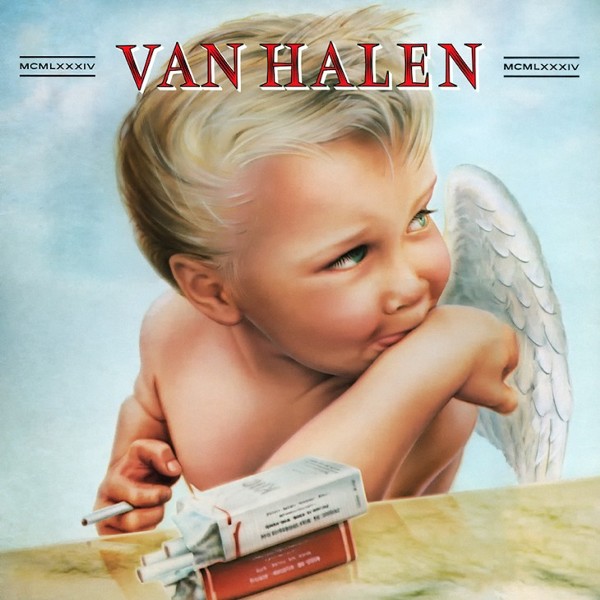

84年はシンセサイザーによる世界的一大事件が起こった年であった。それはヴァン・ヘイレンの大ヒット曲「ジャンプ」が発表されたこと。ヴァン・ヘイレンと言えば頭にイメージされるのはスーパーギタリスト超絶テクニックのエドワード・ヴァン・ヘイレンだったが、そのエディが鍵盤シンセサイザーを弾き捲くり大会を起こしたのだ。

使用されたのはオーバーハイム(Oberheim)のOB-Xaのシンセブラス。スーパーギタリストも浮気してしまうほどこの音には魅力を感じちまったんでしょうね。お気持ちお察しいたします。でも、ちゃんとギターソロも弾いちょるもんね。訃報は最近でしたね、謹んでご冥福をお祈りいたします。ギターがジャンプし、シンセが爆発したこの年に僕はいったん音楽業界から離れることになる。

ザ・ルースターズとして最後のレコーディングは6枚目のオリジナルアルバム「ΦPHY(ファイ)」だった。前年「DIS.」のレコーディングからは自前の楽器を使うようになっていた。メインのキーボードはローランド VP-330、コルグ(KORG)MS-20、そしてヤマハ(YAMAHA)DX7だった。三台とも今でも名器だと思っている。FMアルゴリズムなる音源によるサウンドは当時画期的だった。

DX7は当時のシンセサイザー界を一歩リードしているイメージで、ストリングス系以外でプリセット音がこんなにも作り込まれているものは他になかったと思う。オルガン等もかなり固いか密度が薄い感は在るものの外部エフェクターを工夫すればちゃんとしたサウンドにはなった。

僕のDX7にはMIDIはついてなかったと思う。前作「GOOD DREAMS」でもこの三台はたくさん使った。「ΦPHY」のレコーディングでは持っていない楽器をレンタルさせてもらった。EmulatorⅠというサンプラーである。このアルバムのオープニングナンバー「VENUS」のストリングスを演奏してみたかったから。

ピアノも弾けずエレクトーン教室にも行かず、ギターをちょこっと弾いていただけの人生がシンセサイザーの出現で音楽人生になっていった80年代。シンセサイザーのおかげとしながらも最後のレコーディングではサンプラーを使っての演奏をしていたという落ちは、いかがなものかと思いながらも…。

80年代はシンセサイザー進化のカンブリア紀

85年にスターシップはシンセサイザー大フィーチャーの「We Built This City(シスコはロックシティ)」を発表し大ヒットとなった。このバンドは60年代に活動していたフォークロックバンド、ジェファーソン・エアプレインが起点となる。サイケな一面も持ちながらブルースバンドとしても評価があったバンド。1967年には「あなただけを」という邦題をつけられた楽曲がヒットし、僕も大好きだった。

のちにジェファーソン・スターシップと改名。やがてジェファーソンがどっかいっちゃってスターシップとなった。そしてシンセサイザー大爆発でヒット曲を連発した。翌年の「セーラ」もね。

シンセサイザーはその後もさらに進化し続けている。だが、そこから見えてくるのは蔓延しすぎて当たり前すぎて溶け込みすぎて、存在が意識されていない楽器になってしまっているのではなかろうか。でもこれは楽器界の中での進化と繁栄としては頂点を極めているようにもまた思う。

80年代は正にシンセサイザー進化の大爆発カンブリア紀だった。

【編集部よりお知らせ】

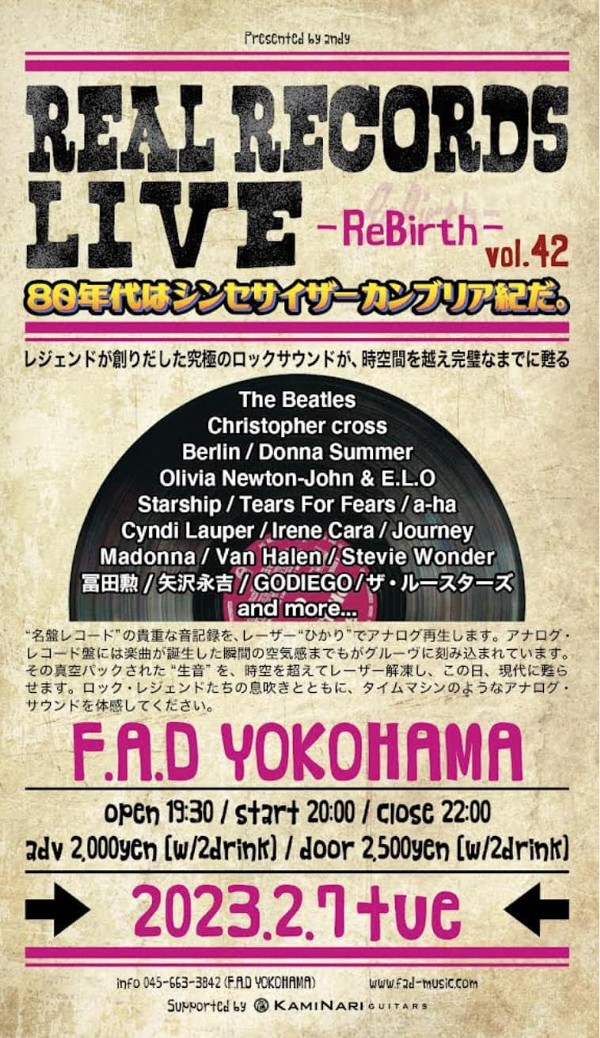

当コラムの執筆者であるカタリベ安藤広一さんのイベントが2月7日に開催されます。

■ “Real Records Live” vol.42 -andy presents-

日時:2023年2月7日 19時半開場 / 20時開演 / 22時終了予定

会場:F.A.D YOKOHAMA(元町中華街)

チケット:前売り2,000円 / 当日2,500円

ロックレジェンドたちが創りだした名盤レコードを、レーザー “ひかり” でアナログ再生し、針では拾えなかった音まで再現します。その音の違いを是非体感してください。

上質なアナログレコードをレーザーターンテーブルで再生、ライブハウスの迫力あるスピーカーシステムで聴きます。繊細で迫力満点のレコード試聴会です。

今回は本文で取り上げたレコードを皆さんと一緒に聴いて楽しもうと思います。リマインダーを観て来た方は当日でも前売り料金で手配させていただきます。入場時にお申し出ください。

アナタにおすすめのコラム

2023.01.29

Information

あなた