この日何の日?

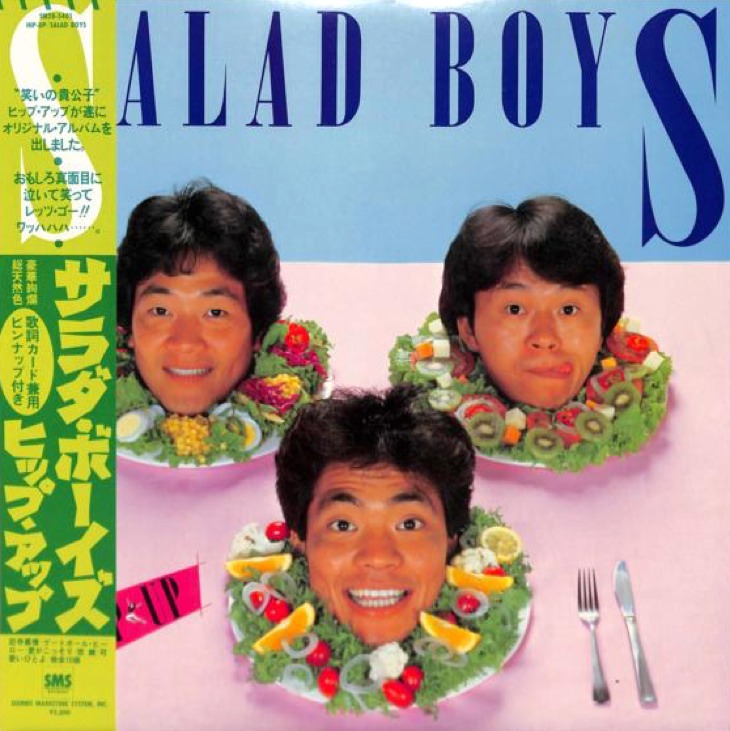

ヒップアップのアルバム「サラダ・ボーイズ」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1983年のコラム

一人でもオフコース♪ 鈴木康博の愛に溢れたメロディをもっと聴きたい!

森昌子「越冬つばめ」の歌詞を深読み!童話「幸福な王子」との共通点はなに?

YouTubeも筆の誤り、シーナ・イーストン「テレフォン」から続いた曲は?

伊武雅刀「子供達を責めないで」僕らの傍らにはいつも笑いがあった

色褪せない村下孝蔵の魅力、日本的情緒の裏に潜んでいる洋楽的センス

出世頭はトム・クルーズ!80年代ハリウッド青春映画の “YAスター” って知ってる?

もっとみる≫

1983年は山下久美子、太田裕美、GONTITIの隙間を縫って、“ヒップアップ” のアルバムも作っています。我ながらよく仕事していたものです(笑)。

“ヒップアップ”、覚えておられるでしょうか? 現在のワタナベエンターテインメントこそお笑い王国ですが、当時の渡辺プロには、“クレージー・キャッツ”と“ドリフターズ” の2大巨頭や “ハンダーズ” というコミック・バンドはいたものの、お笑い専門のタレントとなると、ヒップアップが唯一だったかと思います。

島崎俊郎、川上泰生、小林進の3人組、フジテレビ『オレたちひょうきん族』でのレギュラー出演などで大人気だったヒップアップは、その余勢を駆って1982年と1983年にアルバムをリリースしており、83年のを私が担当したのでした。

82年はキティ・レコードでのリリースで、こちらは後にオフィス・オーガスタを立ち上げる森川さんがディレクションを行っています。83年はレコード会社がSMS(サウンド・マーケティング・システム=渡辺プロ傘下のレコード会社で、1980年創業、1988年に解散)に変わったものの、私の記憶の中では森川さんといっしょに制作したつもりでいたのですが、レコードに彼のクレジットはありません。

森川さんはキティの人だったし、権利関係から言っても関わっているはずはないので、私の記憶違いなのでしょうが、彼と知り合ったのはヒップアップの件しか考えられないし、何度か会ったのも確かです。前任者である彼にいろいろ相談したのかもしれません。

さて、お笑い芸人のレコードを作るということはコミック・ソングを作るということです。お笑いはもちろん大好きだし、ハナ肇とクレージー・キャッツ / 植木等の一連の作品を敬愛する一方、その他多くのコミック・ソングのレベルの低さを嘆いていた私ですが、いざ作る側に回って初めてその難しさに気づかされました。

漫才やコントなどのお笑いそのものも、よく練られた台本と演者のパフォーマンス力の両方が揃わないと笑えるものになりませんが、コミック・ソングとて同じです。作品とパフォーマンス。しかしこちらのパフォーマンスとは歌唱であり、お笑い芸人さんにとっては守備範囲外である上に、TVや舞台では見た目の要素が大きいのに、レコードは聴覚が全て。中には歌がうまい方もおられますが、大抵の芸人さんにとっては手足を縛られたまま闘えと言うようなものでしょう。

詞曲ということになると、さらにできる芸人さんは少ないので、作詞家、作曲家に依頼しますが、コミック・ソングという括りでは作家さんたちも勝手が違うというか、特に肝心の歌詞のほうはなかなか引き受け手がいません。

そう、歌詞が何と言っても難しいのです。笑いには笑いにつながるネタというものがありますが、それは一度聞いてしまったら、つまりオチを知ってしまったら、次はなかなか笑えません。ところがレコードの場合、何度も聴くことが前提なので、そもそも笑いの条件に合わないところで勝負するようなものなのです。

ですから世のコミック・ソングのほとんどは、芸人としての人気を当てにしただけのマーチャンダイズ商品みたいなものにならざるをえないところがあると思います。

それだけにクレージー・キャッツ作品の偉大さに改めて圧倒されます。青島幸男さんの歌詞と萩原哲章さんのメロディとアレンジ、植木等さんの歌唱・表現が見事に相乗効果を発揮していて、オチを知ったらおしまいな笑いの鉄則をモノともせず、こちらは何度聴いてもニヤッとしてしまうのです。特に、青島さんの詞はもう奇跡的にすごい。

ということでヒップアップ。たとえば奇才・近田春夫氏にも書いてもらったのですが(作詞は “作詞センター”、作曲は “作曲研究所” という名義で)、打合せのときはこんなアイデアがある、あんな方法はどうだと大いに盛り上がるのですが、実際カタチにしていくとどうもこじんまりとしてきてしまう。

実は太田裕美が “大福敏太” 名義で曲を、私が “菅原武彦” の名で詞を書き、なぜか編曲は大御所の森岡賢一郎さんという「尼寺慕情」なる曲もあります。やはり駄作に過ぎませんが、なんだか苦労のあとは伺えるような気もするので、ご紹介しておきます。

商品としては、当時のヒップアップの人気を持ってしても、売上は如何ともし難く、やがて、レコード会社SMSとともに、市場から姿を消してしまうことになります。

2017.10.11

“ヒップアップ”、覚えておられるでしょうか? 現在のワタナベエンターテインメントこそお笑い王国ですが、当時の渡辺プロには、“クレージー・キャッツ”と“ドリフターズ” の2大巨頭や “ハンダーズ” というコミック・バンドはいたものの、お笑い専門のタレントとなると、ヒップアップが唯一だったかと思います。

島崎俊郎、川上泰生、小林進の3人組、フジテレビ『オレたちひょうきん族』でのレギュラー出演などで大人気だったヒップアップは、その余勢を駆って1982年と1983年にアルバムをリリースしており、83年のを私が担当したのでした。

82年はキティ・レコードでのリリースで、こちらは後にオフィス・オーガスタを立ち上げる森川さんがディレクションを行っています。83年はレコード会社がSMS(サウンド・マーケティング・システム=渡辺プロ傘下のレコード会社で、1980年創業、1988年に解散)に変わったものの、私の記憶の中では森川さんといっしょに制作したつもりでいたのですが、レコードに彼のクレジットはありません。

森川さんはキティの人だったし、権利関係から言っても関わっているはずはないので、私の記憶違いなのでしょうが、彼と知り合ったのはヒップアップの件しか考えられないし、何度か会ったのも確かです。前任者である彼にいろいろ相談したのかもしれません。

さて、お笑い芸人のレコードを作るということはコミック・ソングを作るということです。お笑いはもちろん大好きだし、ハナ肇とクレージー・キャッツ / 植木等の一連の作品を敬愛する一方、その他多くのコミック・ソングのレベルの低さを嘆いていた私ですが、いざ作る側に回って初めてその難しさに気づかされました。

漫才やコントなどのお笑いそのものも、よく練られた台本と演者のパフォーマンス力の両方が揃わないと笑えるものになりませんが、コミック・ソングとて同じです。作品とパフォーマンス。しかしこちらのパフォーマンスとは歌唱であり、お笑い芸人さんにとっては守備範囲外である上に、TVや舞台では見た目の要素が大きいのに、レコードは聴覚が全て。中には歌がうまい方もおられますが、大抵の芸人さんにとっては手足を縛られたまま闘えと言うようなものでしょう。

詞曲ということになると、さらにできる芸人さんは少ないので、作詞家、作曲家に依頼しますが、コミック・ソングという括りでは作家さんたちも勝手が違うというか、特に肝心の歌詞のほうはなかなか引き受け手がいません。

そう、歌詞が何と言っても難しいのです。笑いには笑いにつながるネタというものがありますが、それは一度聞いてしまったら、つまりオチを知ってしまったら、次はなかなか笑えません。ところがレコードの場合、何度も聴くことが前提なので、そもそも笑いの条件に合わないところで勝負するようなものなのです。

ですから世のコミック・ソングのほとんどは、芸人としての人気を当てにしただけのマーチャンダイズ商品みたいなものにならざるをえないところがあると思います。

それだけにクレージー・キャッツ作品の偉大さに改めて圧倒されます。青島幸男さんの歌詞と萩原哲章さんのメロディとアレンジ、植木等さんの歌唱・表現が見事に相乗効果を発揮していて、オチを知ったらおしまいな笑いの鉄則をモノともせず、こちらは何度聴いてもニヤッとしてしまうのです。特に、青島さんの詞はもう奇跡的にすごい。

ということでヒップアップ。たとえば奇才・近田春夫氏にも書いてもらったのですが(作詞は “作詞センター”、作曲は “作曲研究所” という名義で)、打合せのときはこんなアイデアがある、あんな方法はどうだと大いに盛り上がるのですが、実際カタチにしていくとどうもこじんまりとしてきてしまう。

実は太田裕美が “大福敏太” 名義で曲を、私が “菅原武彦” の名で詞を書き、なぜか編曲は大御所の森岡賢一郎さんという「尼寺慕情」なる曲もあります。やはり駄作に過ぎませんが、なんだか苦労のあとは伺えるような気もするので、ご紹介しておきます。

商品としては、当時のヒップアップの人気を持ってしても、売上は如何ともし難く、やがて、レコード会社SMSとともに、市場から姿を消してしまうことになります。

2017.10.11

YouTube / tomorobin

YouTube / mosrite1965

Information

あなた