この日何の日?

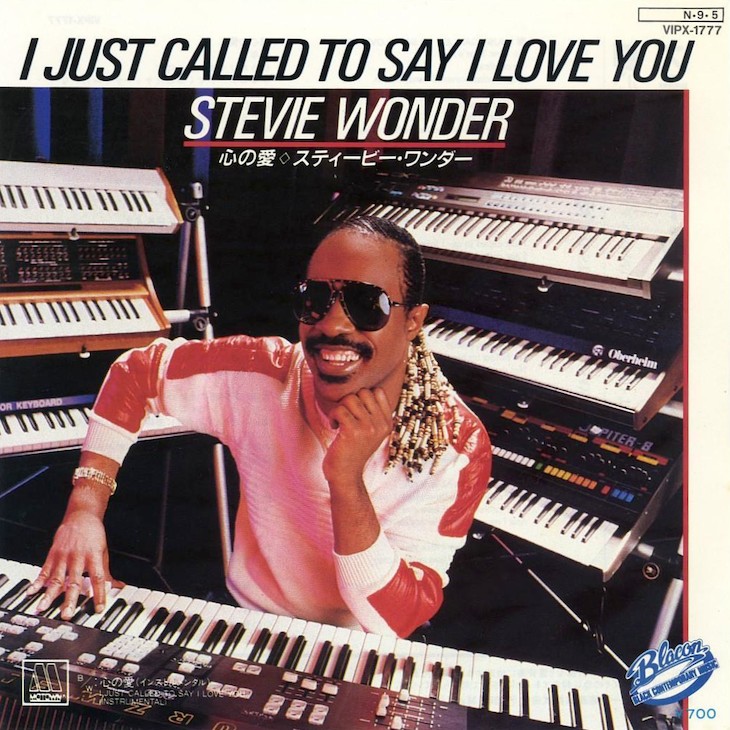

スティーヴィー・ワンダーのシングル「心の愛」が日本でリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1984年のコラム

デヴィッド・ボウイがグラミー受賞! ブルー・ジーン以来32年ぶり?

インパクト抜群「よろしくメカドック」の主題歌によろしくチューニング!

渾身の一作!松任谷由実のビデオクリップ集「コンパートメント」の魅力

Ado「うっせぇわ」の原点はこの曲? コンセントピックスは80年代のガールズバンド

ライバルはシブがき隊? JACブラザーズは真田広之、高木淳也、黒崎輝に続く3人組アイドル

岡田有希子をめぐる3つの四月物語(後篇)

もっとみる≫

若くしてミュージックマスターと呼ばれたスティーヴィー・ワンダー

スティーヴィー・ワンダーにとって、60年代を成長期、70年代を充実期(全盛期)とするなら、80年代は安定期と言えるだろう。後半に多少失速はするものの、全米1位を記録した「心の愛(I Just Called To Say I Love You)」や「パートタイム・ラヴァー」をはじめ、たくさんのヒット曲に恵まれた時期だった。また、請われれば他人のレコーディングにも快く参加し、素晴らしい貢献を果たしてきた。

ポール・マッカートニーとのデュエット「エボニー・アンド・アイヴォリー」、エルトン・ジョン「ブルースはお好き?(I Guess That's Why They Call It the Blues)」、チャカ・カーン「フィール・フォー・ユー(I Feel for You)」、U.S.A.フォー・アフリカ「ウィ・アー・ザ・ワールド」、ユーリズミックス「ゼア・マスト・ビー・アン・エンジェル」、ディオンヌ&フレンズ「愛のハーモニー(That's What Friends Are For)」etc.

どのレコードを聴いても、スティーヴィーの歌声は伸びやかで、ハーモニカの音色は澄み渡っていた。だからだろうか、「とても無垢な人」というのが、当時の僕の印象だった。

ところが、70年代の名作群を聴いて驚いた。そこにいたのは、ヒリヒリとした緊張感の中で、神がかった才能を爆発させているスティーヴィーだった。音楽が清濁併せ呑み、奔流のように突き進んでいく。クリエイティヴィティは圧倒的で、他の追随を許さないものがあった。なぜスティーヴィーが若くして「ミュージックマスター」と呼ばれたのか。その理由を思い知らされる作品ばかりである。

「心の愛」で表現したシンプルなメッセージ

80年代のスティーヴィーからは、こうしたカオスは感じられない。音楽そのものは相変わらず複雑に構築されていたが、サウンドは明快になり、シンプルな言葉で綴られた歌詞が目立つにようになった。例えば「心の愛」のプロモーションビデオでは、受話器を持って「ただ愛していると言いたくて電話したんだ」と歌っている。その姿に尖ったところはなく、無邪気で天真爛漫にさえ映る。

こうした変化について、スティーヴィーの才能の枯渇を指摘する人もいるようだが、僕は少しもそうは思わない。というのも、スティーヴィーが70年代の激動と混沌から抜け出した先に見つけたものこそ、こうしたシンプルなメッセージなのだと思うからだ。

どんなに複雑な事象であれ、突き詰めれば、使い古された陳腐な言葉に集約されるものだし、言い換えれば、そうした退屈な表現でしか、僕らは真実を語ることなどできないのだと思う。スティーヴィーの場合、それが「愛」だったのではないだろうか。これ以降、スティーヴィーの表現は一層わかりやすく、裾野が広いものになっていく。

作品から感じる“人間のリアリティー”

僕は80年代のスティーヴィーが歌うシンプルなラヴソングが好きだし、政治的な意志を明確にして歌うメッセージソングをリスペクトしている。そこにかつてあった才能の爆発を見つけることは、確かにできないかもしれない。しかし、こうした変化があったからこそ、「ハッピー・バースデイ」のようなスタンダードを書き得たのだと思うし、「レイトリー」や「オーバージョイド」といったバラードの名曲が生まれたのもこの時期だ。

30代になり、精神的に成熟したひとりの男が、今よりも先の世界を見据え、もっと広くて普遍的な音楽を創造するために努力した。そこにスティーヴィー・ワンダーという人間のリアリティーがあるのだと、僕は思っている。

※2019年5月13日掲載された記事のタイトルと見出しを変更

アナタにおすすめのコラム

2022.05.13

Songlink

Information

あなた