この日何の日?

CHAGE&ASKAのアルバム「GUYS」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1992年のコラム

未練たっぷり? 稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」はなぜ毎年流れ続けるのか?

ホイットニー・ヒューストンの輝かしい記録、今年は「ボディガード」30周年!

今年最後の「ありがとう」、大江千里の「ありがとう」

ドリカムの初ミリオン「決戦は金曜日」吉田美和を巧みに操る中村正人の戦略とは?

国民的ソング!加山雄三/谷村新司「サライ」24時間テレビから生まれた “心のふるさと”

誰もが森友嵐士!T-BOLAN があれだけ多くの人に愛された理由はどこにあるのだろう?

もっとみる≫

後期CHAGE&ASKAの代表作にふさわしいアルバム

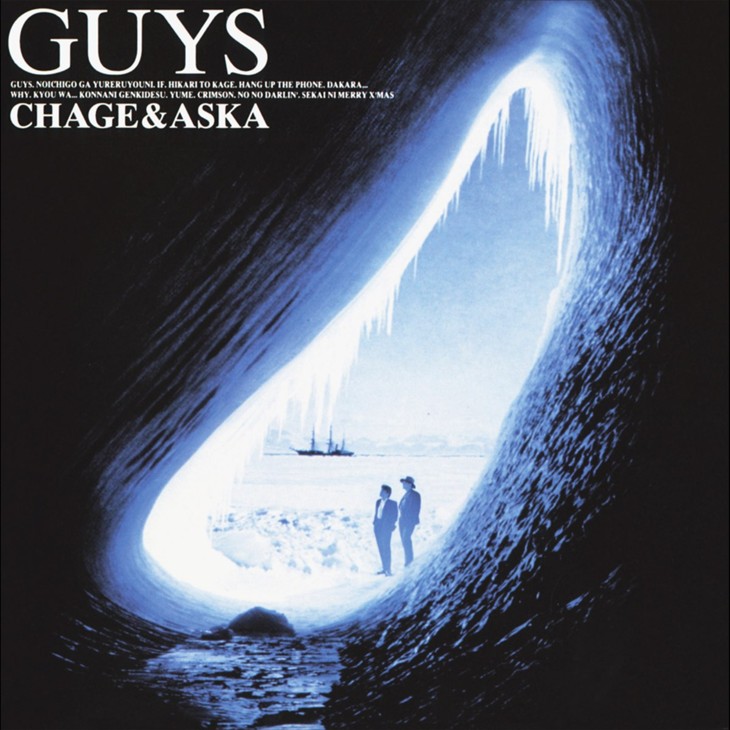

1992年11月7日、CHAGE&ASKAのアルバム『GUYS』がリリースされた。

本人たちもこの作品が “自分たちのベストアルバム” と語っていると聞くが、「SAY YES」(1991年)の大ヒットなどで再ブレイクしたタイミングで発表された『GUYS』は、文字通り後期CHAGE&ASKAの代表作にふさわしい作品と言えるだろう。

CHAGE&ASKAのデビュー時の表記は “チャゲ&飛鳥” だった。CHAGEとASKAは福岡の同じ高校・大学に通っていて知り合いだったが、音楽活動は別々のグループで行っていた。彼らは1978年春のポプコン第15回の福岡大会に別々に出場し共に高い評価を得たが、九州大会に進むにあたって一緒に組むことを勧められ、“チャゲと飛鳥” の名で九州大会に進んだ。

さらに同年秋の第16回大会では “チャゲ&飛鳥” として全国大会に臨み「流恋情歌」で入賞。翌1979年の第17回大会でも「ひとり咲き」で全国大会入賞を果たし、レコードデビューのチャンスを掴む。そして、1979年8月に「ひとり咲き」でレコードデビューし、翌1980年にはファーストアルバム『風舞』を発表。81年にはシングル「万里の河」をヒットさせ、セカンドアルバム『熱風』は彼らのレコードとして初めてチャート1位を獲得した。

アレンジャー瀬尾一三の存在

この時期のチャゲ&飛鳥の音楽性に大きな影響を与えたのがアレンジャーの瀬尾一三だ。

デビュー曲「ひとり咲き」から編曲を担当した瀬尾はASKAの声質を生かすために演劇的手法を取り入れたドラマティックなサウンドを構築した。そのサウンドと彼らのヴォーカルの個性との融合によって、どこか大陸的と呼ばれる独特の雰囲気が生まれ、それがチャゲ&飛鳥の本質だと認識されていった。

瀬尾一三とのコラボレーションによって、チャゲ&飛鳥の個性は大きくクローズアップされ、それを彼らならではの魅力として認知させることには成功した。しかし、それがきわめて印象的なものであったために、リスナーにとってのチャゲ&飛鳥のイメージが固定化されてしまうという副作用ももたらされ、後にそこから抜け出すためにさまざまな試行錯誤を繰り返すことになった。

その試行錯誤が具体的に目立つようになってきたのが80年代の後期だった。1987年にはASKAが飛鳥涼としてソロシングル「MY Mr.LONELY HEART」を発表。グループとしての活動と並行してソロ活動をスタートさせていく。

さらにふたりは作家としてジャニーズのアイドルグループ光GENGIへの積極的な楽曲提供を行い、デビュー曲「STARLIGHT」から「ガラスの十代」「パラダイス銀河」などのポップチューンをヒットさせ、それまでのチャゲ&飛鳥の音楽性への先入観を覆す活動を展開していった。

デビュー10周年の新境地を示したアルバム「PRIDE」

イメージチェンジをさらに加速させるように、デビュー10周年にあたる1989年にグループ名を “CHAGE&ASUKA” と変え、新境地を示すアルバム『PRIDE』を発表する。このアルバムでは新曲とともに、過去に発表した楽曲を新しいアレンジでリメイクするという形で、彼らの現在を改めて提示する試みも行われている。

『PRIDE』は高い評価を得たが、アルバム発表直後にCHAGEが村上啓介、浅井ひろみと新しいバンド “MULTI MAX” を結成し、シングル「SOME DAY」でレコードデビューするなど本格的活動をはじめる。

一方のASKAはイギリスに渡り、新しい音楽制作へのアプローチをおこなっており、こうした動きに、グループとしての今後を不安に思うファンも居たのではないかと思う。

しかし1990年に入り、ロンドンのASKAのもとにCHAGEも合流し、アルバム『SEE YA』をレコーディングする。

ちなみにこの1990年にグループ名表記が “CHAGE&ASUKA” から “CHAGE&ASKA” へと改められており、さらに2001年からは “CHAGE and ASKA” となっている。

コンテンポラリーなビート感覚を強調したキャッチーなCHAGE and ASKAの新しいサウンドはリスナーの心をキャッチし、1991年にはASKAのソロシングル「はじまりはいつも雨」が大ヒット。CHAGE&ASKAとしても、テレビドラマ『101回目のプロポーズ』のテーマ曲「SAY YES」が280万枚を超えるメガヒットとなり、「SAY YES」が収められたアルバム『TREE』も200万枚を超える大ヒットとなった。

12曲中5曲が6分越え。アルバムで実感できる音楽要素の濃密さ

こうして、初期についた強烈なイメージからようやく抜け出して、新たな音楽的魅力を獲得したCHAGE & ASKAが全身全霊をかけて完成させたアルバムが『GUYS』だ。

レコーディングは『SEE YA』と同じロンドンで行われ、主要なスタッフも『SEE YA』と共通していたため、スタッフとのより深いコミニュケーションと相互理解が作品に反映されたことが想像できる。

収録されているのは12曲。聴いていくと、タイトル曲でもある1曲目の「GUYS」からラストの「世界にMerry X’mas」までがひとつのトータルなストーリーを描くように有機的につながり流れていくという印象が残る。

テクニカルなホーンセクションからスタートする「GUYS」は、まさに壮大なイントロダクションだ。コンテンポラリーソウルテイストのダンサブルサウンドに、少し粘りのあるASKAのヴォーカルがかっこよくからんでいき、アンサンブル全体がスリリングでセクシャルにスイングしていく。まるでアルバムのクライマックスのような圧倒的サウンドが1曲目から繰り広げられる。

この迫力を感じたら、聴く方としてもちょっと姿勢を正さざるを得ない。気がついたら6分を越えているという聴き応えたっぷりの大曲だ。

「GUYS」に限らずこのアルバムは長めの曲が多い。12曲中5曲が6分越えで、「世界にMerry X’mas」はなんと7分17秒もある。他の曲もほとんどが5分台で、4分台の曲は2曲しかない。

ちなみに「SAY YES」が4分46秒だから、『GUYS』の収録曲の長さ、そしてそこに込められている音楽要素の濃密さはとても印象的だ。とくに最近の楽曲の音作りに慣れてしまつた耳には、このサウンドのゴージャスさは驚きなのではないかと思う。

この楽曲の長さは、ASKAがいかにこのアルバムに多くの想いを託していたかの現れでもあるんじゃないかとも思う。

アルバム全体にスウィング感を持たせるCHAGEの実力

もうひとつ僕がこのアルバムで印象的だったのは、CHAGEの健闘だ。

この時期のCHAGE&ASKAの動きを見ると、どうしても主導権はASKAにあるように見えてしまう。それは彼らのヒット曲にはASKAが書き下ろしたものが多かったし、ロンドンレコーディングでもASKAKの積極性が目立っていた。

この『GUYS』でも、一曲目の「GUYS」から3曲目の「if」までASKAの曲が続き、そこまでにASKAの妖艶で存在感溢れるヴォーカルがアルバムのトーンを決めてしまったという印象があった。

しかしアルバムで初めてのCHAGEの曲となる4曲目の「光と影」がなんとも素晴らしい。ここまでの流れを壊さずに、ASKAがつくってきたアルバムの緊張感をしっかりと受け止めた上でCHAGEならではの柔らかさのある情感に満ちた世界を描き上げている。

ASKA楽曲とCHAGE楽曲とのニュアンスの違いが落差になるのではなく、アルバムの流れにダイナミックな起伏を生み出し、アルバム全体を聴き応えのあるものにしている。そこが素晴らしい。

だから、ASKA曲に挟まれるように中盤にCHAGEの楽曲が集められている構成が、アルバム全体にスウィング感を生み出しているのだ。その意味で、『GUYS』はASKAのリードにしっかりと対応するCHAGEの実力を再確認させる作品でもあるのだと思う。

文句なしの名盤。ブレないチャゲアスのスタンス

デビュー時についたイメージからついに脱して、新しい時代に向けたCHAGE & ASKAの音楽が確立できた。そんな意気込みと自信がアルバム全体から伝わってくる。

今聴くと、そのサウンドの厚みに “時代の色” を感じるけれど、使われている音に無駄は無いし、アンサンブルの説得力は今でも失われていない。何よりも作品に賭ける情熱と喜びがアルバム全体から伝わってくる。文句なく “名盤” と呼ぶにふさわしい作品だと思う。

もうひとつ『GUYS』に感じたのは、サウンドこそ変わっているが、彼らのアルバムに対する考え方の本質は、実はデビューの頃から変わっていないのではないか、ということだった。

『風舞』『熱風』といったチャゲ&飛鳥の初期のアルバムを聴くと、それらが単なる曲を並べたものではなく、アルバム全体でひとつの流れを持ち、そこに物語性を感じさせるいわばトータルアルバム的作品になっていることがわかる。

最初からアルバムをオリジナルな表現として捉える姿勢があったからこそ、チャゲ&飛鳥はシングルよりもアルバムアーティストとして評価されてきた側面があった。

1990年代に入り、音楽としての手触りは変わっても、彼らのアルバム全体でひとつのオリジナルな世界観を伝えようとするクリエイターとしての姿勢は貫かれていたのではないか。改めて『GUYS』を聴いて、そんなことを感じた。

アナタにおすすめのコラム

2022.11.07

Songlink

Information

あなた